孫子の兵法は、古代中国の戦略や戦術に関する知恵を集約した重要な文献であり、その教えは今でも多くの分野で応用されています。特に、組織における戦略的意思決定において、その理論や原則がどのように展開されるのかは、現代社会において非常に重要なテーマです。本記事では、孫子の兵法と組織の戦略的意思決定について深く掘り下げ、効果的な意思決定のためのガイドラインを提供します。

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子の兵法とは何か

孫子の兵法は、春秋戦国時代の中国の軍事戦略家、孫武によって書かれた戦いの知恵をまとめた書物です。その中には、戦争に必要なさまざまな戦略や戦術、心理戦、そして資源の管理に関する知識が詰まっています。「戦わずして勝つ」という考え方が根底にあり、敵を理解し、自分の強みを生かすことができれば、無駄な戦闘を避けることができるという理念が示されています。

また、孫子の兵法は単なる軍事理論ではなく、ビジネスや政治、教育などさまざまな分野にも応用可能な普遍的な知恵が含まれています。組織の戦略的意思決定においても、リーダーが直面する選択肢を分析し、最適な行動を選ぶための指針となるのです。

1.2 兵法の歴史的背景

孫子の兵法が書かれた背景には、当時の中国における戦国時代の厳しい軍事的競争が影響しています。この時期、各国が勢力を争い、戦争が日常茶飯事でした。孫子は、戦争の無駄を省き、短時間で勝利を収めるための戦略を求めていました。このプロセスで生まれた知恵が、孫子の兵法となったのです。

歴史的には、孫子の兵法は多くの軍事指導者に影響を与え続け、古典的な戦術書としてだけでなく、戦略の枠組みを提供する重要な文献として位置づけられています。近代においても、ナポレオンやウィンストン・チャーチルなど、多くの指導者がその教えを参考にしてきました。

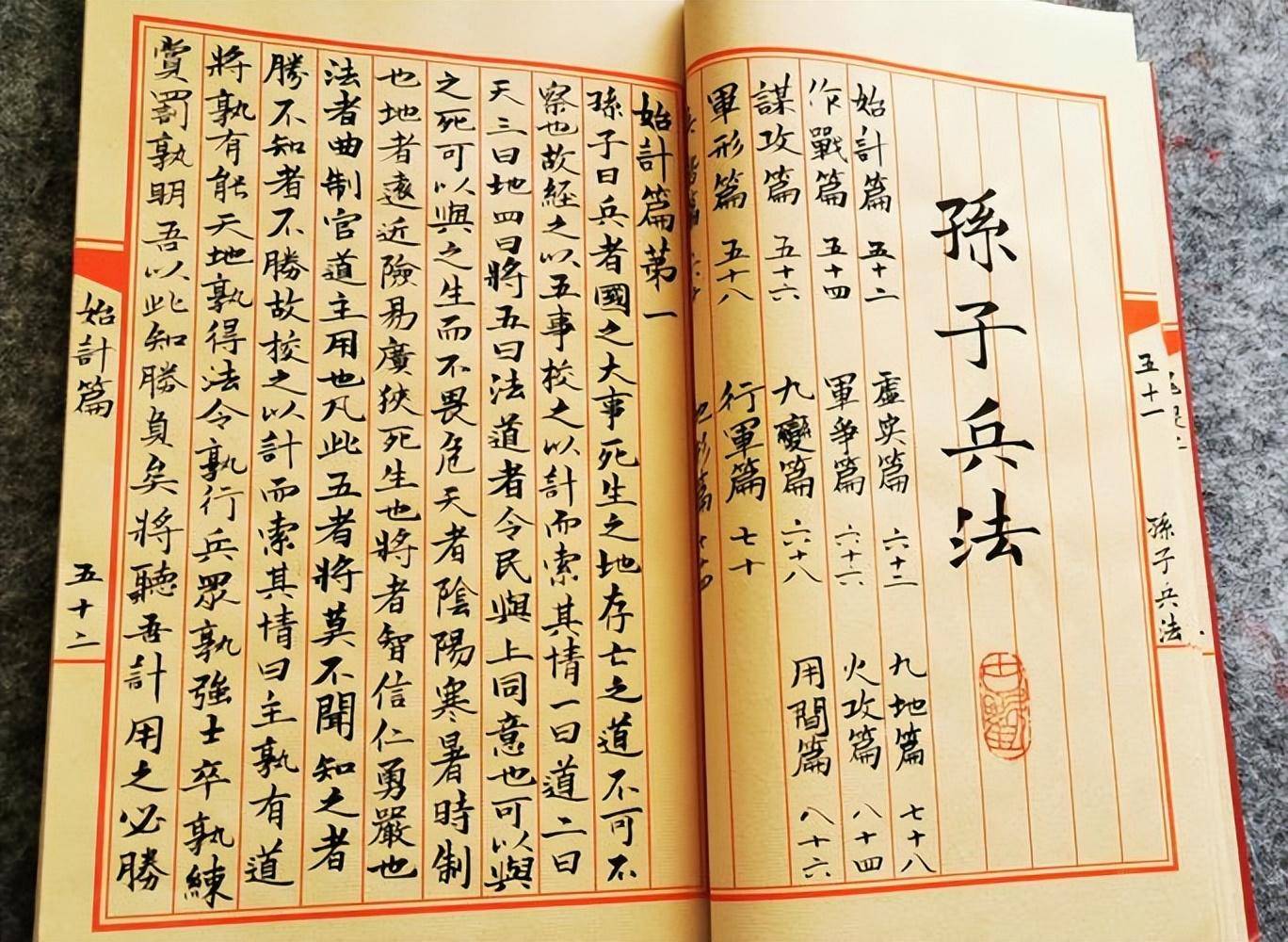

1.3 孫子の兵法の主要な教え

孫子の兵法には多くの基本的な教えがありますが、中でも「知己知彼、百戦危うからず」という言葉が重要です。これは、自分自身と敵を理解することが勝利のカギであると説いています。組織においても、自社の強みや弱み、競争相手の動向を把握することが戦略的意思決定の柱となります。

また、孫子は「戦争は詐欺である」とも言っています。これは、敵を欺く戦略が重要であるという意味です。組織内でも、内部の情報を適切に管理し、外部へのメッセージを戦略的に発信することが、競争優位の確保につながるのです。さらに、資源の有効活用や、無駄を省くことの重要性も強調されています。

2. 組織における戦略的意思決定の重要性

2.1 戦略的意思決定の定義

戦略的意思決定とは、組織の長期的な目標を達成するために、重要な選択を行うことを指します。この意思決定は、日常のオペレーションだけでなく、組織全体の方向性を決定づける重要な要素です。具体的には、市場への参入、新製品の開発、資源の配分など、組織の未来に大きな影響を与える決断を含みます。

戦略的意思決定の質は、組織の成功に直結します。そのため、多角的な視点から情報を分析し、リスクや機会を評価することが欠かせません。多くの成功した企業は、この戦略的意思決定において、データ分析や市場調査に力を入れています。

2.2 組織の成功における意思決定の役割

成功する組織は、競争環境の変化にいち早く対応できる柔軟性を持っています。例えば、テクノロジーの進化や消費者の嗜好の変化に対応するためには、迅速かつ的確な意思決定が求められます。組織内での意思決定がスムーズに行える体制を整えることは、競争優位を確保する上で非常に重要です。

また、意思決定のプロセスには、リーダーシップの役割も大きいです。リーダーがビジョンを明確にし、チーム内でのコミュニケーションを促進することで、組織全体が同じ方向に進むことが可能になります。成功する企業は、このリーダーシップの強化と戦略的意思決定をうまく組み合わせています。

2.3 決定を下す際のリスクと機会

戦略的意思決定には常にリスクが伴いますが、それと同時に新しい機会も生まれます。例えば、新しい市場に進出することで、リターンを得られる可能性が高まる一方で、失敗のリスクも高まります。このリスクと機会のバランスをいかにして取るかが、戦略的決定のカギとなります。

リスクを評価するためには、適切な情報収集と分析が必要です。組織は、過去のデータや現状の市場トレンド、競合他社の動きなどを基にリスク要因を特定し、どれだけのリスクを取れるかを検討します。これにより、リスクを最小限に抑えつつ、機会を最大化する可能性が高まります。

3. 孫子の兵法に基づく意思決定プロセス

3.1 情報収集と分析の重要性

孫子が強調する「情報の収集」は、現代の意思決定プロセスにおいても極めて重要です。情報をもっていなければ、的確な判断を下すことはできません。企業は市場調査や競合分析を通じて、外部環境を把握し、内的な要因を考慮に入れた上で、意思決定を行う必要があります。

例えば、あるIT企業が新しいソフトウェアを開発する際、顧客のニーズや競合製品の機能など、さまざまな情報を集めることが求められます。このような情報収集を基にした意思決定は、市場に受け入れられる製品開発に繋がり、顧客満足度の向上を実現します。

3.2 敵と味方の理解

孫子の兵法では「敵を知り、自分を知れば、百戦して危うからず」と説かれています。この考え方は、組織が競争環境を理解する上でも非常に有益です。競合他社の戦略や強みを把握することで、自社の戦略を適切に調整することができます。

例えば、競争が激しい産業においては、他社の成功事例や失敗を分析することが不可欠です。同業他社がどのように顧客を獲得し、維持しているかを学ぶことで、自社の戦略を見直す機会を得ることができます。また、自社の内部リソースやスキルを正確に理解することで、競争優位を築くことができます。

3.3 環境と状況の判断

環境の変化は戦略的意思決定に大きな影響を与えます。市場の変動、法規制の変更、社会的なトレンドなど、さまざまな要因が企業の戦略に影響を及ぼします。孫子の教えに基づく意思決定プロセスでは、これらの環境変化を敏感に捉え、柔軟に対応する能力が求められます。

例えば、ある企業が新しい製品を発売する際に、環境の変化を無視してはいけません。消費者の興味や価値観が変われば、製品開発の方向性も変える必要があります。定期的な市場分析やフィードバック収集を行い、タイムリーに戦略を見直すことが、競争を勝ち抜くカギとなります。

4. 孫子の兵法を活用した実践例

4.1 成功事例の分析

実際に孫子の兵法を活用した成功事例の一つとして、アメリカの大手プロダクトメーカーのケースを挙げてみましょう。彼らは新市場への参入を決定する際、孫子の「敵を知り、自分を知る」アプローチを取り入れました。市場調査を行い、競合他社の強みや弱みを分析し、自社の製品を最大限に活かすための戦略を構築しました。

その結果、競争が激しい市場でも自社製品が好評を受け、業績を大きく伸ばすことに成功しました。このように、孫子の兵法はビジネスの現場でも実用的な指針を提供しているのです。

4.2 失敗事例からの教訓

逆に、孫子の兵法を無視した失敗事例も数多く存在します。例えば、大手ファストフードチェーンが新メニューを導入する際、顧客のニーズや競合の動向を軽視した結果、期待外れの売上に終わってしまったことがありました。この事例は、組織が孫子の兵法に基づく情報収集や競争分析を行わなかったために起こった失敗です。

この教訓から、企業にとって情報の収集とリスク管理がいかに重要であるかが浮き彫りになりました。失敗から学び、将来の意思決定に活かす姿勢が求められます。

4.3 現代のビジネスにおける応用

現代のビジネスシーンでも、孫子の兵法は多くの企業にとって価値あるフレームワークです。特にスタートアップ企業は、限られたリソースを最大限に活かすために、孫子の教えを参考にすることが多いです。新市場への進出や新製品の開発において、競合分析や消費者調査を基にした柔軟な戦略の構築が求められます。

さらに、デジタル化が進む現代においては、迅速な情報収集や分析が可能です。データを活用した意思決定は、孫子の兵法の原則を現代に適応させた結果、競争において優位を築くための大きな武器となっています。

5. 孫子の思想の現代的解釈

5.1 組織文化と戦略の融合

孫子の兵法には、組織文化の重要性についても示唆があります。戦略と組織文化が融合することで、組織はより強固で一体感のあるものになります。企業内で孫子の教えを取り入れることで、社員が一丸となって戦略的な目標に向かって進むことができます。

例えば、社員に対する教育や研修に孫子の兵法を取り入れることで、仕事のしてき方や対外的な戦略についての理解が深まります。また、競合他社に対する情報収集を積極的に行うことで、社員が共通の目標を持つようになります。

5.2 デジタル時代の意思決定

今日のビジネス環境では、情報の収集と解析がますます重要になっています。デジタル技術の進化により、リアルタイムで市場の状況を把握することが可能となりました。孫子の兵法を現代のデジタルツールと組み合わせることで、より効果的な意思決定が実現します。

例えば、データ分析ツールを使用することで、消費者の行動パターンやニーズを詳細に把握することができます。この情報を基にした意思決定は、迅速かつ的確な戦略を展開するための強力な手段となります。

5.3 持続可能な戦略の構築

現代では、持続可能なビジネスが求められるようになっています。孫子の兵法を参考にした持続可能な戦略の構築は、環境への配慮をしながらも業績を上げる方法を探ることを意味します。企業は、短期的な成果だけでなく、長期的な視点で意思決定を行う必要があります。

たとえば、企業が環境に配慮した製品開発に取り組むことで、持続可能性を確保しながら競争力を維持することが可能です。孫子の教えをもとにした長期的な戦略は、単なるビジネスの成功に留まらず、社会的責任を果たすことにもつながります。

6. 結論と今後の展望

6.1 孫子の兵法の普遍的な価値

孫子の兵法は、単なる軍事戦略に留まらず、現代のビジネスや組織においても普遍的な価値を持っています。情報収集、分析、敵と味方の理解は、どのような状況にも応用できる基本的な原則です。これを基にした意思決定は、組織の成長と成功を加速させるでしょう。

6.2 組織が学ぶべきポイント

組織は、孫子の教えから多くのことを学ぶことができます。情報収集の徹底、リーダーシップの強化、環境への配慮など、多岐にわたるポイントがあります。これらを実践し、戦略的意思決定に役立てることで、競争を勝ち抜くための土台を固めることができます。

6.3 未来の戦略的意思決定の方向性

今後の戦略的意思決定は、さらにデータドリブンになり、AIやマシンラーニングの活用が進むことでしょう。孫子の兵法の教えを基盤に、テクノロジーを有効活用することで、より迅速かつ的確な意思決定が実現します。未来のビジネス環境においては、柔軟性と適応力が求められるため、孫子の教えを活かした進化した戦略的意思決定が必要です。

終わりに、孫子の兵法は現代の組織にとっても重要な学びの源泉であり続けるでしょう。その教えを実践し、効果的な意思決定を行うことで、組織の成功を持続させることが可能になります。