京都は、日本の伝統文化が息づく街であり、多くの工芸品や手仕事が根付いています。その中でも、紫砂茶壺は特に注目される存在です。紫砂茶壺は、茶道を愛する日本人にとって、ただの茶器ではなく、心を豊かにする道具でもあります。本記事では、京都と紫砂茶壺の深い関係について掘り下げていきます。

1. 京都の文化と歴史

1.1. 京都の伝統的な茶道

京都は、日本の茶道の中心地として広く知られています。茶道は、単なる飲み物を楽しむ行為ではなく、精神的な修練や美的な体験を通じて、自己を見つめ直す機会を提供します。特に、千利休やその弟子たちが築いた「わび茶」の精神は、シンプルさや自然との調和を強調し、茶室や道具に見られる美しいミニマリズムを形成しています。

京都の茶道では、茶器の選定が重要です。特に茶道においては、茶壺の質が味わいや体験に大きく影響します。そのため、京都の茶人たちは紫砂茶壺を好んで使用してきました。紫砂茶壺は、その独特の素材感や保温性、そして茶の風味を引き立てる特性を持っており、茶道と非常に相性が良いのです。

また、茶道の精神は、茶室での作法だけでなく、道具の扱いや茶を点てる行為にも表れています。紫砂茶壺は、その重厚感や温かみで、茶道の儀式的な側面を強調する役割も果たしています。こうした伝統が、京都を訪れる人々にとって、茶道を理解し楽しむ手助けとなっています。

1.2. 京都における工芸品の重要性

京都は、古くから多くの工芸品が作られてきた地域でもあります。絹織物、陶磁器、漆器など、さまざまな工芸品が存在し、それぞれに独自の技術と美意識が宿っています。特に、紫砂茶壺は、茶道具としての重要性だけでなく、工芸品としても高く評価されています。

工芸品は、単なる商品ではなく、その背後には職人の技術や伝統が息づいています。京都の職人たちは、手仕事にかける情熱と誇りから、世代を超えて技術を継承してきました。紫砂茶壺もその一部であり、職人たちが求める理想の茶壺を形にするための不断の努力の結晶なのです。

京都の工芸品は、観光客にとっても貴重な体験を提供します。展示会や工房見学を通じて、実際に職人の技を目の当たりにし、その背景にある文化や歴史を知ることができるからです。このように、工芸品は京都の文化を象徴する存在であり、紫砂茶壺もその中で特別な地位を占めています。

2. 紫砂茶壺の起源

2.1. 紫砂の歴史

紫砂茶壺は、中国の宜興(イーシン)で生まれました。宜興の紫砂は、数百年前から続く伝統的な陶土で、特に茶の風味を引き出す素材として知られています。紫砂の歴史は古く、最初の茶壺が作られたのは明代とも言われています。そのため、紫砂茶壺は、長い歴史と文化の中で育まれてきたものなのです。

紫砂茶壺の形成には、特有の粘土が使用され、その色合いや質感が多様であることが特徴です。この土は、仕上げの工程で独特の風合いを持ち、使う毎に味わいが深まるという特性があります。これにより、一つの茶壺に長年がかかるほどの愛着が持たれるのです。

再び言えば、紫砂の技術は、ただの物作りではなく、精神の表現でもあります。職人は、使う人のために茶壺を作り、その過程で感情や思いを注ぎ込むのです。そのため、紫砂茶壺には、単なる器以上の価値が宿り、時には作品としても賞賛される存在になります。

2.2. 紫砂茶壺の特徴

紫砂茶壺の最大の特徴は、その素材から来る保温性と通気性です。茶を入れると、その複雑な香りが引き立ち、茶葉の持つ本来の味わいを最大限に引き出すことができます。また、紫砂茶壺は一度使用するごとに、茶の香りを吸収する特性を持っており、使い込むほどに茶壺自身が個性を持つようになります。

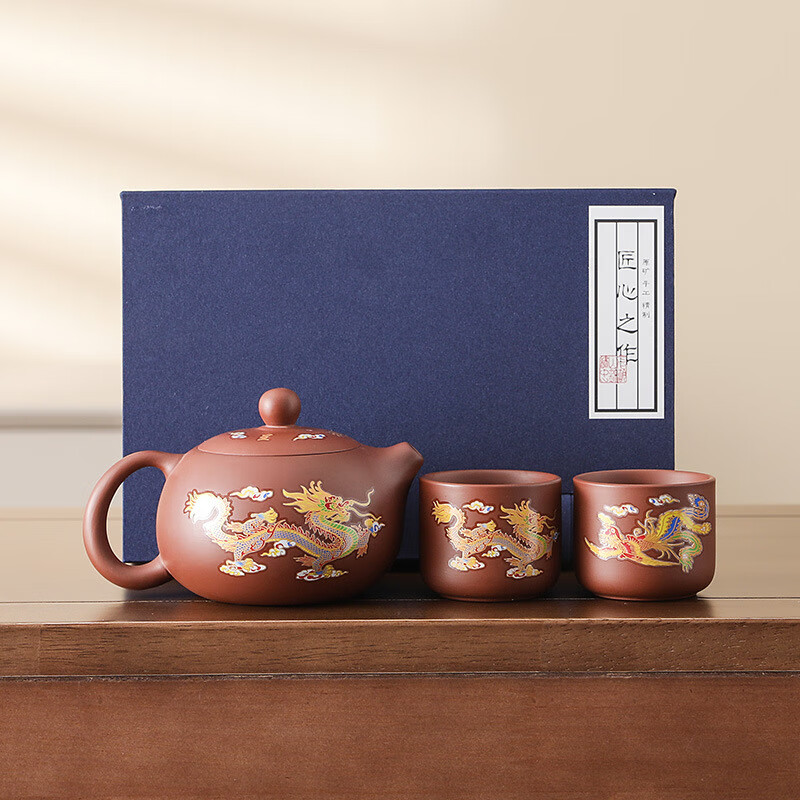

さらに、その独特なデザインも魅力の一つです。紫砂茶壺は、様々な形状や模様が存在し、職人の個性や技量が表れます。これは、貴族や茶道の愛好者たちにとってコレクションとしての価値も高まります。また、特定の形状やデザインにはそれぞれ的な意味が込められているため、もちろん実用だけでなく、視覚的楽しみも提供します。

このように、紫砂茶壺は単なる茶器ではなく、文化的な価値を持っています。日本に持ち込まれた際、特に京都でその重要性が増したのは、茶道という文化が大きく影響しています。紫砂茶壺を使用することで、茶道の奥深い体験ができるのです。

3. 紫砂茶壺の製作技術

3.1. 原料と成形方法

紫砂茶壺の製作は、熟練した技術が必要とされます。その第一歩は、高品質な紫砂を選ぶことから始まります。この材料は、地元の粘土採取場から手作業で集められ、厳選されたものだけが使用されます。質の良い紫砂を使用することで、茶壺の味わいや香りが左右されるため、職人は慎重に選定します。

次に、プレス成形や手びねりといった技術が用いられます。手びねりは、職人の手によって形を整える古典的な技法で、テクニックが要求されますが、その分、職人の個性が反映されます。一方、プレス成形は、より均一な形状を作り出すことができるため、現代では両方が使われているのです。

この成形過程で、各茶壺に独自の物語が宿ります。例えば、ある職人は自然をテーマに、山や川を意識したデザインにすることもあります。このように、紫砂茶壺の製作は、形状だけでなく、その背後にある思考や感性が重要視される工程なのです。

3.2. 焼成と仕上げの技術

紫砂茶壺の焼成には、高温での焼き入れが必要です。通常、1250度から1300度の高温で数時間焼き上げることで、強度と耐久性が高まります。この焼成プロセスは、紫砂特有の性質を最大限に引き出す重要なステップです。

さらに、焼成後の仕上げも非常に重要です。初めに焼かれた茶壺は摩擦や水に弱いため、職人は特別な技術を使って仕上げを行います。手作業で丁寧に磨くことで、表面を滑らかにし、光沢を出すのです。また、色合いを調整するために、釉薬を使ったり、焼成途中で温度を変えることもあります。

こうして完成した紫砂茶壺は、見た目だけでなく、茶道における重要な道具としても機能します。職人が手間をかけた茶壺は、飲む茶の味わいを豊かにし、使用する人々にとっても愛着が湧く存在となります。

4. 京都と紫砂茶壺の交流

4.1. 京都の茶道と紫砂茶壺の関係

京都における茶道は、その文化的背景から紫砂茶壺との結びつきが非常に強いです。千利休に象徴されるわび茶の思想は、紫砂茶壺の持つシンプルさと深い風味の引き出し方と完璧にマッチします。この茶壺は、茶道の精神を反映し、最良の茶を提供するために作られているのです。

京都での茶道の儀式において、紫砂茶壺は欠かせない存在です。具体的には、茶会において主賓が茶を点てる際に使用され、茶の味わいを高める役割を果たします。特に、特定の紫砂茶壺には、茶葉の種類により最適なものが用いられることが多く、精巧な茶道の作法の一実践でもあります。

紫砂茶壺を使った茶会では、参加者たちはその器の持つ重みや温もりを感じ、茶の深い香りに身を委ねることができます。こうした体験を通じて、紫砂茶壺は茶道の営みと切り離せない存在であり続けるのです。

4.2. 京都における紫砂茶壺の人気

現在、京都では紫砂茶壺が高い人気を誇っています。特に、地元の陶芸店や工芸ギャラリーでは、職人の手による作品が多数展示販売されており、観光客や茶道愛好者たちに親しまれています。これにより、紫砂茶壺は京都の文化を代表するアイテムとなりつつあります。

また、茶道の教室や工房も増え、紫砂茶壺の魅力を学ぶ機会も豊富です。特に初心者向けのワークショップでは、茶道具の選び方や使用方法、紫砂茶壺の特性を学ぶことができ、多くの参加者が茶道の楽しさを実感しています。ここでも紫砂茶壺が果たす役割は大きいです。

最後に、京都内でのさまざまなイベントや祭りでも、紫砂茶壺は重要な役割を担っています。例えば、茶道の祭りでは、特に優れた紫砂茶壺を展示し、その魅力を広める取り組みが行われています。これは、紫砂茶壺が京都の文化として更なる発展を遂げるための重要な機会となっています。

5. 現代における紫砂茶壺の役割

5.1. 日本における紫砂茶壺の利用

現代においても、紫砂茶壺は日本で広く利用されています。茶道や家庭でのティータイムに加え、最近では健康志向の高まりから、茶の成分や効能が重視されるようにもなりました。紫砂茶壺を使うことで、茶葉本来の味わいを楽しみつつ、より健康的なライフスタイルを実現する人も増えています。

また、紫砂茶壺は茶道だけでなく、セレブレーションや特別なイベントでも好まれるアイテムです。】【例えば、結婚式や誕生日などの特別な機会に、紫砂茶壺で茶をおもてなしすることで、より一層贅沢な経験を提供できます。このように、紫砂茶壺は日常生活だけでなく、特別な場面でも欠かせない存在となっています。

京都の茶道はもちろん、日本全体における文化交流にも寄与しています。日本各地で行われる茶道のイベントや展示会に紫砂茶壺が取り上げられることにより、その独特の魅力が広がっています。この流れの中で、紫砂茶壺は新たな文化的なシンボルとして位置づけられてきています。

5.2. 文化の継承と革新

紫砂茶壺は、ただの伝統ではなく、今後の文化の継承にも寄与しています。多くの若い職人やアーティストが、伝統的な技法を学び、自らのスタイルを確立しようと努力しています。これにより、現代的なデザインや機能を持つ新たな紫砂茶壺が誕生しています。

例えば、オリジナルの形状やカラーを持つ紫砂茶壺が生まれ、茶道の伝統を尊重しながらも、現代の生活スタイルにマッチするような作品が増えています。これによって、若い世代も紫砂茶壺に親しむ機会が増え、さらにその価値が広がっています。

現代の紫砂茶壺は、ただの器としてではなく、アートとしても認識されています。茶道を知らない人々にも、その美しさや独特の魅力が伝わるようになりました。結果、紫砂茶壺は、日本文化の重要な一部として、未来に向けて大きな役割を果たすことでしょう。

6. 結論

6.1. 京都と紫砂茶壺の文化的なつながり

京都と紫砂茶壺の関係は、単なる地理的繋がりに留まらず、深い文化的な価値を共有しています。茶道に根ざした生活文化の中で、紫砂茶壺は重要な役割を果たし、茶を愛する人々による受け継がれてきました。これは、これからの世代にも伝えていくべき大切な文化遺産です。

また、紫砂茶壺の魅力は、その実用性にとどまらず、観賞用としても楽しむことができる点です。これにより、様々な人々が紫砂茶壺に魅了され、その美しさや技術に感心することでしょう。京都の街の至るところで、このような文化の交流が育まれる背景には、紫砂茶壺があるのです。

6.2. 未来への展望

今後、京都と紫砂茶壺の絆がさらに強まることが期待されます。技術が進化し、新しいスタイルが生まれることで、若い世代も紫砂茶壺に親しむ機会が増え、文化が次世代につながっていくことでしょう。伝統を守りつつ、革新も進められる紫砂茶壺の未来に目が離せません。

私たちが紫砂茶壺を通じて、京都の文化や歴史を知り、深く触れる機会を大切にしながら、共にその魅力を伝えていくことが重要です。将来的には、紫砂茶壺が世界中で愛される存在となり、その文化的価値がさらに広がることでしょう。

終わりに

京都と紫砂茶壺の深い関係は、文化的な豊かさを表現する素晴らしい例です。これらの文化遺産がどう受け継がれていくのか、私たち一人一人がその一端を分かち合うことができればと思います。