中国の伝統医学、中医学の基本理論は、陰陽、五行、氣という三つの重要な概念に基づいています。これらの理論は、何千年もの歴史を有し、人体の健康や病気のメカニズムを理解するための哲学的な基盤となっています。本記事では、これらの理論がどのように相互に関連し、実際の診療や生活に活かされているのかについて詳しく見ていきます。

1. 中医の概念と歴史

1.1 中医とは何か

中医、または中医学は、中国古来からの伝統的な医療体系であり、人体を一つの有機体と捉え、そのバランスを重視します。西洋医学が病気の特定の部分や症状を治療するのに対し、中医学は全体的な調和を求めます。中医の治療方法には、鍼灸、漢方薬、推拿(マッサージ)、気功などがあります。これらの方法は、患者の体質や症状をよく観察し、個々のニーズに応じて調整されるのが特徴です。

中医は、健康を維持するための予防医学としても知られています。病気が生じる前に、身体のバランスを取ることを重視しており、生活習慣の改善や食事療法も重要な要素です。例えば、薬膳(特定の栄養成分を持つ食材を組み合わせた料理)が、健康維持や病気予防に利用されています。一般的に中医は、偏った食事やストレス社会の影響を受けた現代人に向けて、体全体の調和の大切さを訴えています。

1.2 中医の発展の歴史

中医学の歴史は約2500年前に遡ります。古代中国では、医療は神話や宗教と深く結びついていましたが、時と共に経験や理論に基づく実践が重視され始めました。特に、紀元前3世紀には、「黄帝内経」という古典が編纂され、中国医学の理論の基礎が築かれました。この著作は、陰陽や五行の概念を通じて、人体や病気についての知識を体系化しています。

さらに、中医は歴史的に他の文化圏とも交流しながら発展してきました。シルクロードを通じて中東や南アジアとの交流がありました。これにより、他の医学体系も学びながら、中医特有の重要な知見も蓄積されていきました。特に、漢方薬はその時代において、さまざまな植物や鉱物を利用し、患者の体質に応じた調合が行われていました。

1.3 中医と現代医学の違い

中医と現代西洋医学の違いは、治療アプローチや病気の捉え方に大きく依存しています。西洋医学は、主に診断と特定の病気の治療に焦点を当てており、科学的な研究と実証を重視します。一方、中医は、人体の調和を重視し、全体的な視点からアプローチします。例えば、同じ症状でも中医では体質により異なる治療法が適用されることがあります。

また、中医は「未病」概念を重視します。これは、病気が発症する前に予防することが重要であるという考え方です。食事や生活習慣の改善、ストレス管理を通じて、日常的に健康を意識することがすすめられます。現代医学においても予防医学が重視されていますが、中医の考え方とは異なるアプローチが取られています。

中医と現代医学の共存は、補完的な役割を果たすことができます。例えば、手術後のリハビリや慢性的な痛みの管理において、中医の鍼灸や漢方薬が有効であることが研究されています。多様な医学の知識を持つことが、より効果的な治療へとつながると言えるでしょう。

2. 陰陽理論

2.1 陰陽の基本概念

陰陽理論は、中医の基本中の基本とも言える考え方で、すべてのものは陰と陽の二面を持つとされています。陰は、暗い、冷たい、静的な特性を表し、陽は明るい、温かい、動的な特性を表します。日常の生活や自然界の多くの現象も、この陰陽のバランスによって説明されます。たとえば、昼と夜、冬と夏、水と火といった対立する二項がそうです。

この理論は、健康においても重要な役割を果たします。体内の陰陽バランスが崩れると、病気が発生することがあります。たとえば、過度のストレスや不規則な生活が続くと、陽が優位になり、体が疲れやすくなるといった現象が見られます。逆に、陰が強すぎる場合(例えば栄養不足や冷たい食べ物の摂りすぎ)は、エネルギーが欠乏し、免疫力が低下する可能性があるのです。

この陰陽の考え方を理論的に理解することにより、自身の状態を把握しやすくなり、日常生活においても健康を維持するために意識することが可能となります。たとえば、体が冷えていると感じたときには、温かい食べ物を摂取し、体を温めることが推奨されます。

2.2 陰陽の相互作用

陰と陽は対立するものですが、同時に補完し合う関係にあります。この相互作用は、変化や発展の原動力となっており、すべての事象において重要な役割を果たしています。例えば、夜があるからこそ昼が成り立ち、逆に昼があるからこそ夜が存在します。このような循環は、人体にも当てはまります。

体内での陰陽の動きは、例えば心拍数や体温など、様々な生理的な現象に影響を与えます。ストレスによって心拍数が上がると、陽のエネルギーが増加し、リラックスすると陰のエネルギーが高まります。このバランスを取ることが、健康を維持するためには不可欠です。また、陰陽のバランスは、男女の違いや季節の変化、さらには年齢にも関係しています。

陰陽の理論を実生活に活用することで、より良い健康管理が可能です。たとえば、仕事で疲れ切ったときにはリラックスする時間を設けたり、食事の際には陰陽のバランスに気を遣ったりすることで、身体的および心理的な健康を保つことができます。

2.3 陰陽が人体に与える影響

人体における陰陽のバランスは、心身の健康に多大な影響を与えます。陰陽が調和している状態では、エネルギーがスムーズに流れ、身体機能が正常に働きます。しかし、どちらか一方が優位になると、体調不良や病気を引き起こす原因となります。

たとえば、陽が過剰になると、イライラや不安感が増し、寝つきが悪くなることがあります。一方、陰が強すぎると、体力低下や免疫力の低下が見られ、感染症などのリスクが高まります。これにより、食事や運動、生活習慣の調整が重要だとされます。日常生活の中で、陰陽のバランスを意識的に整えることが健康維持につながります。

実際に、患者の症状や体質に応じて、治療法が選択されます。例えば、陽が強いとされる体質の人には、冷たい食べ物や飲み物を控えることが勧められ、逆に陰が強すぎる人には、温かい食事が推奨されます。このように、陰陽の概念は、中医の診療に深く結びついています。

3. 五行理論

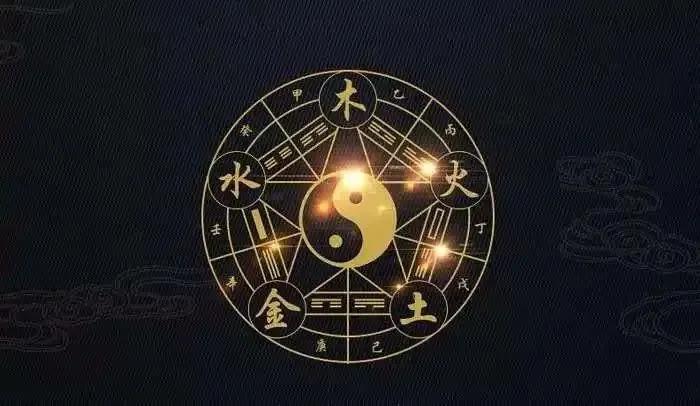

3.1 五行の基本概念

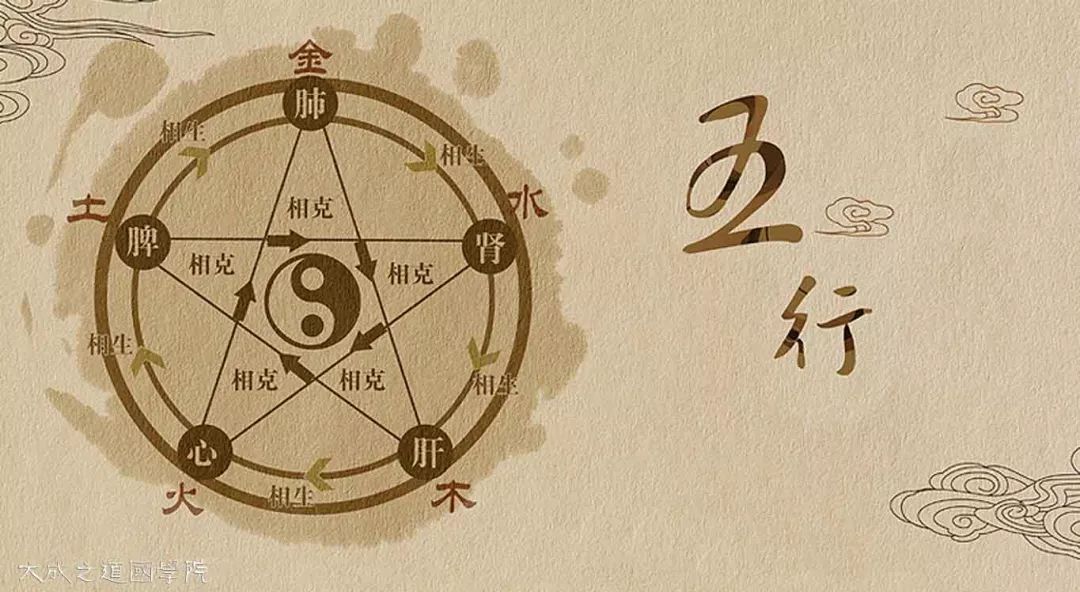

五行理論とは、万物を5つの要素(木、火、土、金、水)に分けて理解する考え方です。この5つの要素は、自然界の相互作用や生理現象にも関連しており、全体的な調和を図るための指針となります。木は成長を、火はエネルギーを、土は安定を、金は収縮を、水は流れを象徴しています。

これらの要素は、それぞれ互いに影響し合い、循環する特徴を持っています。木は火を生み、火は土を作り、土は金を生み、金は水を生み、水は木を育てるという「生成」関係がある一方、逆に木は土を消費し、土は水を吸収するという「克」関係も存在します。このように、五行は互いの関係性を理解する上で非常に重要です。

中医学においては、五行理論は人体の健康状態を診断するための基礎ともなっています。患者の症状や体質を五行に照らし合わせることで、アプローチを見極めることが可能になっています。

3.2 五行と自然との関係

五行は自然界の変化とも密接に関連しています。四季の移り変わりや天気の変化、さらには日々の生活リズムにおいても、その影響が見られます。春は木のエネルギーが最も高まり、成長や新しい芽吹きを象徴します。一方、夏は火のエネルギーがピークとなり、暑さや活動性が高まります。

秋は金のエネルギーが強く、収穫や成熟の時期を意味します。そして冬は水のエネルギーが強まり、凍結や休息の必要性があることを示しています。これらの季節の変化に身体を合わせることで、健康を保つことができるのです。たとえば、冬は多くの熱を必要とするため、温かい食事を摂ることが推奨されます。

また、五行は感情とも結びついています。木は怒り、火は喜び、土は思いやり、金は悲しみ、水は恐れを表します。感情のバランスを取ることで、身体の健康に好影響を与えることができるのです。このため、五行の理解は身体だけでなく、心の健康にも役立ちます。

3.3 五行の活用例(診断と治療)

五行理論は、具体的な診断や治療においても重要な役割を果たしています。医師は患者の症状を五行に分類し、それに応じた治療法を選択します。たとえば、土に関連する状態(消化不良や倦怠感など)は、消化器系のスタートを助ける施術が考慮されることがあります。

また、漢方薬も五行の理論に基づいて調合されます。例えば、木のエネルギーを持つ薬草は、感情の調整や解毒に用いられ、火のエネルギーを持つ植物は、活力を与えるために使われます。このように、五行によって体質や病状を理解することで、個々に合わせた効果的な治療を提供することが可能になります。

加えて、五行の理論は予防医学にも役立ちます。食事や生活習慣が五行の特徴に合ったものであれば、体調を崩すことなく健康を維持しやすくなります。たとえば、季節ごとに食べ物を変えることで、体のバランスを保つことができるのです。

4. 氣の概念

4.1 氣とは何か

氣(き)は、中医において非常に重要な概念で、生命のエネルギー、生命力を象徴しています。氣は、万物に存在し、目には見えないが、体内の流れによって健康や病気に影響を与えるものです。中医学では、氣が正常に流れることが、健康の維持につながるとされています。

氣の流れは、経絡と呼ばれる経路を通ると考えられています。この経絡は、身体の各部位を結びつけ、氣の流れをスムーズにします。日常生活でのストレスや不規則な生活習慣は、この氣の流れを妨げる要因となり、それが健康に悪影響を与えることになります。

気はまた、心理状態とも深く関連しており、ストレスや不安は氣の滞りを引き起こし、逆にリラックスや良好な感情は氣の流れを促進することが知られています。このため、精神的なバランスを保つことも重要な健康管理の一環となります。

4.2 氣の流れと健康

気の流れがスムーズであれば、体の機能は正常に働きます。しかし、氣が滞ったり逆流したりすると、様々な健康問題を引き起こすことがあります。具体的には、氣の滞りは頭痛や倦怠感などの身体的不調につながることがあります。一方、氣の流れが逆流すると、消化不良や内臓機能の低下を引き起こすことも。

多くの中医的な治療法は、この氣の流れを整えることを目的としています。鍼灸や推拿は、気の流れを改善するために経絡にアプローチする手法の一部です。例えば、鍼灸では特定の経絡やツボに針を刺すことで、気の流れを整え、身体の機能を活性化させます。

また、日常生活においても氣の流れを意識することが重要です。定期的な運動やストレッチ、リラックスする時間を設けることで、氣の滞りを防ぎ、健康を維持することができます。これにより、身体と心の両方が良好なバランスを保つことができるのです。

4.3 氣を整える方法

氣を整えるための具体的な方法には、いくつかの実践が考えられます。まず、深呼吸や瞑想といった呼吸法が効果的です。静かな場所で心を落ち着かせ、深く呼吸することで、気の流れが改善され、リラックス効果が得られます。これにより、ストレスや不安を軽減し、精神的なバランスを保つことができます。

さらに、日常的な運動も氣の流れを整えるために重要です。特に、太極拳や気功といった伝統的な中国の武道や運動は、氣を意識的に流すことを目的としており、その実践により、身体の調和を保つことが期待できます。これらの活動は、心身をリフレッシュさせるだけでなく、気の巡りを良くする効果もあります。

また、食事においても氣の整えには注意を払いたいところです。身体を温める食材や栄養素を意識しながら摂取することで、内から外へと氣を流しやすくなります。特に、スパイスやハーブには、氣を巡らせる力があるとされています。これらをうまく取り入れた食生活が、健康維持に役立つでしょう。

5. 中医理論の実践

5.1 中医の診断方法

中医では、患者の健康状態を把握し、病気の原因を特定するために、主に「四診」という方法を用います。四診は、視診、聴診、嗅診、問診の4つの方法から構成されています。視診では、患者の顔色、体形、舌の状態などを観察し、聴診では、声の調子や呼吸音を聞き取ります。嗅診では、患者の体臭や呼吸の匂いを感知し、問診では、症状や生活習慣についての詳細な質問を行います。

これらの診断によって、中医師は患者の体質や状態、さらには病気の根本的な原因を見極めることができます。たとえば、舌の色や形、苔の状態によって、身体の陰陽や五行のバランスを理解することができます。これに基づいて、適切な治療法や漢方薬が選択されるのです。

中医の診断は、患者との対話を重視する点も特徴的です。患者の声を重視し、感じる症状を共有することで、より個別に適した治療を提供することが可能になります。このように、形だけでない、症状や生活習慣に基づいた診療が中医学の根幹を成しています。

5.2 治療法(鍼灸、漢方など)

中医には、鍼灸、漢方、推拿、気功など、多様な治療法があります。鍼灸は、針を用いて経絡に直接働きかけ、氣の流れを改善する方法で、痛みや慢性的な症状にも効果を示します。鍼の刺入部位によって、さまざまな儀式的痛みを和らげることが可能です。

漢方は、自然の植物や鉱物を基にした薬で、個々の患者の体質に合わせて調合されます。漢方薬は、弱い成分を組み合わせて相乗効果を引き出すため、非常に多様性があります。患者の体質や症状に合った漢方薬を選ぶことが、効果的な治療につながります。

推拿は、手技によるマッサージ療法で、筋肉の緊張をほぐし、血液や氣の流れを促進します。これにより、リラックス効果が得られ、ストレスの軽減や体調改善が期待できます。これらの治療法は、単独で使用されることもあれば、組み合わせて使用されることもあり、患者のニーズに応じて柔軟に調整されます。

5.3 日本における中医の受容と実践

日本では、近年中医が注目を集めており、鍼灸や漢方の専門クリニックが増加しています。特に、ストレスや生活習慣病の増加に伴い、自然療法や予防医学に興味を持つ人々が増えてきているのです。このような背景を受けて、日本でも中医学の理論や実践が広がりつつあります。

鍼灸や漢方薬に対するニーズは高まっており、地方によっては中医の専門医が診療を行うクリニックも存在します。さらに、大学などの教育機関でも中医学に関する講座が増え、専門的な知識を学ぶ機会が増えています。若い世代の中には、鍼灸師や漢方薬剤師を目指す人も多く,国と文化を超えた相互理解が進んでいるのが現状です。

中医学を実践するためには、まず理論や知識を深めることが重要です。その後、少しずつ自分の生活に取り入れ、体調の改善を目指すことができます。このように、日常生活に中医学を取り込むことで、より健康的なライフスタイルを築く手助けとなります。

6. 中医理論の未来

6.1 現代社会における中医の役割

現代社会において、中医は新たな役割を果たすことが期待されています。西洋医学には優れた点が多い一方で、予防や全体的な健康管理を重視する中医学は、特に慢性的なストレスや生活習慣病の問題に対して有効なアプローチを提供します。このため、両者のバランスを取りながら、より包括的な医療が求められています。

また、グローバル化が進む現代において、中医学の知見は国境を越えて広がっており、多くの国で中医治療を受ける人々が増えています。このような状況において、中医は異なる文化や医療体制と連携し、相互理解を深める大切な手段となることが期待されています。

さらに、現代医学と併用することで、効果的な治療法を提供できる可能性が広がります。悩みを抱える人々にとって、中医は選択肢の一つとして注目を浴びています。

6.2 中医とグローバルヘルス

中医は、グローバルヘルスの観点からも重要な位置を占めています。特に、予防医学やホリスティック(全体的)な医療を追求する際に、中医学の理論は大いに役立ちます。感染症のパンデミックや環境問題など、現代の健康課題に対して、中医学の知恵が生かされる場面が増えています。

最近では、国連やWHO(世界保健機関)が、中医学の特長を取り入れた保健政策の重要性を認識し、各国で中医を取り入れた健康プログラムが展開されています。このように、中医は地域や国を超えて、健康管理の新たなモデルを提供する役割が期待されています。

さらに、食事やライフスタイルの見直しを通じて、病気の予防や健康維持に貢献することは、現代社会のニーズに応える方法でもあります。中医学の知識や実践が広がることで、より多くの人々が健康的な生活を送る手助けとなるでしょう。

6.3 学びの場としての中医の重要性

中医学は、単なる治療法ではなく、生活そのものを見直す手助けをする学問でもあります。そのため、教育機関や専門学校、オンラインコースなど、多くの学びの場が提供されています。中医学を学ぶことによって、自己の健康を管理し、周囲の人々にもその知見をシェアすることができます。

また、患者として中医学を体験したことがある人々が、その効果を実感することで、さらなる学びへとつながっていくサイクルも生まれています。健康についての理解を深めることで、個々の生活の質が向上し、豊かな社会を築く一助となるでしょう。そして、学びの場としての中医の重要性は、今後ますます高まっていくと考えられます。

終わりに

中医の基本理論である陰陽、五行、氣は、何千年もの歴史を持ち、現代においても重要な役割を果たしています。これらの理論を通じて、身体と心のバランスを整え、より良い健康を維持するための道筋が示されています。特に、現代社会においては、中医学を取り入れることで、生活スタイルの見直しや病気の予防に役立つ可能性が非常に高いと言えます。

また、国際的な視点からも、中医学はさらなる発展が求められており、多様な文化との相互理解や協力が重要です。私たちが自らの健康を意識し、学びながら実践することで、未来の中医学も豊かに育まれていくことでしょう。中医学の知識や実践を通じて、より健康で充実した生活を送る一助となれることを願っています。