中国の焼酎(しょうちゅう)は、深い歴史と豊かな文化を持つ昇華された蒸留酒です。その製造方法や飲用シーンは地域によって異なり、多様性に富んでいます。焼酎は中国の社会文化において重要な役割を果たしており、特に儀式や祝いの場面では欠かせない存在となっています。ここでは、中国の焼酎とその社会的・儀式的な役割について詳しく解説していきます。

1. 中国の焼酎の歴史

1.1 焼酎の起源と発展

焼酎の起源は古代に遡ります。紀元前2000年頃、既に中国では発酵酒が作られており、その中に焼酎の原型が見られると言われています。当初は大麦や米を利用し、焼酎として蒸留されるようになったのは、約1300年前の唐代に入ってからです。この時期、焼酎は王族や貴族の飲み物とされ、上流階級の象徴でした。

焼酎の製造技術が進化するにつれて、その人気は広がり、普通の人々にも親しまれるようになりました。また、各地域によって独自の製法が発展し、湖南省や四川省、広東省などでは地域特有の焼酎が誕生しました。これにより、焼酎は中国全土に広まることとなります。

1.2 歴史的な地域ごとの焼酎の特徴

中国各地の焼酎には、それぞれ特有のスタイルや味わいがあります。例えば、江蘇省の「茅台酒」は、古典的な製法に基づいて作られ、香り高いフルーティーな味わいが特徴です。一方、広東省では、甘味のある「米焼酎」が人気で、特に海鮮料理との相性が良いとされています。

また、山東省の「小米焼酎」は、米を主成分としており、いわゆる濃厚でコクのある味わいが特徴です。焼酎は地域の気候や文化、食習慣にも大きく影響を受けており、その多様性は飲み手にとっての楽しみの一つとなっています。このように、焼酎は単に酒だけではなく、地域の文化や歴史を体現する重要な要素となっているのです。

2. 焼酎の製造方法

2.1 原材料とその選定

焼酎の製造には、主に穀物を用います。最も一般的なのは米ですが、麦やさつまいも、とうもろこしなど、多様な原材料が使用されます。原材料の選定は、焼酎の味わいや香りに直結するため、とても重要な工程です。例えば、質の良い米を選ぶことで、より香り高く、まろやかな味わいの焼酎を生み出すことが可能です。

また、水質も重要な要因です。水が良質であれば、焼酎の風味も向上します。特に、山岳地帯の清水を使った焼酎は、ミネラル成分が豊富で、口当たりが滑らかなものが多い傾向があります。このように、焼酎の味わいは原材料の選び方に大きく依存しているのです。

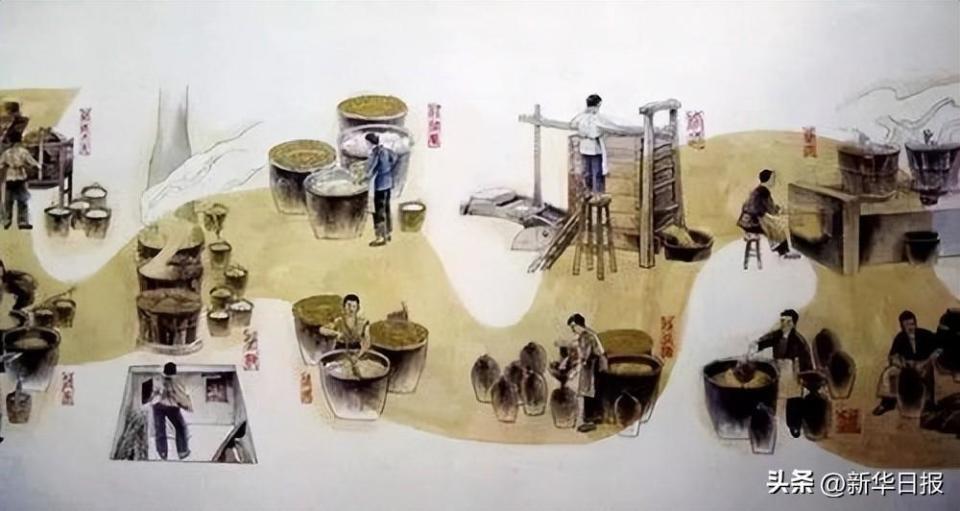

2.2 製造工程と技術

焼酎の製造過程は、発酵、蒸留、熟成の3つの主なステップから成ります。まず、選定した原材料を蒸した後、酵母を加えて発酵させます。この過程では、酵母の種類や発酵温度、時間が味わいを決定づける重要なポイントとなります。

次に、発酵が進むと生成された酒母を蒸留します。蒸留の方法には、単式蒸留と連続蒸留の2種類があります。単式蒸留は、伝統的な方法で風味を重視するため、個性豊かな焼酎が生まれます。一方、連続蒸留は効率的で大量生産が可能ですが、風味が単調になりやすい特徴があります。

最後に、熟成の工程に入ります。焼酎は時間をかけて熟成させることで、風味や香りがさらに深まります。熟成に使用する樽の材質や形状によって、焼酎に与える影響も大きく、これが各メーカーの特徴的な味わいを生み出しています。

3. 中国における焼酎の文化的意義

3.1 社会的なつながりとしての焼酎

焼酎は、中国の社会において人々の繋がりを強化する重要な役割を果たしています。飲み会や食事の席では、焼酎が共に酌み交わされることで、会話が弾み、友情が深まります。とりわけ、飲酒文化が根付いている地域では、焼酎は社交を促す重要な道具となっています。

地域の行事や祭りでは、地元の焼酎が振る舞われることが一般的です。たとえば、収穫祭や新年の祝いの席では、特製の焼酎が登場し、参加者全員でその豊作を喜び合います。このように、焼酎は人々を結びつけ、楽しい思い出を作る媒体として機能しています。

3.2 祝い事や儀式での焼酎の役割

中国において、焼酎は祝い事や儀式に欠かせない存在です。伝統的な結婚式や成人式では、新郎新婦や主賓に対して、焼酎を供え、その場の祝福を深めます。特に結婚式では、両家が互いに焼酎を酌み交わすことで、親族の絆を強める意味があります。

また、誕生日や昇進の祝いでも焼酎が利用されます。特に長寿の祝いでは、年齢にちなんだ本数の焼酎を用意し、家族や友人が集まって祝います。このような習慣は、単なる飲酒を超えた深い意味を持ち、お祝いのシンボルとしての役割を果たしています。

さらに、故人を偲ぶ際にも焼酎が使われます。葬儀や法要の場で焼酎を供えることは、故人への感謝や哀悼の意を示す大切な行為となっています。焼酎は、喜びだけでなく悲しみを分かち合う場面でも、不可欠な存在として位置付けられています。

4. 焼酎と日常生活

4.1 家庭での焼酎の楽しみ方

中国の家庭では、焼酎は日常的に楽しまれています。一緒に食卓を囲む際に、焼酎が振る舞われることはよくあります。料理に合わせて選ばれる焼酎のタイプも多様で、例えば、辛い四川料理にはその辛さを和らげるためのまろやかな焼酎が選ばれることが一般的です。

また、友人や家族と共に過ごすリラックスした時間を演出するためにも焼酎は好まれます。特に、週末や特別な日は、みんなで焼酎を楽しみながら食事をすることは、絆を深める貴重な機会となります。焼酎を囲むことで生まれる会話や笑い声は、家庭の温かさを絶えず育んでいます。

さらに、焼酎の種類や産地についての話題も盛り上がり、ただ飲むだけでなく、その背景や文化についての知識を学ぶ楽しさもあります。家庭での焼酎の楽しみ方は、食事を楽しむだけでなく、家族の団結や教育的な側面も持っているのです。

4.2 外食文化における焼酎の位置付け

中国の外食文化においても、焼酎は欠かせない存在です。レストランや居酒屋では、焼酎はさまざまな料理との相性が良いことで知られています。例えば、焼き肉や海鮮料理の仕込みには、キリッとした味わいの焼酎が選ばれ、料理の旨味を引き立てます。

外食では、食事をより楽しむために、友人や同僚と共に焼酎を楽しむケースが多く見られます。テーブルに焼酎を合わせてほろ酔いになりながら、和やかな雰囲気で食事を楽しむというスタイルが定着しています。焼酎の銘柄や風味について語り合うことで、料理と共に新たな発見を得ることができます。

さらに、最近では、地元の焼酎を楽しむスタイルも人気です。特に観光地では、その地域の名物として地元の焼酎をメニューに加える飲食店が増えてきています。このように、外食時に焼酎を選ぶことは、地元の文化や風味を味わう楽しみの一翼を担っているのです。

5. 焼酎と国際的な影響

5.1 世界市場における中国焼酎の展望

近年、中国の焼酎は国際市場でも注目を集めています。特にアジア市場においては、中国焼酎の需要が急速に高まっており、他国の酒類と比べてその独特の風味や香りが評価されています。交易の発展に伴い、中国の焼酎を求めるファンも増えており、市場は拡大傾向にあります。

国際的なイベントや展示会も焼酎のプロモーションの場として利用され、認知度を高める手段の一つとなっています。海外で行われる食品と飲料の見本市に出店することで、世界各国のバイヤーや消費者に対して中国焼酎の魅力を伝えています。これによって、新しい市場が開かれる可能性も十分に広がっています。

また、国外の有名なバーやレストランでも中国の焼酎が取り入れられるケースが増えてきています。これにより、他国の酒文化や飲み方と融合し、焼酎が新たなスタイルで楽しむことが可能となったり、国際的な食文化の中で一層輝きを増すきっかけとなります。

5.2 他国との文化交流における焼酎の役割

中国焼酎は、他国の酒類と同様に文化交流の架け橋となっています。例えば、日本の焼酎や韓国のマッコリとのイベントが開催されることがあります。これらのイベントでは、お互いの焼酎を試飲しながら、その製法や特徴を文化的に学ぶ機会が提供されます。このような交流は、国際的な誤解や偏見を解消するうえでも役立っています。

また、焼酎を通じて異文化の理解が進み、共同の料理や飲み方が生まれることも期待されています。例えば、フュージョン料理と呼ばれるジャンルでは、焼酎を使った新しい料理が登場しており、創造的なアプローチが重視されています。このような発展は、食文化の多様化を促し、さまざまな国の文化を織り交ぜる機会を生み出しています。

このように、焼酎は単なる飲み物でなく、国際的な文化交流の一役を担っているのです。中国の焼酎が世界中で愛されることによって、より多くの人々に中国文化が伝わり、友情や理解が広がることが期待されています。

6. まとめ

6.1 焼酎の未来とその社会的影響

今後、中国の焼酎は更に国際的な舞台でその存在感を示すことでしょう。新たなマーケットの開拓や国際的なコラボレーションにより、中国の焼酎は新しい時代を迎える可能性があります。この変化は、焼酎の良さをより広く知ってもらうチャンスでもあり、国内外の文化交流を進める一助となるでしょう。

また、焼酎文化の正しい理解と普及が進むことで、次世代に受け継がれていくことが期待されます。特に、家庭や地域コミュニティの中で焼酎を通じた絆が生まれ、人と人のつながりを深める役割が強化されることでしょう。歴史を紡いできた焼酎が、未来においても人々の生活に豊かさをもたらす存在であり続けることが重要です。

6.2 日本との関係性の深化

日本と中国の焼酎は、互いに影響を与え合う関係にあります。日本ではすでに焼酎や梅酒が人気であり、中国の焼酎への関心も高まっています。両国の飲み文化の交流は、異なる風味や製法の比較を通じてより深まることでしょう。このような交流が推進されることで、両国の文化的理解がさらに進み、お互いの関係性が強化されることが期待されます。

また、日本の焼酎と中国の焼酎を用いた新たな飲み方や料理の創出が進むことで、国際的な飲食文化が一層豊かになることでしょう。焼酎を介して築かれる友情や文化の架け橋が、未来の世代に受け継がれていくことを願っています。

このように、中国の焼酎はその社会的・儀式的な役割を通じて、地域文化、家庭の絆、国際的な交流に深く関わる存在であり続けます。焼酎の今後の発展は、私たちの心をつなぐ重要なファクターとして、その役割を果たしていくことでしょう。