司馬光(しばこう)、本名は司馬光(しばこう)、北宋時代に活躍した著名な歴史学者であり、政治家でもありました。彼の作品は中国の歴史理解に多大な影響を与え、多くの後世の学者たちにとって重要な参考資料となっています。特に『資治通鑑』は歴史書として名高く、その内容と構成は今なお評価されています。ここでは司馬光の生涯と背景、主要著作、そしてそれらの影響について詳しく見ていきたいと思います。

1. 司馬光の生涯と背景

1.1 司馬光の出生と教育

司馬光は1019年、現在の山西省に生まれました。彼の家系は名門で、幼いころから非常に優れた教育を受けました。特に彼は、儒教の教えに親しみ、古典文学や歴史に対する興味を持って成長していきました。当時の教育制度では、儒教の経典を暗記することが重視され、この基礎が後の彼の思想形成に大きく影響を与えました。

成長するにつれ、司馬光は自身の学問の成果を試すため、様々な試験に挑戦しました。彼は若いころから才能を発揮し、周囲から高く評価されました。その後、官吏としての道を進む際、彼は政治と歴史理解の重要性をより一層深く実感するようになります。このような背景が、彼の著作活動の基盤を形成していくのです。

1.2 政治活動とその影響

司馬光は歴史学者として有名ではありますが、同時に北宋時代の重要な政治家でもありました。彼の政治活動は、特に国の内政や外交において大きな影響を与えました。彼は当時の権力者である宋神宗に仕官し、中央政府の政策に多くの提言を行いました。司馬光は「文治政治」を重視し、頭脳明晰な政策で数多くの改革を推進しました。

特に彼が提言した「綱紀の厳格化」は、国家の秩序を守る上で重要な役割を果たしました。また、彼は政治的決定において歴史的事例を考慮した点でも知られています。政治と歴史を結びつけることで、より理論的かつ実践的な政策立案が可能になったといわれています。これにより、司馬光は自身の著作においても、歴史的事例を多く取り入れ、その重要性を強調しています。

1.3 歴史学者としてのキャリア

司馬光の歴史学者としてのキャリアは、彼の人生の中でも重要な位置を占めています。特に『資治通鑑』の執筆は、彼の歴史学的活動の最高峰といえるでしょう。この作品は、彼が政治の中で得た知見や教訓を基に構成されており、歴史的事例をもとに現代の政治に提言を行うという形式を取っています。

また、彼は歴史に対する批判的な視点を持っており、単なる事実の羅列ではなく、複雑な人間関係やその結果を描写することで、より深い理解を促しました。例えば、彼は三国時代の人々の行動や心情を掘り下げることで、歴史が単なる出来事の積み重ねではなく、深い人間ドラマであることを示しています。このような視点が、後の歴史書や歴史学にも影響を与えたのです。

2. 主要著作の紹介

2.1 『資治通鑑』の概要

『資治通鑑』は、司馬光が約20年の歳月をかけて完成させた歴史書です。この書物は、先史時代から五代十国までの中国の歴史を網羅しており、その膨大な情報量と詳細な記述が評価されています。全体は紀元前403年から960年までの歴史を扱っており、約3,000の巻にわたる大著となっています。

この作品は、編纂の際に厳選された史料を基に構成されており、目の前の出来事を時系列で整理して詳述しています。そのため、一冊で多くの歴史的出来事を把握できる便利な資料として、士人たちから広く支持されています。さらに、彼は各時代の重要人物や出来事に対する独自の見解を付加することで、単なる歴史の記録にとどまらない深い洞察を与えています。

2.2 他の重要な著作とその内容

司馬光は『資治通鑑』以外にも多くの著作を残しています。例えば、『春秋左氏伝』の注釈や、『大明律』の改訂版などが挙げられます。『春秋左氏伝』に関しては、彼はその解釈を通じて古典を再評価し、後の歴史理解に寄与しました。

また、彼のもう一つの重要な著作に「『詩経』の解説」があります。この本では、中国古代の詩歌に対する深い理解を示し、文献学としても重要です。さらに、商業や経済に関する考察も盛り込まれており、これらの作品は後の時代においても非常に価値のある参考文献とされています。

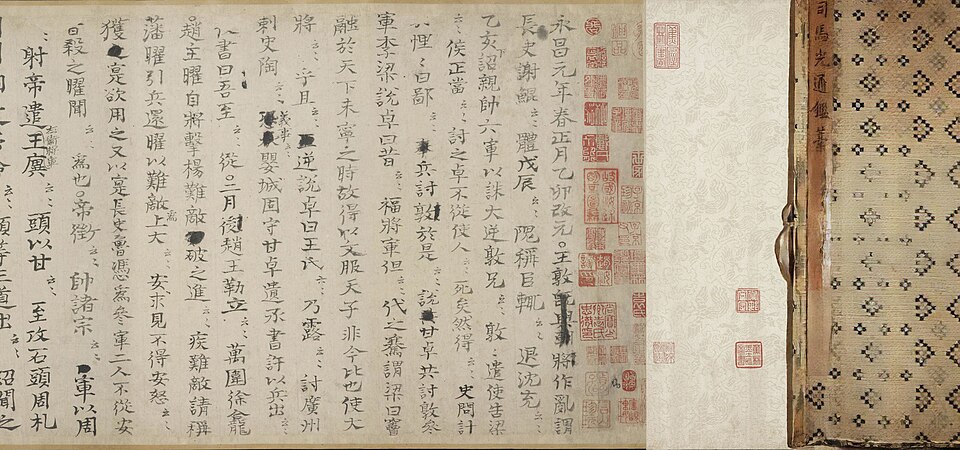

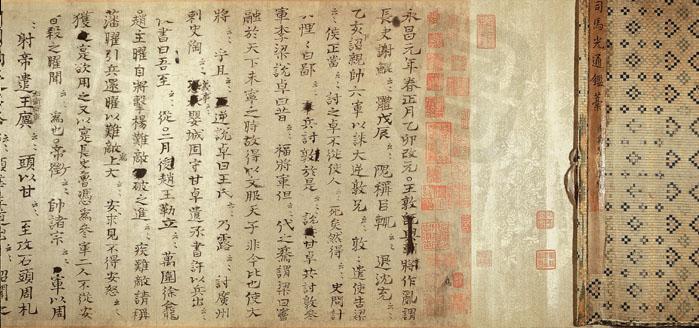

2.3 作品の執筆過程

『資治通鑑』の執筆過程は、司馬光の拘りの強さを反映しています。彼は歴史書をただの記録としてではなく、未来の教訓を得るための教材と捉え、非常に詳細にわたる調査を行いました。彼は数多くの文献を読み込み、様々な著作から情報を収集して、一つの体系的な作品にまとめ上げていったのです。

特に彼は、編纂にあたって史料の信憑性やバイアスの確認を重視しました。これにより、後世の学者たちにも参考にされるような、信頼性の高い著作を生み出しました。その徹底した姿勢が、彼の業績を際立たせています。

3. 『資治通鑑』の特性と特色

3.1 編纂方法とその意義

『資治通鑑』の編纂方法は、他の歴史書と比べて非常にユニークです。司馬光は自身の視点から歴史を編纂するだけでなく、他の歴史家たちの視点や意見をも取り入れることで、多角的な分析を可能にしました。彼は各時代の出来事を客観的に評価し、同時にその背景となる社会的、文化的要因にも注目しました。

このような方法論は、読者に対して歴史をただの過去の出来事としてではなく、現在に生きる我々に対する教訓として捉えさせることを目指しています。彼がこの作品を通じて伝えろうとしたのは、歴史から学びそれを現代に活かす重要性です。

3.2 史料の選定と批判

司馬光は多くの史料を広く集め、それを批判的に吟味するという作業を徹底しました。彼は、史料の中に含まれる情報がどのように形成されたのかという点についても意識的でした。具体的には、彼は各時代の歴史家たちが抱えていた視点の偏りを指摘し、信頼できる情報のみを取り入れるという慎重さを持っていました。

この試みは、彼の著作が後世に渡って評価される理由のひとつです。彼の作品を通じて、歴史学における情報批判の重要性が認識され、後の歴史家たちもその手法を取り入れるようになりました。

3.3 語り口とスタイルの分析

『資治通鑑』の語り口は非常に明快で、一般の読者にもアクセスしやすいものになっています。司馬光は、歴史的事実を単に列挙するのではなく、物語として紡ぐことで、読者の興味を引くことに成功しました。彼の文章には、情景描写や人物の性格描写が豊富に含まれており、まるで歴史の中に生きているかのようなリアル感を醸し出しています。

このようなスタイルは、後の歴史書に大きな影響を及ぼしました。彼の物語的なアプローチは、歴史書が単なる情報源でなく、文化的な作品としての価値を持つことを示しています。読み手に情感を与え、歴史をより身近なものとして感じさせる手法は、後の歴史家や作家にも多大な影響を与えることとなります。

4. 司馬光の影響

4.1 中国の歴史学に与えた影響

司馬光の著作と思想は、中国の歴史学に計り知れない影響を与えました。特に『資治通鑑』は、以後の多くの歴史書において模範とされるようになり、そのスタイルや方法論が受け継がれていきました。彼の編纂方法や視点は、歴史を学ぶ上での基本的な枠組みを提供し、後の世代にも多くの学びをもたらしました。

彼が重視した教訓的な視点も、多くの歴史家たちに受け継がれ、歴史学の発展に寄与しました。司馬光の歴史観は、ただの出来事の整理ではなく、そこから得られる教訓を生かした政治や社会の改善を目指すものでありました。この考え方は、現代の歴史学や社会科学にも影響を与え続けています。

4.2 後世の歴史家や学者への影響

司馬光は、彼の死後も多くの歴史家や学者に影響を与えました。特に明代や清代に入ると、彼の作品は必修科目として学ばれるようになり、多くの学者たちが彼の思想を研究しました。彼の歴史学への貢献は、単なる歴史記録を超えたものであり、政治における教訓や倫理観の重要性を強調した点で特に評価されています。

現代においても、彼の考え方は歴史学や政治学の授業で取り上げられ、様々な角度から考察されています。司馬光の影響は決して過去のものではなく、今なお生き続け、現代の中国社会や政治においてもその教訓が生かされているのです。

4.3 文化的リーダーシップと倫理観

司馬光は、歴史学者としてだけでなく、文化的リーダーとしての役割も果たしました。彼の思想は、政治だけではなく倫理や道徳についても広範囲にわたりました。彼は個人の行動が国家や社会に与える影響を常に考え、そのための指針を歴史から引き出すことに努めました。これは後の文化人や政治家にとって、多くの指針となりました。

彼の倫理観は、特に教育や人材育成においても重要視され、中国の伝統的な価値観を根付かせる上で大きな役割を果たしました。「文人の教養」として、道徳的な行動が重視されるようになり、この影響は現在の中国文化にも大きく反映されています。

5. 現代における評価と再考

5.1 現代の研究動向

近年、司馬光や『資治通鑑』に関する研究が盛んになっています。現代の歴史学者たちは、彼の作品を様々な視点から分析し、新たな解釈や知見を見出そうとしています。特に、彼の書き方や歴史観がどのようにして現代に影響を与えているか、またその意義は何かといった点に注目が集まっています。

また、彼が重視した批判的な視点についても、近代史と比較することで新しい価値を見出す動きがあります。現代においても、彼の作品から学ぶべき教訓や視点が多くあり、その価値が改めて認識されつつあります。

5.2 教育における『資治通鑑』の位置付け

『資治通鑑』は、現代の中国では教育教材としても用いられています。多くの学校や大学では、歴史や文化の授業で彼の作品が取り上げられ、学生たちは彼の著作を通じて歴史に対する理解を深めています。また、暗記教育が重視される中で、彼の著作を学ぶことは思考力を鍛える上でも重要です。

その教訓的な側面からも、現代の教育において一層重要視されているのが『資治通鑑』です。このように、彼の著作はただの過去の記録ではなく、教育の一環として現代にも生かされているのです。

5.3 文化遺産としての重要性

『資治通鑑』は中国文化の中で非常に大きな位置を占める作品であり、文化遺産としての重要性が増しています。歴史を理解する上での基本的な資料であり、その情報と洞察が現代社会でも価値を持ち続けています。たとえば、ビジネスや政治の場面で、歴史的な視点が求められることが多く、司馬光の教えがそのまま活かされるケースが見受けられます。

また、他の文化や国々でも彼の業績が研究され、国際的な文脈でも評価されています。これにより、中国の歴史や文化に対する理解が深まり、国際的な交流の一助ともなっています。

6. 結論

6.1 司馬光の業績の総括

司馬光は、北宋時代における歴史学者、政治家としての地位を確立し、特に『資治通鑑』を通じて中国の歴史理解に多大な影響を与えました。彼の著作は、ただの過去の出来事を記録したものではなく、現代にも通じる教訓を与える貴重な資料となっています。彼が強調した批判的な視点や倫理的な観点は、後の歴史学者たちにも大きな影響を与えました。

6.2 今後の研究課題と展望

今後の研究においては、司馬光が培った歴史観や方法論を現代の視点から再評価し、更なる解釈を進めることが期待されます。また、彼の作品が持つ価値を新たな観点から見つめ直し、他国や他文化との比較を行うことも重要な研究課題といえるでしょう。これにより、中国の文化遺産としての価値をさらに高めることができると考えられます。

司馬光の業績を理解し、現代社会においていかに彼の教えが生かされるかを考えることは、今後の中国における歴史学研究や教育において欠かせないテーマであり続けるでしょう。彼が残した教訓は、政治や社会のあり方において、現代においてもなお重要な指針となるのです。

終わりに、司馬光の影響は、私たちの歴史観や倫理観を形成する上で、非常に重要な要素であることを再認識する必要があります。彼の業績がこれからも受け継がれ、未来の世代にとっての重要な指針となることを期待しています。