清酒は、日本や中国などのアジア文化に深く根付いたアルコール飲料で、多くの人々に愛されています。特に日本では、清酒は単なる飲み物以上の意味を持っており、様々な儀式やお祝いの場で重要な役割を果たしています。本記事では、清酒の製造過程とその技術について、詳細に解説します。この製造過程を理解することで、清酒の奥深い魅力やその背後にある文化も感じ取ることができるでしょう。

1. 清酒とは何か

1.1 清酒の定義

清酒は、主に米を原料とした日本の伝統的なアルコール飲料で、発酵させることでアルコールを生成します。日本酒とも呼ばれ、「精米」された米を使用して作られるため、原料に対する質のこだわりが非常に重要とされています。一般的には、清酒のアルコール度は15〜20%程度で、甘口や辛口、淡麗や濃醇など様々なスタイルがあります。特に日本特有の製造方法によって、他の国の発酵飲料とは異なる風味やアロマを楽しむことができます。

1.2 清酒の歴史

清酒の起源は古く、最古の記録は約2,000年前にさかのぼります。その当時、米を発酵させた飲み物は神事や祭りに使われており、清酒は単なるアルコール飲料としてだけでなく、宗教的な儀式との関わりも深い存在でした。また、平安時代には貴族たちの間で清酒が盛んに楽しめられるようになり、やがて武士階級や農民にも広まりました。江戸時代に入ると、清酒の生産が工業化し、各地で多様なスタイルが生まれ、消費量も飛躍的に増加しました。

2. 清酒の原材料

2.1 米

清酒の主要原料である米は、特別に栽培された酒米が使用されます。酒米は一般の食米とは異なり、デンプン含量が高く、粒が大きいため、清酒の風味や香りに大きく影響します。たとえば、「山田錦」は、特に名高い酒米で、その甘みと香りが清酒に独特の深みを与えます。また、地元の気候や土壌により、米の味わいも異なるため、地域ごとの清酒の特徴が生まれます。

2.2 水

水は清酒の製造において非常に重要な要素で、清酒の味わいに直接影響を与えます。一般的に、清酒に使用される水は硬水(ミネラルが多い水)か軟水(ミネラルが少ない水)によって異なる風味をもたらします。たとえば、京都の清酒は軟水を使用しており、柔らかく滑らかな味わいが特徴です。それに対して、新潟の清酒は硬水を使用し、しっかりとしたコクとキリッとした味わいが楽しめます。

2.3 麹

麹は、米を発酵させるために欠かせない成分で、酵素を生成します。通常、清酒製造の際には、特定のカビを使用して米を麹化します。このプロセスによって、米のデンプンがブドウ糖に変わり、後の発酵過程で酵母によってアルコールが生成されるのです。麹によって清酒の香りや甘みが引き立つため、製造過程において非常に大切な役割を果たしています。

2.4 酵母

酵母は、清酒の発酵過程でアルコールを生成する微生物で、香りや味わいにも影響を与えます。一般的に、清酒製造に使われる酵母は、自家培養や特定のブランドから供給されるものがあります。酵母の種類によっても味わいや香りが異なるため、酒蔵ごとの特色が際立つのが魅力です。例えば、フルーティーな香りを持つ酵母を使用すると、清酒全体がより香り豊かになります。

3. 清酒の製造過程

3.1 精米

清酒の製造は精米から始まります。米を削って外側の部分を取り除く行程で、雑味を取り除くことが目的です。精米の度合いによって、清酒のクオリティが大きく異なるため、精密な管理が求められます。一般的な基準では、精米歩合が70%以下の場合、純米酒として分類されることが多いです。精米が進むほど、米のアミノ酸やミネラルが減少し、より繊細な味わいを持つ清酒が生まれます。

3.2 洗米と浸漬

精米した米は次に洗米と呼ばれる行程に入ります。ここでは、米の表面の汚れや余分なデンプンを取り除くとともに、水分を吸収させるための浸漬も行われます。浸漬の時間は、米の種類や気候によって調整する必要があります。米に水が染み込むことで、蒸米する際に均一に熱が通り、発酵がスムーズに進むのです。

3.3 蒸米

蒸米は、米のデンプンを gelatinize(ゼラチン化)するプロセスです。米を蒸すことで内部まで熱が通り、麹菌が作用しやすくなるようにします。この段階で、米の香りや風味が引き出され、後の発酵過程に備えることが可能となります。蒸し加減もとても重要で、あげすぎると米が壊れてしまい、品質に影響を及ぼすため、職人の経験が物を言います。

3.4 麹造り

蒸米が完了したら、次は麹造りです。この段階では、蒸した米に麹菌を加えて、温度と湿度を管理しながら麹を発酵させます。通常、このプロセスは約2日ほどかかりますが、職人の技術と環境条件により変化します。麹が出来上がると、甘みが増し、清酒特有の香りも生まれ、後の発酵段階へと進みます。

3.5 発酵過程

麹が完成すると、次は本格的な発酵の段階に入ります。ここでは、麹と水、酵母を混ぜて「もろみ」を作ります。このもろみの中で、酵母が活発に働き、アルコールを生成します。発酵は数週間から数ヶ月に及ぶことがあり、温度管理や攪拌が重要です。この過程で生じる香りや味わいが、清酒の個性を決定づける要素となります。

3.6 搾りと濾過

発酵が終わると、最後に搾り作業が行われます。この工程では、もろみを搾って清酒と酒粕に分ける作業です。搾り方にはおもに「圧搾法」と「ろ過法」があり、製造する清酒のスタイルによって選択が異なります。搾った後の清酒は濾過され、不要な雑味を取り除きます。この段階まで来ると、清酒の味わいは格段に洗練され、いよいよ瓶詰めされる準備が整います。

4. 清酒の技術

4.1 温度管理

清酒の製造において、温度管理は非常に重要な要素です。発酵過程では温度が高くなりすぎると悪影響を及ぼすため、特に注意が必要です。通常、清酒の製造においては、環境に応じた最適な温度に設定され、発酵を促進しつつも風味を損なわないようにします。このため、各酒蔵は専門の温度管理システムを導入し、緻密な管理を行っています。

4.2 熟成技術

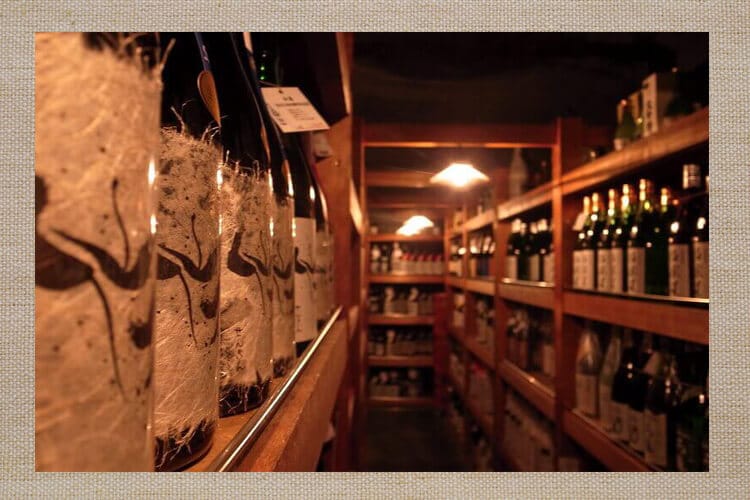

清酒の熟成もまた、風味を左右する重要な技術の一つです。熟成によって、清酒の味わいや香りがまろやかになり、さらに奥行きのある複雑な風味を引き出すことができます。熟成は通常、数ヶ月から数年以上にわたり、適切な温度と湿度で行われます。このプロセスにより、清酒は「老酒」となり、香りの変化や深みが楽しめるようになります。

4.3 品質管理

清酒の製造過程において品質管理も極めて重要です。小さな変化が味に大きな影響を及ぼす可能性があるため、製造中の水質や発酵の状況など、全ての要素を厳しくチェックする必要があります。多くの酒蔵では、定期的に試飲を行い、品質を保つ努力を続けています。また、各業界団体が定めた基準に基づいて、品質検査を実施し、消費者に安心できる商品を届けるための取り組みも行われています。

5. 清酒の種類とスタイル

5.1 純米酒

純米酒は、米と水だけを原料とする清酒のスタイルで、自然な甘みが感じられます。米の風味をダイレクトに楽しめるため、米の特徴がそのまま反映されるのです。純米酒は、他のスタイルの清酒と比べて、添加物がなく、「純粋さ」を求める人々に特に好まれています。飲み方としては、温めて楽しむ温燗が人気ですが、冷やしても美味しくいただけます。

5.2 吟醸酒

吟醸酒は、精米歩合が50%以下の高品質な清酒で、フルーティーな香りが特徴です。製造過程での温度管理が厳密に行われ、麹や酒母の品質も高いため、飲む際には繊細な風味と香りを感じることができます。特に夏の季節には、冷やして飲むと爽やかさが引き立ち、多くの愛好者に支持されています。吟醸酒には、さらに「大吟醸酒」という上位カテゴリーがあり、米の精米歩合が50%以下のものを指します。

5.3 本醸造酒

本醸造酒は、純米酒にアルコールを添加したスタイルで、コストパフォーマンスが良いとされます。なぜなら、アルコールの添加によって、香りや味わいの広がりが増し、フルボディな印象を持つからです。本醸造酒は、比較的安価で手に入れることができるため、日常的な食事と合わせるには最適な選択肢となります。多くの日本料理との相性も良く、食文化に深く根付いています。

5.4 その他のスタイル

清酒の世界には多様なスタイルが存在し、地域ごとの特性や職人の技術によって無限の可能性が広がっています。たとえば、特別な製法で作られた「にごり酒」は、濁りが特徴的で、軽やかな甘味があります。また、季節限定の「生酒」も人気で、新酒の風味をそのまま楽しめるため、早春には多くの飲食店で提供されます。清酒の急速な発展により、新しいスタイルやテクニックが生まれ続けており、消費者の選択肢が広がっています。

6. 清酒と文化

6.1 清酒の儀式

清酒は日本の多くの儀式や祭りの中で中心的な役割を果たしています。例えば、結婚式では、新郎新婦が互いに杯を交わす「結びの杯」があります。これは二人の結びつきを象徴する行為で、清酒を飲み交わすことによって、永遠の愛を誓うのです。また、正月や神事でも清酒は欠かせない存在で、神様に感謝を捧げるための供物として用いられます。

6.2 清酒の幸運の意味

清酒には「幸運を呼ぶ」という意味が込められています。特に祝いの席では、清酒が持つ「清める」力や「豊穣」を象徴する存在として、多くの人に親しまれています。このため、誕生日や昇進などの祝い事では清酒が用いられ、乾杯の場で重要な役割を担っています。また、日本の伝統行事には、清酒を使った新年の祝いや、収穫祭などもあり、文化的な意義が色濃く残っています。

6.3 清酒と食文化

清酒は日本の食文化とも深く結びついています。日本料理の多様な味わいと相乗効果を生むため、様々な料理に合わせて楽しむことができます。例えば、寿司や刺身などの海産物と合わせると、清酒の風味が際立ち、お互いの美味しさが引き立て合います。また、近年では清酒を料理に使用するレシピも増えており、ソースやマリネに使うことで、より深い味わいが楽しめるようになってきました。

終わりに

清酒の製造過程は、古代から受け継がれてきた伝統工芸であり、最新の技術も取り入れられています。この製法を理解することで、清酒の楽しみ方が倍増し、より多くの人々にその魅力を伝えることができるでしょう。清酒は日本の文化と密接に結びついており、その背後には多くの物語と技術が隠れています。日本を訪れた際には、ぜひ地元の清酒を味わい、その深い歴史と文化を感じてみてください。あなたにとって特別な一杯となることでしょう。