福を象徴する動物たち:日本と中国の比較

はじめに

中国の文化は、古代から続く豊かな歴史と伝統に根ざしています。この文化には、さまざまな象徴や神話的な要素があります。特に、福を象徴する動物たちは、祝い事や祭りの際に多くの人々に喜ばれる存在です。日本文化においても、福をもたらす動物たちは重要な役割を果たしていますが、その象徴や意味合いは中国とは異なる場合があります。本稿では、中日両国の福を象徴する動物について詳しく比較し、それぞれの文化的背景、象徴の意味、そして現代における影響に焦点を当てていきます。

本研究の背景には、中国と日本の文化交流の歴史があります。古代から続くこの交流の中で、両国は互いの文化を取り入れつつ、独自の発展を遂げてきました。特に、福を象徴する動物は、縁起物としての役割を果たし、祝祭や成人式、婚礼などの重要な場面で使用されています。このような動物たちの理解は、両国の文化を深く知る手助けとなります。

本稿の目的は、中国と日本における福を象徴する動物の違いと共通点を探り、それぞれの文化がどのように形作られているかを明らかにすることです。これにより、両国の文化を理解するための新たな視点を提供することを目指します。また、現代社会におけるこれらの動物の影響についても考察し、福を象徴する動物たちの存在意義を再評価していきます。

中国文化における福を象徴する動物

龍の象徴と意味

中国文化において、龍は最も重要なシンボルの一つです。古代中国では、龍は力、権力、そして富の象徴とされてきました。帝王の象徴でもあり、皇帝は「龍の子」としてその地位を正当化しました。龍は天に住む霊的存在とされ、雨や豊作をもたらす守護者と考えられています。多くの儀式や祭りにおいて、龍の舞が行われ、龍が持つ力の象徴を称賛します。

また、龍には多くの種類があり、それぞれに異なる意味を持つことも特徴です。たとえば、「黄龍」は富と繁栄をもたらす存在として崇められています。一方で、「黒龍」は陰の力を象徴し、平和を守る役割を果たすとされています。これにより、龍は一つの動物に留まらず、様々な側面を持つ神聖な存在として文化に根付いています。

さらに、龍の影響は現代にも見られます。特に春節の際には、龍の舞や龍の飾りが用いられ、幸福を呼び寄せる象徴として人々に親しまれています。中国のアートやデザインにおいても、龍は頻繁に登場し、その神秘的な美しさを表現しています。

鳳凰の役割と位置づけ

鳳凰は、中国の神話において女性的な存在として位置づけられています。その美しさと優雅さは、特に高貴なものとして尊重され、皇后や貴族の象徴とされています。鳳凰は「不死」を象徴し、再生や新しい始まりのシンボルともなっています。このように、鳳凰は女性の美と強さ、さらには家族や調和をも象徴する存在でもあります。

鳳凰は、龍と対になる存在としてしばしば描かれます。二つの動物の組み合わせは、陰陽や調和の象徴となり、結婚式などの祝い事においては、相互の愛や幸せを願うものとして用いられます。特に、中国の伝統的な絵画や装飾品には、龍と鳳凰が一緒に描かれ、幸福な家庭や繁栄を象徴するデザインとして使われています。

更に、鳳凰は中国の文化財や生活においても多くの場面で表現されます。中国の陶器や刺繍において、鳳凰のモチーフが多く見られ、古代から続く美的感覚が反映されています。現代においても、ファッションやアート、または地域の祭りにおいても鳳凰の形を用いたものが多く、福を呼ぶ象徴として人気があります。

その他の縁起物としての動物たち

中国文化には、龍や鳳凰以外にも多くの福を象徴する動物が存在します。例えば、「亀」は長寿を象徴する動物として知られています。亀は、その長い寿命と忍耐強さから、古代中国では長生きを願うシンボルとして崇敬されてきました。また、亀の甲羅は、占いなどに使われることも多く、哲学的なシンボルとしての側面も持っています。

さらに、「虎」もまた重要な縁起物です。虎は勇気や強さの象徴とされ、悪霊を追い払う力があると信じられています。家の入り口や祭壇に虎の絵を飾ることで、家族の安全や繁栄を願う風習が広まっています。これにより、虎は中国文化においても力強い存在として位置づけられています。

他にも、「山羊」や「鳥」も福を象徴する動物として知られ、それぞれに特有な意味と役割を持っています。これらの動物は、中国の文化や生活様式に深く根付いており、祝祭や儀式などで見ることができる、非常に豊かな象徴体系を形成しています。

日本文化における福を象徴する動物

招き猫の由来とその意味

招き猫は、日本文化において非常に人気のある福を象徴する動物です。この猫は、手を挙げるポーズが特徴的で、店や家の入り口に置かれることで「福」を招くと信じられています。招き猫の由来は諸説ありますが、江戸時代にさかのぼると考えられています。一説では、貧しい僧侶が猫を助け、猫がその後、寺に福をもたらしたという話があります。

招き猫の色にも意味があります。白色は純潔や無邪気を表し、黒色は魔除けとしての力、金色は富や繁栄をもたらす象徴とされています。招き猫のデザインや表情はさまざまで、特に目の大きなデフォルメスタイルは、日本独特の文化的価値を表しています。これにより、多くのアーティストが招き猫の形を用いた作品を創作しています。

現代においても、招き猫は日本の象徴的なキャラクターとしてイルミネーションや観光地、土産物店などに見られ、多くの人々に愛されています。その存在は、日本の商業活動においても興味深い影響を及ぼしています。特に、海外の観光客にとっては、日本らしい福を象徴するアイコンの一つとして人気があります。

シシ(獅子)の象徴性

シシ、つまり獅子は、日本の文化において力強さや守護の象徴とされています。獅子舞は祭りや重要な行事で演じられる伝統芸能であり、見る人々に喜びや繁栄をもたらすと信じられています。獅子舞では、獅子が悪霊を追い払い、福をもたらす役割を果たします。獅子舞は地域ごとに様々な形式があり、それぞれの地域の特色を反映したパフォーマンスが行われています。

獅子はまた、天照大神をはじめとする神々によって守られる存在とされ、神社や寺院の前にも獅子の彫刻や石像が設けられることが多いです。これにより、獅子は観光名所としても重要な役割を果たしています。特に、獅子の実物大の彫刻が見られる神社は、参拝者に人気があります。

また、獅子は中国の獅子と異なり、日本では非常に親しみやすい存在とされています。日本の獅子は、優雅さと力強さを兼ね備え、愛らしいキャラクターとして表現されることが多いです。これにより、日本の商業やアートにおいて獅子は多くの形で再解釈されています。

他の福をもたらす動物たち

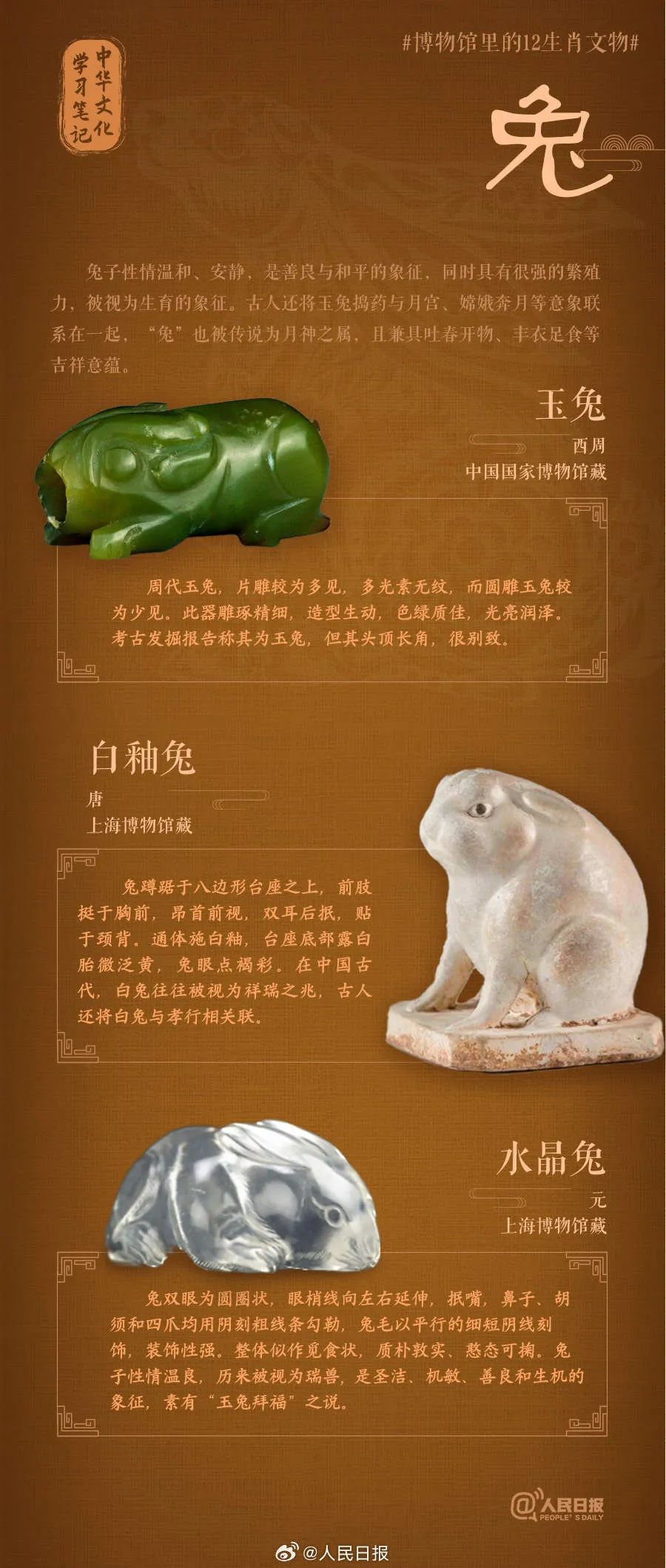

日本文化にも、招き猫や獅子以外に数多くの福を象徴する動物が存在します。たとえば、「うさぎ」は豊穣と繁栄の象徴とされています。特に、農業の神として知られる「大国主神」に仕える存在として、うさぎは日本の神話にも登場します。特に春の訪れを告げる動物として親しまれており、多くのアートやデザインに描かれることが多いです。

「亀」もまた長寿や幸運のシンボルとされ、特に古い時代から大切にされています。亀に乗った神様の姿や亀の絵は、日本の非常に古い文化の一部であり、現代でも家族や親しい友人へのプレゼントとして人気があります。亀の象徴は「長寿」を願う気持ちを込めて使用され、多くの場所で目にすることができるでしょう。

さらに、「鶴」も幸せと長寿の象徴として、結婚式や誕生祝いなどの際に良く用いられます。鶴の折り紙は、日本の伝統的な美術の一部であり、福をもたらす象徴として広く認識されています。これらの動物たちは、日本文化において、豊かな象徴体系を形成し、日常生活に浸透しています。

中日文化の比較

龍と獅子の文化的違い

龍と獅子は、それぞれの文化における象徴として非常に強い存在ですが、その役割や意味は大きく異なります。中国の龍は、力や権力の象徴として位置づけられ、宗教や国家のシンボルともなっています。一方、日本の獅子は、守護や吉兆をもたらす存在として、祝祭や行事に深く根付いています。これにより、両者は文化的意義の違いを強く持つこととなります。

龍は天上の存在であり、水や風を操る力を持つ神秘的な存在として描かれますが、獅子は実在する動物に基づき、身近で親しみのある象徴となっています。このような違いは、それぞれの文化における自然観や価値観の違いを反映しています。どちらも非常に象徴的な存在ですが、持つ意味合いは文化によって異なっています。

また、龍は流れるような優雅さを持つ一方で、獅子は力強さと勇敢さを持つ存在として描かれます。これにより、文化的なアイデンティティや世界観を語る上で、それぞれの象徴は重要な役割を果たしています。

鳳凰と招き猫の類似点と相違点

鳳凰と招き猫は、両方とも「福」や「幸運」を象徴する動物ですが、その表現や意義は大きく異なります。鳳凰は中国文化において、女性的な美しさや調和の象徴として位置づけられる一方、招き猫は日本文化において、商業的成功や富を招く存在として受け入れられています。鳳凰は神聖な存在であり、一種の神話的な動物として捉えられますが、招き猫は日常生活に密接に結びついた存在として親しまれています。

また、鳳凰は特に王室や貴族に関連する存在ですが、招き猫は一般庶民の生活の中に広く浸透しました。招き猫の色やデザインは多様性があり、個々の人々の願いに応じて変化することが特徴です。一方、鳳凰はその伝統的な美しさと形が保たれ続けており、意義やイメージの変化は少ないと言えます。

このように、両者はその文化的流れや象徴の意味において異なる側面を持ちながらも、それぞれ独自の魅力を示しています。特に両国について理解する際には、このような違いを把握することが重要です。

動物の象徴における共通点と相違点

中日両国の福を象徴する動物には、共通するテーマが多く見られます。どちらの文化においても、幸運や繁栄を願うために様々な動物たちが用いられ、それぞれが特定の意味を持っています。たとえば、日本の亀と中国の亀は、両国共通の「長寿」の象徴として広く親しまれています。また、鶴も両文化において長生きや幸福を表す存在として同様の役割を果たしています。

ただし、その背景や象徴する内容には相違点もあります。たとえば、亀は日本では古代からの伝説や神話に基づき、人々の生活に密接に関連づけられていますが、中国ではより宗教的かつ哲学的な側面が強調されることが多いです。この点が、両文化の動物象徴がどのように異なる形で発展してきたかを示しています。

共通点や相違点を理解することで、両国の文化をより深く学ぶことができるため、福を象徴する動物たちについての比較は非常に意義深いものとなります。これにより、私たちは異なる文化的背景を持ちながらも、共通の願いや希望を持つことができることに気づくことができるのです。

福を象徴する動物たちの現代における影響

現代のアートやデザインへの影響

福を象徴する動物たちは、現代のアートやデザインにおいても多くの影響を与えています。特に、招き猫や獅子、龙などのモチーフが取り入れられたデザインは、日本や中国のアーティストによって多くの作品に表れています。一例として、現代アートのコラボレーションが挙げられます。招き猫のスタイルを取り入れた作品が展覧会やストリートアートとして登場し、福や繁栄をテーマにしたエキシビションが行われることが多くなっています。

また、福を象徴する動物たちをフィーチャーしたインテリアデザインやファッションも人気を集めています。例えば、招き猫をモチーフにしたクッションやアクセサリーは、特に若者の間で好まれており、日常生活に楽しいアクセントを加えるアイテムとして重宝されています。これにより、動物たちの文化的意味合いが現代的なスタイルに融合し、新たな価値を生み出しています。

さらに、アートの領域だけでなく、企業のロゴやキャンペーンにも福を象徴する動物が使用されています。特にアジアの企業は、招き猫や亀を用いたデザインを通じて、顧客に対して福をもたらすというメッセージを強調することが多いです。このように、現代のデザインにおいて、福を象徴する動物たちは重要な役割を担っているのです。

観光業における福の動物たち

福を象徴する動物たちは観光業においても大きな影響を与えています。特に日本の観光地では、招き猫や獅子など、地域の伝統文化を反映したイベントや祭りが開催され、多くの観光客を惹きつけています。例えば、京都の新年を祝う祭りでは、獅子舞が行われ、訪れた人々に福をもたらすことを目指します。このような伝統的なイベントは、観光業にとって重要な魅力となっています。

中国もまた、龍が登場するイベントやパレードが観光資源として活用されています。春節を祝う際には、街中での龍の舞や花火が行われ、多くの観光客が訪れます。これにより、文化的な体験を通じて、来訪者は中国の伝統を理解し、楽しむことができます。

観光業界では、福を象徴する動物たちを取り入れた商品や体験ツアーが展開されており、地域の特色をアピールする手段となっています。このような取り組みによって、福を象徴する動物たちは、単なる文化的シンボルとしてではなく、経済的な価値を持つ存在としても位置づけられています。

海外における中日文化の交流

福を象徴する動物たちは、国境を超えて中日文化の交流を促進する重要な役割を果たしています。特に、招き猫は日本を代表するシンボルとして、海外でも高い人気を誇ります。多くの国で招き猫が流通し、そのデザインや意味が改良され、新たな文化的アイコンとして定着しています。これにより、文化の架け橋が形成され、異なる国々の人々が日本の文化や価値観に触れる機会が増えています。

例えば、アメリカやヨーロッパでは、招き猫をテーマにしたカフェや雑貨店が登場し、日本の文化を楽しむ場として人気を集めています。これにより、人々は食事やショッピングを通じて、日本の伝統文化を身近に感じることができ、文化交流が促進されるのです。

同様に、中国の龍や鳳凰も海外において重要な文化的シンボルとして広まりを見せています。特に、中国系の祭りやイベントでは、龍の舞が披露され、コミュニティの結束を強化する要素として機能しています。ここでの交流は、文化のグローバル化を促進し、異なる生活文化の理解を深める助けとなります。

おわりに

本稿では、中国と日本における福を象徴する動物たちの文化的背景や象徴の意味について詳しく比較しました。龍や鳳凰という強大な存在から、招き猫や獅子といった親しみやすい存在まで、両国の文化には多様なシンボルが存在することがわかりました。これにより、両国の文化的アイデンティティがどのように形成されているのか、またその影響が現代に至るまでどのように継承されてきたのかが明らかになりました。

福を象徴する動物たちが、現代社会においてどのように影響を与え、また文化を形成するのかについても考察しました。特に観光業やアート、デザインにおいて、これらの動物たちが持つ価値は、新たな形で現れ続けています。これにより、未来に向けても、福を象徴する動物たちの存在は私たちの生活や文化に深く関わっていくことが期待されます。

今後、この研究を通じて中日文化間のさらなる交流や理解が進むことを願っています。福を象徴する動物たちの研究は、両国の文化の相互理解を深めるための重要な道筋となることでしょう。文化の多様性を認識し、異なる価値観を受け入れながら、福をもたらす動物たちを通じて、未来の発展に寄与することができると思います。