中国の文化は多様で奥深いものがありますが、その中でも特に「生死観」は家庭や社会に多大な影響を与えてきました。本記事では、中国の民間伝承や物語を通じて、どのように生死に対する観念が家庭に影響を及ぼしているのかを探ります。古き良き時代から現代に至るまで、あるいは地域ごとの多様性を反映しながら、私たちの生活にどのように根付いているのかを詳しく見ていきましょう。

1. 中国の民間伝承と物語

1.1 民間伝承の定義

民間伝承とは、地域社会の人々によって語り継がれてきた伝統的な物語や習俗のことを指します。これには神話や伝説、物語だけでなく、口承文学や民謡、祭りなども含まれます。特に、これらの伝承は口伝えによって広がるため、各地域ごとに異なるバリエーションが存在します。たとえば、ある地方の民間伝承では特定の神様が重要視されている一方で、別の地方ではまったく異なる神様が信仰されています。

民間伝承は文化を形成する上で不可欠な要素であり、地域ごとの価値観や信念が反映されています。例えば、子供たちに教えられる昔話には倫理や道徳が含まれており、子供たちが成長する過程でそれらの価値観を自然に吸収することができます。そのため、民間伝承は単なる物語にとどまらず、地域社会のアイデンティティや文化伝承の一部ともいえます。

1.2 中国の主要な民間伝承の例

中国には数え切れないほどの民間伝承がありますが、その中でも「白蛇伝説」や「牛郎織女」の物語は非常に有名です。「白蛇伝説」は、白い蛇の妖怪が人間の女性に化けて恋愛を繰り広げる話であり、愛と犠牲のテーマが強調されています。この物語は世代を超えて語り継がれ、映画や演劇などの形でさまざまにアレンジされています。

「牛郎織女」の伝説は、天の川を挟んで離れ離れになった二人の恋人の物語で、毎年の七夕の日に再会することができるとされています。この伝説もまた、愛と別れを通じて生死観を表現している一例です。これらの物語は、中国人の生死観や儀式、家庭における人間関係の形成に大きな影響を与えています。

1.3 物語が民間伝承に与える影響

物語は民間伝承の中核を成しており、聞き手に深い感銘を与えます。物語の中に含まれる教訓や価値観は、世代を超えて地域社会のメンバーに影響を与え続けます。例えば、物語に登場する英雄や神々は、道徳的な模範として地域住民の行動に影響を与え、その結果、地域の生死観や家庭の価値観に変化をもたらします。

また、物語を通じて伝えられる生死に対する観念は、しばしば家庭内での儀式や習慣に組み込まれ、実際の生活に反映されます。たとえば、ある家庭では先祖を敬うために特定の祭りを行うことで、故人への感謝の念を表現することがあります。こうした儀式は、家族の絆を深め、新たな世代に生死観を受け継ぐ手段ともなっています。

2. 民間伝承に見る生死観

2.1 生死観の歴史的背景

中国の生死観は、古代から受け継がれてきた哲学や宗教の影響を強く受けています。儒教や道教、仏教などの思想は、死後の世界や生きる意味についての多様な考え方を提供してきました。たとえば、儒教では、先祖を大切にすることが強調され、家族の絆を重視する価値観が形成されました。一方、道教では、自然との調和や永遠の命といったコンセプトが重要視され、死を恐れるのではなく、受け入れることが奨励されています。

また、仏教の影響も大きく、生死を輪廻の一環として捉える観念が広まっています。このように、歴史的な背景を持ちつつも、それぞれの地域や家庭で独自の生死観が形成されているのは、中国文化の特徴の一つです。地域ごとの文化的背景や宗教的信念が、家庭内での生死観に影響を与える要因となっています。

2.2 民間伝承における生と死の象徴

民間伝承には、生と死に関するさまざまな象徴が含まれています。たとえば、桜の花は日本では特に「儚さ」を象徴しますが、中国の文化においても、花は生命の美しさや刹那的な瞬間を表現しています。また、特定の動物や自然現象(たとえば山や川)も生と死の象徴として扱われることがあります。これらの象徴は、物語や伝承を通じて人々の心に残り、生活の中で意識されることになります。

具体的には、特定の祭りで行われる儀式において、死者を悼むための象徴として特別な供物が捧げられます。これは、死を受け入れると同時に、先祖への感謝の念を表現する行為です。こうした儀式を通じて、生と死の概念がより具体的に理解され、家庭の中で次世代へと受け継がれていきます。

2.3 生死観の地域差

中国は広大で、多様な文化を持つ国であるため、生死観にも明確な地域差があります。たとえば、南方地域では、死者の霊を敬うための祭りや儀式が豊富に存在しますが、北方地域では生前の社会的地位や業績に重きを置く傾向があります。このような地域差は、歴史や経済、気候条件などの影響を受けており、地域によって生死観が変化する要因となっています。

また、地方ごとに異なる祭りや風習が存在し、それぞれが独特な生死観を形成しています。たとえば、四季ごとに行われる祭りでは、亡くなった人々を慰めるための儀式が行われ、地域社会の一体感を高める役割を果たしています。このように、生死観は地域の文化や伝統を反映し、その土地に住む人々の生き方を形作る重要な要素となっています。

3. 家庭における生死観の受け継ぎ

3.1 世代間の影響

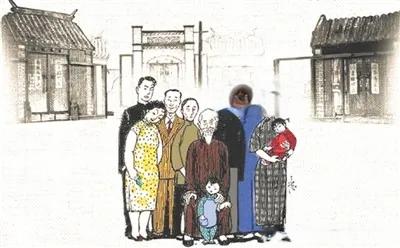

家庭における生死観は、世代間で受け継がれる重要な側面です。親から子へ、また祖父母から孫へと、家庭の価値観や信念が伝えられる過程で、最近の変化も顕著です。特に、祖父母が亡くなると、子供たちはその影響を深く受け止め、故人の存在を尊重するようになります。この体験は、子供たちにとって生死についての理解を深める契機となります。

世代間の繋がりは、家庭が行う儀式や行事を通じて強化されます。たとえば、祖先を祭るための祭りや定期的な法要は、家族全体で行われるため、子供たちは自らのルーツや生死観について自然に学ぶことができます。このような体験は、家族の絆を強め、代々受け継がれる生死観を形成するのに重要な役割を果たします。

3.2 家庭儀式と生死観

家庭内で行われる儀式は、生死観を具体的に示す重要な要素です。例えば、お盆や清明節(清明節)などの行事は、先祖を敬うための特別な時期であり、この期間に行われる儀式や供物は、生死観の具体例と言えます。これらの行事は、故人を偲び、家族が一緒に集まる貴重な機会でもあります。

また、家庭内での喪にふす際には、特定の規則や手続きを守ることが求められます。たとえば、服装や食事制限、特定の期間に行う儀式など、これらはすべて生死に対する意識を表現しています。家族が共にこのような儀式を行うことで、喪失の悲しみを共有し、感情的なサポートを提供することができます。

3.3 生死観が持つ教育的側面

生死観は、教育的な視点でも大いに役立ちます。家庭内で生死に関する話題を扱うことで、子供たちは早い段階から人生の不確実性や儚さについて学ぶことができます。これは、彼らが将来直面するであろう悲しい出来事に対する準備となります。また、生死についての理解は、共感能力の育成にも寄与します。

学校においても、生死観に関連する教育が行われることがあります。文学作品や歴史の授業を通じて、生死観について考えるきっかけが与えられ、子供たちは多角的にこのテーマを理解することができます。これは、家庭での教育と合わせて、より深い洞察を促進します。

4. 現代中国における生死観の変化

4.1 伝統と現代の融合

現代中国では、伝統的な生死観と現代的な価値観が複雑に絡み合っています。都市化が進む中で、若者たちは伝統的な価値観と新しい考え方の狭間で揺れ動くことが多くなりました。例えば、都市部では先祖を敬う儀式が希薄になりつつある一方、SNSなどの媒体を通じて新たな方式で故人を偲ぶ動きも見られます。

現代においては、物質的な成功や個人の自由が重視されることが多く、伝統的な生死観が薄れる傾向もあります。しかし、それに抗う形で、伝統的儀式の重要性を再確認する動きも見受けられ、若者たちの中では伝統的価値観の再評価が進んでいる部分もあります。このような対比は、現代社会における生死観の未来を考える上では重要となるでしょう。

4.2 社会的変化が生死観に与える影響

最近の社会的変化は、生死観に大きな影響を与えています。経済発展や都市化に伴い、人々の価値観や生活スタイルは大きく変わりました。特に、核家族化が進む中で、祖先との関係が薄れることに対する不安感も生まれています。それにより、逆に伝統的な生死観を重視する人々も増加しています。

また、祖先崇拝や故人を偲ぶための儀式が単なる文化的な慣習としてだけでなく、自身の存在意義やアイデンティティを見つめ直す機会ともなり、世代を超えた理解と共感を生む場にもなっています。これにより、家族の絆や地域社会のつながりが再評価される様子が伺えます。

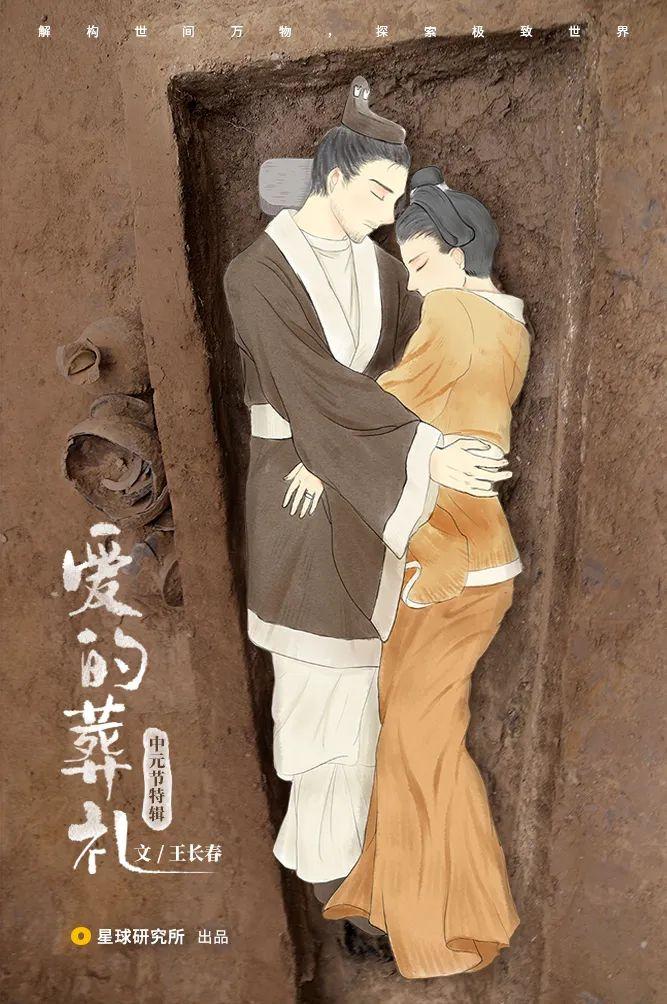

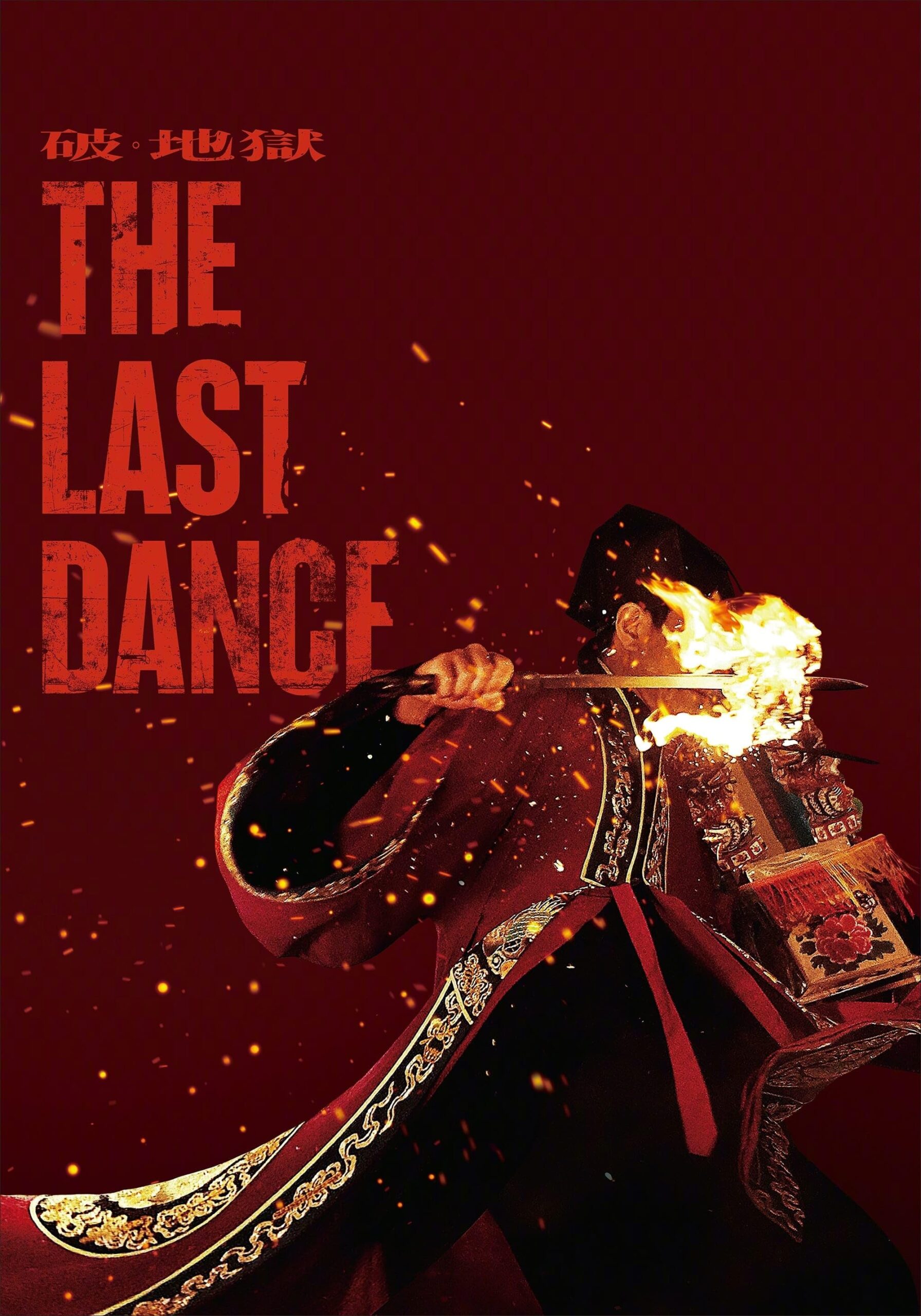

4.3 メディアと生死観の新たな表現

現代のメディア(映画や小説、音楽など)は、生死観を新たな形で表現しています。例えば、映画では生死に関わるテーマが頻繁に扱われ、視聴者に考えさせるきっかけを提供しています。また、SNSでは故人を追悼するための特別なページが作成され、多くの人々が参加することで、生死に対する集団の意識が高まっています。

このように、メディアを通じて広がる生死観は、家庭だけでなく社会全体に拡がりつつあります。特に、若い世代はこれらの媒体を通じて生死に対する新たな理解を深め、家族内部での会話や儀式にも新しい視点を持ち込むことが期待されます。

5. 生死観が家庭に及ぼす具体的影響

5.1 家族関係の構築

生死観は、家族関係を形作る上で重要です。特に、喪失や悲しみを共有することは、家族の絆を深める契機となります。例えば、祖父母が亡くなった際に、家族全員が集まり共に悲しむプロセスは、感情的な支えを提供し、家族の結束を強化します。このような経験は、子供たちが生死について理解を深める助けにもなります。

また、生死観を共有することで、家族内での価値観の統一が図られることもあります。例えば、葬儀の際にどのように故人を偲ぶかを一緒に考える過程で、家族間の意見交換やコミュニケーションが促進されます。このような行為が、家族内の信頼や理解を深め、良好な関係を築く基盤となります。

5.2 喪失と悲しみの体験

生死観が家庭に及ぼすもう一つの具体的影響は、喪失と悲しみの経験です。この体験は、家族全体に影響を及ぼし、特に子供たちにとっては、人生における大きな教訓となることがあります。喪失を受け入れる過程を共に行うことで、家族は一つになり、より強い絆を形成することができます。

喪失の際には、悲しみを表現することが重要です。家族が一緒に故人を偲ぶことで、感情を共有し、個々の悲しみが和らぐこともあります。こうしたプロセスは、子供たちにとって、生死についての理解を深めるだけでなく、他者に対する思いやりや共感を育む機会にもなります。

5.3 生死観が形成する価値観と文化的アイデンティティ

生死観は家庭の価値観や文化的アイデンティティを形成する要素でもあります。生まれた文化や伝承を通じて受け継がれる生死観は、その家庭独自の価値観を示し、家族のアイデンティティを確立する手助けとなります。たとえば、特定の祭りや儀式を家族全体で行うことは、文化的なアイデンティティを強化し、共通の価値観を育てます。

また、生死観に基づく価値観は、子供たちが社会に出たときの行動にも影響を与えます。家庭で育まれた倫理観や道徳観が、社会での人間関係や判断において重要な指針となるからです。このように、生死観は単なる個人的な過程にとどまらず、家族全体の価値観、ひいては社会の文化的な基盤を形成するのです。

まとめ

生死に対する観念は、中国の民間伝承や物語を通じて家庭に深く根付いています。この観念は世代を超えて受け継がれ、家庭内での絆や価値観の形成に大いに寄与しています。現代の変化にもかかわらず、伝統的な生死観は依然として重要な役割を果たしており、家庭のアイデンティティを形成する要素となっています。将来的には、伝統と現代的価値観が融合し、新しい形の生死観が生まれてくることが期待されます。