仏教は、中国の思想や文化に大きな影響を与えてきました。インドで生まれたこの宗教が、中国に伝来してからの歴史には多くのドラマがあり、さまざまな宗派が形成され、地域社会に根付いていった過程は実に興味深いものです。本記事では、中国における仏教の発展と宗派の形成について、各時代の背景や重要な出来事を詳しく解説していきます。

1. 仏教の中国への伝来

1.1. 史的背景

仏教が中国に伝来した背景には、広大なシルクロードが大きな役割を果たしました。この交易路は、文化や商品だけでなく、思想や宗教をも相互に交流させる経路となりました。紀元前2世紀頃、漢の時代には、インドからの僧侶たちが漢の領域に渡り、仏教の教えを広め始めました。特に、初代の僧侶であるカシャンカが訪れたことが記録に残っています。彼は、洛陽の都で教えを広め、初めて仏教の寺院が建設されました。これが、後の中国仏教の基盤となる事例の一つです。

また、当時の中国は儒教や道教が強い影響力を持っていましたが、仏教の教えはそれとは異なる視点を提供しました。この相対的な新しさが、当時の知識人や一般市民の興味を引き、次第に仏教が広まる環境が整ったのです。

1.2. 主要な経典の翻訳

仏教が中国で定着するためには、その教えを漢字に翻訳することが重要でした。最も著名な翻訳者の一人は、クマラジーバです。彼は、サンスクリット語の経典を流暢な漢語に翻訳し、多くの弟子と共に「般若経」や「法華経」などの重要な経典を翻訳しました。彼の翻訳は、内容の正確さだけでなく、文体の美しさでも知られ、後の中国の仏教思想に多大な影響を与えました。

そのほかにも、ユーシクや法顕など多くの僧侶が中国における経典の翻訳に貢献しました。これにより、仏教の考え方や智慧が一般の人々に広まり、直接的な教えが人々の生活に浸透していきました。

1.3. 最初の仏教徒とその活動

初期の仏教徒たちは、中国の各地で積極的な布教活動を展開しました。彼らは寺院を建設し、教化活動を行い、多くの信者を獲得しました。特に、漢の明帝の時代には、王朝が仏教を支持することで、多くの人々が仏教に入信しました。この時期、仏教徒たちの活動は、地域社会の安定をもたらし、戦争や飢饉といった困難な時期に人々を慰める役割を果たしました。

また、初期の仏教徒たちは、道教や儒教との共存に努めたことも特筆すべき点です。仏教の教えは、中国独自の思想や価値観とも融合し、共通の理念を見出すことで、相互理解を深めました。このような背景の中で、仏教は徐々に中国社会に根付いていきました。

2. 早期仏教の発展

2.1. 魏晋南北朝時代の仏教

魏晋南北朝時代(220-580年)は、中国歴史の中で非常に重要な時期であり、仏教の発展には欠かせない背景があります。この時期、政治的不安定が続いていたため、多くの人々は安定を求めて仏教に帰依しました。特に、北方の騎馬民族が台頭する中で、仏教は彼らにも受け入れられるようになり、異文化交流が促進されました。

この時期には、仏教の教義がより深く探求され、多方位から哲学的な議論が行われました。特に、道教や儒教との対話が進み、仏教思想が中国特有の形に変化していきました。この文化的交流は、後に発展する禅宗や他の宗派形成に大いに影響を与えました。

2.2. 文化交流と仏教の広がり

魏晋南北朝時代には、さまざまな文化が交差し、仏教もその影響を受けながら発展しました。特に、僧侶たちは南北を行き来しながら教えを広め、各地の特殊な文化と融合しました。こうした動きは、仏教の「座禅」や「瞑想」の実践に決定的な影響を与えることとなります。

また、この時期には仏教の信仰形態も多様化し、特に地方において、集落に根付いた形での信仰が形成されました。これにより、仏教は単なる宗教の枠を超えて、地域社会の風習や風土に溶け込むことに成功しました。

2.3. 政治と宗教の関係

この時期の重要な要素として、政治と宗教の関係性が挙げられます。仏教は皇帝や貴族たちによって支援されることが多く、この支持を受けて多くの寺院が建立されました。逆に、仏教が国家のシンボルとして利用されることもありました。例えば、北魏の政権下では、仏教が国教として位置付けられることになり、政治の基盤としての役割を果たしました。

しかし、政治的な動乱が続くなかで、時折仏教に対する弾圧も行われました。特に、北周の時代には、仏教僧侶たちが迫害を受け、寺院が閉鎖される事例もありました。こうした辛酸の歴史は、仏教徒たちの忍耐や信仰をより強固なものにしたとも言えます。

3. 仏教宗派の形成

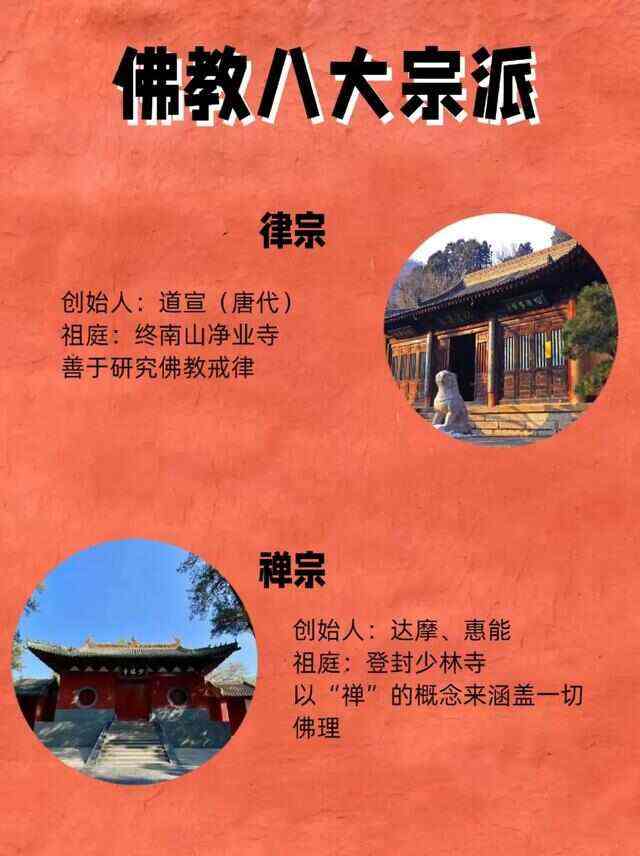

3.1. 禅宗の成立とその影響

禅宗は、中国の仏教の中で特にユニークで独自性のある宗派として知られています。その起源は、6世紀ごろに遡り、インドのダルマ(法)を基にしながら、後に中国文化と融合していきました。禅宗は、思考を超越した直観的な悟りを重視し、従来の経典や儀式にとらわれない、実践的な修行法を重んじました。

その独特なアプローチは、多くの信者を惹きつけました。特に、日常生活の中での禅の実践が強調され、普通の人々にも理解しやすい形での教えが展開されました。これにより、禅宗は都市部だけでなく、農村部にも広がっていきました。方丈や禅僧たちの教説は、江南地方で特に人気を博し、時代を超えて影響を及ぼしました。

3.2. 法相宗と華厳宗の発展

法相宗や華厳宗も、仏教における重要な宗派の一つです。法相宗は、主に仏教の真理を論理的に探求し、哲学的な基盤を築こうとした宗派であり、具体的には、心の識別を通じて悟りへの道を探求しました。この宗派の教えは、多くの学問との両立を可能にし、仏教が中国の学問文化と融合する糸口となりました。

反対に華厳宗は、宇宙の相互依存性や、個別の存在が全体と調和することを重視する宗派です。その教えは非常に美しく、詩的であり、多くの芸術家や哲学者に影響を与えました。特に「華厳経」の影響は大きく、中国文化全般に充実した精神的な視覚をもたらしました。

3.3. その他の宗派の形成過程

さらに、当時の中国ではさまざまな宗派が形成されました。例えば、天台宗は、教義の整理や哲学的な体系化を重視し、多くの信者を獲得しました。特に、この宗派は「法華経」を重視し、その教えを通して仏教を広める役割を果たしました。

また、浄土宗も重要です。これは、阿弥陀仏の力を信じ、彼の浄土に生まれ変わることを目的とした宗派です。特に、大衆の間での人気が高く、単純な信仰が人々に安心感を提供しました。浄土宗の教えは、修行が難しいと感じる人々にとって、非常に受け入れやすいものでした。

4. 仏教と中国文化の相互影響

4.1. 文学と哲学への影響

中国の文学や哲学には、仏教の影響が色濃く表れています。特に、唐代の詩人たちは、仏教的な思想を取り入れた作品を数多く残しました。例えば、杜甫や白居易の詩には、仏教的なテーマが見受けられ、自然の美しさや人間の苦悩を通して、悟りの境地に至ろうとする意識が感じられます。

また、哲学的な観点からも、仏教は儒教や道教と対話しながら、新たな思想を生み出しました。「無」や「空」といった概念は、特に東アジアの哲学において重要な役割を果たし、多くの思想家に影響を与えました。これにより、単なる信仰の枠を超えた智慧として、仏教の教えが位置付けられました。

4.2. 芸術と建築における仏教の役割

仏教は、中国の芸術や建築にも深い影響を与えてきました。仏教徒たちは、寺院や仏塔を建築し、その美しさを追求しました。大雁塔や少林寺などの有名な寺院は、今なお多くの観光客や信者を惹きつけています。これらの建築物は、仏教の教義を反映するだけでなく、その地域の文化的背景や歴史を映し出す重要な存在です。

また、仏教美術も非常に重要な要素です。仏像や壁画、石窟寺院の彫刻などは、その時代の文化や技術を示す貴重な宝物です。敦煌石窟に見られる壁画は、当時の人々の信仰心を表現する素晴らしいアートであり、今でも多くの人々を魅了しています。

4.3. 民間信仰との融合

中国の仏教は、民間信仰と融合する過程を経験しました。地域ごとに独自の信仰が存在し、それが仏教の教えと結びついていくことは珍しいことではありません。特に、地元の神々や先祖信仰との結びつきが強く、これにより仏教はより一層根付いていきました。

例えば、都市部では仏教の寺院が立地していますが、同時に地元の神々を祭る祭りも盛大に行われています。このような風景は、仏教が単独の宗教ではなく、地域社会の一部として機能していることを示しています。このように、仏教は中国の習俗や風習を尊重しながら、発展してきたのです。

5. 近現代における仏教の変遷

5.1. 清朝末期と民国時代の仏教

清朝末期から民国時代にかけて、中国は大きな変革の時期を迎えました。この時期、多くの知識人や若者が西洋の思想に影響を受け、仏教も再評価されました。しかし、同時に儒教や道教との葛藤が生じ、仏教の位置づけが不安定になりました。

当時、多くの僧侶が寺院を離れ、西洋の学問や技術を学ぶようになりました。新しい思想や価値観が流入する中で、伝統的な仏教の教えを守りながらも、変化に対応しようとする動きが見られました。特に、仏教を活かした社会改革のための運動が始まりました。

5.2. 社会主義時代における仏教

社会主義時代に突入すると、仏教は一層厳しい状況に直面しました。文化大革命(1966-1976年)によって多くの寺院が閉鎖され、僧侶たちは迫害を受けました。この時期、仏教という宗教自体が否定され、伝統的な価値観が崩壊する危機に陥りました。

しかし、その中でも仏教の信者たちは、生き残りをかけて教えを守り抜きました。多くの信者は、秘密裏に信仰を続け、伝統的な教えを次世代に受け継ごうとしました。これにより、仏教は耐久性を示し、文化大革命後の復興へとつながる基盤を形成しました。

5.3. 現代中国における仏教の復興

1980年代から1990年代にかけて、中国の経済改革が進み、仏教も次第に復興へと向かいました。この時期、多くの寺院が再建され、新たな信者が増えていきました。ズーハオ寺や大雁塔などの有名な寺院は、観光名所としても訪れる人が増加しています。

また、現代では、仏教が国際的な交流を通じて、新しい形で発展しています。海外では、中国仏教の教えが様々な国で受け入れられ、多文化共生の一環として尊重されるようになりました。このように、近現代の仏教は、経済と文化の変革を通じて新たな展開を迎えています。

6. 中国仏教の未来展望

6.1. 若者と仏教

現代において、若者の仏教への関心が高まっています。特に、ストレス社会における心の安定を求める中で、禅の教えが注目を集めています。スマートフォンやSNSを通じて、短時間で仏教の教えに触れることができる環境が整いつつあり、これが若者の興味を引いています。

また、近年では、アプリやオンライン講座を通じて、若者向けの仏教講座が開催されるようになりました。これにより、伝統的な仏教を軽やかに学ぶ機会が増えています。こうした動きは、未来の仏教の発展において、重要な鍵となるでしょう。

6.2. 海外への普及と国際交流

中国仏教の国際的な広がりも無視できません。外国人観光客が中国の寺院を訪れ、中国仏教の教えに触れることで、相互交流が進んでいます。また、多くの中国僧侶が海外で教えを広め、国際的な仏教コミュニティが形成されつつあります。特に、アメリカやヨーロッパでは、仏教が平和や癒しを求める人々に支持されています。

このような国際的な交流は、文化的な理解を深め、異文化間の橋渡しとなる重要な役割を果たしています。また、海外での活動を通じて、中国仏教が持つ独自の視点や考え方を発信する機会が増え、世界における位置づけを確立しています。

6.3. グローバル化と仏教の役割

グローバルな問題が増加する中で、仏教の教えがどのように役立つかが問われています。環境問題や社会的不平等、心理的ストレスといった課題に対して、仏教が提供する智慧や倫理観は、現代においても重要な指針となるでしょう。

また、コレクティブな意識や共感を重視する仏教の考え方は、人々が直面するさまざまな問題を解決する手助けとなります。例えば、禅の教えは、ストレス管理やメンタルヘルスの分野でのアプローチとして注目されています。このように、仏教は未来においても、社会や文化と共存しながら、新たな役割を果たしていくことでしょう。

終わりに

以上、中国における仏教の発展と宗派の形成について掘り下げました。古代から現代に至るまで、仏教は中国社会に多大な影響を与え、数多くの人々の心の支えとなってきました。仏教徒たちの努力や、宗教と文化の融合は、今後も新しい展開を見せることでしょう。中国仏教の未来には、さらなる発展と新しい可能性が広がっていることを期待したいと思います。