水墨画と現代アートは、一見すると非常に分かれた二つの世界のように思えますが、実は深いつながりを持っています。この伝統的な中国の芸術形式は、何世紀にもわたって発展し続けており、その影響は日本、韓国、さらには西洋のアートにまで及んでいます。現代アートのシーンにおいても、水墨画は新たな解釈や技法の革新を通じて、再び息を吹き込まれています。この文章では、水墨画の歴史から始まり、その影響、現代アートにおける再解釈、さらには水墨画が現代社会においてどのように位置づけられているのかを探っていきたいと思います。

1. 水墨画の歴史

1.1 水墨画の起源

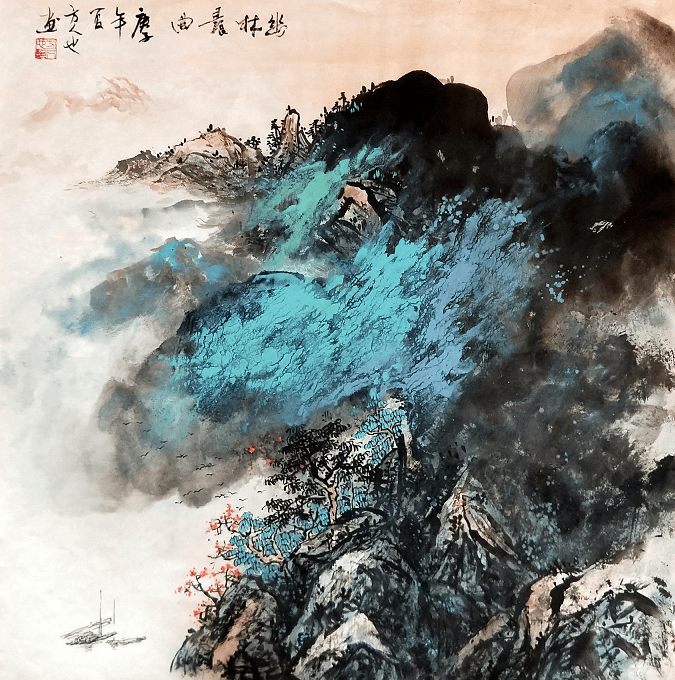

水墨画は、中国の漢代(紀元前206年 – 紀元後220年)にその起源を持つとされています。この時代には、まず墨を用いた単純な作品が登場し、主に詩と一緒に作られることが多かったのですが、やがて技法とスタイルが発展していきます。特に唐代の盛時には、乾燥した郊外の風景を描くことが好まれ、これが後の水墨画の基礎となりました。この時期に水墨画は、「山水画」と「花鳥画」という2つの主要なスタイルに分かれることとなります。

水墨画の技法は、墨の濃淡や水の量により様々な表現を可能にします。例えば、筆使いの微妙な違いが、木々の葉や山の陰影に変わっていく様子は、まさに水墨画の醍醐味です。さらに、墨の滲みや濃淡を駆使することで、静けさや動きをそれぞれ表現することができます。言い換えれば、水墨画は自然を感じさせるだけでなく、その奥深い哲学や感情をも描き出す芸術なのです。

1.2 主要な技法とスタイル

水墨画の技法は多岐にわたりますが、特に「点」「線」「面」という基本的な要素が重要です。点は水滴のように、線は流れるように、面は大地のように、様々な普遍的な形を形成します。代表的な技法としては、「接点法」や「乾筆法」があります。接点法では、Brushを浮かせて点を打つことで、繊細な表現が生まれます。乾筆法は、墨が乾いている状態で描くため、力強さのある線が得られるのが特徴です。こうした技法は、作家の個性や感情を色濃く反映することができるため、各アーティストのスタイルを形成する重要な要素となっています。

また、水墨画には「写意」と「写実」の2つのアプローチがあります。写意は、形や色を忠実に再現するのではなく、感情や雰囲気を重視して描くため、詩的な表現が求められます。一方、写実は、対象物を忠実に描写することを目的とし、特に写実的な描写が重要視されることもあります。水墨画家は、これらの技法やアプローチを自由に使いこなしながら、自らの独自の世界を築いていったのです。

1.3 歴史的な重要性

水墨画はただの装飾美術ではなく、中国の哲学や文学、文化の象徴とも言えるべき重要な要素です。例えば、禅の思想が水墨画に大きな影響を与えており、無心で描くことが表現として求められます。禅の教えが水墨画に取り入れられることで、その作品に深い意味が付与されるのです。このように、水墨画は中国の文化体系全体を反映した存在であり、歴史的にも重要な役割を果たしています。

また、水墨画は、社会の変化や価値観の変遷を表すバロメーターともなっています。例えば、清朝時代になると、官僚や富裕層による収集熱が高まり、その結果、さまざまな流派が生まれます。これにより、絵画は一部の特権者のものとなり、一般市民のアートとの距離が広がる結果となりました。それでもなお、水墨画はその美しさと表現の自由から、多くの人々に親しまれ続けてきたのです。

2. 水墨画の影響を受けた他国の芸術

2.1 日本の水墨画

日本において、水墨画は「水墨画」(スイボクガ)として受け継がれ、独自の発展を遂げてきました。特に15世紀から16世紀にかけて、禅僧たちが中国の水墨画を基にして独自のスタイルを築く「禅僧画」が台頭します。このスタイルは、単に技法を模倣するのではなく、日本の自然や文化をも取り入れたことで、より抽象的で詩的な表現に進化しました。例えば、雪舟等楊(せつしゅうとうよう)という画家は、中国の影響を受けつつも、日本の風土を描き出し、影響を与え続けました。

さらに、安土桃山時代になると、武士や大名たちが水墨画を趣味として楽しむようになり、ために専門の水墨画家も多数登場しました。この時期には、「筑波山」や「富士山」など、特に日本的な景観が描かれ、「日本的風景画」としての発展を遂げていきます。

2.2 韓国の水墨画

韓国でも水墨画は古くから存在し、「水墨画(수묵화)」として知られています。韓国の水墨画は、中国文化の影響を受けながらも、独自のテーマやスタイルを発展させました。特に朝鮮時代には、官僚や知識人たちが水墨画を愛好し、この時期の作品には自然が主題とされることが多く、韓国の美しい山々や田園風景が描かれました。

韓国の水墨画は、伝統的な技法に加え、自然と人間の調和を重視倫理的な観点からのアプローチを取ります。有名な作品の中には、風景画だけでなく、動物や花といったテーマもあり、それぞれの作品には背景に哲学的なメッセージが込められていることが多いのです。特に有名な画家、金正喜(キム・ジョンヒ)は、「国立博物館」での展示において水墨画の現代的な解釈を行い、広く注目を浴びました。

2.3 西洋のアートにおける水墨画の足跡

西洋のアートにおいても水墨画の影響は無視できません。特に20世紀初頭のアートmovment、特に印象派や抽象表現主義のアーティストたちが水墨画に触発されました。例えば、マーク・ロスコやジャクソン・ポロックといったアーティストは、墨を用いた表現や、筆を使った自由な描写から得られる効果に注目しました。

また、アメリカの現代アートの中には、東洋思想や哲学を取り入れた作品も多く、特に水墨画の影響をもとにしたスタイルが見られます。たとえば、アンドリュー・ワイエスやロバート・ラウシェンバーグの作品では、アジアの影響が感じられる色使いや技法が見受けられます。実際、彼らの作品には墨の使用や、アジアの象徴的なテーマを取り入れることも少なくありません。

3. 現代アートにおける水墨画の再解釈

3.1 現代アーティストによる影響

現代アートにおいても、水墨画は新たな解釈を受けて進化を続けています。多くの現代アーティストが水墨画の技法を取り入れ、自らのスタイルに融合させています。例えば、中国出身のアーティスト、アイ・ウェイウェイは水墨画を現代社会の問題に結びつけた作品を制作し、作品を通じてメッセージを発信しています。彼の作品は、伝統的な技法と現代的なテーマを組み合わせ、「伝統への敬意」と「現代社会の批判」の二つを同時に描き出しています。

また、アメリカのアーティストであるキャリー・メイウェザーは、水墨画の流動的な特性を活かして、動きのあるインスタレーション作品を制作しています。彼女の作品は、見る者に新たな視点を提供し、墨で描かれたイメージを通じて、現代の視覚文化と対話を試みています。このように、現代アーティストたちは水墨画を単なる伝統技法ではなく、革新の要素として捉えているのです。

3.2 水墨画の素材と技法の革新

近年、水墨画の技法や素材も進化し続けています。例えば、水墨画に用いられる墨は、伝統的な材料だけでなく、環境に優しい合成インクや新しいテクスチャーを持つ紙に変更されることで、現代的なアプローチにも対応できるようになっています。これにより、より幅広い表現が可能になり、多様な作品が生まれる土壌が形成されています。

さらに、現代のアーティストたちは、アクリル絵具やデジタルメディアを駆使し、水墨画の技法を再解釈しています。その中で、例えば水によるにじみや濃淡をデジタル技術を使って模倣した作品も増え、多様性のある表現の場を広げています。これによって、アクリルや水彩が持つ自由な表現と水墨画の精緻さが融合され、新たなアートフォームが生まれているのです。

3.3 新しい表現形式とその意義

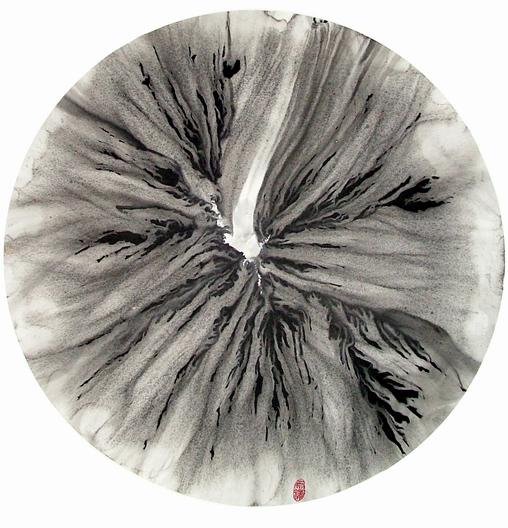

新しい表現形式を取る水墨画は、その在り方に関する新たな哲学をも生み出しています。現代アートの文脈で水墨画が持つ意味は、単なる視覚的な美しさにとどまらず、社会的・文化的なメッセージの発信源でもあります。アーティストたちは、水墨画の持つ「間(ま)」や「余白」という概念を利用し、観覧者の解釈を促すような作品を意図的に作り出しています。

例えば、アーティストの一人は水墨画の隙間を生かして、観覧者が自分自身を投影できるような作品を作成しています。これにより、作品と観覧者との間に新たな関係性が生まれ、より深い感情の交流が図られています。このように、現代アートのコンテクストの中で水墨画は、ただの伝統的表現でなく、新たな意味を持つアートとして再評価されています。

4. 水墨画と現代社会

4.1 水墨画のグローバル化

水墨画は、デジタル時代の到来とともに国際化が進んでいます。インターネットやSNSの普及により、世界各国のアーティストが水墨画という伝統技法を参照し、自分なりの解釈を加えられる場が広がっています。今や、日本、中国、韓国のアーティストに限らず、アフリカやヨーロッパのアーティストでも水墨画の要素を取り入れる事例が多くなりました。

この動きは、文化の交流を加速させ、アーティストたちの意識を国境を越えたものにしています。国際的なアートフェアや展覧会でも、水墨画を題材とした作品が多く展示され、様々な文化的バックグラウンドを持つアーティストが集まる中で、新たなアートの形が形成されています。このプロセスは、単なる技法の模倣にとどまらず、文化の相互理解を促進する役割も果たしています。

4.2 日本における水墨画の現状

日本における水墨画の現状は、伝統の保持と現代的な挑戦が交差する場となっています。伝統的な技法を学ぶ学校も増えていますが、同時に現代アートとの融合を試みる若手アーティストも多数起業しています。アートイベントや文化祭では、学生や新進気鋭のアーティストが独自の水墨画を発表する機会が増えており、それぞれが新しいスタイルやテーマを探求する姿が見られます。

また、日本の美術館やギャラリーでは、水墨画の展示が行われることが多く、特に現代アートとのコラボレーションも盛んです。これにより、観覧者は伝統を意識しながらも、現代的な視点で水墨画を楽しむことができます。このような試みは、若い世代のアーティストにとっても新しいインスピレーションの源となっており、次なる水墨画の可能性を探っているのです。

4.3 社会的メッセージとしての水墨画

水墨画は、近年では社会的なメッセージを伝える手段としても注目を浴びています。アーティストたちは、社会問題や環境問題、文化の変容をテーマにした作品を制作し、その中に水墨画独自の表現を盛り込んでいます。特に、アジア地域の環境問題に対する警鐘を鳴らす作品が増え、現代社会におけるアートの役割が再評価されています。

例えば、あるアーティストは、都市の騒音やストレス、環境の悪化を反映した水墨画を制作しています。これにより、観覧者は美しいだけでなく、深い意味を持つ作品に対峙し、思考を促されることが期待されます。このように、水墨画はただの鑑賞物にとどまらず、メッセージを持った作品としての価値が高まっています。

5. 今後の展望

5.1 水墨画とデジタルアートの融合

未来のアートシーンでは、水墨画とデジタルアートの融合が進むと予想されています。この傾向は今後さらに加速し、伝統的な手法にデジタル技術を取り入れた新形式の作品が増えていくでしょう。たとえば、デジタルペインティングソフトを使って、水墨画のテクスチャを再現したり、アニメーション技術を用いて墨の動きを表現したりすることが可能になります。これにより、観覧者は新しい視覚体験を享受し、アートの新たな楽しみ方を見つけることができるようになるでしょう。

また、デジタルアートの普及により、水墨画を実際に体験する機会も増えてきます。オンラインワークショップやバーチャル展示の普及により、自宅にいながらにして水墨画を体験することが可能となっています。これにより、従来の概念にとらわれないアート体験が進世代のアーティストや観覧者に渡されていくことが期待されます。

5.2 未来のアートシーンにおける水墨画の役割

未来のアートシーンにおいて水墨画は、グローバル化やデジタル化に対応しつつ、独自の地位を築くことになるでしょう。文化の多様性がますます注目される中、伝統的な水墨画の技術や美学が新しい視点で評価され、アーティストたちがその可能性を探ることが期待されます。また、他のアートフォームや技術との融合を通じて、独自の進化を遂げていくことでしょう。

さらに、社会的なメッセージを表現するためのツールとしての水墨画の役割も重要です。社会の変化や環境問題への意識が高まる中、アーティストは水墨画を通じてこれらのテーマを探求し、広めていくことが求められています。このような挑戦を通して、未来の水墨画はただの技法ではなく、メッセージを伝えるための強力な手段となるでしょう。

5.3 国際的な交流と共同制作の可能性

国際的な交流が進む中で、今後ますます多くのアーティストが水墨画を通じて共同制作を行っていくことが予測されます。国境を越えたコラボレーションがアートの新しい形を生む可能性が高いだけでなく、文化的な背景を入れ交えた新しい視点が生まれることによって、より豊かな作品が生まれることが期待されます。例えば、異なる国のアーティスト同士が水墨画をテーマに共同制作を行うことで、多様な視点が交差した新しいアートが生まれていくでしょう。

このように、水墨画はその歴史とともに進化し続け、現代アートの中で新しい息吹を吹き込まれています。アートが持つ力を信じ、自らの表現と社会との関係を探求することで、未来のアートシーンにおいても、水墨画はますます重要な役割を果たすでしょう。

終わりに

水墨画と現代アートの関連性は、単なる技法の継承にとどまらず、文化的文脈や社会的なメッセージを通じた対話を生み出しています。伝統と革新、個人と社会、文化とグローバリゼーションといったテーマが交錯する中で、水墨画はその美しさだけでなく、その意味においても新しい解釈が与えられています。この流れを大切にしながら、未来のアートシーンがどのように展開されていくのか、多くの人々がその展開を楽しみにしています。水墨画の可能性は無限大で、今後も様々な形で私たちの目の前に現れることでしょう。