古代から現代にかけて、漢字は中国文化と密接に結びついてきました。その起源や発展、さらには関連する伝説や歴史的解釈について考察していくことで、漢字の魅力や意味の深さが見えてきます。この文章では、漢字の起源にまつわる多様な視点からの探究を通し、漢字がどのように進化し、文化に影響を与えてきたのかを詳しく考えていきます。

1. 漢字の歴史的背景

1.1 古代中国の文字体系

古代中国では、多様な文字体系が存在しましたが、その中でも漢字は最も広く使われていた文字です。漢字の初めての出現は、約3000年前の殷代(紀元前16世紀から紀元前11世紀)に遡ります。この時代に作られた甲骨文字は、亀の甲羅や動物の骨に刻まれた文字であり、占いの際に使用されていました。甲骨文字は、動植物や自然現象など、生活に密着した内容が多く、当時の人々の信仰や風俗を知る貴重な手がかりとなっています。

また、古代中国には他の文字体系も存在しており、例えば、簡単な象形文字や情報伝達のための記号的な書き方がありました。しかし、漢字はその形状と発音が結びついているため、現代でも通用しやすく、時代を超えたコミュニケーションが可能です。これにより、漢字は中国の歴史の中で中心的な役割を果たしてきました。

1.2 漢字と他の文字との比較

漢字は、アルファベットやその他の音韻文字とは異なり、表意文字です。つまり、漢字はその形自身が意味を持ち、発音は必ずしも形と1対1で結びついているわけではありません。例えば、「山」という漢字は、形を見れば山を連想させることから、意味が直感的に理解できますが、発音は地域や時代によって異なります。このような構造は、漢字が中国語を含む多くの言語に広がる要因ともなっています。

また、アルファベットのような表音文字は、音声に基づいて言語を記録するため、習得が比較的容易ですが、漢字は覚えるべき形が非常に多く、複雑であるため、学習には長い時間と労力が必要です。この点について、日本の教育制度における漢字教育などの事例を見ると、その文化的影響の大きさを改めて実感させられます。

1.3 漢字の最初の登場

漢字の起源として重要なのは、その最初の登場に関する説です。先に述べた甲骨文は、漢字の起源を示すものであり、その後の発展に多大な影響を与えました。甲骨文は文字としての特性を持ちながらも、同時に占いのためのツールとしての側面も持ち合わせています。このデュアルな性質は、漢字が持つ多様な文化的背景を象徴しています。

さらに、殷代から春秋戦国時代にかけて、漢字は次第にアートとしても評価されるようになります。特に、書道という芸術が発展し、字形そのものが美術品としての価値を持つようになりました。この時期の発展は、後の漢字文化の形成に多大な影響を与えたと言えるでしょう。

2. 漢字の起源に関する伝説

2.1 文字の神話的起源

漢字の起源を語る上で、神話的な要素を無視することはできません。「啓」や「倉頡」などの伝説が伝わっており、これらの物語は、漢字の誕生を神々や古代の英雄に結びつけています。特に、倉頡は伝説上の文字の創造者とされ、その姿は信義や文化の象徴とされています。彼は、自然界の現象からインスピレーションを受けて文字を創り出したと言われており、その背後には人間と自然の調和が見て取れます。

このような神話は、漢字を文化的に重みを持つものとし、知識の象徴としました。そのため、漢字は日常生活に限らず、哲学的な観点からも重要視されるようになっています。「漢字は人と世界をつなぐ架け橋である」という考え方は、この神話から生じているのかもしれません。

2.2 伝説に見る漢字の成り立ち

漢字の伝説には、さまざまなバリエーションが存在します。例えば、「文字の神話」は、文字が自然の象徴から生まれたという考え方に基づいています。これには、形声文字や象形文字がどのように進化してきたかが反映されています。伝説を通じて、古代の人々が文字をどのように捉え、文化的な意義を見出していたのかを知ることができます。

また、「神が人間に文字を授けた」というストーリーもあり、人間が神の意志を理解し、自然と調和しながら生きるためのツールとして文字が必要だったという考え方です。この神聖視は、漢字の学びが単なる知識の習得にとどまらず、精神的な成長とも結びついていたことを示唆しています。

2.3 伝説の影響と文化的意義

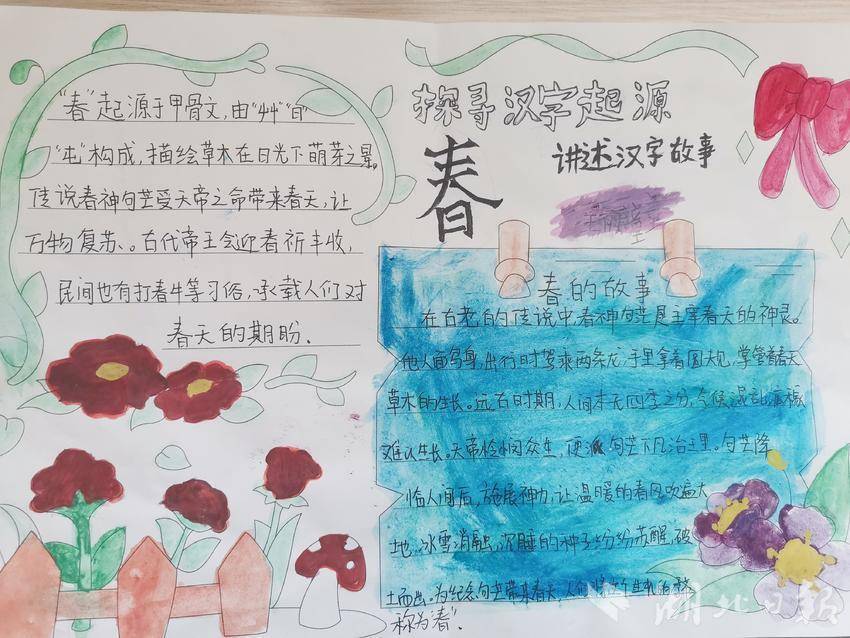

漢字にまつわる伝説は、単なる物語ではなく、それに基づく文化や価値観の形成にも寄与しています。特に、漢字を学ぶことは、個人のアイデンティティや文化を理解する手段となっています。例えば、日本において漢字を学ぶ過程は、単なる言語習得に留まらず、日本文化の深層に迫る旅でもあります。

さらに、漢字の伝説は教育現場でも重要視されています。子どもたちに漢字を教える際、これらの物語を交えることで、漢字への興味を引き出し、学習意欲を高める効果があります。漢字は、単なる文字以上の存在であり、文化の一部、そしてその文化を支える核となっていることを、伝説は教えてくれます。

3. 漢字の起源についての歴史的解釈

3.1 歴史的文献に基づく解釈

漢字の起源についての歴史的解釈は、古代の文献に基づいて行われます。「説文解字」や「方言」など、古典的なテキストは、漢字の形成に関する貴重な手がかりを提供しています。特に、許苞(きょほう)の「説文解字」は、漢字の構造を分析し、その意味と組み合わせに光を当てています。

このような文献の研究を通じて、漢字の進化の過程や、その背後にある思想を理解することができます。また、これらの文献は、漢字が社会や文化の中でどのように位置づけられていたのかを解明する手助けとなります。文字と文化は密接に結びついており、漢字の成り立ちを探ることは、中国の歴史全体を知ることにもつながります。

3.2 考古学的発見とその影響

考古学的な発見も、漢字の起源に関する理解を深める上で欠かせません。例えば、河南省の殷墟で発見された甲骨文字は、漢字の歴史的な証拠とされ、その真実性を裏付ける重要な資料です。このような発見があることで、漢字が実際に使用されていた場面や、その社会的背景を具体的に想像することが可能となります。

考古学の進展により、新たに決定的な証拠が見つかることで、従来の説が覆ることもあります。これにより、漢字の起源や発展に対する理解が常に進化を続けているのです。つまり、漢字の歴史は固定されたものではなく、新しい発見によって常に更新される動的なものと言えるでしょう。

3.3 学者たちの漢字起源説

漢字の起源については、多くの学者がさまざまな説を提唱しています。その一例として「象形文字起源説」があります。この説は、漢字が元々具体的な物体や概念を表現するために形作られたという考え方です。実際、初期の漢字は多くが身近な物の形を模したもので、象形的な意味合いを持っています。

また、音韻と意味の関係に焦点を当てた「形声文字起源説」もあります。これは、漢字の一部が音を持ち、他の部分が意味を持つことによって、その音声的な特徴と意味が結びつくという考え方です。これにより、漢字はさらに多様性を持つようになり、多くの言葉を表現できるようになりました。学者たちの説は、漢字の本質を探る上で重要な指針を与えてくれます。

4. 漢字の発展と変遷

4.1 漢字の形の変化

漢字の形は、時間の経過とともに多くの変化を遂げてきました。甲骨文字から青銅器時代の金文、さらには楷書や草書に至るまで、書体は多種多様です。古代の文字は、主に象形的でしたが、次第に抽象化が進み、形が簡略化される傾向がありました。これにより、漢字は覚えやすく、使用しやすくなった一方で、その起源を知る上では考古学的な発見が不可欠となります。

特に、漢字の形式が変わる過程では、様々な書道家や時代ごとの流行が影響を与えました。例えば、漢魏の時代には、草書が発展し、書道が一つの芸術として注目を集めました。このような形の変化は、漢字の「美しさ」と文化的象徴性をも反映しています。

4.2 漢字の音の変遷

漢字の形に加えて、音の変遷もまた重要な要素です。漢字は、地域によって発音が異なり、時代とともに音が変化します。古代の漢字は、音もまた地域的な違いが大きかったですが、漢音や呉音、唐音といった音韻が整備されるにつれて、次第に安定した音が形成されています。

特に、古代中国の発音を研究することにより、漢字の音がその歴史や地域にどのように影響を受けてきたかを理解することができます。例えば、「日」という字の発音は、唐代には「rì」と読まれていましたが、現代の中国語では「rì」または「ri」と変わりつつあり、その背景には歴史的な変遷があったことが伺えます。

4.3 現代漢字の標準化

現代において、漢字の標準化は国際的なコミュニケーションにおいて重要な役割を果たしています。特に、簡体字と繁体字の使い分けは、習得や普及の面でさまざまな影響を及ぼしています。簡体字は、中国本土での教育を容易にし、多くの人々に漢字を浸透させることに成功しましたが、繁体字は、台湾や香港などでは依然として使われ続けています。

このような漢字の標準化は、国際的な交流やビジネスの場でも重要であり、外国の人々が漢字を学ぶ際には、どの形式を学ぶかが大きなポイントとなります。また、ネットの普及により、漢字のデジタル化が進む一方で、標準化の重要性は一層高まっています。

5. 漢字の文化的影響

5.1 漢字と日本文化の関係

漢字は、日本においても非常に深い影響を及ぼしました。明治時代以降、日本の教育システムには漢字が不可欠な存在となり、特に国語教育においては漢字の習得が重視されました。このように、日本文化における漢字の位置付けは、単なる文字以上のものであり、国民のアイデンティティや文化を深く形作る要素となっています。

さらに、漢字を用いた「漢詩」や「漢文」は、日本の文学に多大な影響をもたらしました。平安時代の文学作品は、多くの漢字が使われ、その美しい字形や音韻が詩や物語に深みを与えています。日本独自の文化を形成するうえで、漢字は欠かせない存在であり続けているのです。

5.2 漢字がもたらした教育の変化

漢字の導入は、日本の教育制度にも大きな影響を与えました。特に、国語のカリキュラムにおいて漢字を教えることは、子どもたちに読解力や表現力を身につけさせるための重要な手段となっています。また、漢字の学習を通して、子どもたちは日本の文学や歴史、文化を学ぶ機会を得るのです。

さらに、漢字教育の一環として、漢字検定などの資格試験も導入されています。これにより、個人の能力を証明する手段としても機能し、多くの人々が漢字を学ぶ意欲を持つようになっています。このような教育的な変化は、漢字が単なる文字としてではなく、文化を理解し、伝えるための重要なツールであることを示しています。

5.3 漢字とアート・文学への影響

漢字はアートや文学の表現においても欠かせない役割を果たしています。書道や漢詩、さらには現代のポップカルチャーに至るまで、漢字はその美しさや奥深さを活かして多様な作品が生まれています。特に、中国の書道は、漢字の形状を用いて感情や思想を表現する芸術として高く評価されています。

このように、漢字を通じて作られるアートは、文化交流や理解を促進する重要な手段ともなっています。例えば、アート展や国際的な書道イベントにおいて、漢字の形や意味を用いた作品が多く展示され、異なる文化圏の人々の関心を引いています。

6. 漢字の未来

6.1 デジタル化と漢字の変化

現代社会において、デジタル技術の進展は漢字の使い方にも大きな変化をもたらしています。特に、スマートフォンやコンピューターを用いたコミュニケーションでは、打ち込みによって瞬時に漢字を表示できるようになり、漢字の習得が以前よりも容易になりました。しかし、その一方で、手書きの機会が減少していることも懸念されています。

デジタル化により、漢字の形や音声が多様化される一方で、グローバル化の進展とともに漢字の復興も見られます。例えば、海外の漢字教育プログラムや、各国での中国文化に関する関心の高まりなど、漢字は国際的にも注目されています。これにより、未来においても漢字が重要な存在であり続けることが期待されます。

6.2 漢字学習の新しいアプローチ

漢字学習には、AIやオンライン教育など、新たなアプローチが取り入れられています。例えば、アプリやゲームを用いた学習法は、子どもたちの興味を引くツールとなり、楽しみながら漢字を学べる環境が整っています。このような方法は、伝統的な学習方法に比べて、より効果的な学びを提供しています。

また、海外の教育機関でも、漢字を学ぶためのカリキュラムが進化しており、言語学習を通じて文化理解を深める取り組みが進んでいます。これにより、漢字学習は国際的な交流の一環ともなり、他文化との接点を持つ重要な手段となります。

6.3 国際的な漢字の認識と普及

国際的な視点から見ても、研究や教育の場での漢字の重要性は高まっています。特に、中国語を学ぶ外国人にとって、漢字はその言語を理解するための最重要要素であり、外国人向けの漢字学習書やオンラインコースが増加しています。また、中国以外の国々でも、漢字書道や漢字アートなどが人気を博しており、文化交流の一環としても位置づけられています。

終わりに

漢字の起源や発展についての理解は、中国文化のみならず、世界中に広がる様々な文化にも影響を与えてきました。伝説的な要素や歴史的な背景、考古学的な発見、そして現代における漢字の役割と未来に向けた展望などを通じて、漢字がどのように進化し、文化を形成してきたのかを知ることは、非常に興味深い旅であると同時に、未来の文化交流を考える上でも重要な視点を提供してくれます。漢字を学ぶことを通じて、私たちは古代から続く悠久の歴史と文化に触れることができ、さらにその延長線上にある未来をまたいで感じ取ることができるのではないでしょうか。