孫子の兵法は、古代中国の軍事理論の中で最も影響力を持つ文献の一つとして知られています。本書は、戦争における戦略や戦術を中心に、情報の重要性についても深い洞察を提供しています。本記事では、孫子の兵法における情報の役割に焦点を当て、特にスパイと偵察の活用について詳しく解説していきます。古代戦争の知恵を現代の視点からも考察し、情報戦の展開やその意義を明らかにしていきましょう。

1. 孫子の兵法の基礎知識

1.1 孫子の生涯と時代背景

孫子、あるいは孫武は、中国の春秋戦国時代(約紀元前771年〜紀元前221年)に生きた戦略家であり、彼の生涯については謎に包まれた部分が多いです。彼は、政治的不安定な時代に多くの国家が戦争に明け暮れた時期に、斬新な戦略を打ち出すことで名を馳せました。記録によれば、孫子は魏の王に仕官し、彼の知恵を生かして数々の勝利に導いたと言われています。

孫子の兵法は、単なる戦争の教えに留まらず、リーダーシップや危機管理にも適用できる原則を提供しています。彼の「兵は詭道なり」という言葉からもわかるように、戦争は騙し合いであり、相手を如何に惑わすかが勝敗を分けるとされています。この教えは、現代ビジネスや政治の分野でも活用されています。

また、当時の中国は多くの国が争い合っていたため、情報戦の重要性が増していました。他国の動向を把握し、有利な条件下で戦うことが求められたため、孫子の兵法はますます実践的な価値を持つようになったのです。

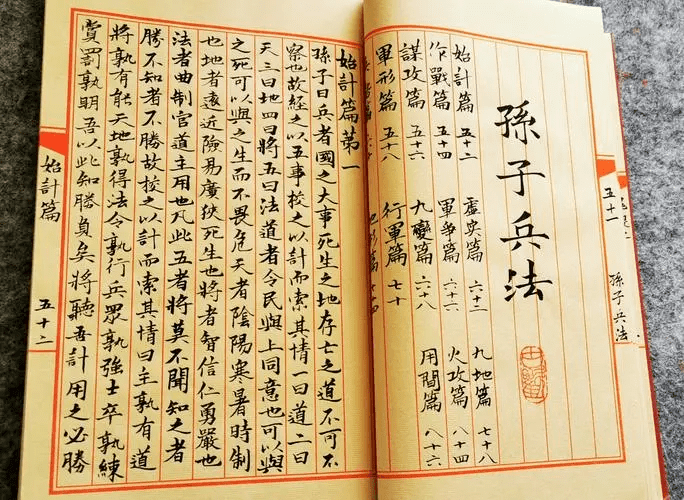

1.2 「兵法」の核心概念

孫子の兵法は、戦略、戦術、情報、心理戦など多岐にわたる概念から成り立っています。その中でも「情報の重要性」は特に強調されています。卑近な例で言うと、戦争は相手を知らない限り勝つことが難しいのです。孫子は、敵の状況を把握するための努力を惜しむべきではないとしています。

その根底には「知彼知己、百戦不殆」という言葉があり、自らと相手の力量を熟知することの大切さが示されています。政府や軍の指導者は、スパイや偵察を用いて敵の状況を詳しく探る努力をしなければ、その戦争に勝利することは難しいという教訓です。これが、孫子の兵法における情報戦略の核と言えるでしょう。

さらに、情報は単なるデータではなく、状況判断や決断に重要な影響を及ぼす要素であるため、正確で迅速な情報収集が求められます。このような原則は、現代のビジネス環境においても、競争相手を分析する手法として生き続けています。

1.3 孫子の兵法の影響

孫子の兵法は、古代中国を超え、世界中の軍事戦略や経済戦略に多大な影響を与えています。アメリカの軍事戦略家やビジネスリーダーも、その教えを学び実践しているのです。特に、情報収集やその活用方法に関する部分は、現代社会においても強く共鳴しています。

たとえば、アメリカの軍事アナリストは、孫子の兵法の教えを取り入れて、戦争に勝つためには情報を制することが重要であると強調しています。特に近年のテクノロジーの進化により、情報戦は一層重要性を増しており、サイバー戦争や電子戦がその顕著な例です。

さらに、孫子の教えはビジネスや政治だけでなく、日常生活においても役立つ法則を提供してくれています。相手を理解し、自分を隠すことで、自身の立場を有利にするというのは、さまざまな場面で見られる現象です。このように、孫子の兵法は時代を超えて生き続け、多くの人々に影響を与えています。

2. 情報の重要性

2.1 戦争における情報の役割

情報は、戦争において単なる「道具」ではなく、戦果に大きな影響を与える「武器」とさえ言えます。敵の意図や動きを把握し、その決定を予測することで、戦場での行動を有利に進めることができるのです。文献『孫子』の中でも「戦わずして勝つ」という概念が提唱されており、これは情報の活用に裏打ちされています。

具体的には、敵軍の弱点や補給路、士気などの情報を収集することが勝利に直結します。そのため、スパイや偵察は必須の任務となります。孫子は「軍は情報をもって動くべし」と語り、情報なしでは勝利は難しいとしています。この教えは、実際の戦場でも数多くの成功例が証明しています。

情報戦の重要性は、戦場だけではありません。政治的な駆け引きや交渉においても相手の情報を知ることで、より有利な立場を築くことができます。このように、情報は戦争に留まらず、様々な分野で重要な役割を果たしています。

2.2 情報優位性の概念

孫子の兵法において、情報優位性は勝利を手にするための鍵です。情報優位性とは、敵に対して自国が有利な情報を多く持っている状態を指します。敵の動向を把握し、相手の計画を先取りすることで、戦略を効果的に進めることが可能になります。

例えば、第二次世界大戦中の連合国は、ドイツの暗号を解読することに成功し、その情報を元に多くの戦闘で優位に立ちました。このような情報の解読技術は、戦争の勝敗を大きく左右するものであり、情報優位性が現代戦争においてもなお重要な要素であることを示しています。

さらに、情報優位性は心理的な要素も含まれます。敵に対して自国の情報が十分であるという暗示を与えることで、敵の士気を低下させることも可能です。情報操作によって敵を混乱させることで、自国が有利な状況を作り出すことができるのです。

2.3 情報と勝利の関係

情報と勝利の関係は、単純に考えれば「正確な情報があれば勝てる」というものですが、実際にはその扱い方や活用方法が非常に重要です。孫子の兵法では、情報を入手する術を知ることが重要であり、情報源を多様化することが求められます。

例えば、戦争においては、敵国の内部情報や民間情報を収集することもカギとなります。また、誤った情報や噂が戦局を左右することもあるため、情報の正確性と信頼性が求められます。敵の策略を防ぎつつ、自国にとって有益な情報を得る術を知ることが勝利の道であると言えるでしょう。

このように、情報は戦争の成否を大きく左右する要因であるため、慎重な扱いと戦略的なアプローチが求められるのです。孫子の兵法は、こうした情報の管理や活用について体系的に教えてくれます。

3. スパイの使用

3.1 スパイの定義と役割

スパイは、敵の情報を収集するための極めて重要な存在です。孫子は「すべての戦争の根底は偵察にある」と述べており、スパイの活動が戦争の成否を決める要因であることを強調しています。スパイの役割は、単に敵の動向を監視するだけでなく、敵の内部事情を把握し、戦略計画を立てるために必要な情報を提供することです。

スパイの情報収集は、さまざまな方法で行われます。例えば、敵国の陣地に infiltrate(侵入) する手段や、偽の友好関係を築いて情報を引き出すなどの戦術があります。こうした活動は非常に危険でありながら、多くのケースで戦争の勝敗を決める要因となっています。

さらに、スパイの役割は戦場だけにとどまりません。政治的な交渉や外交戦略においても、敵や会敵国の意図を探るためにスパイの存在は不可欠です。このように、スパイはさまざまな局面で優位に立つための鍵となる存在なのです。

3.2 スパイ活動の種類

スパイ活動にはいくつかの種類があり、その目的や方法によって分類されます。具体的には、諜報活動、反諜報活動、心理戦、さらにはサイバー戦争におけるスパイ活動などが挙げられます。まず、諜報活動は、敵の情報を収集する目的で行われるもので、従来からあるスパイ活動の代表的な形です。

一方、反諜報活動は、自国の秘密を守るために、敵のスパイ活動を阻止するための行動です。これもまた、戦争や競争が激化する中で非常に重要な任務となります。スパイ活動にはさまざまなリスクが伴うため、自国の情報を守るための対策も同時に進める必要があります。

さらに、心理戦では、敵に誤った情報を仕向けることが求められます。これにより敵の判断を誤らせ、自国にとって有利な情報を引き出すのです。このように、スパイ活動は多様な形で行われ、戦術の一環として織り交ぜられることが重要です。

3.3 スパイによる成功事例

歴史上、多くのスパイの活動が戦局を変えた事例があります。例えば、古代ローマでは、スパイ活動が主な戦略の一部として行われ、成功を収めた例があります。具体的には、「カエサルのスパイ」が敵軍の動向を監視し、その情報を元に打撃を加えたことで、数々の戦争に勝利しました。

また、第二次世界大戦中のアメリカでは、グレート・スパイ・ネットワークが機能し、敵のコードを解読することに成功しました。この活動は、連合国が戦場で優位に立ち、のちの勝利に貢献しました。こうした成功事例は、スパイ活動が持つ重要性を裏付けるものです。

さらに、現代の情報戦でもスパイの重要性は残っており、さまざまな国がスパイを用いて敵国の情報を収集しています。テクノロジーの進化に伴い、サイバー領域でのスパイ活動も活発化しており、ますますその役割が重要視されています。孫子の教えが現代にも通じることを示す、良い例と言えるでしょう。

4. 偵察の手法

4.1 偵察の目的と重要性

偵察は、敵の動きや地形などを観察し、戦略の決定に必要な情報を収集する活動です。この偵察は、スパイ活動とは異なり、より広範な情報収集が求められます。孫子の兵法では、「敵を知りて自らを知れば、百戦危うからず」と述べられており、偵察の重要性は極めて高いと言えます。

偵察の目的は、敵の軍勢の位置、数、装備、士気、さらには地形の特徴を把握することです。これらの情報は、将軍の戦略決定に大きな影響を及ぼすため、偵察は戦争の初期段階から極めて重要な役割を果たします。高い精度での情報が戦局を左右することから、偵察部隊の訓練や装備にも力を入れる必要があります。

偵察は、ある意味で戦争全体の状況を理解するための「目」でもあります。正確な情報を元に戦略を立てることで、効果的な作戦を立案することが可能になります。このように、偵察は戦争の成否を分ける重要な要素です。

4.2 偵察方法の種類

偵察方法には、主に「視覚偵察」「無人偵察機(UAV)による偵察」「通信偵察」などがあります。視覚偵察は、偵察兵が実行する最も基本的な形の偵察で、敵の状況や地形を直接観察する方法です。この方法は昔から多く用いられていますが、その分危険も伴います。

次に、無人偵察機(UAV)を使用した偵察は、近年非常に多く取り入れられています。ドローンを使った偵察は、リアルタイムで情報を収集することが可能で、危険を排除しつつ敵に接近する方法として注目されています。このテクノロジーの進化により、より安全に、そして迅速に偵察を行うことができるようになりました。

最後に、通信偵察は、敵の通信を傍受し情報を取得する方法です。これにより、敵の計画や意図を理解することが可能になります。スパイ活動よりも広域的に情報を取得できるため、戦略の全体像を把握するのに役立ちます。このように、偵察方法は多岐にわたり、それぞれの状況に応じて使い分けることが重要です。

4.3 偵察による情報収集の成功例

歴史上での偵察活動による情報収集の成功例は数多くあります。例えば、ペルシア戦争中の古代ギリシャでは、スパルタの偵察によって敵の戦力や動きを把握し、ランダムに攻撃を仕掛けることで数々の勝利を収めました。この偵察により敵の虚を突くことができ、スパルタの戦略は決まったと言えるでしょう。

また、第二次世界大戦では、連合国の偵察が非常に効果的でした。特にノルマンディー上陸作戦において、偵察部隊はドイツ軍の防衛線を詳細に把握し、作戦の成功につなげました。何らかの形で敵の動きや防御を理解することが、上陸の結果を大きく変えたと考えられています。

最近では、技術の進化に伴い、衛星偵察による情報収集も主流となっています。これにより、大規模な戦争や紛争地域における敵対行動を常に監視し、迅速な対応が可能になりました。このように、偵察による情報収集は、過去から現在に至るまで、戦争戦略の中で重要な要素として位置づけられています。

5. 情報戦の戦略

5.1 敵を欺くための情報操作

情報戦において、敵を欺くことは極めて重要です。孫子は、「敵を欺くためには、自らの意図を隠さなければならない」と教えています。情報操作を行うことで、敵に対して虚実を交えた情報を提供し、敵の判断を誤らせることが可能になります。

具体的には、敵に誤解を与えるためのフェイクニュースや偽情報を流すことが一つの戦術です。このような情報操作は、相手に対して不安を与え、士気を弱める効果があります。また、意図的に特定の情報だけを流し、敵の戦略を変えさせることで、自国の利益を守ることも可能です。

例えば、冷戦時代には、アメリカとソビエト連邦が相手国に対して情報操作を行い、自国の軍事力を過小評価させることによって戦略的優位を築こうとした事例があります。このように、情報操作は戦略の一環として非常に重要な役割を果たしています。

5.2 自国の情報を隠す技術

情報戦では、自国の弱点や計画を隠すことも必須です。孫子は、「敵に知られてはならない事がある」と述べており、自国の立場を守るためには情報の管理が求められます。特に計画や兵力に関する情報は、敵に知られることで不利な状況を招くことになりかねません。

自国の情報を隠すためには、複数の情報を用意し、実際の行動を偽装することが求められます。これは、敵に対して誤った先入観を持たせるための重要な戦術です。情報が漏えいしないよう、徹底した管理と秘密保持が必要です。

歴史的な事例では、ナチス・ドイツが「ボードストーム作戦」という名の偽の作戦を行い、連合国軍を欺くことに成功しました。このように、情報の隠蔽と誤情報の流布は、戦争戦略における重要な要素とされています。

5.3 情報戦の現代的応用

現代において、情報戦は従来の戦争の枠を超え、様々な場面で応用がなされています。特に、サイバー戦争やメディア戦争の発展により、情報の操作や管理が一層重要になっています。国家レベルでの情報戦略は、戦争だけでなく政治的な駆け引きにも影響を与えています。

例えば、SNSを利用した情報操作は、選挙や政治運動においても活用されています。特定の情報をバイラルさせたり、偽のアカウントを利用して世論を誘導したりすることで、相手を混乱させる戦術が行われています。これは、かつてのスパイ活動や偵察と同じ目的を持ちながら、テクノロジーの進化に伴って手法が変化した事例と言えます。

将来的には、人工知能やビッグデータ解析を活用した新たな情報戦略が登場することが予想されます。これによって、より高度な情報管理や偵察が可能になり、新しい形の情報戦が展開されるでしょう。情報戦はますます進化し続けるため、その理解と対応は今後の重要な課題の一つとなるでしょう。

6. 結論

6.1 孫子の兵法の現代への影響

孫子の兵法は、古代の軍事理論に留まらず、現代社会においてもその教えが生きています。情報の重要性やスパイ、偵察といった手法は、ビジネスや政治、さらにはテクノロジーの発展と共に進化しています。これにより、孫子の教えは依然として多くの場面で応用されています。

特に情報戦に関する考え方は、現代の競争社会においても大きな影響を与えています。企業は、競争相手の動向を把握し、自社の情報を適切に管理することが求められます。このように孫子の兵法は、古代から現代までの時代を超えた普遍的な知恵として、今なお多くの人に学ばれています。

6.2 情報戦の未来の展望

情報戦の未来には、ますます進化した技術が加わることが予想されます。AIやビッグデータ解析技術が進化することで、情報収集の手段は一層多様化し、精度も向上するでしょう。将来的には、サイバー戦争を含む包括的な情報戦が各国間で行われ、戦略はさらに複雑になっていくと考えられます。

また、情報戦は単なる軍事的な課題だけでなく、経済や社会にも影響を与えます。情報の操作や管理は、ビジネスや投資、さらには国際関係においても重要なテーマになることが期待されます。このような変化に対し、適応力と柔軟性を持った人材が求められるでしょう。

6.3 孫子の兵法から学ぶこと

孫子の兵法から学べることは多岐にわたります。情報の管理や活用、敵を欺く戦略、人心を把握する技術など、これらの教えは現代においても非常に重要です。特に情報戦の際、冷静に判断し、状況に応じた対策を講じる必要があります。

孫子の教えを理解しることで、自己と他者を知る力が宿ります。それにより、さまざまな状況において勝利を得るための戦略を考えることができるでしょう。私たちもまた、孫子の兵法を通じて情報戦の重要性を認識し、日々の生活や仕事に応用していくことが求められます。

終わりに、孫子の兵法は単なる歴史的な文献に留まらず、今日の私たちにとって大切な教訓を与えてくれるものです。情報の扱い方、戦略の立案、人間関係の築き方について多くの示唆を得ることができ、その知識はこれからの時代に必要不可欠です。