中国には56の民族が存在し、その中で最も広く話されているのが漢民族の言語、つまり中国語です。しかし、中国語には標準語と呼ばれる共通語の他に、多くの地域方言が存在します。これらの方言は、地域文化や歴史に深く根ざしており、特に教育現場において、標準語と方言の共存は大きなテーマとなっています。本記事では、学校における標準語と方言の関係について詳しく探ります。

1. 中国の言語環境の概要

1.1 標準語と方言の定義

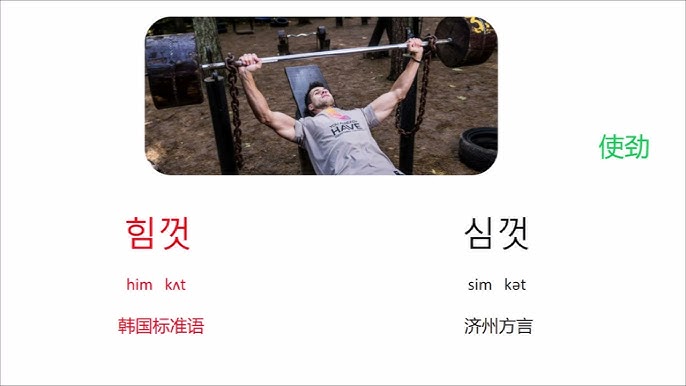

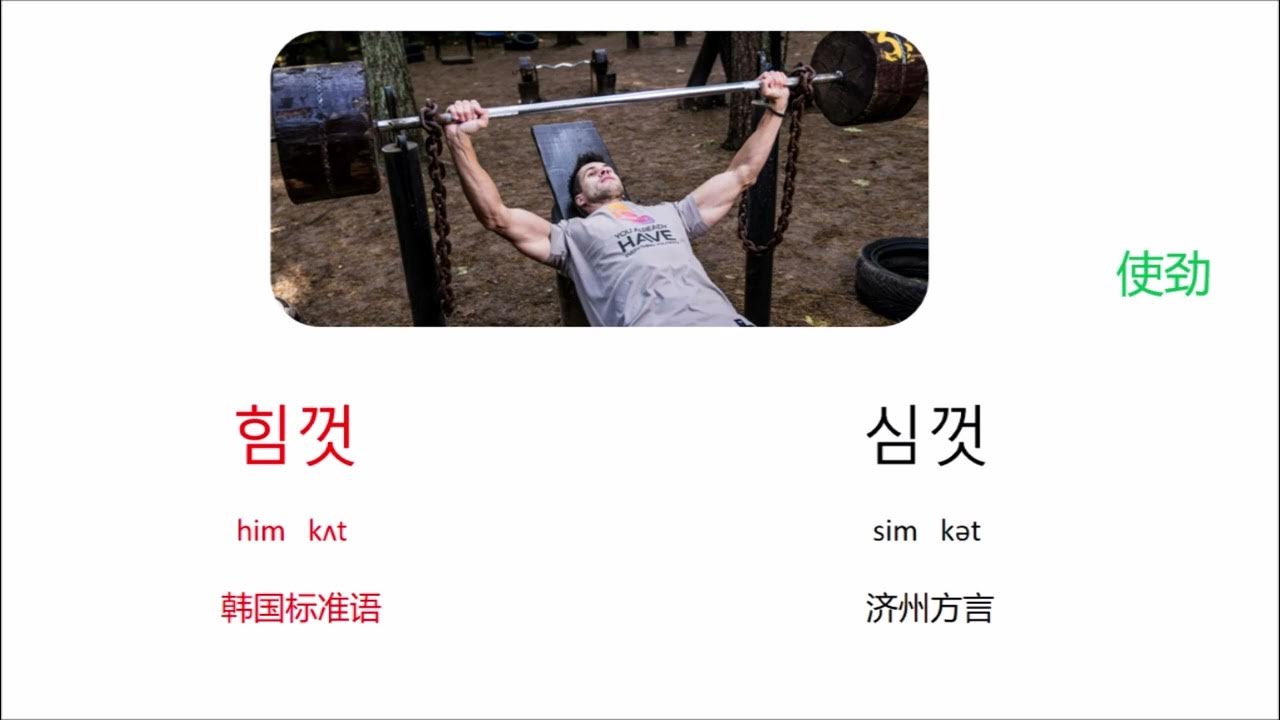

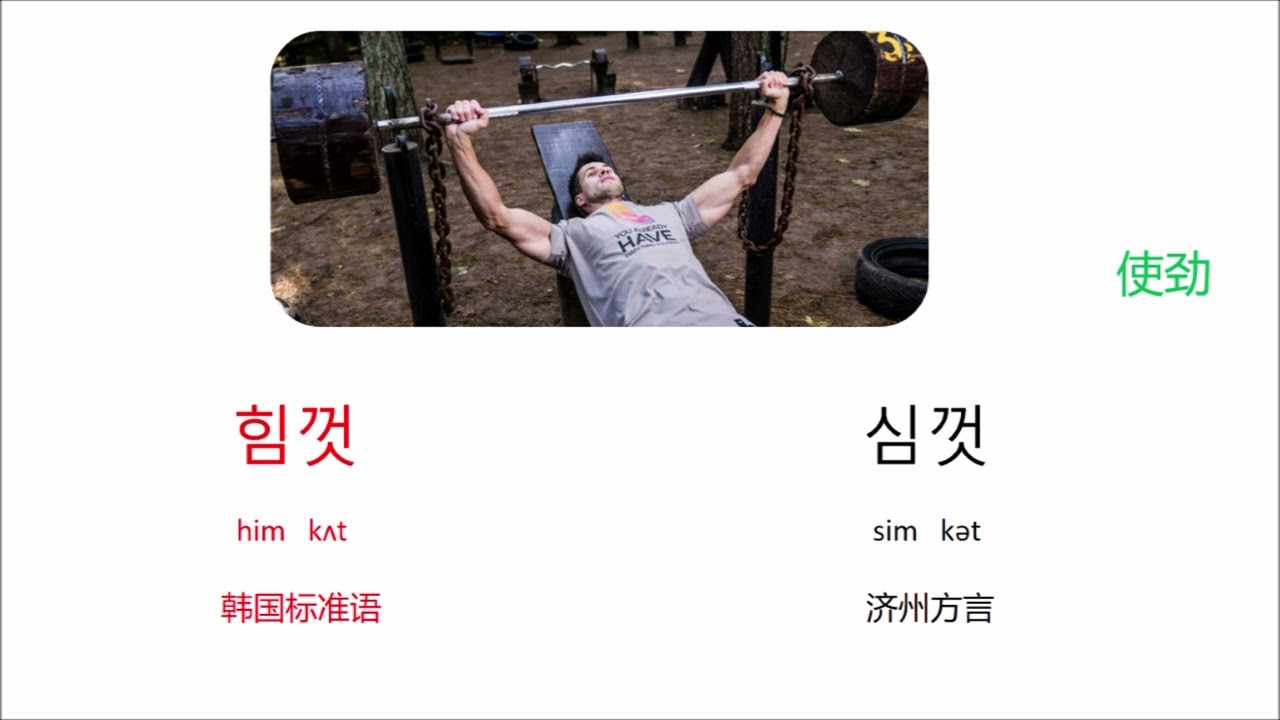

中国の標準語は「普通話(プートンファ)」とも呼ばれ、国家が公認した共通語です。この言語は、主に北京語を基にしており、全国的なコミュニケーションを円滑に進める役割を果たしています。対して、方言は地域ごとに異なる言語変種であり、主に日常生活や地元のコミュニケーションに使用されます。方言には、広東語、上海語、閩南語など、多彩な種類があります。

標準語と方言の違いは、単語や文法、発音の違いだけではありません。標準語は教育やメディアで広く使用される一方、方言はその地域の文化やアイデンティティを反映したものであり、特に感情表現や風習に深く根ざしています。例えば、広東語には多くの独特な表現やイディオムが存在し、地元の人々同士はその方言を使うことでお互いの距離感を縮めています。

このように、標準語は効率的な情報伝達を可能にする一方、方言は地域の文化を色濃く反映するため、それぞれの言語が持つ役割は異なります。教育現場においては、この二つをどのようにバランスさせるかが重要な課題となります。

1.2 中国語の方言の多様性

中国語にはしばしば「八大方言」の分類が見られます。これらの方言群には、官話(北方方言)、粤語(広東語)、閩語(福建語)、吴語(上海語)、湘語(湖南語)、客家語、陝西語(土家語)などが含まれます。例えば、広東語は香港やマカオでも広く使用されており、独自の文化や商業活動が根付いています。一方で、閩南語は台湾で広く話され、多くの文学作品が生まれています。

こうした方言の多様性は、地理的要因と歴史的背景によるものです。中国は地域ごとに異なる風習や文化を有しており、その言語も日常生活の中で自然に変化してきました。特に商業活動や情報の流通が活発な都市では、方言が持つコミュニケーションの効率性が重視されることもあります。たとえば、上海では日常会話において上海語を使用することが一般的であり、外から来た人にとっては時にアクセントとなることがあります。

中国の方言は単に言語的な違いだけではなく、地域への誇りや連帯感の形成にも寄与しています。しかし、都市化が進む中で、標準語の浸透も進み、方言の使用が減少しているという現実も否めません。このような現状を踏まえ、方言を教育の中でどのように扱っていくかが今後の課題となるでしょう。

2. 学校教育における言語政策

2.1 標準語の重要性

中国の教育目標の一つは、標準語の普及を通じて国民の教育水準を向上させることです。教育制度では、授業は基本的に標準語で行われ、教科書や教材も標準語で作成されています。こうした方針は、全国どこでも同じ教育を受けられるようにするためのものです。そのため、中国全土で学生が標準語を話せることは、学業だけでなく、将来的な就職にも必要不可欠なスキルとされています。

標準語の重要性は、家庭環境や地域文化に関係なく、すべての学生に均等なチャンスを提供する点にあります。たとえば、都市部で育った学生が標準語を話すことは当然とされますが、地方の学生にとっては、大きなハードルとなることがあります。それでも、標準語を習得することで、彼らは全国的に情報を共有し、異なる文化遺産を理解する機会を得ることができます。

さらに、標準語の普及は経済活動にも大きな影響を与えています。市場や企業では標準語が使われることが一般的であり、標準語を話せる人材が求められる場面が多くあります。教育現場での標準語の普及は、将来的な社会的な成功のために不可欠な要素となるでしょう。

2.2 方言の教育的価値

一方で、方言の教育的価値も見逃してはなりません。方言はその地域特有の表現や文化を伝える手段であり、地域アイデンティティの重要な一部です。方言を学ぶことで、生徒たちは自分たちの文化的な背景を理解し、誇りを持つことができます。特に若い世代にとって、方言を通じたコミュニケーションは家族や地域との絆を深めるために重要です。

教育の現場でも、方言を教材に取り入れる取り組みが進んでいます。たとえば、地方の伝説や民話を方言で教えることで、生徒は自分の地域についてより深く理解し、共感を持つことができます。このような取り組みは、子どもたちにとっての学びをより親しみやすくするだけでなく、地域の文化遺産を守ることにもつながります。

また、方言を学ぶことは、言語そのものの多様性の理解を促進します。外部の文化や他の方言に対する視野を広げることで、子どもたちはより豊かなコミュニケーション能力を培うことができます。地域の豊かな言語資源を活かした教育は、標準語教育との相互補完関係を築くために重要です。

3. 学校での標準語と方言の使用状況

3.1 都市と地方の違い

都市部と地方の学校における標準語と方言の使用状況は大きく異なります。都市圏では、標準語が主流となり、多くの授業が標準語で進められるため、生徒たちは自然と標準語を習得します。このため、都市部の生徒は標準語が得意であり、一般的に高い学力を持つ傾向にあります。

一方で、地方の小さな村やコミュニティにおいては、方言が日常生活の中で主に使用され、標準語は教科書や外部のメディアで接する程度が多いです。その結果、地方の生徒は標準語の習得に苦労することが多いとされています。特に、地方から都市への進学する際には、言語の壁が大きな課題とされることがあります。

そのため、地方の学校では方言を使うことで、地域の特色を活かした授業が行われることが多いです。教師は地域の文化や歴史を踏まえた教材を用い、生徒たちに親しみやすい言語環境を提供しています。このような取り組みは、生徒たちが自分のルーツを理解し、地域に対する愛着を持つ大切な要素となっています。

3.2 教室内での言語使用の実態

教室内では、標準語と方言が混在して使用されることが一般的です。特に、教師が授業中に方言を使うことで、生徒たちが安心して学ぶ環境が築かれる場合があります。例えば、教師が地方の方言を交えながら授業を進めることで、生徒たちの日常会話を尊重し、リラックスした雰囲気で学びを深めることができます。

しかし、一方では標準語が重視されることから、教師や生徒の間で言語使用に関するルールが存在します。通常、授業中に方言を使用することは避けられることが多いですが、特定の文化や歴史の話題には方言を交えることで生徒たちの関心を引くことができます。このように、言語使用にはバランスが求められています。

また、授業の内容によっても言語使用が変わります。たとえば、文学や芸術の授業などでは、方言を使用することが多くなります。地域に特有な文学作品を教材として取り上げる場合、生徒たちは方言を通じて、より深く地域の文化を理解することが可能です。その一方で、他の教科では標準語が優先される場面が多いですが、このバランスを維持するために、教師は工夫を凝らす必要があります。

4. 方言を活かした教育の取り組み

4.1 方言を用いた教材の開発

近年、方言を活かした教材の開発が進んでいます。地域に特化した教材を用いることで、生徒たちはより身近に感じる内容で学ぶことができ、興味を持ちやすくなります。たとえば、広東地方の学校では、地元の民話をもとにした絵本や教材が作成され、方言での表現が多く使用されています。

こうした教材は、単に方言を学ぶだけでなく、地域の歴史や文化を伝える大切な役割も果たします。生徒たちは方言を学びながら、地域に生きる文化を理解し、アイデンティティを深める機会が得られます。また、方言を用いたアクティブラーニングのプログラムも増えており、地域のイベントや祭りに参加することで、生徒たちがリアルなコミュニケーションの中で方言を使えるスキルを身につける助けとなります。

さらに、方言を学ぶことで、生徒たちの言語能力が向上し、柔軟な思考を促すことが期待されています。特に、多文化共生が進む現代において、さまざまな言語や文化に対する理解を深めることは重要です。方言を学ぶことで、異なる文化への興味を持ち、より広い視野を持つ人材が育成されるでしょう。

4.2 地域文化の理解を深める活動

また、方言を活かした教育の取り組みとして、地域文化を理解するための様々なアクティビティがあります。地域の伝統行事や文化イベントに参加することで、生徒たちは実際の言語使用の場面を体験し、それを通じて方言や地域文化の魅力を発見することができます。

例えば、地元の祭りに参加し、方言を使って地元の人々と交流することで、生徒たちは言語を学ぶだけではなく、地域社会とのつながりの大切さを実感します。このような体験型の学びは、教科書での学習だけでは得られない貴重なものであり、地域への愛着や誇りを育む効果があります。また、地域の歴史を学ぶ授業でも、方言を用いながら事例を作成することで、生徒たちの理解が深まります。

さらに、学校では方言をテーマにしたディスカッションやプレゼンテーションを行うこともあります。生徒たちが自分の言語背景について話し合うことで、相互理解が進み、他の方言や文化への興味を引き起こす機会になります。こうした活動は、ただの言語学習にとどまらず、コミュニケーション力やチームワークの向上にも寄与します。

5. 課題と展望

5.1 標準語と方言のバランス

学校教育において、標準語と方言の共存は依然として重要な課題です。教育現場では、標準語の重要性が強調される一方、方言の学びや使用の機会が失われることも多いため、バランスをとる努力が求められます。標準語の習得は必要不可欠ですが、地域文化を理解し尊重するためには、方言の存在も軽視できません。

教師や教育者たちは、方言を用いた教育法を模索し続けています。方言を取り入れることで、生徒たちが興味を持ち、自ら学ぼうとする意欲を高めることができるのです。教育政策においても、方言の重要性を訴え、地域の教育ニーズに合わせた言語教育を実施することが求められています。

今後、学校教育における言語政策はより柔軟性を持つことが期待されています。地域に根ざした言語教育を推進することで、地域の文化を尊重しつつ、標準語の習得も促進するようなシステムが整備されていくことが望まれます。そして、このような取り組みは生徒たちの言語能力だけでなく、社会的な視野を豊かにすることにも繋がるでしょう。

5.2 今後の教育方針に向けた提言

今後の教育方針として、標準語と方言の共存を重視した教材や教育プログラムの開発が不可欠です。地域の特性を反映した教育内容を充実させることで、生徒たちは自分のアイデンティティと向き合いながら、より良い学びの環境を享受できるようになります。また、教育政策の改訂においても、方言の教授法を取り入れる余地があることを考慮する必要があります。

さらには、地域の文化人や研究者との協力も重要です。地域の特性を理解し、言語教育を支えてくれるパートナーシップを築くことで、標準語と方言を共存させる意義がさらに広がります。地域の貴重なリソースを活用した教育は、生徒たちの学びをより深いものにし、地域の未来を担う人材を育成する道にもなるでしょう。

このように、学校における言語教育のあり方は多様性を受け入れ、文化的な背景を尊重したものへと進化するべきです。標準語と方言の共存は、単なる言語教育にとどまらず、社会的な絆や地域の文化を育むための大切な基盤となるのです。

終わりに、標準語と方言の共存に関する議論は、中国社会全体の文化的な多様性を尊重するために不可欠です。教育現場がその道しるべとなり、生徒たちが豊かな言語環境の中で成長できるような施策や取り組みを進めていくことが、これからの時代に求められているでしょう。