漢字は中国語だけでなく、日本語にも深く根付いている文字体系です。そのため、漢字の学習は日本語の学習において非常に重要な要素となります。特に「送り仮名」は、漢字と一緒に使われる仮名であり、その使い方は学習者の日本語の理解を大きく助けるものです。本記事では、漢字の学習における送り仮名の重要性について詳しく見ていきます。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の誕生

漢字は約3000年以上前に中国で誕生しました。最初の漢字は、亀の甲羅や骨に刻まれた文字であり、これは「甲骨文字」と呼ばれています。この文字は、古代中国の人々が神託を得るための占いの道具として使用されました。初めての漢字は、物の形や状態を表現する象形文字であり、例えば「山」という漢字は実際の山の形を模して作られています。

漢字はその後、時代とともに形が変わっていきました。漢代になると、よりだ円形の「篆書」や直線的な「隷書」が登場し、文字の印刷や書写がしやすくなりました。これらの変化は、社会の発展とも密接に関係しており、文字がより多くの人に使われるようになった背景があります。

さらに、漢字は中国の文化や哲学とも深く結びついています。特に儒教や道教の教えには、漢字が重要な役割を果たしており、漢字が使われることによって思想や価値観が広まってきました。例えば、「仁」や「礼」といった漢字は、儒教の核心的な概念を表現しています。

1.2 漢字の歴史的変遷

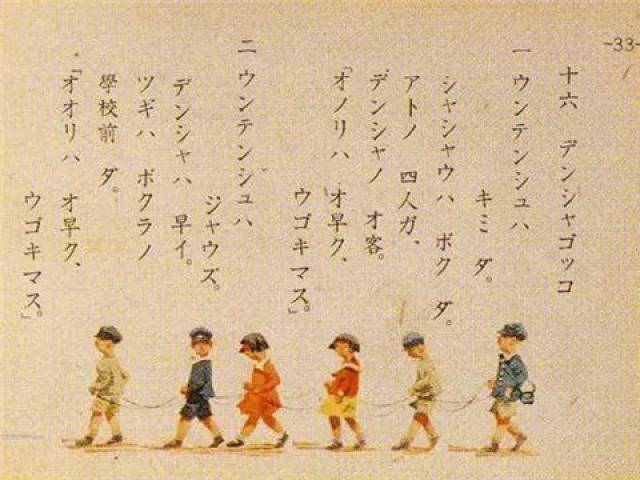

漢字は時代によってさまざまな形に変化しています。例えば、宋代に普及した「宋体」は、わかりやすく読みやすい形状をしており、印刷技術の発展に寄与しました。これにより、多くの文書や書物が一般の人々に広まり、中国文化の普及が進みました。江戸時代以降、日本でも漢字が公式に用いられ、独自の進化を遂げることになります。

日本では、平安時代に仮名が発達し、漢字と共に使われることになりました。漢字が固有の意味を持つ一方、仮名は音を表すため、両者の組み合わせが日本語を形成してきました。このように、漢字の歴史的な変遷は、その後の日本語の発展にも大きな影響を与えています。

また、近年は漢字の使用に関する議論もあります。簡体字の登場や、漢字教育の意義が問われる中で、漢字の持つ多様性や文化的価値をどのように保っていくかが課題となっています。これまでの歴史を振り返りながら、今後の漢字のあり方を考えることも重要です。

1.3 漢字と文化的背景

漢字はその形状だけでなく、文化的な背景とも切り離せません。たとえば、「花」という漢字は、古代中国では「美」の象徴とされ、鑑賞や詩の題材としても重要視されてきました。このように、漢字の一つ一つには文化や歴史が刻まれています。

また、漢字の使用は中国や日本の文学にも多大な影響を与えています。平安時代の文学作品でも、漢字を通じて表現された情緒や美しさが見られます。特に和歌や物語では、漢字の持つ意味が作品の趣を深める要素となっています。これにより、漢字は単なる文字以上の、文化の一部としての位置づけを確立しています。

さらに、漢字の学習は中国文化を理解する手段でもあります。漢字を学ぶことで、語彙や文法を獲得するだけでなく、中国の歴史や習慣、価値観に触れることができます。今では中国国内外を問わず、漢字に触れる機会が増えており、学ぶ意義はますます高まっています。

2. 漢字の送り仮名とは

2.1 送り仮名の定義

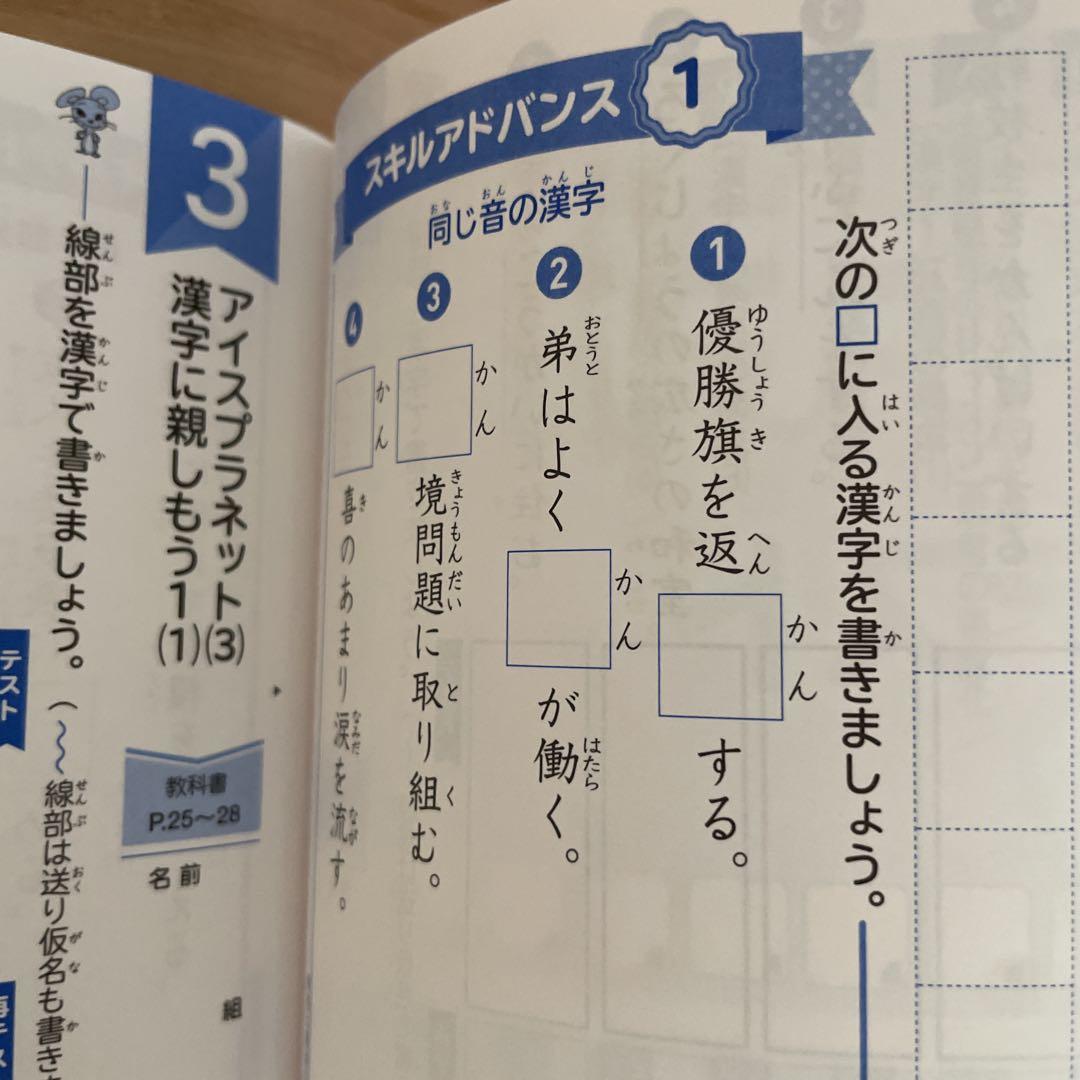

送り仮名とは、漢字に続けて書かれる仮名(ひらがな)で、主に動詞や形容詞の活用を示す役割を果たします。たとえば、「読む」という動詞は、漢字「読」に送り仮名「む」を加えることで、意味を正確に伝達します。このように、送り仮名は漢字の持つ情報を補完し、理解を助ける重要な要素です。

日本語の文法において、送り仮名は特に大切です。漢字だけでは意味があいまいになりやすく、同じ漢字でも送り仮名によって異なる意味を持つことがあります。たとえば、「行く」と「行って」は、送り仮名の違いにより、動作の状態や文法的な表現が大きく異なります。

また、送り仮名は漢字が持つ正確な意味を明確にするために必須です。漢字が持つ一つの意味を、送り仮名によってより具体的に表現することができるため、送り仮名は漢字の理解を深める助けとなります。

2.2 送り仮名の役割

送り仮名の役割は多岐にわたります。その一つは、漢字の正確な読みを伝えることです。特に日本の名前や地名では、同じ漢字がさまざまな読み方を持つ場合があります。例えば、「山」の場合、「やま」や「さん」など様々な読み方がありますが、送り仮名を使うことでその具体的な読みを明示することができます。

もう一つの役割は、文法的な機能を持つことです。送り仮名は動詞や形容詞の活用を示すことで、文全体の意味を明確にします。たとえば、「書く」という動詞に送り仮名をつけることで、「書かれる」や「書きます」といった活用形が可能になります。この活用があることで、より複雑な文を構成することができ、表現の幅も広がります。

さらに、送り仮名は日本語のリズムや流暢さにも寄与します。日本語は音節構造に基づいた言語であり、送り仮名によって明確なリズムを持った文章が作れるため、読み手にとっても読みやすいというメリットがあります。このように、送り仮名は単なる補助的な要素ではなく、言語全体に影響を及ぼす重要な役割を担っています。

2.3 送り仮名の種類

送り仮名にはいくつかの種類がありますが、主に活用に応じた送り仮名と接続に応じた送り仮名に分類されます。活用に応じた送り仮名は、動詞や形容詞の変化形を表すもので、たとえば「食べる」や「行く」などが該当します。これらは文法的な機能を持ち、文章中での動作を明確にするのに役立ちます。

一方、接続に応じた送り仮名では、さまざまな漢字に接続する形で使われます。たとえば「読む」には「や」や「ん」がつく場合があり、これによって言葉の意味が変わることもあります。このタイプの送り仮名は、特に詩や歌などの創作の中で、独自のリズムを持たせるために使われることがあります。

また、送り仮名は様々な文脈によっても変化します。同じ漢字でも、文の中で使われる場合には送り仮名が異なることがありますので、文脈に応じた使い方が求められます。たとえば、「待つ」という動詞が「待って」や「待たれる」と異なる送り仮名を用いることで、より多様な意味合いを持つことができるのです。

3. 送り仮名の重要性

3.1 意味理解の促進

送り仮名は、漢字の意味を正確に理解するための鍵となります。同じ漢字が異なる文脈で使われる場合、送り仮名によって具体的な意味を明示することで、学習者が混乱することを防ぎます。たとえば、「魚を食べる」を表現する「魚食」は、送り仮名なしでは「魚」と「食」を独立した単語として解釈されますが、「魚を食べる」という表現にすると、意味が明確になります。

また、送り仮名によって、動詞や形容詞の使い方が具体化され、文全体のフローがスムーズになります。特に日本語特有の表現は、送り仮名がないとそのニュアンスが伝わりにくくなります。言葉の背後にある文化や感情を理解するためにも、送り仮名は欠かせない要素となります。

送り仮名を通じて、学習者は漢字の意味とその使用方法を効果的に学ぶことができます。文を読む際に送り仮名を意識することで、自然と文法的な理解も深まり、全体的な言語力の向上につながるのです。

3.2 文法的な正確性

送り仮名は、文法的な正確さを確保するために重要な要素です。正確な文を書くためには、送り仮名の適切な使用が求められます。例えば、動詞の「書く」は、その形を変えることで意味が変わりますが、送り仮名がなければそれがわからないことも多いです。「書かれる」と「書かない」は、どちらも「書く」を基にしていますが、文法的には全く異なる意味を持つのです。

特に、漢字の数が多い日本語においては、送り仮名の有無が文の意味を大きく変えることがあります。送り仮名があることで、動詞や形容詞がどのように活用されるかが明確になり、文法的に正しい文章を書くことができます。これにより、より自然なコミュニケーションが可能になるのです。

また、ビジネスや学術的な文書においても、送り仮名は信頼性を高める重要な要素です。正しい書き方を意識することで、より明確なメッセージを伝えることができ、誤解を防ぐことにつながります。送り仮名を正しく使う習慣を身につけることは、言語学習において極めて重要です。

3.3 読みやすさと流暢さ

送り仮名は、日本語をより読みやすく、流暢にするために不可欠な要素です。特に漢字が多く含まれる日本語では、送り仮名があることで視覚的にも分かりやすくなり、文章をスムーズに読むことができます。特に初心者の学習者にとって、送り仮名は重要な道しるべとなり、文の構造を理解する手助けとなります。

日本語のリズム感も、送り仮名によって生まれると言えます。たとえば、詩や歌の中では、送り仮名が特有のリズムを生み出します。このリズムにより、言葉の響きや表現が豊かになります。文の流れがスムーズであればあるほど、表現がより効果的に伝わります。

さらに、送り仮名の役割は、発音においても重要です。特に日本語の音の特徴を考慮した場合、送り仮名がきちんと使われることで、言葉の音の流れが滑らかになり、よりスムーズに発音することができます。これにより、会話が一層楽しく、自然に感じることができるのです。

4. 漢字学習における送り仮名の効果

4.1 効果的な学習方法

漢字学習を効果的に進めるためには、送り仮名の使い方を理解することが不可欠です。例えば、文を書く際に送り仮名を意識することで、漢字の使い方を自然に覚えることができます。また、送り仮名を加えることで日本語の表現が広がり、言葉の使い方に幅が出ることも大きな利点です。

具体的には、漢字を学ぶ際に、必ずその漢字を使った例文を作成することをお勧めします。その際、送り仮名を意識しながら、実際の文脈で漢字をどのように使用するかを考えます。例えば、「食べる」という漢字に対して、「好きなものを食べる」という文を作ることで、意味や用法を理解しやすくなります。

さらに、グループ学習やペア学習でも送り仮名を重要視することが効果的です。会話の中で送り仮名について話し合うことで、他の学習者から新たな視点を得られ、自分の理解を深めることができるでしょう。学び合うことで、送り仮名に対する意識も高めることができます。

4.2 送り仮名の活用例

送り仮名の具体的な活用例には、日常生活の中でよく見られる言葉があります。たとえば、「教える」という言葉は、送り仮名「え」を使って「教えます」「教わる」などに変化します。これにより、より多様なコミュニケーションが可能になります。学習者も、これらの例を通じて、実際の場面での日本語の使い方を学ぶことができます。

また、映画やドラマを視聴する際に、登場人物が使う日本語にも注意を払うと良いでしょう。話し言葉の中での言い回しや表現を観察することで、送り仮名がどのように使われているかを確認することができます。実際の言語使用に触れることで、よりリアルな理解が得られるのです。

さらに、特定のテーマや興味に基づいた文を作成し、実際に書いてみることも効果的です。例えば、好きな趣味や経験について書き、それに関連する漢字を使って送り仮名を加えることで、実践的な学習が促進されます。自分自身の言葉で表現することで、記憶にも残りやすくなるのです。

4.3 学習者の体験談

送り仮名の重要性について、多くの学習者が実際に体験したことがあります。ある日本語学習者は、「最初の頃は送り仮名をあまり意識しておらず、漢字の読みがよくわからなかった」と話しています。しかし、送り仮名を意識して学ぶようになってからは、「日本語の文章が理解できるようになり、会話がスムーズになった」と言います。

また、別の学習者は「漢字を書くとき、送り仮名を書くのが面倒だと思っていたが、いざ書いてみると文章の流れが良くなった」と語っています。このように、送り仮名があることで、文章が生き生きとした表現になり、相手に伝わりやすくなることを実感しています。

学習者の中には、送り仮名を使って文章を書いたことで、先生から評価を得たり、称賛されたりした経験を持つ人もいます。このようなポジティブな体験は、学習意欲を高め、さらなる学びへの意欲を促すものです。送仮名の重要性について一層実感することで、学習者自身の成長を促進する要因となります。

5. 今後の漢字学習の展望

5.1 テクノロジーと学習

近年のテクノロジーの進展に伴い、漢字学習の手法も多様化しています。スマートフォンやタブレットを用いた学習アプリが普及し、視覚的な教材も充実しています。これにより、漢字や送り仮名の学習がより楽しく、効率的に行えるようになっています。

例えば、ゲーム感覚で漢字や送り仮名を学べるアプリが登場しており、学習者は楽しみながら勉強を続けることができます。ゲームを通じて得た知識は、実生活に応用する上でも役立ち、さらなる言語学習への意欲を引き出します。

また、オンライン学習やビデオ教育の普及も、漢字学習に新たな風をもたらしています。自宅で自由な時間に学ぶことができるため、忙しい学習者でも自分のペースで漢字や送り仮名を学べる点が魅力です。これにより、特に学生や社会人にとっても、漢字学習が身近なものとなっています。

5.2 国際化と漢字教育

国際化が進む現代社会において、漢字教育の重要性も高まっています。中国語を学ぶ外国人が増える中で、漢字の知識は国際的なコミュニケーションにおいても必要とされるスキルとなりつつあります。漢字を通じて、異文化理解や国際的なつながりが深まることが期待されています。

また、海外の学校や教育機関でも、漢字や日本語教育が盛んになっています。漢字を通じて日本文化について学ぶことで、他国の人々が日本語や文化に興味を持つきっかけとなっています。このような国際的な教育プログラムは、漢字学習者の枠を広げ、多くの人々に日本語の魅力を再認識させるものです。

さらに、国際的なイベントや留学プログラムなど、実際に日本に訪れる機会も増えています。このような交流を通じて、生の日本語に触れることができ、漢字や送り仮名の実践的な学びができる環境が整ってきました。

5.3 漢字学習の未来

今後の漢字学習の未来は、テクノロジーの進化と国際化の影響を受け、一層多様化するでしょう。ARやVR技術を用いた漢字学習が進むことで、よりインタラクティブで楽しい環境が整うことが予想されています。これにより、漢字だけでなく、送り仮名に対する理解もより深まるでしょう。

また、国際的な教育交流が促進されることで、世界中の人々が日本語と漢字を学ぶ機会が増加します。この流れは、日本の文化や価値の理解を深め、漢字が持つ文化的意味についての認識を広めるものとなるでしょう。

未来の漢字学習には、さらに多様な教材や学習環境が提供されることになります。学習者が自分に合った方法で学び続けられるよう、さまざまな選択肢が整えられ、漢字と送り仮名の学びがより充実したものとなることを期待しています。

終わりに

漢字の学習において、送り仮名の役割は見逃せません。漢字の意味をより深く理解するための手助けとなり、文法的な正確さや流れるような読解力を高める重要な要素です。今後はテクノロジーの進化に伴い、更なる学びの形が模索されていきます。送り仮名を通じて、日本語の美しさや文化を理解し、多くの人々がその素晴らしさを感じられるようになることを願っています。漢字学習を通じて得られる意義は計り知れず、送り仮名がその基盤を支えていると言えるでしょう。