鶴は日本文化において非常に重要な存在であり、その象徴する意味合いは深いものがあります。特に、鶴には幸福や長寿、繁栄を象徴する象徴的な意味があり、その影響は日本の食文化にも色濃く現れています。この記事では、鶴のモチーフと日本の食文化の関連性について、様々な視点から探っていきます。具体的には、鶴の文化的意義や食文化の起源、さらには現代における新しい取り組みまでを幅広く紹介します。

1. 鶴の文化的意義

1.1 鶴の象徴としての位置付け

鶴は、日本文化における重要な象徴であり、特に幸運や長寿の象徴として広く認識されています。日本の昔話や民間信仰の中では、鶴は「千年の命を持つ」存在とされ、特に婚礼やお祝い事には欠かせない存在となっています。多くの結婚式では、鶴の折り紙が新郎新婦の幸せを願う象徴として用いられています。鶴が持つ「命の長さ」は、夫婦の長い愛情を表すものとされています。

さらに、鶴は国の象徴にもなっています。たとえば、鶴は日本の伝統的なデザインにしばしば登場し、和柄としても人気です。美術作品や工芸品に描かれることも多く、鶴をモチーフにした絵柄は、日本独特の美しさを持っています。このように、鶴は文化の中で深く根付いており、その象徴性は食文化にも影響を与えています。

1.2 鶴と日本の伝統行事

日本の多くの伝統行事では、鶴が重要な役割を果たしています。たとえば、正月の行事や七五三、お祝い事に欠かせない存在であり、特に「鶴の舞」という舞踊が存在するほどです。この舞は、鶴の優雅さを表現したもので、祭りや祝いの場で披露されます。こうした行事では、鶴がもたらす幸福や長寿を願いながら、特別な料理が振る舞われます。

また、鶴と共に行われる行事の一つに「鶴亀相合傘」という伝統があります。これは、鶴と亀が一緒に描かれた傘の下で行う祝い事で、長寿と繁栄を願う意味があります。このような行事では、祝いの食事として特別な料理が提供され、その料理自体が鶴を象徴するような形や色使いになっていることが多いです。鶴が持つ吉祥の意味は、こうした日常の中でも常に意識されているのです。

1.3 鶴のモチーフが持つ意味

鶴のモチーフは、食文化の中にもさまざまな形で取り入れられています。例えば、鶴を型どった食器や飾り皿が多く存在し、食事を彩ります。また、鶴を描いた料理やお菓子も多く、それらは見た目の美しさだけでなく、食べる人々に幸福をもたらすという意図が込められています。こうした食材は、特別な日のためだけでなく、日常食に取り入れられることも多いです。

さらに、鶴の美しさを模した料理は、食卓を華やかにし、人々に喜びを与える存在です。「鶴の舞」という名の料理も存在し、その美しい盛り付けが鶴の優雅さを表現します。味わいと視覚的な楽しさが融合した料理は、単に食べるだけでなく、文化を体感する要素となっています。このように、鶴は文化の中で常に存在しており、私たちの生活の一部となっています。

2. 鶴にまつわる食文化の起源

2.1 鶴と食べ物の関係

鶴と食べ物の関係は、古代から続いています。古くは、鶴を実際に食べることが行われていた時代もありましたが、次第にその役割は変わってきました。鶴は、長寿や幸福の象徴とされるようになり、食文化の中でその象徴性が強調されるようになったのです。つまり、鶴を食べることは、単に一つの料理としてだけでなく、祝福や願いを込めた特別な意味を持つようになりました。

また、鶴が食材として使われる場合には、新鮮で質の良いものであることが求められ、そのための特別な栽培方法や捕獲技術が発展したこともあります。これにより、鶴は食文化における特別な存在となり、その様々な料理に応用されることが多くなりました。鶴は、ただの食材ではなく、文化や伝統そのものを表現する大切な存在なのです。

2.2 鶴をテーマにした料理の歴史

鶴をテーマにした料理は、日本の食文化の中で非常に豊かな歴史を持っています。特に、祝いの席で提供される伝統的な料理において、鶴は重要なモチーフとされています。たとえば、「鶴の舞う寿司」など、鶴を模した見た目の美しい料理が多く存在します。こうした料理は、目でも楽しむことができ、食べる者に幸せな気持ちを与えます。

また、地域ごとの特性を活かした鶴料理も存在し、各地の特産物を用いた料理が作られています。たとえば、関西地方では、特別な祝い事に鶴をテーマにした「鶴の形の餅」が振る舞われることがあり、これらは日常生活の中で、その地域の人々に親しまれてきました。こうした料理の背景には、地域の伝統を尊重し、食文化を継承する願いが込められています。

2.3 鶴が祝いの食事に与える影響

鶴が持つ幸運や長寿の象徴性は、祝いの食事において特にアピールされます。各種のお祝い事や記念日には、鶴をテーマにした料理が振る舞われ、特別な意味を持つものとなります。祝宴では、鶴の形をした料理が提供されることで、食卓に華やかさが加わり、参加者同士のコミュニケーションが深まります。

また、鶴をテーマにした祝宴では、参加者全員がその象徴的な意味を共有し、幸せを祈る文化が根付いています。料理そのものが、食べる人々に幸福感を与え、家庭や交流の場を和ませる役割を果たしています。このように、鶴が日本の祝いの食事に与える影響は、大きなものであり、我々の生活の多くの場面において、鶴が持つ意味が生かされています。

3. 鶴のモチーフが使用される食器や器具

3.1 鶴のデザインが施された食器

鶴をモチーフにした食器は日本の伝統工芸の中で特に人気があり、その美しさと象徴性が多くの人々に愛されています。陶器や漆器には、鶴の絵柄が施されたものが多く、特に祝いの席では重宝されています。例えば、鶴のデザインが施された皿や茶碗は、見た目の華やかさだけでなく、精神的な豊かさも表現しています。

このような食器は、特別な日や祝い事の際に使われることが多く、家庭の食卓を彩る一助となっています。また、食器の素材や技法も地域ごとに異なり、各地の伝統を反映したものとなっているため、鶴の食器ひとつとっても、文化的な多様性を楽しむことができます。

3.2 鶴をモチーフにした調理器具

鶴をテーマにした調理器具も多数存在します。たとえば、鶴の形をしたお弁当箱や、鶴をデザインしたお皿は、料理をさらに美しく見せるために重要な役割を果たします。こうした器具は、家庭での日常的な料理に華を添えるだけでなく、特別な日の料理を作る際にも選ばれます。

さらに、調理器具としては、鶴の模様が施された包丁やまな板なども人気です。料理をする人々にとって、ただ機能的であるだけでなく、目にも楽しさを与えるものが求められています。これにより、鶴が持つ象徴的な意味合いを日常の食事に取り入れ、より良い食文化の継承が図られるのです。

3.3 食器に見る鶴文化の継承

鶴のモチーフを取り入れた食器や器具は、代々受け継がれる日本の伝統文化の一端を担っています。家族の行事や祝い事のたびに使われるこれらの食器は、次世代に伝えられる文化的な財産とも言えます。すでに多くの家庭では、祖父母から譲り受けた鶴柄の食器を大切に保管したり、特別な日のために使ったりしています。

さらに、近年では若い世代の間でも、鶴をモチーフにした食器に興味を持つ人々が増えてきました。インスタグラムやSNSでの盛り上がりにより、美しい食器は人気となり、料理を引き立てるための重要な要素になっています。このようにして、鶴文化はただ過去のものではなく、現代にも活き続けているのです。

4. 鶴をテーマにした祭りと料理

4.1 鶴に関連する祭りの紹介

鶴に関連する祭りは日本各地で行われており、それぞれに独自の伝統と風習があります。たとえば、福島県の「鶴見祭り」では、鶴を模した祭りの飾りが通りを彩ります。この祭りでは、地域の住民たちが鶴の舞を披露し、訪れる人々に楽しませています。こうした祭りは、地域の人々が一丸となって駆けつける重要なイベントとなっています。

また、愛知県の「干支名物鶴祭り」では、自治体が主催するため、地域全体が参加して盛り上がります。ここでは、鶴をテーマにした様々なイベントが行われ、家庭でも楽しめる鶴のモチーフを使った商品の販売も行われています。祭りを通じて地域文化が伝承され、鶴の重要性が再確認される場となっています。

4.2 祭りでの特別な料理

祭りの際には、鶴をテーマにした特別な料理が振る舞われることがあります。たとえば、鶴の形を模したお菓子「鶴饅頭」は、祝いの席でよく見かけます。その美しさはもちろん、味わいも多くの人々に喜ばれる一品です。また、鶴をイメージした料理としては、鶴の舞と呼ばれる美しい盛り付けの和食が提供されることがあります。こうした料理は、見た目の華やかさと共に、贅沢感を演出します。

さらに、一部の祭りでは、地域特有の食材を用いた鶴をテーマにした料理が振る舞われることもあります。例えば、鶴見町の地元の魚介類を使った「鶴の刺身」などが人気です。こうした特別な料理は、地域の特色を活かしたものであり、訪れる人々に楽しさと驚きを与えます。

4.3 地域特有の鶴をテーマにした食文化

地域ごとにある鶴をテーマにした食文化は、その地域の歴史や信仰と結びついています。たとえば、長野県では「鶴を飛ばす行事」として、鶴を見立てたお餅が作られることがあります。このお餅は、特別な日のお祝いに欠かせないものであり、その文化的背景は地元の人々に愛されています。

また、東北地方では、鶴にちなむ料理として、地元の米を使った「鶴ご飯」が伝統的に作られています。この料理は、鶴の姿をかたどり、長寿や繁栄を願う意味を持っています。地域特有の鶴をテーマにした食文化は、当地の人々の生活の知恵や価値観を反映しており、地域のアイデンティティを強く示すものです。

5. 現代における鶴と食文化の融合

5.1 伝統的な食文化と現代的アプローチ

現代においても、鶴は日本の食文化の中で重要な象徴とされています。しかし、現代社会の変化に伴い、伝統的な食文化は新しいアプローチを取り入れるようになっています。たとえば、鶴をモチーフにした料理のプレゼンテーションにおいて、インスタ映えを追求する傾向が見られます。美的要素が重視され、食材の選び方にも工夫が必要とされています。

また、食文化においても健康志向が高まる中、鶴をテーマにしたヘルシーな料理も注目されています。食材の特性を活かした鶴をイメージしたメニューが展開され、若者の人気を集めています。このように、鶴は現代の食文化の中でも進化しており、時代に応じた食事の楽しみ方が広がっています。

5.2 鶴をテーマにした新しい料理の創造

最近では、鶴をテーマにした新しい料理の開発が行われており、多くのシェフや料理人が鶴のイメージを活かしてユニークな料理を提供しています。たとえば、鶴の姿を模したスイーツやデザートが開発され、SNS上で大人気です。こうした新しい試みは、日本の食文化を次の世代へと繋げる重要な一歩として評価されています。

また、新しいレストランやカフェでは、鶴をテーマにしたオリジナルレシピが多く登場しています。これにより鶴のモチーフは、若い世代の心をつかむだけでなく、食事の楽しさを広める手段ともなっています。食材の組み合わせの新しさと、見た目の華やかさが、鶴文化のさらなる発展を促進しています。

5.3 鶴モチーフの人気の変化と影響

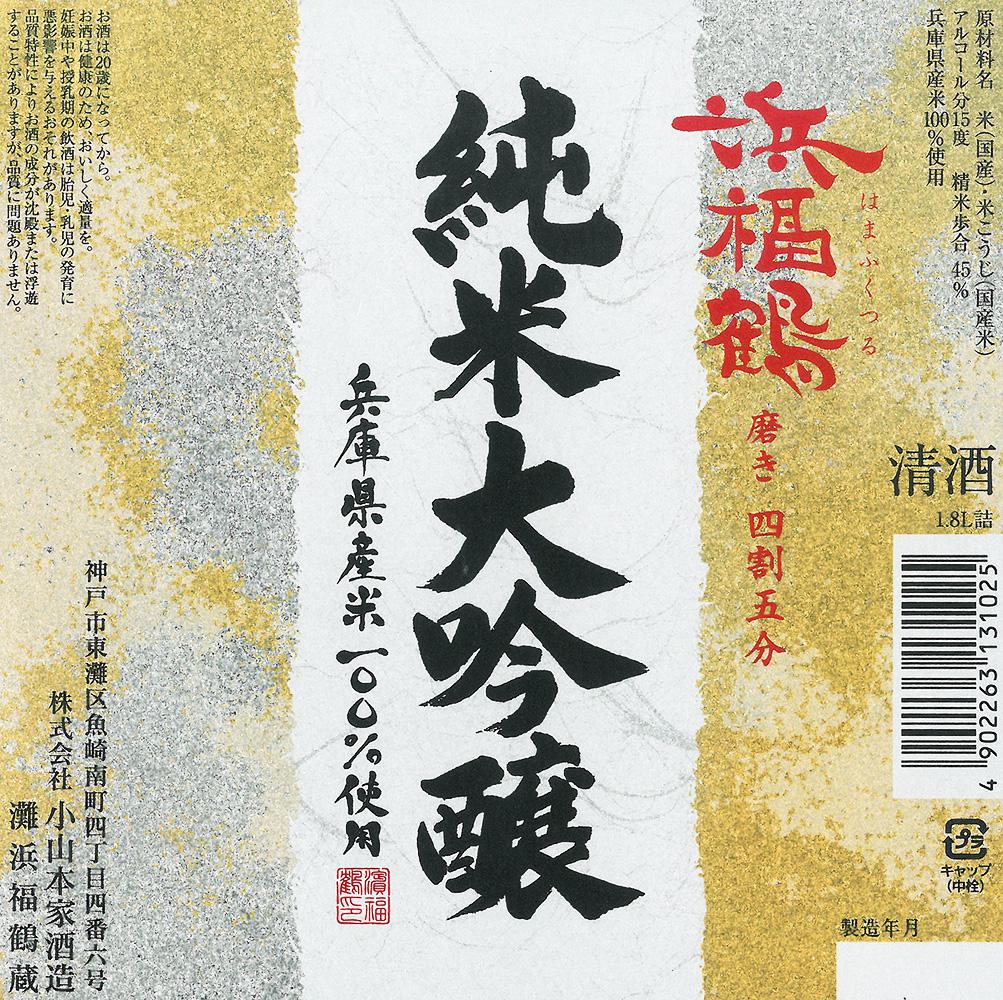

鶴をモチーフにした文化は、時代によって変化しています。今や、鶴のデザインが施された特別な商品やイベントが増えてきており、鶴が持つ幸福や長寿の象徴を現代の視点から再評価する動きが見られます。特に、観光地やイベントでは、鶴をテーマにしたパッケージ商品が人気を集めており、文化的な意味も一層深まっています。

また、SNSの普及に伴い、鶴をテーマにした料理や食器は多くの人々にシェアされ、さらなる人気を呼んでいます。鶴を利用した新たな試みは、食文化とアートを融合させたものであり、多くの人々によって楽しまれています。このような現象は、鶴文化の常に新しさと広がりを持続させる要因となっています。

6. まとめ

6.1 鶴のモチーフと食文化の総括

鶴のモチーフは、日本の食文化に深く根付いており、その象徴性は古くから受け継がれています。祝い事や特別な日に提供される料理や、鶴をテーマにした食器や器具は、私たちの生活の中で重要な存在です。中でも、鶴を用いた料理の盛り付けや美しいデザインは、文化の一部として多くの人々に愛されています。お祝いごとに鶴をテーマにした料理が振る舞われることで、幸せや長寿の象徴として人々の絆が深まります。

6.2 今後の研究の方向性

今後の研究においては、鶴のモチーフやその象徴性がどのように進化していくのかが重要なテーマとなるでしょう。また、地域ごとの特色や鶴文化の根付き方も深く掘り下げられるべきです。特に、現代における鶴モチーフの新しい展開や、健康志向に基づいた新たな料理の創造についても注目されるでしょう。文化は常に進化し続けるものであり、鶴を中心に築かれる新たな食文化の形は、私たちの興味を惹くものとなるはずです。

6.3 鶴のモチーフを通じた文化の理解

鶴のモチーフを通じて、我々は日本文化の奥深さを理解することができます。できるだけ多くの人々が鶴について学び、その象徴性を日常生活の中で感じられるようになることが、今後の展望と言えるでしょう。鶴をテーマにした料理や食器を楽しむことで、私たちの文化に対する理解がより豊かになり、新たなつながりを生み出す可能性を秘めています。