「紅楼夢」は、中国文学の中でも特に重要な位置を占める作品です。この小説は、清代の作家曹雪芹によって書かれ、18世紀中頃に完成されました。その物語は、贅沢と悲劇が交錯する華麗な家族の物語であり、中国の封建社会の様々な面を反映しています。「紅楼夢」が生まれた背景やジャンルの特徴、主要な登場人物について知ることで、作品の深さや複雑さをより理解することができるでしょう。本稿では、特に「紅楼夢」が現代文化に与えた影響について考察します。

1. 「紅楼夢」の概要

1.1. 著者と作品の背景

「紅楼夢」の著者である曹雪芹は、清代の北京で生まれ育ちました。彼の家族はかつては裕福であったものの、後に没落し、曹雪芹自身も貧困の中で生活をしなければなりませんでした。このような個人的な経験が、彼の作品の中に色濃く反映されています。「紅楼夢」は、曹雪芹が生涯をかけて書き上げた作品であり、彼の人生が色濃く影を落としています。

物語の背景は、18世紀の清代です。この時代は繁栄とともに、封建制度が強固な基盤を持っていました。裕福な家族とそこからはみ出す運命を辿る人々の姿が描かれ、物語の筋書きは華やかな宮廷生活や贅沢な邸宅だけでなく、それに伴う悲劇的な結末も含まれています。こうした背景が、「紅楼夢」をただの恋愛小説ではなく、社会批判の要素を持った作品として位置づけています。

1.2. 物語の主要なテーマ

「紅楼夢」の物語にはいくつかの主要なテーマが浮かび上がります。まずは「愛」のテーマです。物語の中心には、主人公である宝玉と彼の愛人である黛玉の関係があります。二人は深い愛情で結ばれていますが、様々な障害によって引き裂かれます。この愛の形は、単なるロマンティックな要素を超えて、社会的な規制や家族の期待との葛藤を表現しています。

次に、「身分制度」の問題も重要なテーマです。作品は、封建社会における階級制度の影響を描いています。例えば、宝玉の家族は極めて裕福である一方、彼の愛人である黛玉は、母親の身分の低さゆえに家族から冷遇されています。こうした身分の違いが、愛の追求を難しくさせるのです。

最後に、「夢と現実の交錯」というテーマも見逃せません。物語は、宝玉の夢と現実が交錯する様子を描き出します。宝玉はしばしば夢の中で黛玉と再会し、彼女との理想の世界を見出します。このように、夢と現実が交差することで、物語なんの深淵な深さを与えています。

1.3. 登場人物の紹介

「紅楼夢」に登場するキャラクターは非常に多彩です。代表的な登場人物は、主人公の賈宝玉(ジャ・バオユー)です。彼は典型的な「感受性の豊かな青年」として描かれており、家族や社会における期待を拒否し、自らの感情に忠実であろうとします。彼の存在は、作品全体のテーマを浮き彫りにする役割を果たしています。

もう一人の重要なキャラクターが、賈黛玉(ジャ・ダイユ)です。彼女は宝玉の初恋の相手であり、非常に聡明で美しい少女です。生まれながらにして持っている悲劇の運命が、彼女の儚さを一層引き立てています。また、彼女の存在は、宝玉との深い愛を通じて、物語に対する感情的な基盤を提供します。

他にも、賈母(ジャ・ム)や王熙鳳(ワン・シーフォン)など、個性豊かなキャラクターが多数存在します。彼らはそれぞれ、物語の中で異なる役割を果たし、愛や怒り、悲しみといった人間の感情の多様性を表現しています。彼らの相互作用が、「紅楼夢」の豊かな物語を生み出す要因となっているのです。

2. 文学的評価

2.1. 作品の構成とスタイル

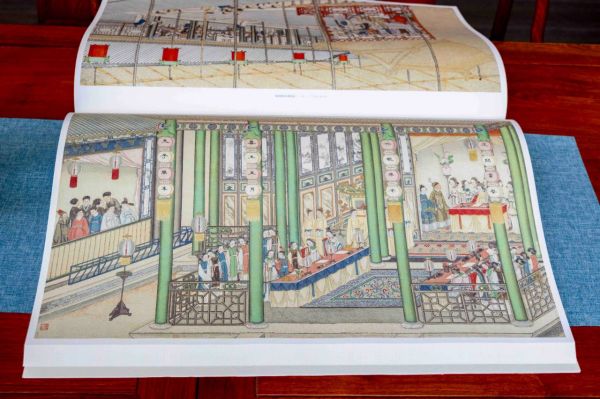

「紅楼夢」は、その構成とスタイルにおいて非常に独特です。物語は、主に宝玉と黛玉を中心に展開される膨大なキャラクターの群像を描いています。この多層的な構成は、読み手に多くの視点を提供し、物語の理解を深める要因となっています。また、章ごとのタイトルや、各章の冒頭に置かれた詩が作品に深みを与えています。

文体も特徴的です。曹雪芹は、筆致が滑らかで詩的な言葉遣いを用いており、読者を引き込む力があります。その中で、日常の些細な描写から、感情の深い疾走感に至るまで、様々な表現手法が駆使されています。特に、詳しい描写が多く、このことが作品のリアリティを高めています。

さらに、「紅楼夢」は、言語のリズムや音の面でも工夫がされており、これは後の中国文学に大きな影響を与えることになります。こうした文学的なスタイルが、作品をただの物語としてではなく、芸術作品として評価するきっかけとなっています。

2.2. 重要な文献批評

「紅楼夢」に対する文献批評は、人々の解釈に多様性をもたらしました。初期の批評は、主に物語の道徳的な教訓や社会への批判に重点を置いていましたが、近代に入ると、より感情的な側面に焦点を当てるようになりました。そのため、多くの文学者がこの作品を読み解くための異なるアプローチを探求してきました。

特に有名な批評家の中には、李渔や王世懐がいます。彼らはそれぞれ、「紅楼夢」の持つ人間性や感情豊かな瞬間に注目し、作品の深さを引き出しています。また、現代においても、「紅楼夢」は学術的な研究の対象として非常に高い評価を受けており、その解釈の幅が今なお増していることに注目すべきです。

このように、「紅楼夢」は多様な解釈を可能にし、それがさまざまな専門的な文献や論文の土台となっています。この探求の過程は、作品の理解を深化させる要因となっているのです。

2.3. 「紅楼夢」と他の古典文学との比較

「紅楼夢」は、中国の古典文学の中でも特異な存在であり、他の作品といくつかの点で比較されます。たとえば、「三国志」や「水滸伝」といった歴史物語は、戦いや英雄たちの行動に焦点をあてています。一方で、「紅楼夢」は、愛や家族の関係、人間の感情に重きを置いています。この点が、他の作品との大きな違いとなっています。

比較されることが多い「西遊記」も、他者との競争や冒険がテーマとなっていますが、「紅楼夢」は内面的な葛藤や社会の倫理について探求することに主眼を置いています。このため、「紅楼夢」は文学的にも社会的な側面でも、独自のスタンスを形成しています。

また、この作品は物語の構造やテーマにおいても独特な表現を持ち、「紅楼夢」の影響が他の作品に及んでいる点も重要です。これにより、多くの現代作家が「紅楼夢」の要素を取り入れ、新たな文学作品を生み出すきっかけになったと言えます。

3. 「紅楼夢」のテーマと象徴

3.1. 愛と悲劇

「紅楼夢」の中心には、愛と悲劇が存在します。主人公の宝玉と黛玉の愛は純粋で美しいものである一方、それは周囲の期待や圧力にさらされ、最終的には悲劇的な結末を迎えます。このように、愛の美しさと切なさが交錯し、読み手に強い感情的な影響を与えます。

宝玉と黛玉の関係が進む中で、彼らは様々な障害に直面します。それは家族の事情や社会の規範です。特に、宝玉が結婚しなければならない相手が存在することが、二人の愛を複雑にし、物語をより悲劇的にしています。これにより、「紅楼夢」は愛の力だけでなく、社会的な制約に対する挑戦としても読まれるべき作品となっています。

愛と悲劇のテーマは、物語の中で表現される情景や心理描写を通じて強調されており、これが作品全体の感情的な深さに寄与しています。悲劇的な結末は、ただ単に悲しみを誘うだけではなく、読み手に愛の儚さを考えさせるきっかけとなります。

3.2. 身分制度と社会批判

「紅楼夢」では、身分制度や封建社会への批判も重要なテーマです。作中に登場する貴族の家庭は表面的には華やかですが、その裏側では理不尽な制約や競争が存在します。この社会の現実は、登場人物たちの悲劇的な運命に直結しているため、このテーマは特に重要です。

物語の中で、宝玉が愛する黛玉は、身分差を理由に冷遇されるなどの苦しみを味わいます。こうした描写を通じて、曹雪芹は当時の封建的な身分制度が人間の感情や関係に与える影響を浮き彫りにしています。事実、物語を読み進める中で、心の中では反発しつつも、その制度に囚われている多くのキャラクターの姿が描かれます。

この社会批判の要素は、現代においても共鳴するものがあります。「紅楼夢」を通じて、読者は時代を超えた人間の本質や社会に対する疑問を持つことができるのです。読み手が現在の社会を考える上で、多くの示唆を与える重要な点となっています。

3.3. 夢と現実の交錯

夢と現実の交錯は、「紅楼夢」を特徴づける重要な要素です。物語中に登場する夢は、単なる幻想ではなく、登場人物たちの思いや願望、さらには彼らの内面的な葛藤を反映しています。夢は時に理想的な状況を描き出し、現実との対比を鮮明にします。

例えば、宝玉が黛玉に会うために夢の中で訪れるシーンは、彼の強い愛情と理想を象徴しています。この夢の中では、彼は自由に自分の感情を表現できますが、現実にはさまざまな制度や制約が彼らを束縛しています。こうした現実との乖離が、作品全体の悲劇的な雰囲気を作り上げています。

このテーマは、これまでの中國文学においても大きな影響を与えており、後世の作家たちにも多くのインスピレーションを与えてきました。夢と現実が交錯することで、読者は物語の深さや複雑さを体験し、単なる物語を超えた普遍的なメッセージに触れることとなります。

4. 「紅楼夢」の影響

4.1. 中国文学への影響

「紅楼夢」は、中国文学全体に無数の影響を与えました。特に、後の中国文学におけるキャラクター描写や感情表現の方法に、その影響が見られます。「紅楼夢」は、登場人物たちの十分な心理描写を通じて人間の内面的な葛藤を深く掘り下げており、これが後に多くの作家によって模倣されました。

また、作品の構造やテーマの多層的な展開は、他の文学作品に新たな創作手法を提供しました。「紅楼夢」の影響を受けた作家たちは、愛、悲劇、社会批判といったテーマを探求し、それを現代的な文脈で再解釈することで、新たな文学作品を生み出しました。

さらに、文学界において「紅楼夢」は長らく研究の対象とされており、その結果、多くの学者や批評家たちによって、様々な解釈や分析がなされてきました。このように、「紅楼夢」は中国文学の重要な礎となり、今日に至るまで文学研究の中心に位置付けられています。

4.2. 他の文化への波及

「紅楼夢」の影響は、中国の枠を超え、他の文化にも波及しています。特に、日本においては、古典文学や近代文学への影響が顕著です。多くの日本の作家たちは、「紅楼夢」のテーマや構造にける独自の解釈を加え、各自のスタイルで新たな作品を創作しています。

例えば、明治時代の作家たちが「紅楼夢」を翻訳し、その内容を日本語で発表することで、多くの日本人読者がこの作品に触れるきっかけとなりました。このような文化的な交流は、文学の枠を超えた視点を提供し、両国の文学的伝統に新たな響きを加えました。

また、現代においても、「紅楼夢」は国際的な文芸イベントや映画祭のテーマとして取り上げられることがあり、世界中の人々がこの作品を通じて文化を共有しています。このように、多文化主義の中で「紅楼夢」が持つ魅力は、現代の創作においても引き続き重要な役割を果たしています。

4.3. 現代アートとメディアにおける「紅楼夢」の表現

「紅楼夢」は、現代アートやメディアにおいてもさまざまな形で表現されています。近年、映画、劇、漫画、アニメなど、多岐にわたってリメイクされているのです。こうした表現形式は、作品の持つテーマやエッセンスを新たな視点から再解釈し、幅広いオーディエンスに届けています。

具体的には、映画においてはさまざまな監督が「紅楼夢」をテーマに据えており、それぞれ異なる時代背景や視点から物語を再解釈しています。例えば、近年の映画では、カラフルな映像を通じて華やかな宮廷生活をリアルに表現しつつ、同時に悲劇的な側面も強調しています。

また、現代のアーティストたちも「紅楼夢」のテーマを取り入れた作品を創作しています。彼らは、音楽、舞台芸術、絵画、写真などの異なる媒体を用いて、現代的な感性で「紅楼夢」を再解釈し続けています。このように、アートとメディアにおける「紅楼夢」の影響は、文化の一部として新しい形で生き続けているのです。

5. 現代文化における「紅楼夢」

5.1. 映画とテレビドラマにおける再解釈

「紅楼夢」は、映画やテレビドラマの素材としても非常に人気があります。特に、これまで数多くのドラマ化作品が制作されており、登場人物のキャラクターやストーリーラインが現代的なアプローチで再解釈されています。これにより、現代の視聴者は、古典文学をより身近に感じることができるのです。

例えば、最近のテレビドラマでは、若い俳優たちが主演し、キャラクターの魅力を最大限に引き出すことで、多くの人々の共感を得ています。また、視覚効果の向上により、豪華な衣装や壮大なセットがふんだんに用いられ、見る者を魅了する要素が増しています。このような視覚的表現は、作品の持つ感情やテーマをより強く観客に伝える役割を果たしています。

また、映画やドラマにおいては、原作にはなかった新たな要素やキャラクターが登場することもあります。これにより、原作を知るファンにとっても新しい楽しみを提供する一方で、新たな視聴者にも作品の魅力を広めることができています。

5.2. 漫画・アニメの影響

現代の漫画やアニメにおいても「紅楼夢」の影響は見られます。いくつかの作家やアーティストは、物語にインスパイアされ、新たなキャラクターやストーリーを作り出しています。特にアニメは、視覚的な要素が強いため、豪華な衣装や複雑な人間関係を美しく表現することができます。

例えば、日本の漫画作家が「紅楼夢」のキャラクターを取り入れたり、物語の美しい風景を再現した作品も見られます。こうした作品は、原作に対する敬意を表しつつ、独自の解釈を持って新しいストーリーを展開しています。また、キャラクターたちの感情をより強調するために、アニメーション技法や音楽、セリフ回しに工夫が施されています。

このように、漫画やアニメの分野での「紅楼夢」の影響は、視聴者にとって新しい理解を提供し、また原作への関心を喚起する重要な要素となっています。これにより、古典文学が現代の文化にいかに溶け込んでいるかを実感できるのです。

5.3. 文学研究と教育現場での役割

「紅楼夢」は、文学研究や教育現場においても重要な役割を果たしています。多くの学校や大学では、この作品を教材として取り上げており、文学や歴史の理解を深めるためのリソースとして利用されています。特に、作品のテーマやキャラクターについての討論が行われ、生徒たちの批判的思考を育む助けとなっています。

また、専門の研究者による「紅楼夢」に関する研究が進められ、その成果が学術論文として発表されています。これにより、新たな解釈や視点が提示され、文化的な理解を深めていく一助となっています。

さらに、近年ではインターネットやソーシャルメディアの普及により、若い世代にも「紅楼夢」の魅力が浸透しつつあります。ブログや動画配信プラットフォームなどで取り上げられることで、伝統的な文学が新しい形で親しまれるようになっています。

終わりに

「紅楼夢」は、単なる古典文学の領域に留まらず、現代文化に多大な影響を与え続けています。文学を超えた様々なメディアに展開され、新たな視覚や解釈を提供することによって、今なお多くの人々に感動を与えているのです。この作品を通して、私たちは愛、悲劇、社会批判など、普遍的なテーマを再び考える機会を得ると同時に、文化の継承と新たな創造がどのようにして可能であるかを学ぶことができます。

「紅楼夢」の美しさとその影響力は、時代を超えた感動を与え続け、多くの人々の心に刻まれていることでしょう。今後も、多様な解釈や表現方法を通じて、新しい世代の創作にインスピレーションを与え続けることに期待が寄せられています。