焼酎は中国の酒文化の中でも特に深い歴史を持つ飲み物です。中国各地で愛されている焼酎は、その土地の気候や風土、さらにはその地域の文化に影響を受けながら、多様な形で進化してきました。今回の記事では、焼酎にまつわる民間伝承やエピソードを通じて、その魅力を掘り下げていきます。私たちが普段何気なく飲んでいる焼酎には、知られざる物語や伝説が詰まっています。

1. 焼酎の歴史と文化

1.1 焼酎の起源

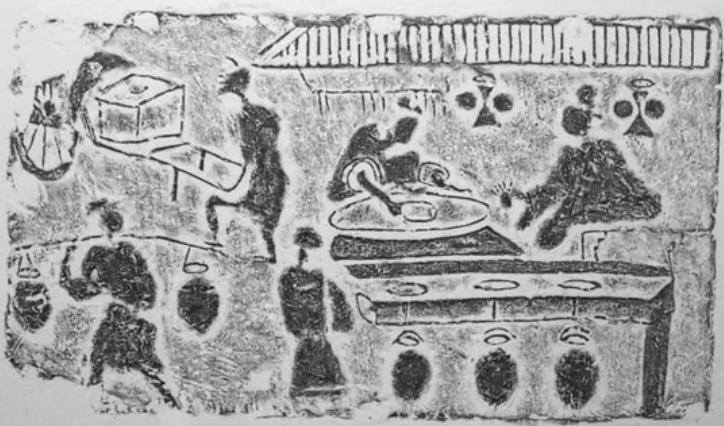

焼酎の起源は、古代中国の紀元前にさかのぼります。初期の焼酎は、主に米や麦を原材料に使用しており、当時の人々は発酵によって得られるアルコールを楽しんでいました。その後、蒸留技術が発展することにより、より高いアルコール度数を持つ焼酎が作られるようになりました。この対応は、贅沢な飲み物として貴族たちに好まれ、次第に一般市民にも広がっていったと言われています。

焼酎の発展において、地域ごとの特色も無視できません。四川省のような湿度の高い地域では、米を使った焼酎が主流であり、逆に乾燥した北方地域では小麦や蕎麦が多く使われました。これにより、焼酎は各地で異なる風味を生み出すようになりました。地域に特有の自然条件や文化的背景が焼酎の味や製法に影響を与えてきたのです。

また、歴史的に見ると、焼酎は文化交流の媒介でもありました。シルクロードを通じて、他の国々との交易が行われ、欧米の酒文化とも接触するようになりました。このような経緯により、焼酎は単なるアルコール飲料以上の意味を持つようになり、中国文化の重要な一部を形成しています。

1.2 焼酎の種類と地域性

中国では、焼酎には多様な種類が存在し、それぞれの地域で独特のスタイルが生まれています。例えば、華北地方では「白酒」と呼ばれる焼酎が有名で、主に小麦や黍を原料にしています。白酒は強い風味があり、料理との相性が良いため、食事のお供として重宝されています。

一方、南方地域では「米焼酎」が人気です。特に広東省においては、モモやマンゴーなどのフルーツを使ったフレーバー焼酎も存在し、爽やかな飲みごたえが特徴です。米焼酎は、日本の清酒に似た風味で、幅広い層の人々に愛されています。

さらに、地域性に影響を受けた焼酎のブランドも数多く存在します。例えば、雲南省の「普洱焼酎」は、特有の発酵プロセスと地元の茶葉を使った仕込みが特徴で、他の焼酎とは一線を画しています。そういった多様なスタイルは、焼酎の楽しみを広げてくれる要素となっています。

2. 焼酎に関する民間伝承

2.1 焼酎の神秘的な起源

焼酎には多くの神秘的な起源に関する民間伝承が存在します。ある伝説によると、古代の王が自らの健康を守るために特別な飲み物を求め、山の奥深くにいる仙人に頼ったと言われています。その仙人は、華やかな花や清らかな水を使って焼酎を作り上げました。この焼酎は、飲むことで不老不死を叶えると信じられていたため、王はこの特別な酒を絶えず求め続けたのです。つまり、焼酎は単なる酒ではなく、神秘的な力を持つ飲み物として崇められていたのです。

また、特定の地域には、震災や災害に対する防御のために焼酎が用いられたという話もあります。一部の村では、焼酎を神様に捧げることで町の平安を願ったと言われています。この慣習は、焼酎が古来より神聖視されていたことを示しています。今でも、祭りの際に焼酎を神に捧げる儀式が行われ、その地域の人々によって受け継がれています。

このように、焼酎は単なる飲み物であるだけでなく、様々な民族や地域の信仰心を体現した存在としても捉えられることができます。焼酎に隠された神秘的なエピソードは、飲むときにその背景を思い起こさせ、より深い味わいを楽しむきっかけとなるでしょう。

2.2 焼酎と地元の伝説

焼酎に関する地元の伝説も多く存在し、それぞれの地域で焼酎の魅力を語る重要な役割を果たしています。例えば、雲南省では「隠れた焼酎の村」という伝説があります。これは、長い間人々に姿を見せなかったかつての酒造りの職人たちが、特別な焼酎の製法を後世に残すために隠れ住んでいたという伝承です。この村に足を踏み入れた者は、貴重な焼酎を作る術を学ぶことができると言われ、多くの人々が探し求める場所として語り継がれています。

また、四川省では「神の焼酎」という話も有名です。この焼酎は、特定の神様によって作られると信じられており、神聖視されています。村人たちは、この神の焼酎を飲むことで豊作や幸福がもたらされると考えており、毎年村の神社でお祭りを行いながら、この焼酎を神に捧げています。神社には、この焼酎を求める訪問者が絶えないため、地域の象徴とも言える存在になっています。

地元の話を通じて、焼酎はただの飲み物ではなく、地域のアイデンティティや文化を反映した重要な要素であることが分かります。これらの伝説は、地域に住む人々にとって、焼酎を愛する理由の一つとなり、文化的な絆を深める手助けとなっています。

3. 焼酎のエピソード

3.1 名酒にまつわる逸話

焼酎には、その名酒に関する数多くの逸話が存在します。例えば、ある地方の焼酎ブランドは、創業者が若い頃に出会った美しい女性との思い出から生まれたと言われています。彼はその女性のために最高の焼酎を作ろうと決心し、何度も試行錯誤を繰り返した結果、独特の香りと深い味わいを持つ焼酎が完成しました。この酒は後にその地域を代表する名酒となり、今でも人々に愛され続けています。

また、特定の焼酎が有名な作曲家や詩人にインスピレーションを与えた逸話もあります。ある作家は、自身が愛する焼酎を飲みながら創作を行い、その作品が大ヒットを記録しました。この焼酎は彼の代名詞ともなり、飲むことが作家の気分を高める特別なサポートとなったと言われています。このように、焼酎は芸術や創作の源としても大きな影響を与えてきました。

また、社会問題や歴史的な出来事と関連するエピソードも多くあります。古くは戦の合間に焼酎を飲み、その勢いをつけた兵士たちの話が語られています。また、饑饉の際には、焼酎を飲むことで心を落ち着かせ、逆境を乗り越えた人々の物語も存在します。焼酎は、ただの酒としてではなく、時に人々の勇気や希望を象徴する存在として語り継がれています。

3.2 焼酎愛好家の物語

焼酎を愛する利用者にまつわる心温まる物語も数多く存在します。例えば、ある小さな町の居酒屋では、毎晩焼酎を楽しむ常連客たちが集まります。彼らは、焼酎を通じて築かれた友情を大事にしており、それぞれの人生の出来事を分かち合うことで支え合っています。このようなコミュニティにおいて、焼酎は人々を結びつける重要な役割を果たしています。

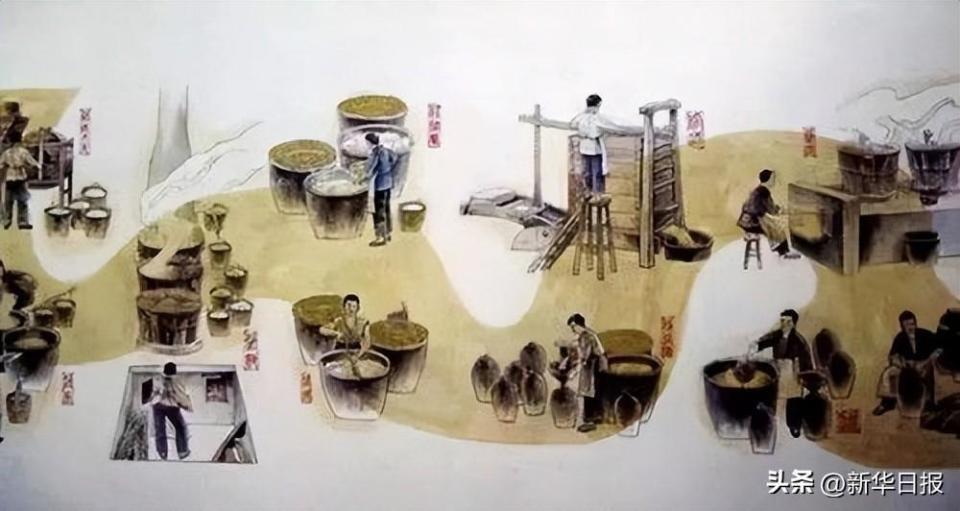

また、焼酎を始めとする酒文化を継承するための活動を行っている団体も存在します。伝統的な焼酎作りを学びたい若者たちに、地元の熟練した職人が教えるワークショップが開かれています。これにより、焼酎文化の継承が行われ、次世代へと受け継がれていくのです。こうした取り組みは、焼酎の魅力を再発見するきっかけにもなります。

さらに、焼酎をテーマにしたフェスティバルやイベントも定期的に開催されています。焼酎愛好家たちは、自らの好きな銘柄を持ち寄り、互いに語り合うことで新しい出会いが生まれる場ともなっています。焼酎を通じて結ばれる絆は、一生の宝物となることが多いです。

4. 焼酎と日本文化の関係

4.1 焼酎の祭りと行事

焼酎は、中国の様々な祭りや行事において欠かせない存在です。特に春節(旧正月)の際には、家族が集まり、特別な焼酎を持ち寄ってお祝いします。この時、焼酎は単に飲むものではなく、祖先への感謝の気持ちを表すために神棚に供えられることも多いのです。このように、焼酎は文化的な儀式における重要な要素となっており、親族の絆を強める役割を果たしています。

また、地域ごとに特有の焼酎祭りが開催されており、地元の焼酎を紹介するイベントが行われます。これらの祭りでは、焼酎の試飲や販売、関連商品の展示が行われ、観光客にも人気があります。例えば、福州で行われる「焼酎祭」では、地域の様々な焼酎が一堂に会し、地元の料理と共に楽しむことができます。このようなイベントは、焼酎文化の普及にも大きく寄与しています。

さらに、伝統的な焼酎作りの技法を学ぶためのワークショップも行われています。若い世代に伝統を継承するために、経験豊富な職人が直接指導し、焼酎作りの楽しさを広めています。こうした活動を通じて、焼酎の魅力はますます多様性を増し、文化の一部として根付いています。

4.2 焼酎が描かれた文学や芸術

焼酎は、その独特の風味や文化を反映し、多くの文学作品や芸術作品にも描かれています。特に詩歌においては、焼酎は恋愛や人生の苦悩を表現するモチーフとして使われることが多いです。古代の詩人たちは、焼酎を通じて感情を表現し、その作品に命を吹き込んでいました。例えば、ある詩には焼酎を飲むことで悲しみを和らげる様子が描かれており、多くの読者の共感を呼んでいます。

また、近代の小説や映画においても、焼酎は重要な要素として登場します。登場人物が焼酎を飲みながら直面する問題に対処する様子は、リアルな人間の感情を表現する手段となっています。こうした作品は、焼酎を愛飲する人々にとって、共鳴する瞬間を提供してくれます。

美術の分野でも、焼酎をテーマにした作品が存在します。地元のアーティストたちは、焼酎の文化や人々の生活を描いた作品を作り上げ、それを通じて焼酎の魅力を発信しています。また、焼酎のボトルデザインやラベルのアートも注目を集めており、視覚的な楽しみも提供されています。このように、焼酎は文化的な資源として様々な形で表現されています。

5. 現代の焼酎と未来の展望

5.1 新しい焼酎のトレンド

現代では、焼酎も進化し続けています。特に健康志向が高まる中、低アルコールの焼酎や、無添加の天然素材を使った焼酎が人気を集めています。若い世代を中心に、「ヘルシー焼酎」がトレンドとなり、飲みやすさと健康を両立させた新しい焼酎のスタイルが次々と登場しています。

また、創造性あるフレーバー焼酎も注目されています。特定の果物やハーブを使ったフレーバー焼酎は、独特の香りと味を楽しむことができ、特に女性の消費者から支持されています。たとえば、ラズベリーや抹茶を使った焼酎が若者の間で流行しており、カクテルとしても人気があります。これにより、焼酎を楽しむ新しいスタイルが広がっています。

さらに、輸出の観点でも焼酎の人気が高まってきています。国際的な酒類展覧会で多くの賞を受賞する焼酎も増えており、日本以外の国々でも注目される存在になっています。新しい市場に進出することで、焼酎文化の可能性はさらに広がっていくことでしょう。

5.2 焼酎文化の継承と発展

焼酎文化の継承と発展は、次世代にとっても重要なテーマです。焼酎を愛する人々や、職人たちがその製法を学び、伝えていく活動が行われています。学校や地域活動を通じて、焼酎文化を若い世代に伝える取り組みが数多く見られます。応援を受けた若者たちは、伝統的な技術を学びながら、焼酎作りの魅力を発見していくのです。

また、地域の祭りやイベントを通じて、生産者が自らの焼酎を紹介する機会が増えています。これにより、消費者との距離が短くなり、焼酎文化の理解が深まると同時に、地域の活性化にもつながっています。焼酎を媒介にした地元コミュニティが形成され、互いに支え合うことで、文化が育まれていくのです。

未来を見据えたとき、焼酎文化は今後さらに多様化し、新しい挑戦が続くことでしょう。地域の伝統を大切にしながら、新しい風が吹き込まれることで、焼酎文化はますます魅力的になる可能性があります。私たちが日常で楽しむ焼酎には、数えきれない物語や伝説が詰まっています。

このように、焼酎はただの飲み物ではなく、歴史、文化、伝承が交錯する複雑な存在であることが理解できました。今後の焼酎文化の発展も楽しみにしながら、私たちもその一端を担っていきたいものです。

終わりに

焼酎にまつわる民間伝承やエピソードは、私たちの生活に深く根ざし、文化の一部として色あせることなく受け継がれています。地域ごとに異なる風味やストーリーは、焼酎を飲む楽しみをさらに引き立てます。焼酎の魅力は、過去の伝説や逸話だけでなく、今を生きる私たち自身が積み重ねていく未来の物語にも紐づいているのです。これからも焼酎を楽しむとともに、その背後にある歴史や文化を分かち合い、共に育んでいければと思います。