水墨画と書道は、中国文化の中で非常に重要な位置を占めており、それぞれが独自の美学や技術を持っています。しかし、これら二つの芸術形式の間には深い関わりがあり、互いに影響を与え合っています。本記事では、水墨画と書道の関係を通じて、自然観や人間観を表現する方法について詳しく探っていきます。これにより、二つの芸術がどのように互いに補完し合い、同時に中国の哲学的な考え方を反映しているのかを理解していただければ幸いです。

1. 水墨画の歴史

1.1. 水墨画の起源

水墨画は、古代中国の文化にその起源があります。一般的には、5世紀から6世紀頃に形成され始めたとされています。この時期、伝統的な絵画技法が発展し、特に水と墨を利用した画風が好まれるようになりました。その背景には、道教や仏教の影響が大いに関係しています。自然をテーマにすることで、精神的な安らぎを求める思想が強まったのです。

例えば、隋代や唐代の画家たちは、山水画を通じて自然の美しさを追求しました。彼らは、山や川、雲や霧などを描写することで、観る人に自然との一体感を感じさせました。このような作品が多く残っていることから、当時の人々が自然をどれだけ大切に思っていたかが伺えます。

1.2. 主要な水墨画の流派

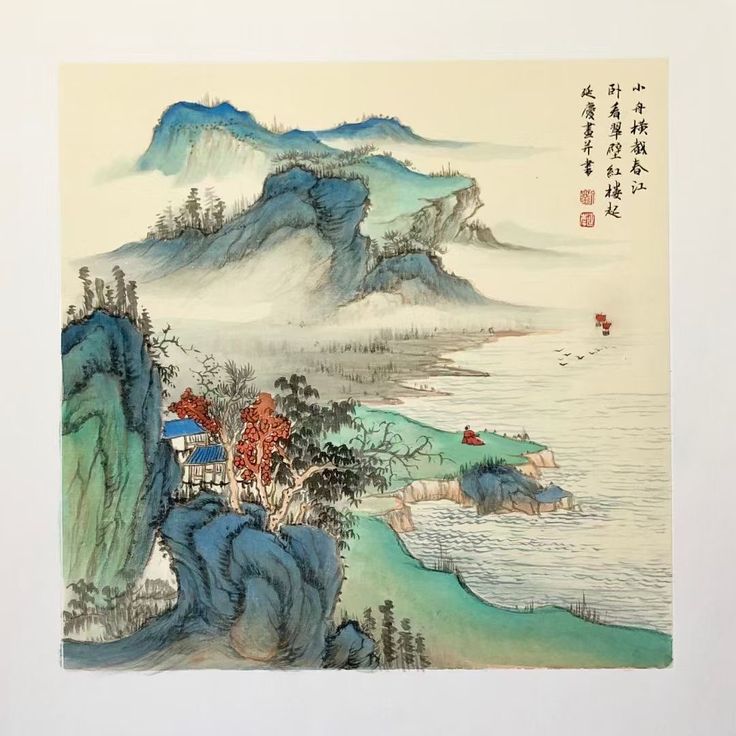

水墨画にはいくつかの流派がありますが、特に有名なのは「山水画」と「花鳥画」です。山水画は、大自然の壮大さや柔らかさを表現するジャンルであり、多くの詩人的な要素が含まれています。一方、花鳥画は、植物や鳥などの日常生活の美しさを描くものです。この二つは異なるテーマですが、共通して自然の大切さを再認識させます。

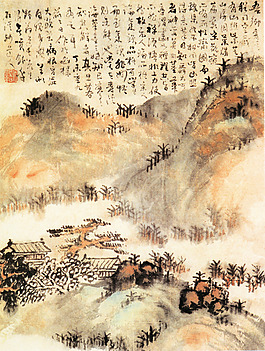

また、元代や明代には、「文人画」という新たなスタイルも誕生しました。文人画は、技術だけでなく、詩や哲学も重要視し、画家の個性を強く打ち出すものでした。このスタイルが定着することで、水墨画はより多様な表現方法を持つようになりました。

1.3. 水墨画の発展過程

水墨画の発展過程は、時代の変遷とともに変化してきました。元代から明代にかけて、技術の深化とともに、より抽象的な表現が試みられるようになりました。特に、明代の画家である「董其昌」は、水墨画のスタイルを大きく変える重要な人物です。彼は、絵画における個人の感情や思想を重視し、より高い次元での芸術性を追求しました。

清代にはさらに多くの流派が生まれ、特に「四王」(王士禎、王時敏、王翬、王鳳翚)の流派が有名です。これらの画家たちは、技法の伝承だけでなく、個々の感受性を表現する試みを行いました。このような背景があったため、水墨画は時を経て独自の文化的地位を確立し続けています。

2. 書道の歴史

2.1. 書道の起源と分類

書道は文字を美しく表現する技法であり、中国文化において非常に重要な芸術とされています。その起源は、紀元前3000年頃の甲骨文字にまで遡ります。その後、漢字の発展とともに、書道も技法やスタイルが多様化しました。主に楷書、行書、草書、隷書、和様など、いくつかのスタイルに分類されています。

楷書は最も基本的な形式であり、明確さと読みやすさが特徴です。行書は流れるような筆使いが美しく、草書はより自由で個性的です。このように、書道は単なる文字の記載にとどまらず、その形や流れによって深い感情や思想を伝える手段となっています。

2.2. 書道の技法とスタイル

書道の技法には、道具や材料に応じてさまざまなスタイルがあります。一般的には、筆、墨、硯、和紙を用いて作品を仕上げます。これらの道具一つ一つが、書道の魅力を引き立てる重要な要素です。特に筆の使い方によって、文字が持つリズムや形が変わり、作品全体の印象が大きく変わります。

例えば、草書のように自由なスタイルは、筆の動きを最大限に活かした技法です。このジャンルでは、文字の形が崩れることさえも美しさの一部とされています。これにより、書道は芸術としての側面と同時に、詩的な表現にもつながるのです。

2.3. 書道の文学的背景

書道は、単なる文字の芸術にとどまらず、中国の詩や文学と深く結びついています。古代の詩人たちは、詩と共に書を楽しむ文化がありました。多くの書道作品には、詩が添えられ、視覚と感覚の両方から楽しめる作品が多く存在します。

特に、唐代には「詩、書、画」の三位一体の考え方が広まりました。詩の深い思想や感情に触れながら、その表現を文字で補完するという技法です。このように、書道は文学と美術が相互に影響し合い、より豊かな表現を生み出してきました。

3. 水墨画と書道の技術的関係

3.1. 使用する道具と材料

水墨画と書道は、共通して筆、墨、硯、和紙という道具を使用します。この共通の道具は、両者の作品を比較するときに、技法やスタイルの違いを際立たせる要素となります。特に、筆の使い方は、ただの道具以上の重要な役割を果たします。水墨画では、筆のストロークによって描写される自然の美しさが強調され、書道では文字の一字一字に込められた意味が際立ちます。

書道における筆使いは、力強さや柔らかさを変えることで、各文字の個性が際立ちます。水墨画でも、同様に筆を使って陰影や奥行きを表現します。このように、道具や材料は両者にとって不可欠であり、作品の質を左右する重要な要素です。

3.2. 表現技法の共通点

水墨画と書道の表現技法には、多くの共通点があります。まず最初に挙げられるのは、「余白」という概念です。水墨画では、白いスペースが絵全体の調和を生む要素となり、観る人に想像の余地を与えます。同様に、書道でも余白は文字が表現するメッセージを強調するために必要不可欠です。このパランスが双方において、作品に深みを与えているのです。

また、水墨画には「滴墨法」という技法がありますが、これは墨を滴下することで自然の偶然性を取り入れた表現方法です。書道にも似たような技法があり、筆の動きを自由にすることで、思わぬ美を生むことができます。このように、両者の技法には、偶然性や流動性が共通して見られ、豊かな表現を生む基盤となっています。

3.3. 相互影響と融合

水墨画と書道は、長い歴史の中で互いに影響し合い、発展してきました。特に文人画の流派では、絵と書が一体化した作品が多く見られ、その中に詩が添えられたものは、見る者に深い感慨を与えます。例えば、宋代の画家である「文徴明」は、水墨画と書道を融合させた作品で知られています。彼の作品では、絵の中に書を取り入れることで、視覚的な美と文学的な深さを兼ね備えた作品が生まれました。

このように、二つの芸術が共鳴し合うことにより、新たな創造性が育まれています。そして、この相互影響は現代の芸術家たちにも引き継がれ、両者を融合させた新たな表現方法が探求されています。

4. 自然観の表現

4.1. 水墨画における自然の描写

水墨画は、自然の美しさや壮大さを表現するための優れた手段です。特に山や川、樹木などの自然風景は、水墨画の中で非常に重要なテーマです。画家は、筆の動きや墨の濃淡を駆使することで、観る者に自然の一部としての感覚を呼び起こします。例えば、唐代の画家「徐渭」は、山水を描写する際に大胆な筆使いを取り入れ、力強い表現を展開しました。

さらに、水墨画では、色が薄まり、抑えられたトーンで自然を表現することが多いです。このことは、ただ描くことだけでなく、観る者に対して自然の神秘性を感じさせるための技法でもあります。このようにして、水墨画は自然をただ描くのではなく、深い感情や思想を反映させる手法として機能しているのです。

4.2. 書道に見る自然の象徴

書道においても自然は重要なテーマであり、多くの作品には植物や風景に関する詩が添えられています。例えば、竹や梅は書道において特別な象徴とされ、「竹は強さ、梅は高潔さ」を意味します。書道家たちはこれらの桜や竹の美しさを、筆使いで表現することで、自然への敬意を示します。

また、書の中の文字自体も自然界の形や動きに影響を受けており、筆使いから感じ取ることのできる流れやリズムは、自然界の調和を如実に表現しています。このように、書道は表面的な文字だけでなく、その背景にある自然の美と人々の感情を一緒に伝える重要な役割を持っているのです。

4.3. 自然観がもたらす感情

水墨画や書道の作品が自然を題材にすることで、観る者はさまざまな感情を抱くことができます。たとえば、朝霧に包まれた山水を描いた作品は、静けさや神秘的な思いを呼び起こし、自然との一体感を感じさせます。また、穏やかな波を描いた作品には、心の平穏さを求める気持ちが込められていることが多いです。

書道でも、自然に関連した詩が添えられることで、作者の感情や思想がさらに際立ちます。これにより、観る者は文字以上のメッセージを読み取ることができ、より深い感動を得ることができます。このように、自然観が与える感情は、水墨画や書道の両者において非常に重要な要素であると言えます。

5. 人間観の表現

5.1. 水墨画における人間の存在

水墨画においては、人間の存在はしばしば風景の中に溶け込む形で描かれます。たとえば、山水画の中には登山者や漁師の姿が描かれ、自然と人間が共存している様子が表現されます。これにより、人間の小ささや自然の偉大さ、さらには両者の繋がりを感じることができます。古代の画家たちは、自らの身を自然に委ねることで、人間の存在の意味を深めようとしました。

現代においても、水墨画を通じて人間の感情や存在意義を探る作品が増えています。自然の中で遊ぶ人々の姿は、今や生活の中にあるストーリーの一部となり、観る者に様々な考えを促します。このように、水墨画は人間の存在を自然との関係性の中で考察する重要な手段となっています。

5.2. 書道による人間の内面の反映

書道は、筆使いによって作者の内面を顕にする重要な表現手段です。特に、筆の流れや墨の濃淡は、感情や思考の深層を映し出す要素として機能します。このため、自己の内面を文字で表現することで、観る者に強いメッセージを伝えられるのです。書道作品を見たときに感じる緊張感や倫理的な情緒は、すべて筆者の心の反映といえるでしょう。

また、書道作品の中には、人生や哲学に関する諭しや教訓が込められることが多いです。詩と同じように、書道は作者の視点を通して人間の内面を描く重要な役割を果たしています。このように、書道は表面的な文字に留まらず、作者の思惑や価値観を豊かに表現しています。

5.3. 人間観が作品にもたらす意味

水墨画と書道の両方における人間観は、作品に深い意味をもたらします。例えば、水墨画で描かれた孤高の登山者は、自然との対話を通じて自己を見つめ直す姿勢を象徴しています。観る者は、この姿を通じて自らの人生の意味や目的を考えさせられます。このような作品は簡素でありながらも深い感銘を与え、人間の存在意義を模索させるのです。

書道でも同じように、付随する詩や言葉が持つ意味が重要です。特に、古典詩の一節が書かれた作品では、その言葉がもたらす教訓や示唆が観る者に届きます。このように、人間観が与える影響は、水墨画や書道において非常に重要で、芸術の背後にある思想や文化を理解する手がかりとなるのです。

終わりに

水墨画と書道は、互いに深い関係を持ちながら、自然観や人間観を豊かに表現する芸術形式です。水墨画の墨の流れや、書道の筆の運びには、どちらも哲学や感情が反映されており、見る者に深い共鳴をもたらします。この二つの芸術の理解を通じて、中国文化の奥深さや、自然との調和、人間存在の意味を再考する契機となれば幸いです。水墨画と書道が持つ美しさを感じ取りながら、それらが教えてくれるメッセージを受け取ってみてください。