漢字は単なる文字ではなく、古代中国の文化や歴史を映し出す重要な要素です。漢字の起源は紀元前の古代に遡り、当時の人々が自らの思考や感情、日常生活を表現するために発展させてきました。漢字は数千年にわたって進化し、時代の変遷に伴ってその形や使い方が変わってきました。今の私たちの社会においても、漢字は欠かせない部分となっており、デジタル化が進む現代でもその影響力は健在です。

特に、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及によって、コミュニケーションの形は大きく変わっています。言葉を短縮したり、独自の表現を生み出すことで、新たな漢字の使い方が生まれてきました。これにより、かつての意味がもはや一般的でなくなっている漢字もありますが、それと同時に新しい形での利用も進化しています。このように、漢字と社会コミュニケーションの関係はますます深まっており、私たちの日常生活においてもその影響は大いに感じられます。この章では、漢字と社会コミュニケーションの新しい形について詳しく探っていきます。

漢字の起源と発展

1. 漢字の歴史的背景

1.1 古代中国における漢字の誕生

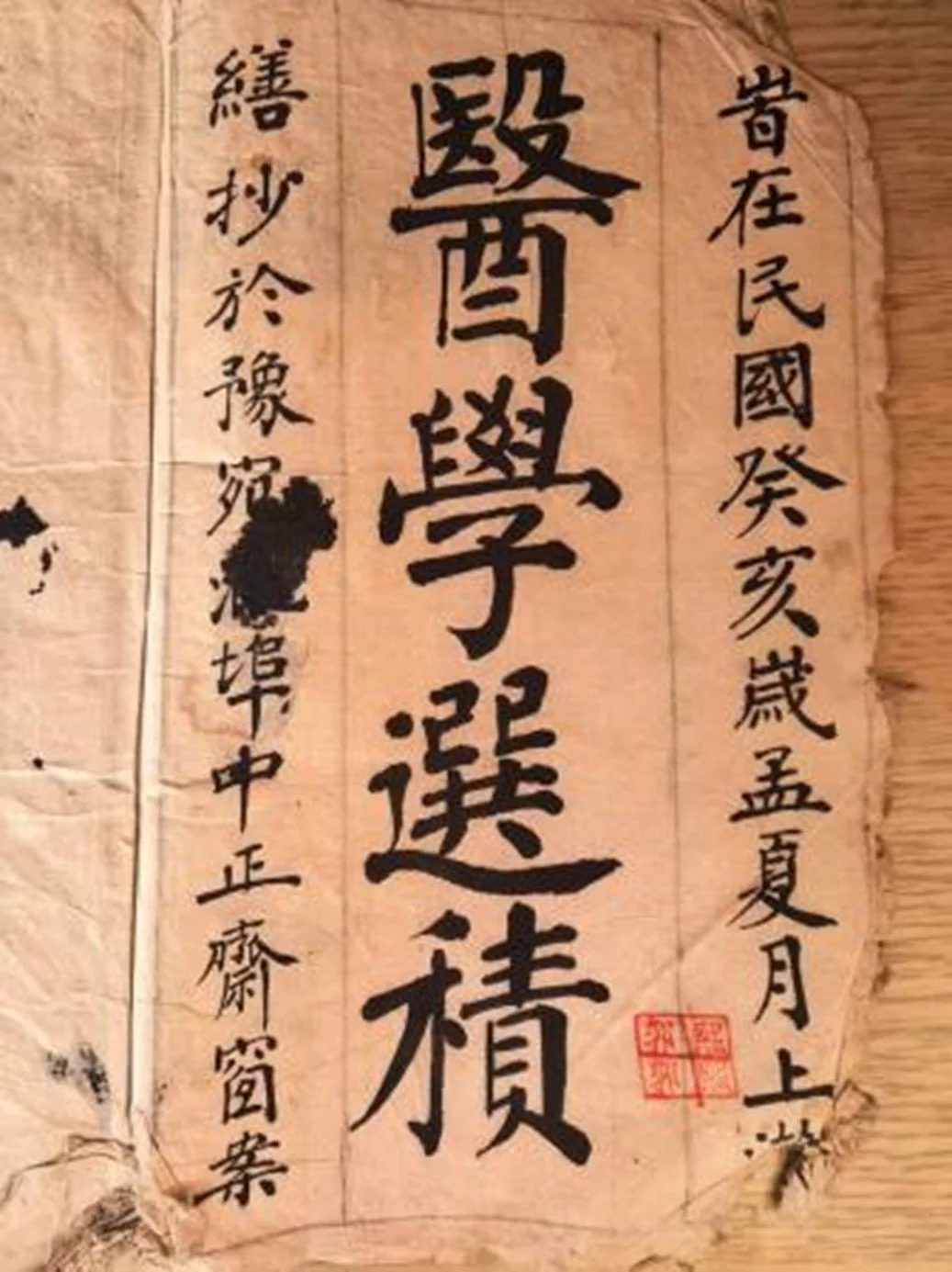

漢字の根源は古代中国の亀甲文字や金文に見られます。紀元前1200年頃の商時代(約1600年~1046年)には、甲骨文字が使われ、その中には占いの結果を記録したものや王の命令、農作物の収穫に関する文書などが含まれています。これらの文字は、単に言葉を表現するだけでなく、当時の人々の精神や文化、社会構造をも反映しています。例えば、甲骨文字の多くは、非常に具体的な絵文字としての側面を持っており、その形状から当時の生活様式や信仰が伺えます。

漢字が誕生した背景には、文字によって社会の記録を残す必要性があったことがあります。文字がなければ、情報の伝達は口伝えのみであり、正確性や信頼性に限界がありますでした。漢字の発展は、古代社会の発展と密接に関係しており、文字の誕生は文化の進化を支える基盤となりました。例えば、商業活動や政府の統治において、漢字の使用は情報の効率的な伝達を可能にし、古代中国の組織化された社会を作り上げる助けとなりました。

1.2 漢字の進化と変遷

漢字は時代と共に進化してきました。漢代以降、漢字はさらに整備され、隷書や楷書などのスタイルが登場しました。隷書は、漢代中期に登場し日の目を見るようになると、書きやすさから広まっていきました。楷書は、より均一で美しい文字を書くために必要な規範を持つことから、後の時代において標準的な漢字のスタイルとなります。このように、漢字の形式やスタイルの変遷は、社会のニーズに応じて進化してきたとも言えるでしょう。

また、漢字は中国国外にも影響を及ぼしました。日本、韓国、ベトナムなどの国々においても漢字は取り入れられ、それぞれの文化に根付いています。日本では、漢字を元にした仮名(ひらがなやカタカナ)が誕生し、独自の文法や発音を持つ言語となりました。このように、漢字は日本の文化に大きな影響を与えており、その独自の発展や利用方法が形成されました。

2. 漢字の構造と種類

2.1 漢字の構成要素

漢字は、構造が非常に多様で、個々の漢字が持つ意味や音韻に基づいて分類されます。基本的には、部首と呼ばれる部品(偏や旁など)と、声符(音に関わる部分)から構成されています。例えば、「河」という漢字の場合、「氵」は水に関する部首であり、その下に「可」という音符があります。このように、部首はその漢字が示す概念に関わり、音符はその発音を示しています。

この構造的な特徴は、漢字を学ぶ上での重要な要素です。特に外国の人々が漢字を学ぶ際には、この部首と音符の組み合わせを理解することで、漢字の意味や発音を推測できるようになります。実際、部首を知っていることで、未知の漢字を見た際にも意味を理解しやすくなります。

2.2 形声字と会意字の解説

漢字の種類には、形声字と会意字があります。形声字は、漢字の形の中に意味を示す部首と音を示す部分(声符)が組み合わさったものです。例えば、「河」という漢字は水に関する部首があり、「可」が音を示しています。こうした形声字は、漢字の大部分を占めており、独自の意味を持つ字を多く作り出すことが可能です。

一方、会意字は二つ以上の漢字が組み合わさって新たな意味を持つ字です。たとえば、「林」は二つの木(木の字)から成り立っており、多くの木が集まることを表しています。このように、会意字はその構造から数字の増加や集合を表すものが多いです。会意字の理解は、漢字の根本的な概念を学ぶ上で役に立ちます。

形声字や会意字を通して、漢字の持つ表現の幅を知ることができ、その理解はより深まります。今後の漢字の利用や発展においても、こうした構造は大変重要な役割を果たすでしょう。

3. 漢字の課題と現代社会の影響

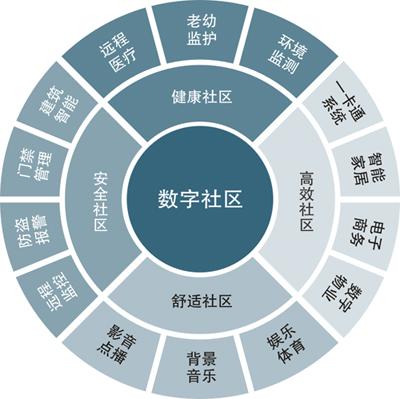

3.1 デジタル化と漢字使用の変化

近年、デジタル化が進んだことで漢字の使用にも変化が生じています。タイピングやスマートフォンの普及により、手書きの漢字を書く機会が減少し、漢字の形を忘れてしまう人も増えています。手書きの漢字を練習する機会が減っているため、特に若い世代においては、書ける漢字の数が減少する傾向があります。

また、デジタル端末を通じて漢字を使用する際には、変換機能を利用することが多く、自分で漢字を思い出す機会が少なくなっています。変換ソフトが提供する候補から漢字を選ぶことが当たり前となり、このことは漢字の記憶や理解に影響を与えているかもしれません。

さらに、SNSやメッセージアプリなどでは、短縮語や新しい造語が流行し、漢字の使われ方も変わっています。例えば、「OK」のような英語の用語が広まり、漢字の役割があまり重要視されなくなる傾向もあります。これにより、従来の漢字を用いた伝統的な表現が薄れつつあるのも事実です。

3.2 教育現場における漢字の問題

教育現場では、漢字の教え方にも課題があります。一部の子供たちが漢字を覚えるのに苦労しているという現象が観察されています。この背景には、漢字をただ機械的に暗記することを求められる教育方法が多いことが挙げられます。生徒が漢字の意味や構造を理解できず、ただ形と音を記憶するだけでは、単なる言語学習以上の効果が得られないかもしれません。

また、実際の生活や文化的な背景を理解できないまま漢字を学ぶことは、子供たちの興味を失わせ、学習意欲を低下させる原因となることもあります。教師や教育者は、漢字を学ぶ際にその歴史や文化的な側面も一緒に教えることで、より深い学習を促すことができるでしょう。

さらに、デジタル機器が普及した今、漢字を使ったコミュニケーションが増える一方で、対面でのコミュニケーションの機会が減りつつあります。こうした社会的な背景も、漢字教育において検討すべき課題となります。

4. 漢字と社会コミュニケーションの新しい形

4.1 SNSにおける漢字の役割

SNSの普及により、言語での表現方法が大きく変わりました。特に、漢字は一言で意味を強調する力を持っており、瞬時にメッセージを伝える手段として頻繁に用いられています。たとえば、Twitterなどの短い形式のプラットフォームでは、限られた文字数の中で情報をメッセージとして伝えるために、漢字が有効に使われています。絵文字やスタンプとは異なり、漢字には明確な意味が込められているため、ユーザー同士のコミュニケーションを深める役割が果たされています。

また、漢字の使用範囲が広がることにより、さまざまな表現技術が誕生しています。例えば、特定の感情や意見を表現するために新たな漢字の組み合わせや造語が利用されるようになり、若者の間で新しい言語文化が根付いています。これにより、漢字が持つ柔軟性と創造性が再評価され、新たなコミュニケーション手段として重要視されています。

しかし、この新しい形のコミュニケーションには注意が必要です。漢字が軽視されることや、誤用されることも存在します。特に、漢字の意味や用法が正しく理解されていないまま使われることで、誤解や混乱が生じる可能性があります。したがって、SNSでの漢字の使い方には慎重さが求められます。

4.2 漢字と国際交流の可能性

漢字は国際交流においても重要な役割を果たします。日本、韓国、ベトナム、中国など、さまざまな国で使われている漢字は文化的なつながりを強化する要素となっています。特に、日本と韓国は、漢字を取り入れたことにより、古代からの文化的な交流を持っており、順応性を見せています。これにより、言語の壁を越えたコミュニケーションが可能になります。

教育においても、漢字を通じた国際的な学びの場が増えてきています。例えば、海外の大学では、日本語教育や中国語教育が盛んに行われており、漢字の重要性が再認識されています。訪日外国人が増える中で、漢字を学ぶことは日本文化を理解する手段の一つとなりえます。文化背景を理解することが、国際的な友好や信頼関係を築くために必要です。

また、漢字は国際交流の中で新たなビジネス機会を生む可能性があります。特に技術やデジタルコンテンツの発展によって、漢字が持つ独自の美しさやデザイン性が見直され、新しいアートや新商品としてのコンテンツが作られています。こうした文化的な要素は、人々のライフスタイルに影響を与え、国際的な視野を広げる助けになります。

5. 漢字の未来と展望

5.1 漢字の保存と継承の重要性

漢字の未来において、保存と継承は非常に重要なテーマです。漢字は単なる文字です。しかし、それは歴史や文化を支えている重要な要素でもあります。教育の現場では、ただ漢字を学ぶのではなく、その意味や背景、歴史を学ぶことが求められています。特に、伝統的な書道や漢文学を学ぶことで、漢字の深い理解と愛着を育むことができます。

また、地域文化を含んだ漢字の保存も重要です。例えば、日本各地の方言や地域名に使われる特有の漢字は、地域のアイデンティティを表現しています。これらの漢字を知ることは、地域の文化や人々の生活を理解する手段にもつながります。地域に根ざした漢字を次世代に伝えるために、地域の特色を活かした教育が必要です。

さらに、漢字は文化遺産としても評価されています。国や地域で漢字に関するイベントや展示を開催することで、人々にその価値を再認識し、未来へとつなげることができます。漢字を大切にする意識を育てることが、文化の発展に寄与することになるでしょう。

5.2 新たな漢字の創造と発展の方向性

現在の時代において、新たな漢字の創造や発展が求められる場面も多くあります。現代社会の変化に伴い、新しい概念や技術が生まれる中で、それに応じた漢字の必要性が生じます。例えば「デジタル」や「スマホ」といった言葉は、すでに日本語でも使用されていますが、これに対応する新しい漢字が求められることもあるのです。

また、グローバル化が進む中で、国際的に通用する新しい漢字の創造も必要となるでしょう。文化や言語が融合していく中で、その一環として新しい表現方法の開発が重要です。既存の漢字の組み合わせや、新たな字体の考案など、多様なアプローチが考えられます。

最後に、新たな漢字の発展には創造性が大切です。アートやデザインの分野において、漢字を使った新しい表現を模索することで、さらに多くの人々に漢字の魅力を伝える機会が増えます。文化の進化と共に、漢字もまた新しい姿を見せることでしょう。

終わりに

漢字は長い歴史の中で進化を続け、私たちの社会コミュニケーションに不可欠な要素となっています。デジタル化や国際化の進展に伴い、漢字の使い方やその意義は変わりつつありますが、その根底には文化や歴史が息づいています。これからも漢字を大切にする意識を持ちながら、未来へと受け継いでいくことが重要です。また、新しい形での漢字の活用の可能性を探ることによって、さらなる文化の発展に寄与できることを願っています。