漢字と書道は、中国の文化と歴史の中で深い関係にあります。それぞれが持つ独自の美しさや意味は、時間と共に変わり続けています。ここでは、漢字の起源、その変遷、さらには書道の歴史的な変化について詳しく見ていきましょう。

漢字の基本概念

1.1 漢字とは何か

漢字は、漢字文化圏で使用される表意文字です。日本や韓国、ベトナムなど、漢字が影響を与えた国々においてもろくに使用されています。漢字は一文字一文字が意味を持っており、単語の構成要素としても機能します。このような特性から、漢字は非常に効率的な表記システムとなっています。

例えば、「木」という漢字は、「木」そのものを指すだけでなく、「森」(複数の木)や「林」(少数の木)など、関連する概念を生み出す基盤になります。このように漢字は、単純な形から複雑な意味を引き出す力を持っています。

さらに、漢字は音声と結びついており、同じ漢字でも地域や文脈によって発音が異なることがあります。そのため、漢字は単なる文字以上の存在であり、文化的な文脈も視野に入れた理解が必要です。

1.2 漢字の特徴

漢字の最大の特徴は、表意性です。各漢字は特定の意味を持ち、その意味を視覚的に表現しています。この特性は、漢字を使用する多様な場面での柔軟性をもたらしており、例えば詩や絵画、書道などでも重要な役割を果たしています。

また、漢字は部首や偏旁(へんぼう)から成り立っており、複数の漢字が共通の部首を持つことで、意味のつながりを持たせることができます。このように、漢字の構成は非常に論理的で、一見バラバラに見える漢字の中にも、しっかりとした秩序があるのです。

さらに、漢字は時間とともに変化し続ける生きた文字です。古典的な漢字から現代の漢字に至るまで、その形や意味が進化してきました。これは、漢字が時代の流れや文化の変化に敏感であることを示しています。

1.3 漢字の重要性

漢字は中国文化の中で非常に重要な役割を果たしています。特に文学、哲学、歴史などの分野において、漢字を用いることで様々な思想や感情を表現することができます。例えば、古典文学作品には、多くの美しい漢字が使用されており、作品ごとに独特の文学的な味わいを生み出しています。

また、漢字はコミュニケーションの手段としても欠かせません。漢字を用いることで、短い言葉で豊かな意味を伝えることが可能です。この特性は、特に詩や歌などの短い形式の表現において重要です。

さらに、漢字は中国だけでなく、周辺国の文化にも深く根付いています。日本においては、漢字は「漢字」という呼称で特定の意味を持ち、その表記体系の一部として不可欠な存在です。このように、漢字は国境を越え、広く共有される共通の文化的財産とも言えます。

漢字の起源

2.1 甲骨文字の発見

漢字の起源は古代中国の甲骨文字に遡ります。甲骨文字は、紀元前14世紀ごろの商代に用いられていた文字で、亀の甲羅や牛の骨に刻まれていました。これらの文字は、当時の人々の信仰や社会の様子を明らかにする重要な資料です。

甲骨文字には、宗教儀式や占いの記録があり、これらの文字を通じて古代人が神秘的な存在に対してどのような考えを抱いていたのかを知ることができます。例えば、「神」や「霊」などの文字が頻繁に使用されており、当時の人々がどれほど神への敬意を表していたかがわかります。

このように甲骨文字は、漢字の歴史的起源を理解する上で欠かせないものであり、漢字がどのように発展していったのかを知る手がかりです。

2.2 漢字の最古の記録

古代中国において、漢字の最古の記録は商代の甲骨文字以外にも存在します。たとえば、青銅器に刻まれた文字や、文書の中で使われた漢字も重要な遺物です。これらの文字は、漢字がいかに早い時期から使われていたのかを示しており、漢字の発展の過程を知るための貴重な資料です。

青銅器に記された文字は、政治や軍事の記録が多く、一部は神話や伝説に関連したものもあります。これにより、漢字の使用がどのように社会や文化に深く根付いていたかを理解できるのです。

これらの記録は、漢字の進化において重要な要素であり、さまざまな時代における言語の変化を辿ることで、漢字の進化の過程を追跡することができるのです。

2.3 漢字の形成過程

漢字は甲骨文字から派生し、時代を経るごとに形が変わってきました。漢字の初期の形は、主に象形文字に基づいていましたが、時が経つにつれて、より抽象的な文字に発展していきました。たとえば、「山」という漢字は、もともとは山の形をそのまま表していますが、後の時代にはよりシンプルで視覚的に理解しやすい形に変化していきました。

また、漢字には会意文字や形声文字といった分類もあります。会意文字は、2つ以上の異なる漢字が組み合わさって新しい意味を作るものです。一方、形声文字は、意味を示す部分と音を示す部分から成り立っています。これにより、漢字は多様な意味を持つ一方で、音の変化にも対応できるようになってきたのです。

このように、漢字はその起源から現在に至るまで、絶えず変化と進化を遂げてきました。その過程を理解することで、漢字がいかに歴史や文化に影響を与えてきたのかを知ることができます。

漢字の変遷と進化

3.1 漢字の時代ごとの変化

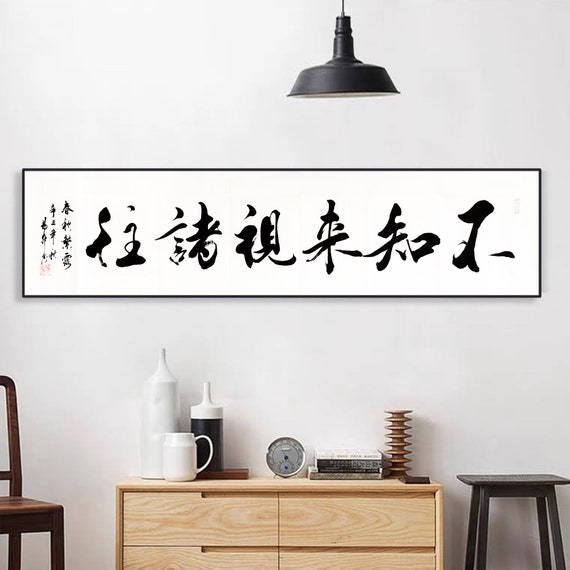

漢字は時代によって形や使われ方が大きく変化してきました。隋唐時代には、文人たちによって漢字の美しさが重視され、書道としての文化が栄えました。この時期、各地方のスタイルが融合し、多様な美的表現が生まれました。

中でも、楷書や行書、草書といった書体は、書道の発展を象徴する重要な要素となりました。特に楷書は、明確で読みやすい文字形として広まり、日常的な文書だけでなく、公式な文書にも使用されるようになりました。

明清時代には、満州語などの外国の言語が漢字と共存する様子も見られ、漢字の形がさらに進化しました。この時期の漢字は、国際的な文化交流を通じて、他の言語と結びつくことで新たな意味や形を持つことになったのです。

3.2 簡体字と繁体字の違い

20世紀中頃、中国政府は漢字の簡略化を進め、簡体字が誕生しました。簡体字は、主に繁体字に比べて筆画が少なく、書きやすさを追求したものです。この変化は、特に教育の普及を目指した国の施策によるもので、読みやすく、覚えやすい文字への需要が高まったためです。

簡体字の導入により、多くの人々が漢字を習得しやすくなりました。一方、香港や台湾では繁体字の使用が続いており、文化的な伝統を重視する動きがあります。このような背景から、簡体字と繁体字は、同じ漢字文化圏であっても、地域や歴史による違いがあることを示しています。

また簡体字や繁体字を通じて、漢字の地域ごとのバリエーションや文学的な違いも表れるため、両者の違いは単なる文字の形だけでなく、文化的背景や価値観を反映しています。

3.3 漢字の国際的影響

漢字は中国だけでなく、周辺国や国際的な文脈でも影響を与えてきました。日本では、漢字が「漢字」として取り入れられ、現代の日本語の構成要素になりました。また、漢字は日本の学術や教育の分野でも重要視され、漢字を教えるための教材や教育法が発展しています。

さらに、韓国では漢字が過去に広く使用されていました。現在は、韓国語はハングルが主体ですが、漢字を使用する場面は依然存在しています。このことは、漢字が持つ国際的な影響を示していると言えます。

最近では、国際化や情報化が進み、漢字はその独特の形や意味から、海外でも注目されています。特に、漢字を学ぶ外国人への教え方や、漢字文化を交流するイベントが増えてきました。漢字は、国と地域を超えた文化の架け橋としての役割を果たす重要な文字となりつつあります。

漰字と書道の歴史的変化

4.1 書道の起源と発展

書道の起源は、漢字の発展と密接に関係しています。初期の漢字が甲骨文字として刻まれる時代から、書道の概念は形成されていました。古代の人々は、文字を書く技術を磨くことで、単に情報を伝えるだけでなく、芸術的な表現の一環として文字を扱ったのです。

書道がさらに発展したのは、隋唐時代から宋代にかけてです。この時期に、書道は芸術としての地位を確立しました。有名な書家たちが現れ、その作品は後の世代に影響を与え続けています。たとえば、王羲之の「蘭亭序」は、書道の最高峰とされ、多くの人々が模写を試みています。

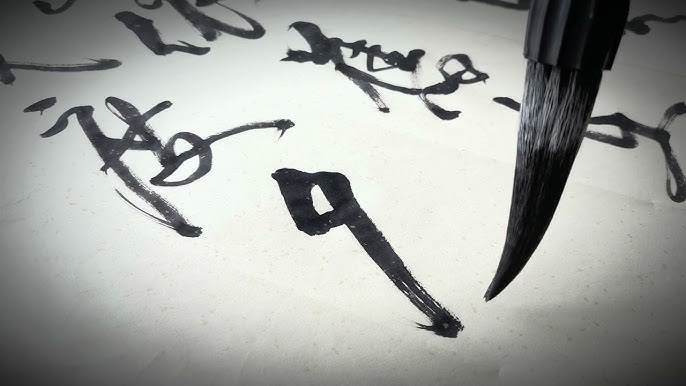

書道は、単なる文字を書く技術を超え、心の表現や美的感覚を示す手段となりました。この時代の書道は、ただ単に俯瞰的に文字を書くことから、感情や思想を込めるという深いものへと進化したのです。

4.2 書道の流派とスタイル

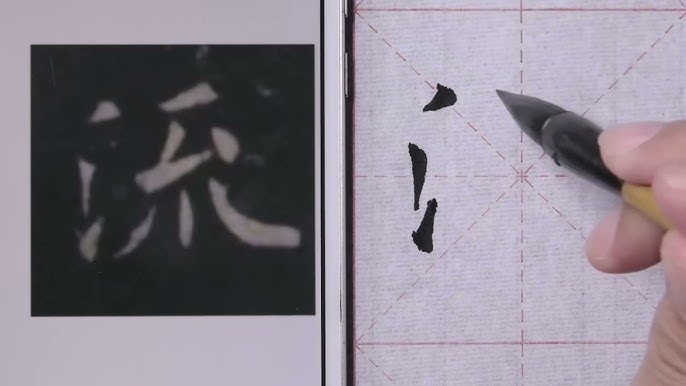

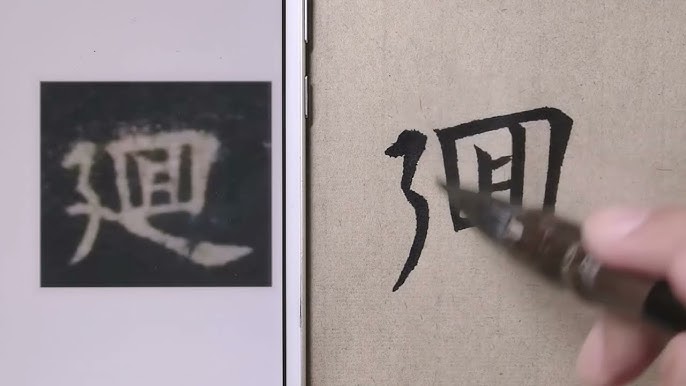

書道の流派はさまざまで、それぞれに独特なスタイルを持っています。例えば、楷書は正確で安定した書き方として広まり、特に書道の初心者が取り組むべきスタイルとされています。一方、行書や草書は、より自由な表現を持ち、流れるような美しい線が特徴です。

流派ごとに使用される筆の運びや、墨の濃淡、文字のレイアウトが異なります。これにより、同じ文字でも書き手によって異なる味わいを持つことができるのです。たとえば、浙派は、比較的自由なスタイルを好み、筆を効果的に使うことで瞬時の美しさを追求します。

また、書道はただの技術ではなく、精神的な修行としても重要な役割を果たしています。筆を持つことは、自己の思考や感情を整理する手段ともなり、心を平静に保つための方法にもなります。このように、書道は技術と精神性が融合した、深い文化的背景を持つアートなのです。

4.3 書道と現代文化

現代において、書道は伝統的なアートとしての役割にとどまらず、さまざまな場面で応用されています。例えば、企業のロゴデザインやパッケージング、さらにはファッションのデザインなどにも書道の要素が組み込まれています。このように書道は、伝統を守りながらも新しい表現方法としての可能性を秘めています。

また、書道のワークショップやイベントも盛んに行われており、若い世代にも関心を持たれています。書道を通じて、古典的な文化や美的感覚を体験することができる機会が増えてきたのです。これにより、書道は次世代へと受け継がれており、文化の継承が図られています。

さらに、デジタル技術の発展により、書道はオンラインでの教室や講座なども登場し、国境を越えて学ぶことが可能となっています。このように、書道は時代の流れに合わせて進化し続けており、ますます多様なアプローチが見られるようになっています。

漢字の未来

5.1 デジタル時代の漢字

デジタル時代の到来により、漢字の使用状況にも変化が見られます。特にコンピュータやスマートフォンの普及に伴い、タイピングやコピー&ペーストが主流となり、漢字を書く機会が減少しています。この変化は、若い世代において漢字の習得に影響を及ぼしています。

また、漢字の入力方法も多様化しており、音声入力や手書き入力などが普及しています。これにより、漢字の使い方はより便利になっていますが、漢字の美しさや書き方を学ぶ機会が減ってしまうという懸念も抱えています。

これらの変化は、漢字の未来について新しい視点を提供します。デジタル環境においても、漢字の美しさや意味を伝えるための試みが求められるでしょう。

5.2 漢字教育の課題

現代の漢字教育においては、さまざまな課題が呈されています。特に、漢字の学習が学校教育でどのように行われるかが重要です。多くの学生は、漢字を効率的に学ぶ方法を求めており、特に試験対策として短時間で多くの漢字を覚えようとする傾向があります。

しかし、この方法では漢字の深い意味や文化的背景に触れることが難しくなります。本当に重要なのは、漢字が持つ歴史や文化を理解し、楽しみながら学ぶことです。このため、教育プログラムの見直しや意識改革が急務となっています。

また、家庭や地域社会における漢字の使用環境も重要です。家庭内での漢字使用や地域の文化伝承が、子どもたちの漢字への理解を深める手助けとなります。

5.3 漢字保存の取り組み

漢字の未来を守るためには、さまざまな取り組みが求められています。漢字文化の保全や発展のためには、研究者、教育者、地域の人々が協力し合い、漢字の保存活動を行う必要があります。この取り組みは、漢字の理解を深め、文化的な意識を高める役割を果たします。

さらに、国際的な視点からの漢字の普及も重要です。漢字を学ぶプログラムやイベントを通じて、海外の人々にも漢字文化を知ってもらうことで、漢字の魅力を広めることができます。

また、デジタル技術の活用も重要で、漢字を適切に扱うためのオンラインプラットフォームやアプリなどを開発することで、効率的かつ楽しんで学ぶことができる環境を科学していくことが求められます。

終わりに

漢字と書道は、ただの文字や技術ではなく、深い文化的背景を持ち、人々の心や思考を伝える重要な手段です。時代が変わっても、その魅力や重要性は失われることはありません。未来の漢字がどのように進化し、私たちの生活に影響を与えていくのか、今後も注目していきたいものです。