漢字は中国の古代文化を代表する文字体系であり、その起源は約4000年前にさかのぼります。漢字は、音を表すだけでなく、意味をも持つ非常に独特な文字で、発展の過程で多くの国に影響を与えてきました。この文章では、漢字の借用が地域によってどのように異なるのか、そしてその背景にはどのような文化的、歴史的な要因があるのかを詳しく見ていきます。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の歴史的背景

漢字の歴史は非常に長く、紀元前の商代(約1600年 – 約1046年)にはすでに亀甲獣骨文字として存在しました。この頃、漢字は主に占いや記録に使われていました。それから、周代にかけて漢字はさらに進化し、文献記録が増加することで文字の使い方にも多様性が生まれました。しかし、漢字の発展は中国国内だけにとどまらず、隣接する国々で広まっていきました。

歴史の中で、戦乱や貿易などによる文化交流が漢字の普及に大きな役割を果たしました。特に、古代のシルクロードを通じて、東西の文化が交わり、漢字は様々な形で他の言語に取り入れられていったのです。これにより、漢字の持つ意味や構造が他言語に影響を与えることになりました。

1.2 漢字の構造と特徴

漢字は表意文字であるため、一つの文字が特定の意味を持ちます。例えば、「山」は山を意味し、その形状も概念を視覚的に表現しています。この表意性は漢字の大きな特徴ですが、漢字は音を示す部首や偏(へん)と呼ばれる部分を持っていることも重要です。これにより、同じ音の漢字でも意味が異なることが可能になり、多様な表現ができます。

このような構造には、地域ごとに異なる発展が見られます。例えば、日本では「音読み」と「訓読み」という二つの読み方が存在することが、漢字の独自の発展を促しました。さらに、日本語の文法や語彙は、漢字を取り入れることで豊かになり、まるで外来語と純日本語のミックスのような独特な表現が生まれました。

1.3 漢字の地域別発展

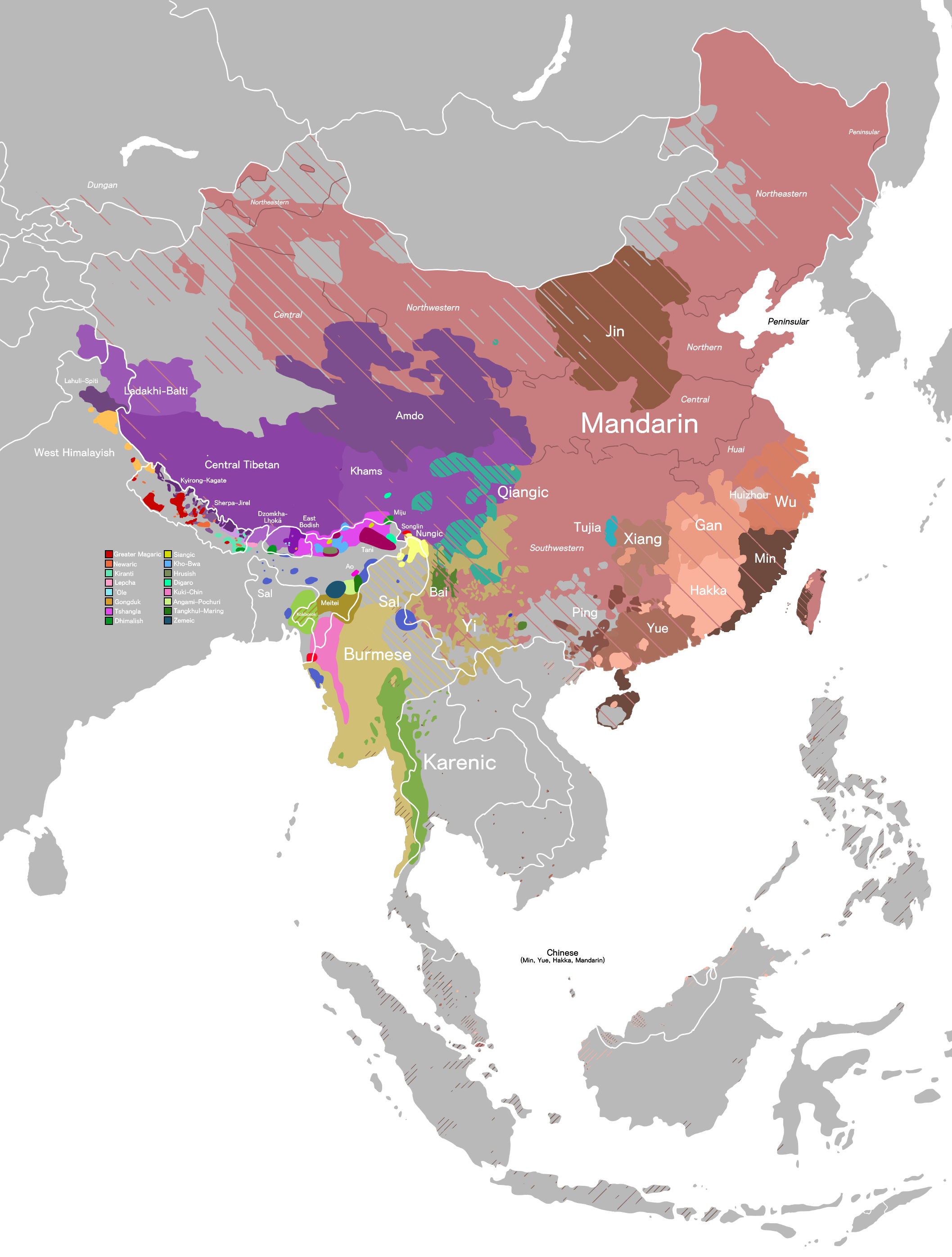

地域ごとに漢字の受容や発展が異なることは、漢字の魅力の一つでもあります。中国本土では漢字が主に音と意味の両方で定着しており、各地域の方言でも漢字の読み方が異なることがあります。一方、日本や韓国、ベトナムでは、漢字が独自に変更され、または簡略化されることで、地域ごとの言語体系とも密接に結びついています。

例えば、日本では漢字の簡略化が進んだ結果、部首や偏が省略された形や、意味が直感的に理解されるように変化した漢字も多く存在します。これは日本語固有の語彙や文法に適応した結果です。一方、韓国では漢字が一時期は国語の主要な部分を担っていましたが、朝鮮語のハングルの普及によってその使用頻度が減りました。

2. 漢字の借用とその影響

2.1 隣接言語への借用

漢字の借用は、特に日本、韓国、ベトナムなど、周辺国の言語に多く見られます。日本では、奈良時代(710年 – 794年)に仏教とともに漢字が伝わり、多くの漢字が日本語に取り入れられました。この時期に導入された漢字は、特に宗教的な文書や scholarly works に使われており、日本文化の発展において重要な役割を果たしました。

一方、韓国でも漢字は古代から使用されており、特に高麗時代(918年 – 1392年)や李氏朝鮮時代(1392年 – 1910年)では、公式文書や文学作品に広く使われました。しかし、20世紀に入ると、ハングルが普及することで漢字の使用は減少しました。それでも、韓国の語彙には多くの漢字由来の単語が取り残されています。

2.2 文化交流における漢字の役割

漢字は、単なる文字としてだけでなく、文化的な意味を持つ重要な要素としても機能してきました。他の文化との交流を通じて、漢字はさまざまな芸術、文学、哲学に影響を与えました。特に、日本の文学や絵画には漢字が不可欠な要素として存在しています。これにより、漢字が日本文化を彩る重要な部分となっています。

また、ベトナムにおいても漢字は重要な役割を果たしました。漢字を用いた文言が主に使われていた時代に、ベトナムは中国文化の強い影響を受け、漢詩や漢詩文学も盛んに作られました。これは単なる文字の借用に留まらず、漢字を通じて中国思想もベトナム文化に取り込まれた結果です。

2.3 借用漢字の否定と受容

漢字の借用は必ずしもすべてにおいて受け入れられたわけではなく、地域によってその見方が異なります。日本でも、漢字の受容は一部で批判されることがありました。特に明治維新以降、西洋の文字体系に影響を受け、漢字を否定する動きも見られましたが、その後の教育制度の中で漢字の重要性が再認識され、現在に至るまで日本語の骨組みとして存在しています。

韓国においても、20世紀半ばからは漢字の使用が減少しましたが、近年になってその重要性が再評価され、漢字を用いた教育が一部で見直されています。これは、漢字が持つ文化的な価値を理解しようとする動きの一環といえるでしょう。

3. 地域別の漢字借用の具体例

3.1 日本における漢字の受容

日本への漢字の受容は古代から始まり、特に奈良時代においては仏教の広まりと共に漢字が急速に進展しました。漢字は日本の文化、特に文学や仏教、歴史書に不可欠な要素として位置づけられました。例えば、万葉集や日本書紀などには大量の漢字が使用されており、これらの作品は今でも日本文化の根幹を成しています。

漢字の日本語への影響には、音読みと訓読みという独特の読み方も生じました。音読みは中国語をもとにした発音で、訓読みは日本語の意味に基づいた読み方です。この二重体系は、日本語の豊かさを表現する一因となっています。例えば、「書く」という動詞は「書」という漢字を用いて訓読みで表現されていますが、「書」と言う音読みを用いる法律文書などでも見かけます。

3.2 韓国の漢字使用の変遷

韓国では、古代から漢字が用いられ、李氏朝鮮時代には公式文書と文学に広く普及しました。しかし、20世紀になると、ハングルが国語として普及し、漢字の使用は急速に減少しました。特に1945年の解放以降、漢字は「外国文字」として扱われるようになり、教育現場からも排除される流れが見られました。

それでもなお、漢字の存在は韓国語に強く影響を与えており、多くの漢字由来の単語が韓国語に残っています。例えば、「書」(서)は通常「書く」という意味で使用されていますが、漢字があった時代の影響を受けています。また、最近では漢字教育の重要性が再評価され、漢字を学ぶ動きも見られるようになっています。

3.3 ベトナムにおける漢字の影響

ベトナムでは、漢字が長い間公用語として使用されてきました。特に、漢字を用いた文言(文字文化)は、文学や詩の分野で大いに発展しました。多くの有名な詩人や学者は漢字を用いた文学を創作し、中国文化とのつながりを持っていました。

しかし、20世紀に入ると、フランス植民地時代の影響もあり、ラテン文字のクオックグー( Quốc ngữ)が普及し、漢字の使用が減少しました。それでもなお、漢字の影響は今でも感じられます。例えば、ベトナム語の多くの語彙は漢字由来であり、日常的に使用されています。これにより、漢字は現在のベトナム文化や社会にも根強く息づいているのです。

4. 漢字に対する地域的な attitudes

4.1 日本における漢字の文化的意義

日本において、漢字は単なる文字以上の存在です。日本人は漢字に対して特別な愛着を持っており、漢字が表す意味や形を重視しています。日本の文化において漢字が持つ役割は、情緒や美しさを感じる要素とも言えます。例えば、書道や俳句、絵画など、漢字を使用する芸術においては、文字が持つ美しさが重視されています。

また、日本の教育課程においても漢字は重要な位置を占めており、学生は多くの漢字を学ぶ必要があります。学校では漢字学習が行われるだけでなく、漢字が使われる文学や歴史についても学びます。これにより、漢字は日本人のアイデンティティの一部ともなっているのです。

4.2 中国本土での漢字の認識

中国本土では、漢字は国家の象徴であり、文化的アイデンティティの礎となっています。韓国や日本に比べて、漢字は日常生活においても広く使われており、政府文書や広告、教育現場でも欠かせないものです。また、漢字は中国の歴史や文学、哲学に深く結びついており、国民にとって平和の象徴でもあります。

近年、中国国内では、漢字文化を保護し振興する動きも見られます。伝統的な漢字を大切にする文化が見直され、多くの国民が漢字を誇りに思うようになっています。特に、若い世代の間では、漢字の美しさや歴史的な意義を学ぶ活動が増えてきています。

4.3 韓国とベトナムにおける漢字の位置付け

韓国では、漢字は過去の文化遺産として位置づけられており、現在でも日常生活に少しずつ影響を与えています。特に、高齢者や文人の間では漢字の理解が重要とされ、漢字を学ぼうとする姿勢が見られます。また、最近では漢字の重要性を再認識し、教育課程に取り入れる動きも増えています。

ベトナムでも同様に、漢字は文化的な資源として見直されています。歴史的背景を持つ漢字は、ベトナム文化に深く根付いており、今後の文化交流の中でさらに重要性を増す可能性があります。教育現場でも漢字の授業を取り入れる動きが出ており、漢字を通じた文化理解が進むことが期待されています。

5. 漢字の未来と地域間の関係

5.1 デジタル時代における漢字の変化

デジタル時代に突入すると、漢字の使用方法も変化しています。スマートフォンやコンピューターの普及により、漢字を入力する技術が発展し、多くの人が漢字を使用する機会が増えています。しかし、漢字の変化には一抹の不安も存在します。特に、簡略化された漢字の使用が増え、本来の形が忘れ去られるのではないかという懸念があります。

それでも、デジタル技術のおかげで絶えず新しい漢字の使用法が生まれています。例えば、SNSでの漢字の使い方や、若者による漢字の新しい造語が増えるなど、漢字が新しい文化を形作っている事例も多いです。これにより、漢字はますます生活に根付いた存在となるでしょう。

5.2 教育における漢字の取り扱い

教育の分野においても、漢字は未来に向けて重要な役割を果たします。日本、韓国、ベトナムでは、それぞれの地域の教育制度に応じて漢字の教育が行われています。特に日本では、漢字教育が一貫して重視され続けていますが、韓国やベトナムでも漢字の教育が見直される方向へ進んでいます。

例えば、韓国では漢字を復活させる動きが見られており、若い世代に対する教育プログラムも進行中です。これは漢字の認識を深め、文化的価値を理解しようとする試みであると言えます。同様に、ベトナムでも漢字教育が見直され、若い世代に広めていくことが重要視されています。

5.3 漢字を通じた文化理解の深化

漢字を通じて、地域間の文化理解が深まることが期待されます。漢字を学ぶことで、異なる文化における価値観や歴史を知ることができ、各国の文化交流が促進されます。これにより、相互理解が進み、国際的な関係の構築にも寄与するでしょう。

今後も漢字は、異なる文化の架け橋としての役割を果たし続けると考えられます。漢字を通じた国際交流や歴史的交流が進むことで、新たな文化が生まれ、多様性が尊重される社会が構築されることを期待しています。

終わりに、漢字はただの文字ではなく、文化、歴史、そしてアイデンティティの象徴でもあります。それぞれの地域における漢字の取り扱い方や見方の違いを理解することで、より豊かな文化交流や相互理解が生まれることを願っています。