中医学は、数千年の歴史を持ち、独自の理論と診断技法を発展させてきました。特に「望聞問切」と呼ばれる四つの診断技法は、中医学の中核を成すものであり、患者の体調や病気の状態を正確に把握するための重要な手段です。これらの技法は、古代から受け継がれ、現代の中医学でも広く活用されています。本記事では、中医学の診断技法である「望聞問切」について、具体的な内容を詳しく解説します。

1. 中医学とその実践

1.1 中医学の歴史

中医学の起源は、数千年前の中国にさかのぼります。古代中国の文献において、中医学に関連する最古の記録が見つかっており、これらは黄帝内経というテキストに集約されています。黄帝内経は、医学理論だけでなく、患者とのコミュニケーション方法や診断技法についても記述されています。この古典的なテキストは、時代を超えて中医学の基盤を築いてきました。

歴史的に見ても、中医学は中国の文化と密接に結びついています。古代の医師たちは、自然界や宇宙の法則を観察し、これを基に治療方法を発展させてきました。戦国時代や漢代には、多くの名医が登場し、中医学の技術と理論が成熟していきました。この過程で多くの書物が作られ、現在の中医学に影響を与えています。

さらに、近代に入ると西洋医学の影響を受けつつも、中医学は独自の道を歩み続けています。特に、改革開放以降は中医学の重要性が再認識され、国際的にも注目を集めています。現代の中医学は、伝統的な技術と現代医学の融合を進めており、世界中で広がりを見せています。

1.2 歴史的発展

中医学は、時代と共に進化してきました。古代の医学は自然哲学に基づき、陰陽五行説を反映した理論や診断法が主流でした。この時期には、針灸や漢方薬といった治療法も体系化され、患者の体調を整えるための方法として広まりました。隋唐時代に入ると、医学が一層発展し、多数の医書が編纂されました。

宋代には、さらに医学が進んだものの、社会的な影響や宗教観が医療に影響を与えることもありました。この時期に登場した医学書「太医局本草」は、薬草や治療法について詳細に記述され、後の中医学の発展に寄与しました。また、明代になると、さまざまな薬材に関する知識が集約され、特に漢方薬の基礎が確立されました。

近代に入り、20世紀初頭には西洋医学が中国に普及し始めましたが、中医学も需要が高まり、新たな成長を遂げています。現代では、多くの医療機関で中医学と西洋医学を併用した治療が行われるようになり、中医学はその重要性を再認識されています。患者にとっては、選択肢が多くなることにより、より適切な治療を受ける機会が増えています。

1.3 現代中医学の位置づけ

現在、中医学は国際的にも評価されています。世界中で中医学のリーダーたちは、伝統的な技術を科学的な方法で検証し、国際的な学会でその成果を発表しています。特に、鍼灸や漢方薬の効果に関する研究が進行中であり、多くの医療機関がこの技術を取り入れています。

日本や韓国を含むアジア諸国では、中医学の治療法が一般的に認知され、様々な医療機関で取り入れられています。また、中国政府は中医学の普及を積極的に推進しており、国内外での教育プログラムや研究機関の設立が続いています。これにより、中医学の知識や技術が若い世代にも受け継がれていく環境が整っています。

今後の展望としては、中医学と西洋医学のコラボレーションがますます進むことでしょう。特に慢性疾患や未解決の病気に対する新たな治療法の開発に期待が寄せられています。中医学の知識を持つ医師が増え、異なる治療法の選択肢が患者に提供されるため、多様性に富んだ医療が実現する可能性があります。

2. 中医学の基礎概念

2.1 陰陽理論

中医学の基礎となる概念の一つが「陰陽理論」です。陰陽は、天地自然のあらゆる現象を二元論で捉える思想であり、互いに相対する力を持っています。陰は冷たい、暗い、女性的な性質を持つ一方、陽は温かい、明るい、男性的な性質を表します。中医学においては、これらのバランスが健康の維持に極めて重要と考えられています。

例えば、身体の中で「陽」が不足すると、冷えや倦怠感などの症状が現れます。このような時には、陽を増やすための療法が用いられます。逆に「陰」が過剰であれば、過熱や炎症の症状が出るため、これを調整する治療法が必要です。そのため、例えば食事や生活習慣の改善が奨励されます。

陰陽のバランスを考えることで、患者の健康状態を把握するだけでなく、適切な治療法を見つける手助けとなります。中医学では、患者一人ひとりの陰陽のバランスに基づいて、トータル的にアプローチする治療が行われています。

2.2 五行説

五行説は、木、火、土、金、水の五つの要素が自然界に存在するという考え方です。これらの要素は互いに影響を与え合い、固定的な関係にあるとされています。この理論は、中医学における器官や病気の理解に深く関連しており、特定の病気や症状がどの要素に起因するかを理解するために役立ちます。

たとえば、木は肝臓に関連し、火は心臓と深いつながりがあります。もし肝臓に問題を抱えている場合、春の季節や感情的なストレスが原因であることが多いです。このような視点から治療を行うと、肝のバランスを整えるための漢方薬や鍼治療が選ばれることがあります。

また、五行説は、食事療法や運動療法にも応用されます。たとえば、季節ごとに適した食品を摂取することで、体の調和を保つことができます。食材の持つ特性が五行のいずれかに関連しているため、これを考慮した食生活が推奨されています。

2.3 気、血、津液

中医学では、気、血、津液という三つの重要な要素が健康を維持するために不可欠とされています。「気」は生命のエネルギーを意味し、身体の中で常に流れているとされます。これが不足すると、体の活動が鈍り、疲労感や無気力といった症状につながるのです。

「血」は、身体の栄養や酸素を運ぶ重要な成分であり、不足するとさまざまな健康問題が生じます。例えば、血の不足は貧血やめまいの原因になることがあります。また、「津液」は水分や唾液、体液を指し、身体の水分バランスを保つ役割を果たします。津液が不足すると、乾燥肌や便秘の原因になります。

中医学では、これら三つの要素のバランスが重要視され、診断や治療において適切に調整されることが求められます。患者の体調や症状によって、気の補充や血の再生を促す漢方薬が選ばれることが一般的です。

3. 診断技法:望聞問切

3.1 望診

「望診」は、患者の外見を観察する診断技法です。中医学においては、患者の顔色、舌の状態、体形、姿勢などをチェックすることで、その人の健康状態を推測します。特に舌の色や形、苔の状態は、体内の状況を非常に良く反映します。

例えば、舌が赤く、苔が薄い場合は、体内の熱が過剰であることを示しています。一方、舌が pale で苔が厚い場合は、気や血の不足を示唆していることがあります。望診によって得られた情報は、その後の治療方針を決定する上で重要な指標となります。

また、患者の表情や肌の状態も観察されます。患者が疲れた様子をしていたり、肌がかさついている場合、体内の水分が不足している可能性があります。このように望診は、実際に触れたり聞いたりせずとも、多くの情報を得ることができるため、中医学では省略できない重要な過程とされています。

3.2 聞診

「聞診」は、患者の声や呼吸音、体臭を聴取することによって診断を行う技法です。たとえば、患者の咳の音や息遣いは、病気の特性をも示唆します。乾いた咳が続く場合は、陰が不足している可能性が高く、湿った咳が多い場合は、体内に湿がたまっていることを示します。

また、患者の声のトーンや強さも重要な情報源です。元気がなく、弱々しい声をしている場合は、気の不足や体力の低下を示しています。これを聞き分けることができる聞診は、単に体の状態を知るだけでなく、患者の心情を理解する助けにもなります。

さらに、体臭も重要な手がかりです。特定の病気や体内の不調による独特の匂いを持つことがあります。聞診によって、患者の状態をより深く理解することができるため、中医学では高く評価されています。

3.3 問診

「問診」は、患者とのコミュニケーションを通じて行う診断技法です。医師は、患者の症状や病歴、生活習慣、食事内容についての質問を行います。この段階での情報収集は非常に重要であり、正確な診断や治療法を導き出すための基礎を築きます。

たとえば、どのような時に症状が悪化するか、過去の病歴や家族の病歴など、詳細に記録します。また、患者の感情やストレスの度合いも影響を与えるため、生活習慣や仕事のストレスについても尋ねることが一般的です。これにより、身体的な問題だけでなく、メンタルヘルスに関連する要因も考慮に入れることができます。

問診の中で、患者が持つ不安や心配、期待についても聞くことが大切です。患者と医師の信頼関係が築かれていると、より正確な情報が得られ、それに基づいた最良の治療法を提案できます。中医学では、身体と心が密接に関連していると考えられているため、このアプローチは特に重要です。

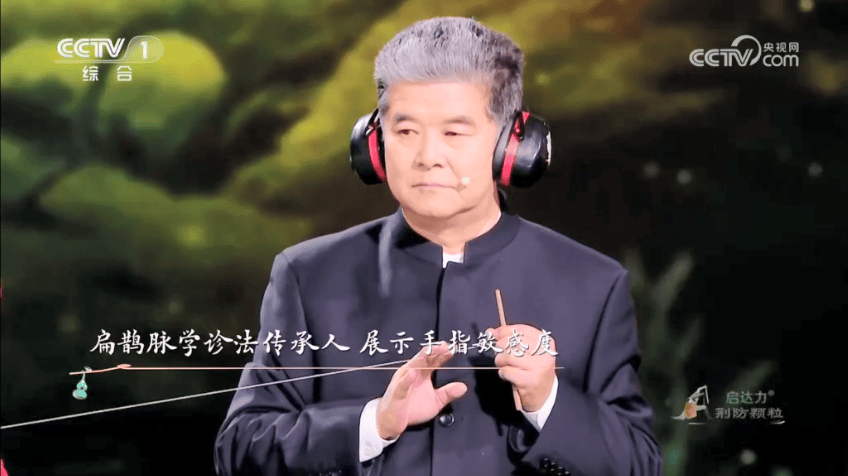

3.4 切診

「切診」は、直接的な触診を通じて病状を診断する技法です。特に脈を取ることが一般的で、脈の状態は患者の健康状態を反映します。中医学では脈を四つの状態(浮、沈、弦、緩など)に分類しており、それぞれが体内の異なる状況を示します。

たとえば、脈が浮いている場合、体の表面で何らかの病的な状態が起きていることを意味し、一方、脈が沈んでいる場合は、内部の問題がある可能性が高いとされます。また、脈の速さや強さも重要で、これにより気や血の充実度を測ることができます。

切診の際には、患者の腹部や背中を触ることもあります。このときには、温度や硬さ、痛みなどを感じ取ることで、体内の異常を把握します。たとえば、特定の場所に圧力を加えた際に痛みが強くなる場合、その部位に問題が生じている可能性があります。このように切診は、他の診断技法と組み合わせることで、総合的に患者の状態を把握する手助けとなります。

4. 中医学における治療法

4.1 鍼灸

中医学において、鍼灸は非常に重要な治療法の一つです。鍼灸は、体の特定のツボに針を刺すことで気の流れを調整し、さまざまな病気を治療します。この技法は、古代から受け継がれ、現代に至るまで多くの人々に利用されています。

鍼灸は特に痛みの緩和に効果的とされています。例えば、慢性的な腰痛や肩こりの患者に対して、鍼治療を行うことで痛みを軽減することが可能です。また、鍼灸はストレスや不安を軽減することにも利用されることが多く、現代社会において注目されています。

鍼灸のメリットの一つは、副作用が少ないことです。西洋医学の薬物療法に比べ、体に優しい治療法として多くの鍼灸院が人気を集めています。特に妊婦や高齢者でも安心して受けられる治療法とされています。

4.2 漢方薬

漢方薬は、中医学の治療法の一環として広く用いられています。漢方は、多種多様な薬草や動物性の成分を組み合わせて作られるため、個々の患者に合わせたオーダーメイドの治療が可能です。

漢方薬は、気、血、津液のバランスを調整するために設計されています。たとえば、疲れやすい人には、気を補うための薬が処方されます。漢方薬はその効果が穏やかであるため、長期間に渡って使われることが多く、体に優しい治療法とされています。

さらに、漢方薬は西洋の医薬品とは異なり、症状そのものを治すだけでなく、根本的な体質の改善にも力を入れています。このことから、慢性的な病気や生活習慣病に対する治療に非常に効果的です。

4.3 推拿(マッサージ)

推拿は、中医学の一つの治療法で、マッサージ技術を利用して体を整え、健康を促進します。この技法は、身体のエネルギーの流れをスムーズにし、筋肉の緊張を解消する目的で行われます。また、推拿はリラクゼーション効果が高く、ストレスや疲労の緩和にも寄与します。

推拿では、特に中点や経絡(エネルギーの流れを示すライン)を重点的にマッサージします。これにより、血行を促進し、身体全体の調和を図ることが可能です。例えば、長時間のデスクワークによる肩こりや腰痛には、特定のツボを押すことで効果的に緩和することができます。

また、推拿は自身でも簡単に行えるテクニックが多く、日常生活で取り入れやすい治療法となっています。自分で行うことで、ストレス管理や健康維持に役立てることが可能です。

5. 現代における中医学の応用

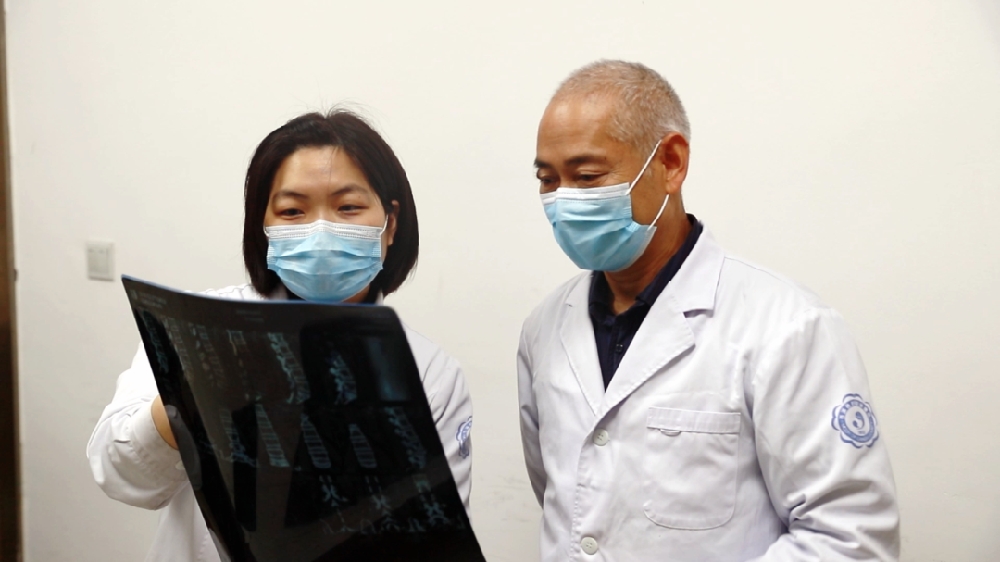

5.1 西洋医学との統合

近年、中医学と西洋医学の統合が進んでおり、両者のメリットを生かした医療が実現しつつあります。この統合により、より多面的なアプローチが可能になり、患者にとって最適な治療法を選択できるようになっています。

例えば、がん治療においては、化学療法と併用して漢方薬や鍼灸を取り入れることで、副作用を軽減し、患者のQOL(生活の質)を向上させることが多くの研究で示されています。このように、両方のアプローチを組み合わせることで、より効果的な治療が行えるようになりました。

西洋医学と中医学の統合は、医療だけでなく、教育の場でも進んでいます。多くの大学が中医学のコースを開設し、医師たちが両方の知識を学ぶ機会を提供しています。このような取り組みが進む中で、両者の医療技術が融合し、患者にとっての選択肢が増えていくことが期待されています。

5.2 中医学の国際的普及

中医学は、アジアだけでなく、世界中で広まっています。特に、北米やヨーロッパにおいては、中医学の需要が高まっており、鍼灸や漢方薬の治療を受ける患者が増えています。このような状況は、中医学の効果に対する関心が高まっていることを表しています。

国際的に、中医学の理論や技術を学ぶためのセミナーや研修が開催され、世界中の医療従事者が参加しています。また、海外の医療機関でも中医学を導入し、本格的に治療に活用する例が増えてきました。このような国際的な普及により、中医学は独自の地位を築くことができています。

さらに、健康や美容に関心を寄せる人々が増えていることも、中医学の普及に寄与しています。鍼灸や漢方がストレス解消や美容、ダイエットに効果的な治療法として受け入れられ、日常生活に取り入れる人が増えてきています。この状況は、今後も益々拡大していくことが予想されます。

5.3 未来の展望

中医学の未来については、さらなる研究と技術の革新が期待されています。特に、現代医学とのコラボレーションが進む中で、新たな治療法が開発されていくことが予想されます。例えば、 genomics(ゲノム学)や bioinformatics(バイオインフォマティクス)との組み合わせにより、中医学の理論が科学的に証明される可能性があります。

また、デジタルヘルスの進展により、オンラインでの診療や遠隔診療が一般化してきることも、中医学の提供方法に変革をもたらすでしょう。特に、テクノロジーを活用して患者の情報をリアルタイムで把握し、よりパーソナライズされた治療が行えるようになることが期待されます。

さらに、教育面でも中医学の重要性が増し、今後も多くの若い医師が中医学に従事することで、より多くの人々に恩恵をもたらすことが期待されています。中医学の技術や知識が新たな世代によって継承され、世界中でさまざまな病気に対処するための手段として活用されていくでしょう。

終わりに

中医学は、診断から治療に至るまで、さまざまな独自の技法や理論を持つ医療システムです。「望聞問切」の診断技法を通じて、患者の状態を総合的に把握し、最適な治療法を提案することが求められています。将来的には、さらなる研究や技術の進化とともに、中医学の役割がさらに大きくなることが期待されています。このような発展が、より多くの人々の健康を支えることにつながるでしょう。