中国酒の輸出における課題と対策について、詳細かつ包括的に探求します。中国酒は古代からの長い歴史を持ち、その文化はさまざまな形で発展してきました。しかし、国際市場においてはさまざまな課題があります。本記事では、中国酒の輸出に関連する歴史、現状、課題、対策について、具体的な事例を交えて掘り下げていきます。

1. 中国酒の歴史と文化

1.1 中国酒の起源

中国酒の歴史は非常に古く、紀元前の殷(いん)王朝にまで遡ります。当時の文献には、米を発酵させて作る酒が存在したことが記されています。特に、黄酒(こうしゅ)や白酒(はくしゅ)、穀物から作られる飲み物が多くの地域で愛されてきました。中国の伝統的な酒は、単なる飲み物ではなく、祭りや儀式などの場でも重要な役割を果たしてきました。

例えば、春節(旧正月)や中秋節などの重要な行事では、酒を用いた祝宴が行われ、家族や友人が集まりその年の豊作や幸福を祈念します。このような文化的背景があるため、中国酒は国民の生活に深く根ざしています。

1.2 酒文化の発展

歴史を通じて、中国酒の文化は多様に発展してきました。特に、唐代や宋代には、酒が文学や芸術の題材となり、多くの詩や書画に描かれました。著名な詩人の李白は、その名作「月下独酌」で酒の楽しみを詠っています。また、禅僧たちも酒を通じて精神的な開放を求める姿が見受けられます。

酒は共に飲むことで人と人をつなげ、友情や絆を深めるツールとしても重要視されています。このように、中国酒は時代を超えて人々の交流の一環として位置づけられ、多くの宴席で中心的存在となってきました。

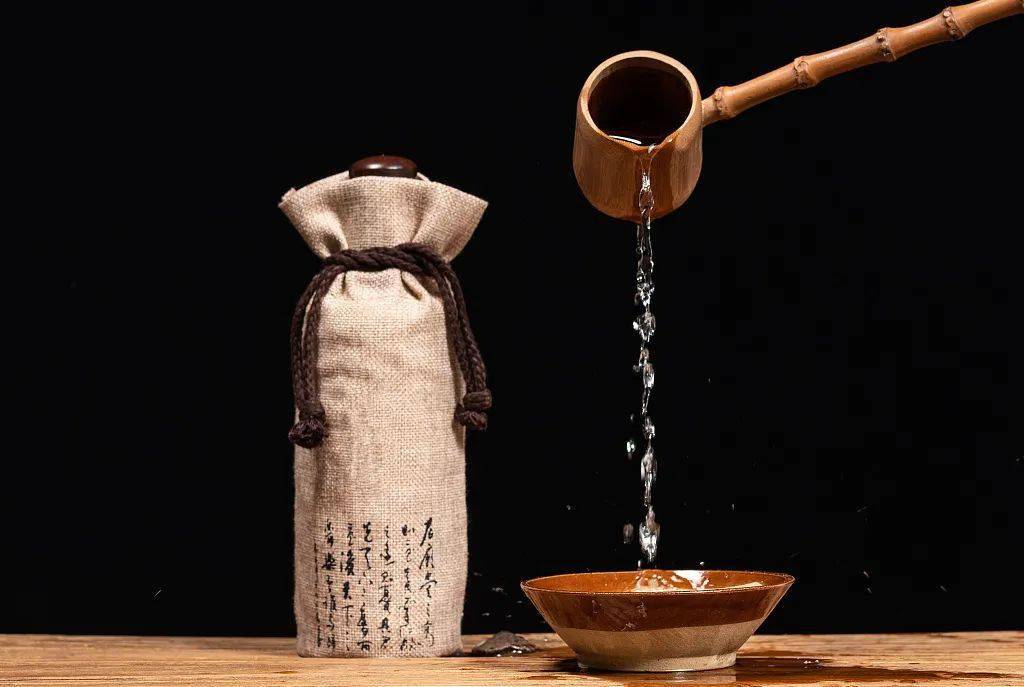

1.3 現代の中国酒の種類

現代では、中国酒には多くの種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。白酒は特に有名で、その中でも「茅台(まおたい)」や「五粮液(ごりょうえき)」といったブランドは、海外でも高い評価を得ています。これらの酒は、特有の香りと風味から、多くのファンに支持されています。

さらに、近年では新しい種類の酒も生まれています。たとえば、フルーツ酒や女性向けの甘い酒など、ターゲット層に応じた商品展開が進んでいます。これにより多様なニーズに応えることができ、国内外の市場での競争力が向上しています。

2. 中国酒の国際的な評価

2.1 国際市場におけるリーディングブランド

中国酒は、国際市場においても着実に競争力を持ちつつあります。特に、白酒はその独特の製法と風味から、中国を代表する酒として広く知られています。例えば、茅台は2000年代以降、海外の高級市場でも評価され、高級珍品として人気を集めています。

また、国際的な酒類品評会では、中国の酒に対する評価も高まっており、さまざまなメダルや賞が贈られています。これにより、中国酒のプレゼンスが国際的に増し、多くの消費者がその魅力に気づくきっかけとなっています。

2.2 中国酒の評価基準

国際市場で中国酒が評価される際の基準は、風味、香り、製品の見た目など、多岐にわたります。特に、アルコール度数や香りのバランスが評価されることが一般的です。国々によって求められる基準が異なるため、それに応じた品質管理とマーケティングが求められます。

また、中国の伝統的な製法や原材料の使用が評価されることも多く、そのユニークさが国際市場での差別化要因となっていることが重要です。このような評価基準の理解は、中国酒のブランド戦略において欠かせない要素です。

2.3 日本市場における中国酒の位置付け

日本市場では、中国酒が近年注目を浴びています。独特の風味や、料理とのペアリングを楽しむ人々が増えており、特に居酒屋や高級レストランで提供される機会が増えています。白酒の中では、特に「茅台」が人気を博しており、その高級感と風味から多くの人に受け入れられています。

日本の消費者は、品質やブランドの背景に敏感であるため、信頼できる情報提供が重要です。また、テイスティングイベントやキャンペーンを通じて、中国酒の魅力を直接体験してもらう取り組みも行われています。これにより、中国酒の認知度を高め、消費者の興味を引く戦略が求められます。

3. 中国酒の輸出の現状

3.1 輸出規模と成長率

中国酒の輸出規模は年々増加しており、特に近年の数年間では顕著な成長を示しています。統計データによれば、2019年には輸出金額が前年比で15%増加し、2020年にはさらに加速しました。この成長は、国内市場の競争が激化する中で、国際市場へのシフトが進んだ結果と考えられます。

また、特定の国々への輸出増加も目立っています。アメリカやカナダなどの北米市場だけでなく、東南アジア諸国や欧州圏にも輸出されており、多様な市場での需要が見込まれています。このような成長は、中国酒業界全体の活性化にも寄与しています。

3.2 主な輸出先国

中国酒の主な輸出先国には、アメリカ、カナダ、日本、シンガポールなどがあります。特に日本市場では、健康志向や低アルコール文化の影響を受けながら、中国酒の需要が高まっています。それに応じて、各ブランドも日本向けの商品開発や販売促進を進めています。

アメリカ市場でも、中国酒は徐々に認知度を高めており、特に高級レストランなどで提供される機会が増えています。アメリカの消費者は、新しい風味やテイストを好むため、中国酒の独自性が生かされています。また、現地でのテイスティングイベントも効果的に行われており、これにより新たなファンを獲得する努力が続けられています。

3.3 輸出の経済的影響

中国酒の輸出が進むことで、国内経済にもプラスの影響を与えています。特に、生産地の農業や小規模な酒造業者への支援が強化され、新たな雇用を創出する要因となっています。また、政府の支援策や補助金があることで、資源の確保や品質向上が進められています。

さらに、国際市場での成功は、外国からの投資を引き寄せることにもつながります。このように、輸出の増加は単なる数字の上での成長にとどまらず、地域社会や産業全体に良い影響を与える構造になっています。

4. 中国酒の輸出における課題

4.1 品質と生産基準の課題

中国酒の輸出において、品質管理や生産基準の未整備が依然として課題です。特に、海外市場向けの製品が国内基準と異なる場合、品質のばらつきや不均一性の問題が生じることがあります。これは消費者からの信頼を損なう原因となり、特に高級市場での評価が厳しくなる要因になります。

また、各国の規制や基準が異なるため、これに対応した生産態勢を整えることが求められます。例えば、アルコール度数や成分表示に関して、輸出先国の要求を理解し、適切に対応する必要があります。これを怠ると、流通の遅延や返品が発生するリスクがあります。

4.2 国際的な規制の理解と対応

国際市場では、規制や法令が厳格に適用されています。これに対する認識が不足していると、輸出の際に問題が発生する可能性があります。特に、EU諸国などでは、アルコール飲料に対する規制が厳しいため、ノンアルコール製品へのシフトやラベル表示の適正化が求められます。

さらに、貿易摩擦や関税の変動も影響します。輸出国の政策変更が中国酒の流通に影響を与えることがあるため、これに対する事前の情報収集と対策が重要です。企業は法令遵守を徹底し、信頼を築く信頼性を高める努力が必要です。

4.3 ブランド認知度の向上の必要性

多くの中国の酒は、国内では有名でも、国際市場でのブランド認知度が低いのが現状です。特に、日本やアメリカの消費者に対して、ブランドストーリーや品質の訴求が重要です。これらの市場では、信頼性が高いブランドに価値が置かれます。

ブランドの認知度向上には、プロモーションイベントやマーケティング戦略の見直しが不可欠です。例えば、SNSを活用した情報発信や、有名なシェフやインフルエンサーとのコラボレーションが効果的です。こうした取り組みによって、消費者に向けた価値提供が実現でき、ブランドイメージの向上にも寄与します。

5. 課題に対する対策

5.1 品質向上のための技術革新

品質問題を解決するためには、技術革新が必要です。新しい製造方法や品質管理システムの導入が一つの解決策となります。たとえば、最新の発酵技術や再現性の高い生産ラインを構築することで、安定的な品質を維持することが可能です。

また、原材料の選定においても、地元の特産品を活用するなど、高品質な成分を使用することが重要です。これにより、オリジナリティを保ちつつ、消費者に対しても納得のいく品質を提供することができます。

5.2 マーケティング戦略の見直し

国際市場での成功には、適切なマーケティング戦略が欠かせません。市場ごとの特性を理解し、それに応じたアプローチを展開する必要があります。たとえば、若年層をターゲットにしたコンテンツマーケティングや、テイスティングイベントを開催することで、直接体験する機会を提供することが効果的です。

また、地域によって消費者の好みが異なるため、それに対応した商品開発も重要です。商品のラベルやパッケージデザインにおいても、国の文化やトレンドを反映させることで、消費者の共感を得られます。

5.3 国際的な戦略的提携の構築

国際市場での競争が激化する中、他国の企業との戦略的提携が有効な手段となります。たとえば、現地のディストリビューターやプロモーターと提携することで、販路を拡大することができます。これにより、現地市場の理解が進み、効果的なマーケティングが実施できるようになります。

さらに、技術提携や共同研究開発を通じて、相互に学び合うことで、品質向上や新商品の開発につながります。これにより、企業としての競争力を高めつつ、国際化に向けた基盤を築くことができるでしょう。

6. 今後の展望

6.1 中国酒市場の成長予測

今後数年間、中国酒市場は更なる成長を見込んでいます。特に、健康志向や多様化が進む中で、低アルコールやフルーツ酒、ノンアルコール製品の需要が高まると予測されています。これに伴い、新しい市場セグメントの開拓が進むでしょう。

また、国際市場においても、中国酒の認知度が高まり続けています。特に、北米や欧州市場では、多様な消費者ニーズに応える形で、新しい商品展開が進むことが期待されています。これにより、さらなる輸出増加が見込まれるでしょう。

6.2 国際的な競争力を高めるための方向性

競争が激化する中、中国酒業界は国際的な競争力を高める必要があります。品質向上やブランド価値の確立はもちろん、現地の文化やニーズに合わせた戦略的なアプローチが求められます。さらに、デジタルマーケティングの活用を通じて、消費者とのエンゲージメントを深めることが重要です。

また、持続可能な事業運営や環境保護についても、国際的な基準に則った取り組みが欠かせません。これにより、持続可能な成長を実現し、国際市場での評価向上につなげることができます。

6.3 日本市場へのさらなるアプローチ

日本市場においては、特に若年層をターゲットとしたアプローチが重要です。日本の消費者に向けて、中国酒の新しい楽しみ方やペアリングの提案を行うことで、認知度が高まります。また、日本の食文化に合った新たな商品開発も求められています。

さらに、日本の著名なシェフとのコラボレーションや、特別イベントを開催することで、中国酒の魅力を広めることができるでしょう。これにより、消費者の関心を引き、新たな市場を開拓する機会が増えることが期待されます。

終わりに

中国酒の輸出は、歴史的、文化的な背景を持つ重要な産業です。今後も成長が期待される中で、直面する課題も多くありますが、品質向上やマーケティング戦略の見直しなど、具体的な対策を講じることで新たな成長を遂げることができるでしょう。国際市場での競争が激しい中、中国酒がどのように進化し、認知度を高めていくのか、今後に大いに注目が集まります。