脈診は中国の伝統医学において、非常に重要な技術の一つです。この技術は、患者の脈拍を通じて健康状態を把握する方法ですが、その実践や解釈は単なる脈の測定にとどまらず、深い理解と感受性を必要とします。ここでは、脈診の様々な種類や技術について詳しく説明します。

1. 脈診の基本概念

1.1 脈診とは何か

脈診とは、患者の脈拍を指で触れることで、体内の状態や健康状態を判断する技術です。脈拍は心臓の拍動によるものであり、全身に血液を送り出すことで生じます。医師が脈を診る際には、一定のポイント(一般的には手首の内側)で脈を触れ、様々な属性(速さ、強さ、リズムなど)を観察します。

特に、中国医学では脈診は体の各経絡の状態を知るための重要な手段とされています。例えば、脈が速く強ければ、体内で熱が生じている可能性が示唆されます。一方、脈が微弱であれば、気血が不足しているか、体が寒冷状態にある可能性があります。

1.2 脈診の歴史

脈診の起源は、古代中国の医療実践にさかのぼります。最初の文献は『黄帝内経』に見られ、ここで脈の診断が初めて体系的に記述されました。この書物は、4600年以上前に編纂されたとされ、脈診の基礎理論や技術が詳述されています。

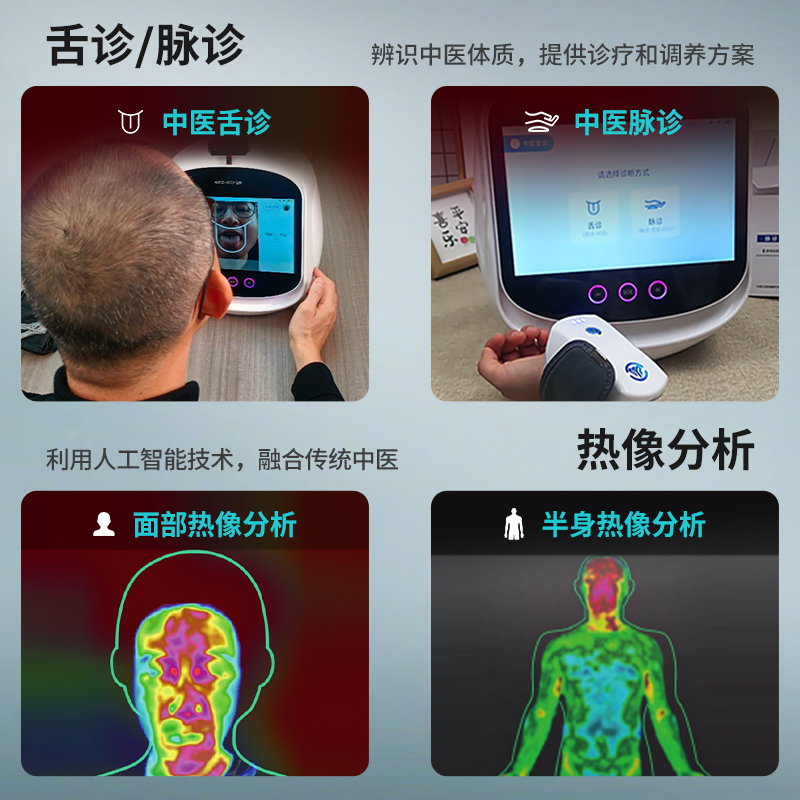

また、脈診は長い間の研究と実践を経て、数多くの流派や技術が存在するようになりました。時代が変わるにつれ、技術も進化し、現代ではデジタル技術と組み合わせた脈診法も登場しています。古代の知恵と現代の技術が融合することで、脈診は今もなお進化し続けています。

1.3 脈診の重要性

脈診は単なる患者の脈拍を測定するだけでなく、身体全体の状態を反映する重要なシグナルとされています。例えば、慢性的な疲労感を訴える患者の脈を取ることで、内臓の健康状態やエネルギーレベルを把握することが可能です。このように、脈診によって得られる情報は、治療の方針を立てる際にも大きな影響を与えます。

また、脈診はコミュニケーションの一形態でもあります。医師と患者の信頼関係を築くために、脈を通じて相手の状態に寄り添い、理解を深めることが求められます。ここで重要なのは、脈を測る際にただ数値を追うのではなく、背後にあるストーリーや感情を感じ取ることです。

2. 脈の種類

2.1 表脈と裏脈

脈診には大きく分けて「表脈」と「裏脈」があります。表脈は、主に体の表面に近い血管で感じる脈で、外部の影響や風邪、熱などの状態を反映します。一方、裏脈は内臓に関連する脈で、病気の根本的な原因や体内の状態を示します。これら二つの脈は互いに関連し合っており、診断を行う際には両方を理解することが重要です。

例えば、外的な風邪を引いている場合、表脈が緊張していることが多く、裏脈では内臓の疲労を示すことがあります。このように、脈を二通りの観点から分析することで、より正確な診断が可能になります。

2.2 細脈、滑脈、沈脈の違い

脈の質感は様々で、その種類によっても体の状態を示します。まず、細脈は非常に繊細で弱い脈を指し、これが見られる場合は通常、気血の不足を示唆します。逆に、滑脈は滑らかでつきやすい脈で、潤いのある状態や健康的な状況を示すことが多いです。

そして、沈脈は強く圧をかけなければ感じない脈で、深刻な健康問題が潜んでいる場合があります。これらの脈の識別は、医師にとって非常に重要です。たとえば、細脈が見られる患者に栄養を摂ることを勧めることが可能ですし、滑脈の場合は健康的なライフスタイルを維持させることが大切です。

2.3 脈の質感とその意味

脈の質感には、さらに多くのバリエーションがあります。それにより、医師は複数の健康状態を読み取ります。例えば、脈が硬く、圧力をかけるとダメージを受けているような感触がする場合、体内に炎症や痛みが隠れている可能性があります。

また、脈のリズムも重要で、規則正しくないリズムは心臓や血管の問題を示唆することがあります。これを基に、治療方針を考える上での参考資料となります。したがって、脈診はただの測定ではなく、ディテールを観察し、患者の生活習慣や病歴を踏まえた包括的なアプローチが重要です。

3. 脈診の技術

3.1 手の位置と圧力

脈診を行う際、手の位置と圧力は極めて重要です。一般的に、医師は右手の親指と人差し指を用いて、患者の手首の内側(太陽経)を触れます。この位置で、脈の動きを感じ取るためには、適切な圧をかける必要があります。強すぎる圧力では脈を鈍らせてしまうので、ソフトかつ確実に感じ取れる強さが求められます。

さらに、圧力のかけ方にも注意が必要です。同じ位置であっても、指の角度や圧のかけ方を変えることで、異なる脈を感じ取ることができます。これにより、各種の脈の種類を把握しやすくなります。特に、新米の脈診者の場合は、この技術を磨くことで脈診の精度が大きく向上します。

3.2 脈の取り方のステップ

脈診を実践する際の基本的なステップには、まず患者にリラックスしてもらい、その後脈を取る手順があります。適切な呼吸法も加えることで、脈の変化をより感知しやすくなります。最初に、ゆっくりとした深呼吸をし、自身の心を落ち着けることが重要です。

次に、脈を取る際に指を当て、数秒間同じ位置を保持します。このとき、脈のリズム、強さ、感触を感じ取ります。30秒から1分ほど脈を観察することで、より多くの情報を得ることが可能です。そして、得られた情報を基に、記録や進行中の診察に役立てます。

3.3 呼吸と脈の関係

呼吸は脈と密接に関連しています。特に、呼吸が浅い状態では、脈が不安定になることが多いです。逆に、腹式呼吸を行うことで、リラックス状態を促進し、脈拍も安定します。これは、特に緊張している患者に対して脈診を行う場合に有効です。

脈を取る際には、患者自身が意識して呼吸を整えることが求められます。医師が呼吸を促すことで、脈をよりスムーズに感知しやすくなります。たとえば、医師が「深呼吸をしてみてください」と声をかけることで、リラックスし、緊張が緩む傾向があります。このお互いのコミュニケーションが、脈診において不可欠です。

4. 脈診の解釈

4.1 脈の読み取り方

脈診で得られた情報は、医師が総合的に解釈する必要があります。脈の種類や質感だけでなく、患者の症状やライフスタイルも考慮に入れることで、より正確な診断が可能となります。例えば、細脈であれば、慢性的な疲労やストレスを感じている場合が多いため、その要因を探ることが重要です。

また、状態によっては、脈の異常が軽微なものであっても、患者の生活に大きな影響を与える場合があります。このような観点から、医師は脈を基にした診断を行い、それに基づいた治療法を考案することが求められます。

4.2 病気との関連性

脈診は、様々な病気や不調状態との関連性を強く持っています。例えば、脈が急速で強い場合は、体内での炎症や感染症を示唆し、逆に緩やかで弱い場合は、気虚や血虚を示していることが多いです。これを踏まえて、医師は治療に向けたアプローチを決定します。

医師は脈から得られる微細な情報をもとに、反応が早い治療法や、栄養の調整を奨励することができます。これにより、患者は自分の体の状態をより深く理解し、その後の健康管理にも役立てられます。

4.3 脈診と治療方針の決定

脈診の結果は、治療方針の決定にも大きく影響します。例えば、脈が緊張していて強い場合、体に負担がかかっている状況が反映され、ストレスを軽減する治療法を選択することになります。一方、脈が沈んでいる場合は、エネルギーを高めるための治療法が選ばれることが多いです。

治療法には、鍼灸や漢方療法、食事療法などが含まれます。これらは脈診によって導き出された結果に基づいて行われるため、患者に対してより効果的なアプローチが可能となります。脈診は、治療を受ける患者にとっても自分自身の状態を理解する手助けと考えられます。

5. 脈診の実践

5.1 具体的な症例解析

脈診の実践には、実際の最前線での応用が必要です。ここでは、いくつかの具体的な症例を通じて脈診の有効性を探ります。たとえば、慢性的な頭痛を訴えた患者のケースでは、脈が緊張して強くなっていました。医師は、ストレスや生活習慣を見直す必要があると判断し、適切な治療法を提案しました。

この症例のように、脈診を通じて具体的な生活習慣やストレスの影響を把握することで、患者が健康的な生活を送るためのベースを提供することが可能です。患者は自分の状態を理解し、治療に向けた意識を高める結果となります。

5.2 脈診のトレーニング方法

脈診は技術的な側面だけでなく、直感や感受性を磨くことも求められます。初心者はまず、基礎的な脈診の技術を習得し、続いて多様な症例に触れることが重要です。トレーニング方法としては、実際の患者との模擬診察や、指導者からのフィードバックを受けるセッションが効果的です。

また、自分自身の脈を定期的に測定し、その変化を観察することも重要です。それにより、身近な感覚を養うことができ、自分自身の体調を理解するための指針となります。この実践を通じて、徐々に脈を読む力を高めることができるでしょう。

5.3 現代医学との統合

近年、脈診は現代医学との統合が進んでおり、様々な医療現場で利用されるようになっています。たとえば、一般的な診察においても、脈診を行うことが補完的な手段として役立っています。患者のエネルギーレベルやストレスの度合いを把握することで、より包括的な治療が行われています。

このように、脈診と現代医学の融合は、患者にとっての選択肢を広げ、質の高い医療を提供する道を開いています。今後も、この傾向はさらに強まることでしょう。

6. 脈診の未来

6.1 最新技術と脈診

現代において、脈診も最新技術の影響を受けています。特に、デジタル技術を用いて脈の変化をリアルタイムで解析するシステムが開発されつつあり、これによりより詳細なデータを取得することが可能となります。自動化された脈診の機器が登場することで、医師はより正確な診断を行うための助けになります。

また、AI技術を活用したシステムでは、膨大な症例データを基に、迅速に病気の判断や治療法の推奨を行う可能性もあります。このような技術が脈診に取り入れられることで、新しい視点がパラダイムシフトをもたらすかもしれません。

6.2 脈診の普及と教育の必要性

脈診は、多くの人々に理解され、普及されるべき技術です。そのためには、教育システムの見直しが重要です。医療従事者だけでなく、一般の人々に向けても脈診の基礎を学ぶ機会を提供することで、健康管理の新たな視点を提供できるでしょう。

これにより、通院を行う際の患者の観点が変わり、主治医とのコミュニケーションが向上することが期待されます。また、地域社会でも脈診に関する情報を発信することが、啓発活動につながります。

6.3 脈診と健康管理の新たな展望

脈診は、今後健康管理の中で重要な役割を担っていくでしょう。予防医学の観点から、患者が自身の健康状態をモニタリングするための一助となり、病気の兆候を早期に察知する手段としても機能します。さらに、ライフスタイルの改善に向けたプランを自分で考える力も養われることが期待されます。

このように、脈診は伝統と現代の融合の中で新たな可能性を大いに秘めています。日々の生活において脈診の考え方を取り入れることで、より充実した健康生活を実現できるかもしれません。

終わりに

脈診は、中国文化の中で育まれてきた奥深い技術であり、その多様性や可能性はますます増しています。現在、脈診についての理解を深めたり、現代医学との融合を進めたりすることは、患者自身と医療従事者双方にとっても有益です。

脈診の技術は多岐にわたりますが、その本質は患者の健康を理解し、より良い治療を考えることにあります。脈診の未来は、さらなる研究と技術の発展、そして一般の人々への理解促進によって、より豊かなものとなることでしょう。私たちが脈診の可能性を広げ、日常の健康管理に役立てることができるよう、今後もその探求を続けていきたいものです。