孫子の兵法は、古代中国の戦略思想を集大成した名著であり、戦争だけに留まらず、リーダーシップやビジネスにおける戦略的思考にも深く掘り下げられた哲学を提供しています。この文書では、孫子の兵法から学ぶリーダーシップや決断力について、その考え方を体系的に整理し、現代のビジネスや組織にどのように応用できるかを探ります。

1. 孫子の兵法の概要

1.1 孫子とは誰か

孫子(そんし)、またの名を孫武は、紀元前6世紀頃に存在したとされる中国の軍事戦略家です。彼の思想は、戦争や戦略に関するものだけでなく、リーダーシップや倫理についても包括的に語られています。孫子は、戦争を「国の大事」と捉え、戦争の勝利には知恵と策略が必要であると訴えました。彼の名前を冠した『孫子の兵法』は、古典的な兵法書として現在でも多くの人に読まれ続けています。

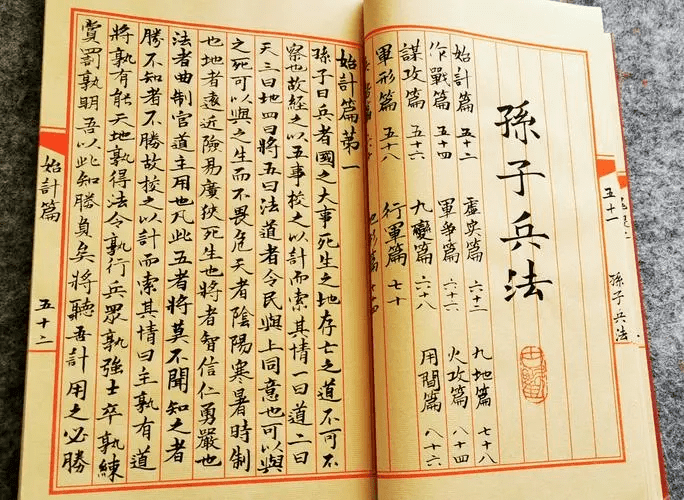

孫子の兵法という書物は、全13篇から成り立っており、それぞれに異なる戦略や哲学が述べられています。特に有名なのは「敵を知り己を知れば百戦危うからず」というフレーズで、これは戦う前に相手を理解し、自分自身を知ることの重要性を示しています。彼はまた、戦争は可能な限り避けるべきであり、平和的な解決が最も望ましいと考えていました。

1.2 孫子の兵法の基本的な概念

孫子の兵法の中心的な概念は、情報戦、心理戦、効率的な資源配分、そして柔軟な戦術の使用です。特に情報戦の重要性は、現代のビジネスや政治においても注目されており、正確な情報に基づいた意思決定が重要であることを示唆しています。孫子は、戦いを仕掛けるタイミングや場所の選定も重要であり、相手が弱いときに攻撃するのが最も効果的だと信じていました。

また、彼の教えには「勝つために戦うな」という考え方も含まれています。戦争はコストがかかり、人命が失われることから可能な限り避けるべきであるという姿勢は、現代社会でもリーダーが持つべき倫理観も含まれています。リーダーは、戦略的に考えることが求められ、時には戦争を避けるという選択が最善策となることがあるのです。

1.3 孫子の兵法の歴史的背景

孫子の兵法が成立した背景には、中国の戦国時代という激動の時代があります。この時期は、さまざまな小国が互いに争い合っており、戦争が日常茶飯事でした。そのため、軍事戦略や経済、社会情勢が複雑に絡み合う中で、孫子はその時代の問題を解決するための方法論を提供しました。

孫子の兵法は、単なる戦争術の書ではなく、政治、経済、道徳が交錯する現実の中で、権力をどのようにOperaするかを考察するものでもあります。そのエッセンスは、「戦争は手段であり、目的ではない」という孫子の哲学に凝縮されています。彼は、勝利を収めるために戦うのではなく、戦わずして勝つ道を選ぶべきだと説いています。この考え方は、経済や企業戦略においても適用でき、戦争と同じように競争にも戦略的なアプローチが必要であることを示しています。

2. リーダーシップの定義と重要性

2.1 リーダーシップとは何か

リーダーシップは、他者を導き、目標を達成するために必要なスキルや特性を指します。経営のパラダイムシフトが進む現代において、伝統的なヒエラルキーではなく、チームや組織全体が一体となって動くことが求められています。リーダーは、チームメンバーの信頼を得て、共通のビジョンを提示し、実現へと導かなければなりません。

良いリーダーは、自らの言動がチームに影響を与えることを理解しています。つまり、リーダー自身が模範を示すことが重要であり、その言動がチーム文化や価値観にも影響を及ぼします。孫子の教えにおいても、リーダー冷静に、決断力を持って行動することが強調されています。信頼を築くことができれば、メンバーはリーダーのビジョンに共鳴し、率先して動くようになるのです。

2.2 組織におけるリーダーシップの役割

組織におけるリーダーシップは、ただ指示を出すだけではなく、問題解決のための戦略を立て、リスクを取る意思決定を行うことが求められます。この際、孫子の兵法は非常に有用です。例えば、劣勢に立たされたときにどのような戦略を採るか、どのタイミングで新しい情報を取り入れるかなど、リーダーは状況分析を行い、最善の選択をする責任があります。

また、リーダーはチームの士気を高める役割も果たします。チームメンバーが自分の役割や貢献を理解し、やりがいを感じることができなければ、組織全体のパフォーマンスは下がります。そのため、リーダーはメンバーとの信頼関係を築き、透明性を持ってコミュニケーションを取り続けることが重要です。孫子の兵法の「勝つために戦うな」という理念は、競争や対立の中でも、調和や協力を意識したアプローチが必要であることを示唆しています。

2.3 孫子の兵法に見るリーダーシップの要素

孫子の兵法に見るリーダーシップの要素は、冷静さ、計画性、そして適応力です。第一に、冷静さは非常に重要です。リーダーは緊急事態や予測不可能な状況に直面した際に、焦ることなく状況を分析し、適切な判断を下す必要があります。このような冷静な対応は、チーム全体に安心感を与え、次の行動へとつなげる力があります。

第二に、計画性です。孫子は、戦略的な計画の重要性を強調しており、これはリーダーシップにおいても同様です。目標を達成するためには、短期的な目標と長期的なビジョンを明確にし、ステップバイステップで進めることが不可欠です。そのためには、適切な情報を集め、分析し、計画を立てることが欠かせません。

最後に、適応力です。市場環境やチームの状況は常に変化しているため、リーダーは柔軟に対応しなければなりません。孫子の兵法にも「状況に応じた戦略変更」の重要性が述べられており、時には計画を修正し、新しい戦略を模索することが必要です。これを実践できるリーダーが、真のリーダーシップを発揮できるのです。

3. 戦略的思考と決断力

3.1 戦略的思考の構造

戦略的思考とは、長期的な視点に立ち、目標達成のための具体的な手法やアプローチを考えるプロセスのことです。戦略的思考を行うためには、まず問題を正確に理解し、次に選択肢を evalutateし、最後に最良の選択肢を選ぶという段階が必要です。孫子の兵法においても、このような思考プロセスが重視されており、まず自己評価および敵との比較を行うことが明示されています。

戦略的思考を行う際には、情報収集が重要です。正確で信頼できる情報を元に現状を評価し、将来のシナリオを描くことが求められます。例えば、現代のビジネスシーンでは、市場調査や顧客のニーズを正確に把握することが競争においての成功に直結します。孫子の名言「情報は戦の基盤である」は、まさにこのポイントを強調しています。

3.2 意思決定のプロセス

意思決定には、直感に基づく迅速な決定と、十分な分析に基づく慎重な決定とがあります。それぞれの重要性を理解し、状況に応じて使い分けることが求められます。孫子は、「速さと遅さ、予測と柔軟性が勝敗を分ける」と述べており、迅速な決定が必要な時と、時間をかけるべき時を見極める力が重要です。

また、意思決定のプロセスには、リスク評価も含まれます。リーダーは、過去の経験やデータを元にしたリスク分析を行い、その結果を基に選択肢を比較検討します。孫子の兵法の中にある「敵を知らずして戦うことなかれ」という考え方は、意思決定においても同じく、情報を欠いた状態での決断がいかに危険であるかを伝えています。

3.3 孫子の兵法における意思決定のケーススタディ

孫子の兵法には、多くの実際の戦闘や戦略からの事例が示されています。例えば、彼が戦争を避けるために選んだ最適なタイミングと場所、そして適切な兵の数などは、現代においても基本的な意思決定のフレームワークとして応用できます。さらに、具体的な意思決定においては、競合も含めて市場分析を行い、最適な行動を選ぶことが求められます。

孫子の兵法を基にした意思決定の事例として、ある企業が新市場に進出する際、競合他社の動向を徹底的に分析し、最適なアプローチを決定したことが挙げられます。その結果、競争に打ち勝ち、シェアを拡大した事例は、まさに孫子の哲学をビジネスに適用した成功例です。このように、孫子の教えは、ただ戦争に限らず、幅広い分野での意思決定においても真価を発揮します。

4. 孫子の兵法に見るリーダーの資質

4.1 知識と経験の重要性

良いリーダーには、豊富な知識と実行経験が求められます。孫子もその重要性を認識し、リーダーは常に学び続け、情報を集め、状況を理解する能力が不可欠であると説いています。戦略を考えるためには、広範な視野を持つことが重要であり、これにより先を見通す力が養われます。

実際にリーダーシップが求められる場面では、経験がものを言います。失敗から学び、経験を蓄積することが、次回の成功に繋がるからです。たとえば、ある企業のCEOが、過去のプロジェクトの失敗を分析し、その教訓を基に新たなプロジェクトに取り組んだ結果、成功を収めたという例があります。このようなリーダーの知識と経験は、チーム全体の成長を促進する重要な要素となります。

4.2 財力と人脈の活用

孫子の兵法では、資源の管理や活用の重要性も強調されています。リーダーは限りあるリソースを最大限に活用し、無駄を省いて効率的に行動する必要があります。例えば、財務的な資源だけでなく、人脈やネットワークも大いに利用することが求められます。効果的に人を動かす能力、つまり、他者を巻き込む力は、達成可能な目標を立てる上でも不可欠です。

具体的な例を挙げると、あるスタートアップ企業が、限られた資金を元にネットワークを活かし、資金を集めたケースがあります。彼らは関係者との良好な関係を築きながら、資本調達やビジネスの拡大に成功したのです。このように、知識や経験だけでなく、外部のリソースを効果的に活用できる能力が、リーダーの成否を分けるポイントとなります。

4.3 危機管理と柔軟性

危機が発生したとき、リーダーの判断力と危機管理能力が試されます。孫子は、柔軟性を持ち、状況に応じて迅速に対応することの必要性を説いています。リーダーは、予測できない事態に対する備えをし、適切な判断を下す能力が求められます。状況が変化する中で、計画を見直したり、変更したりする柔軟性が必要です。

具体的なケースとして、自然災害や経済危機に直面した企業のリーダーシップが挙げられます。企業は、柔軟に戦略を変更し、新たな市場環境に適応した結果、持続可能な成長を収めた事例が多くあります。このような危機管理能力は、孫子の兵法におけるリーダーの資質に非常に相通じるものです。

5. 現代ビジネスにおける応用

5.1 孫子の兵法をビジネスに活かす方法

孫子の兵法をビジネスに活かすためには、まずその哲学を理解し、自社の状況に応じた戦略を策定することが必要です。市場調査や顧客動向の分析に基づいて、自社の強みや弱みを把握し、それに基づく行動計画を立てることが重要です。これは、孫子が提唱した「敵を知り己を知る」という理念に基づいたアプローチになります。

さらに、競合他社の動向を常に監視し、それに対して的確な対応をすることも評価されます。競争の激しい市場で、先手を打つためには、情報収集と分析が不可欠です。企業のリーダーは、常に市場環境の変化に目を向け、必要に応じて戦略を更新することが求められます。

5.2 ケーススタディ:成功したリーダーシップの実例

成功例として、あるソフトウェア企業がメンバーとの連携を強化し、チーム文化を重視した結果、業績を大きく向上させた事例が挙げられます。リーダーは、孫子の兵法に基づき、メンバー一人一人の声を尊重し、意思決定を共同で行うことで、士気を高め、ビジョンを共有しました。このように、リーダーシップのスタイルが成功に影響を与えることは明白です。

さらに、ある飲食業界の企業が、危機管理を徹底し、新たな店舗戦略を導入した結果、売上を倍増させた事例もあります。情報収集を基に展開したマーケティング戦略は、競合他社との明確な差別化を図り、消費者の関心を引くことに成功しました。この成功も、孫子の兵法の理念によって支えられたものと言えるでしょう。

5.3 今後の展望と学び

現代ビジネスにおいて、孫子の兵法の理念はさらなる展望を開く可能性を秘めています。AIやデータ分析の進歩により、競争環境はますます複雑化していますが、孫子の教えに基づく戦略的思考が、変化に柔軟に対応できるリーダーを育成する鍵となるでしょう。特に、問題解決思考を重視することで、リーダーは新しいアイデアやアプローチを生み出すことができます。

さらに、継続的な学びの姿勢を持ち続けることで、リーダーは新たな課題にも果敢に立ち向かう姿勢を育むことが可能です。孫子の兵法が時代を超えて語り継がれる理由は、こうした普遍的な価値が現代にも通用するからこそであり、リーダーがその教えを実践することで、未来の成功に繋げることができるのです。

6. 結論

6.1 孫子の兵法からの教訓

まとめると、孫子の兵法は単なる戦争の知識に留まらず、リーダーシップ、戦略的思考、そして意思決定においても大いに活かせる教えを提供しています。情報戦や心理戦の重要性、計画性と柔軟性、知識や経験の重要性を強調する彼の教えは、現代においても色あせることなく、ビジネスの現場でも適用可能です。

リーダーは、孫子の哲学を実践することで、チームを効果的に導き、成功を収める可能性を高めることができます。孫子の教えを日常的に取り入れることにより、自己成長やチームの進化を促すリーダーシップを実現できるでしょう。

6.2 リーダーとしての成長に向けて

リーダーとして成長するためには、孫子の兵法を学び続け、それをいかに実践するかがカギとなります。自己評価や他者からのフィードバックを受け入れ、常に思考を更新し続ける姿勢が求められます。こうした努力が、真のリーダーとしての資質を育み、組織全体の成功に繋がるのです。

最後に、孫子の兵法に触れ、その教えを心に留めることで、多様な状況において効果的なリーダーシップを発揮できるリーダーになれることでしょう。リーダーとしての成長は、一朝一夕で成し遂げるものではありませんが、彼の知恵を実践することで、大いに役立つヒントを得られるはずです。