方言は中国の豊かな文化の一部であり、地域ごとの生活様式や価値観を反映しています。近年、都市化が進む中で、方言は変化し続けており、現代社会においてどのように適応しているのかを考えることは興味深いテーマです。この文章では、方言の変化と現代社会への適応について、詳しく探っていきます。

1. 方言の定義と背景

1.1 方言の概念

方言とは、特定の地域やコミュニティで話される言語のバリエーションであり、発音、語彙、文法が標準語と異なることが特徴です。中国においては、国家の広大さや多民族構成から、多種多様な方言が tồn tạiしています。これにより、中国語の奥深さや地域の個性が際立っています。

例えば、同じ言葉でも地域によって異なる発音をされることがあります。標準語で「家」と言った場合、北京では「jiā」と発音されますが、広東語では「gaa1」と異なる音になります。こういった違いが、方言の魅力の一つでもあります。

さらに、方言にはそれぞれの地域の文化や歴史が色濃く反映されています。例えば、広東語を話す地域では、華南の文化や交易の歴史が強く影響を与えており、方言にはその影響が色濃く表れています。

1.2 中国における方言の多様性

中国では、多様な民族が共存しており、それぞれの地域には独自の言語や方言が存在します。例えば、中国語の主要な方言には、北京語、広東語、上海語、閩南語などがあります。それぞれの方言は、発音や語彙、表現方法が異なり、地域の文化的特徴が反映されています。

また、中国の方言は地域ごとの歴史的背景にも深く結びついています。例えば、南方で話される閩南語は、福建省の歴史的な交易と密接に関連しており、商業活動から発展した特有の表現が多くあります。このように、方言は単なる言語の違いだけではなく、地域のアイデンティティを形作る重要な要素でもあるのです。

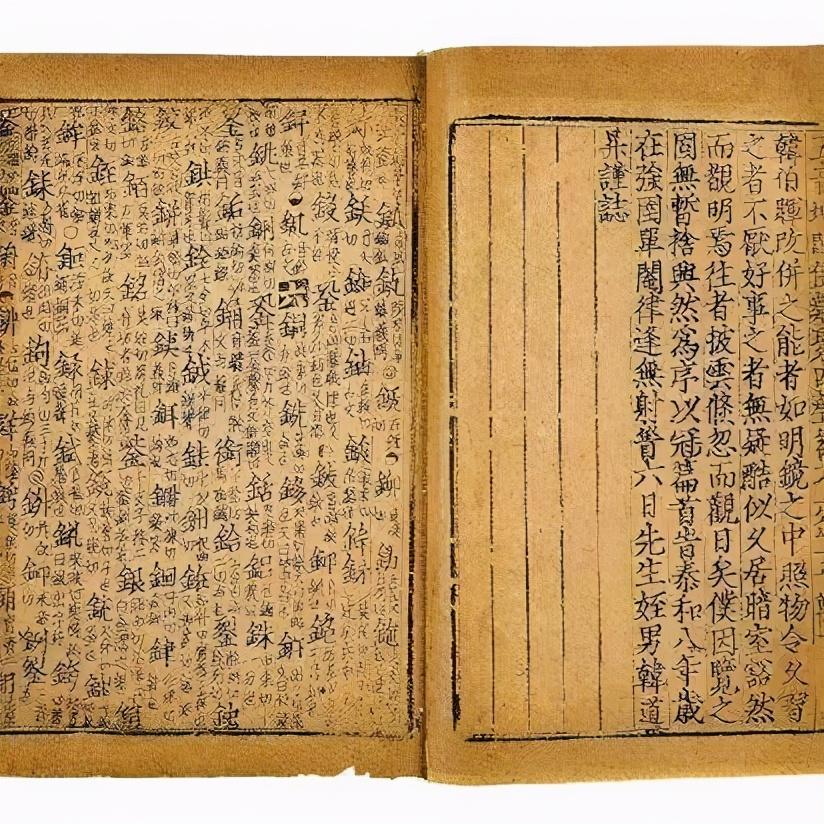

1.3 歴史的な背景と方言の発展

方言の発展には、歴史的な背景が大きく影響しています。古代中国の統一国家である漢王朝以降、各地域で異なる文化や習慣が形成され、それに伴って言語も変化してきました。特に、戦乱や移民により、多くの地域で言語の交流が行われた結果、それぞれの方言が独自の発展を遂げたと言われています。

近代に入ると、西洋文化の影響や経済の発展により、方言も近代化が進められました。社会が求めるコミュニケーションの形が変わる中で、方言もその変化に適応してきたのです。特に、都市化が進んだ都市部では、標準語と方言が混ざり合う新しい言語形態が生まれることもあります。

2. 中国の主要方言の特徴

2.1 北京語(普通話)

北京語、または普通話は、中国の標準語として広く使用されています。この方言は、特に教育機関やメディアで多く用いられるため、実際には中国全土で理解されることが多いです。しかし、発音や語彙は、北京特有の特徴を持っています。例えば、「我(wǒ)」という言葉は、一般的に「わたし」を意味しますが、北京では独特のイントネーションを持つため、その発音には親しみがあります。

また、北京語の特徴的な表現には、多くの成語や口語表現が含まれます。例えば、「不怕一万,只怕万一(bù pà yī wàn, zhǐ pà wàn yī)」という表現は、危険を避けるために注意を促す際に使われます。このようなフレーズは、日常会話においても頻繁に使用され、多くの人々に親しまれています。

さらに、北京語は北方方言の中でも特に影響力が強いため、他の地域の方言に対しても影響を与えています。このため、都市部では、方言と北京語が混ざり合って新しい表現が生まれることもあります。

2.2 広東語(粤語)

広東語は、特に広東省や香港、マカオ地域で広く話されています。この方言は、その独特な発音と多様な声調が注目されています。広東語には、6つから9つの声調があるとされ、言葉の意味を大きく変えることができます。たとえば、「馬(mǎ)」は「馬」を意味しますが、別の声調で発音すると「罵(mà)」となり、「罵る」という意味になります。このような声調の違いは、広東語を学ぶ上での難しさを増しています。

広東語は、映画や音楽、食文化などにおいても広く用いられています。特に香港の映画産業では、広東語が主要な言語として活用され、多くの名作が生み出されています。また、広東料理を愛する人々にとって、広東語はその文化を理解するための重要な手段となっています。

広東語の保護活動も注目されています。広東省や香港の高校では、広東語の授業が設けられており、若い世代にこの言語を伝える努力が行われています。このような取り組みは、広東語の保存と継承に向けた大切なステップと言えます。

2.3 上海語(上海話)

上海語は、中国の経済的中心地である上海において話される方言で、独特の音韻や語彙が特徴です。上海語は、上海独特の歴史的背景や文化を反映した言語であり、しばしば「とても柔らかい音」と表現されます。この方言では、特に子音の発音が独自の形を持ち、非常にリズミカルな言葉として知られています。

上海の人々は、上海語を非常に誇りに思っており、日常会話はもちろん、ビジネスや文化活動でも使用されています。特に、伝統的な小吃(軽食)を楽しむ際には、地元の人々同士で上海語を話すことがよくあります。この地域の豊かな食文化も、上海語の特徴的な言い回しによって伝えられています。

近年、上海語は標準語の普及によって影響を受けているものの、地元住民たちは上海語の保護に意欲的です。若者たちの間でも上海語を学ぶ動きがあり、上海語のフレーズや歌を取り入れた新しい形態の文化が生まれつつあります。

2.4 閩南語(閩南話)

閩南語は、福建省南部を中心に話される方言で、台湾や東南アジアの華僑の間でも広がっています。この言語は、特有の音調や表現が多く、日常生活の中で使われています。例えば、閩南語では「你好(lí hó)」という言葉を用いて「こんにちは」と挨拶をしますが、発音やイントネーションが独特です。

閩南語は、台湾の文化や芸能においても重要な役割を果たしています。台南や台北では、その独自な発音や歌が地元の民謡として演じられ、多くの人々に親しまれています。特に、伝統的な祭りや行事では、閩南語が用いられることが多く、その地域のアイデンティティを強調しています。

しかし、近年では標準語の普及により、閩南語の使用頻度が減少している傾向にあります。これに対抗するため、台湾の学校では閩南語の教育が行われており、地域文化の継承に努めています。このような取り組みは、今後の閩南語の保存に向けた希望となっています。

3. 現代社会における方言の役割

3.1 地域文化の象徴

方言は、地域の文化やアイデンティティを象徴する重要な要素です。特定の方言を話すことで、地元の人々同士が共感を得たり、共有の文化を感じたりすることができます。方言は、単なる言語の違いではなく、その地域に根付いた生活様式や価値観を反映しています。

例えば、方言に特有の言い回しや慣用句は、その地域の風習や考え方を伝えるための重要な手段です。広東語の「食得開心(sik6 dak1 hoi1 sam1)」は「楽しんで食べる」という意味で、食文化が大切にされている地域の特徴を示しています。このように、方言は地域文化の深い理解を促進する役割を果たしています。

さらに、地域の方言を話すことで、地元の人々との絆を深めることができます。同じ地域に住む人々が共通の言語を使うことで、より強いアイデンティティや連帯感が生まれます。このため、方言は地域の文化を支える重要な要素となっています。

3.2 コミュニケーションの手段

方言は、地域内でのコミュニケーションを円滑にするための重要な手段です。特に、親しい人々同士の会話で方言を使うことは、より親密な関係を築くことに貢献します。日常生活で方言を用いることで、地域の特性や感情を豊かに表現することが可能です。

また、方言は一部の特殊な場面で使われることもあります。例えば、家族の集まりや地域の催しにおいて、方言を使うと一層温かみが増し、親しみやすさが強調されます。こうした場面での方言の使用は、人々の絆を深め、地域の文化を再確認する機会を提供します。

しかし、都会に住む人々の中には、標準語が主流であるために方言が使われなくなる傾向も見受けられます。この状況を打破するため、方言を使ったイベントや地域の活動が奨励されています。これにより、方言を通じてのコミュニケーションを促進し、地域が持つ多様性を再認識することができます。

3.3 アイデンティティの形成

方言は、個人や地域のアイデンティティを形成する上で重要な役割を果たします。特に、社会が変動する中で、自分のルーツを見つめ直す手助けをしてくれます。同じ方言を話す仲間との交流を通じて、故郷や家族とのつながりを感じることができます。

たとえば、異なる地域から集まった学生が大学で標準語を学ぶ一方で、帰省する際には故郷の方言を話すことがあります。このような状況は、彼らの出身地に対する愛着を再確認させます。方言は、地域への愛やアイデンティティを強化するための大事な要素であることが分かります。

また、グローバル化が進む現代において、方言を話すことで大きな自信を持ち続ける者も少なくありません。地域固有の文化が国際的に注目される中、方言はその地域の魅力を伝える一環として機能します。方言が持つ独自性が、アイデンティティの確立に寄与しているのです。

4. 方言の変化に影響を与える要因

4.1 都市化の影響

都市化は、方言の使用や変化に大きな影響を与えています。特に、都市へ移住する人々が増える中で、方言が標準語に取って代わられる場面が見受けられます。都市部では、多くの人々が同じ標準語を使用するため、方言を話す場面が減少しています。

また、都市化に伴い、若者たちが新しい価値観や文化に触れる機会が増えると、方言に対する関心が薄れることもあります。特に、情報共有の場が増え、さまざまなメディアによって多様な文化や言語に触れることで、方言が段々と使われなくなってしまう場合があるのです。

しかし、反面、都市化が進む中でも地域のアイデンティティを保とうとする動きもあります。多くの自治体では、方言を活かしたイベントや取り組みが行われるようになり、地域の人々が集まって方言を使う場を作ることが増えてきました。このような活動は、都市化に伴う方言の衰退を防ぐ一助となっています。

4.2 教育制度と標準語の普及

教育制度における標準語の普及は、方言の変化に直接的な影響を与えています。中国では、小学校から標準語が教育されていますが、地域の方言は通常、教育システム内で十分に扱われることが少なくなっています。このため、子供たちは基本的に標準語を話すことを重視するようになり、方言の習得が後回しにされがちです。

また、たとえ家庭で方言が使われていても、学校での教育が標準語で行われるため、子供たちは自然と標準語を優先することになります。こうしたシステムは、地域の方言や文化が次第に消えていく要因となっているのです。

ただし、最近では教育現場でも方言の教育や冊子の配布が行われるようになっています。地域の魅力を伝えるための教材が用意されるなど、方言の教育に力を入れる試みが見られます。これにより、若い世代が地域の方言とその文化を理解し、愛着を持つようになれば、方言の存続に貢献することができるでしょう。

4.3 メディアとデジタルコミュニケーション

メディアとデジタルコミュニケーションの発展は、方言にも変化をもたらしています。インターネットやスマートフォンの普及により、特に若者たちのコミュニケーションスタイルが変わり、短い言葉での交流が一般的になっています。そのため、方言の使用頻度が減少する一方で、新たな形の方言が生まれることもあります。

特に、SNSやオンラインゲームでは、多様な言語や方言が混ざり合うことが日常的になっています。たとえば、若者たちが自分の方言や地方の言い回しを使ってユーモアを交えた投稿をすることが増えてきました。これにより、方言に対する親しみが新たに生まれ、地域文化の再評価が進むきっかけにもなっています。

また、音楽や映像コンテンツにおいても地域の方言が利用されることがあります。流行の音楽や映画で方言を取り入れることで、若者たちがその言語に興味を持つようになります。特に、ユーチューブやTikTokなどのプラットフォームでは、方言を使ったショートビデオが人気を博しています。このようなデジタルメディアの影響は、方言のコミュニケーションスタイルに新たな可能性をもたらすと言えるでしょう。

5. 現代社会への適応と方言の未来

5.1 方言の保存と活用の取り組み

現代社会において、方言の保存と活用に向けた取り組みが全国各地で進められています。地域の文化を尊重するための活動が行われ、方言に関するイベントやワークショップが開催されることが増えてきています。こうした取り組みは、地域のアイデンティティを強化するだけでなく、若者たちに地域の文化を伝える大切な機会となります。

たとえば、地域おこし協力隊による方言ワークショップは、地元の人々を対象とした活動の一例です。参加者は、方言を使用した演劇や読み聞かせを通じて、楽しみながら方言を学びます。これにより、方言が新たな形で地域文化に貢献することが期待されています。

また、地方政府が方言の保存に向けたガイドラインを設ける動きも見られます。方言を取り入れた教育プログラムや文化事業に予算を割り当て、地域の方言を保存するための具体的な行動が進められています。このような公的な支援は、方言の未来に明るい兆しをもたらすでしょう。

5.2 若者と方言の関係

若者たちと方言の関係は、多様化が進む現代においても重要なテーマです。都市化やグローバル化の影響で、方言の使用が減少する一方で、若者たちは方言の持つ独自の魅力にも気づくようになっています。特に、地元の友人との交流の中で、方言を話すことへの興味が高まることが多いです。

社会的なメディアを通じて、若者たちは地域の方言を使って自己表現を行い、それを広めることに積極的です。たとえば、特定の地域に関連するハッシュタグを使った投稿が流行し、若者同士で方言の使い方を共有する場が生まれています。これにより、方言が現代のトレンドと結びつくことがあり、若者の間での利用が促進されています。

さらに、音楽やアートに方言を取り入れた作品が増えてきました。特に、ローカル音楽アーティストが自分の方言を取り入れた楽曲を発表することが増え、地域文化が再評価されるきっかけとなっています。このような活動は、若者にとって方言が新たなアイデンティティを形成する要因となることが期待されます。

5.3 方言の国際化とグローバル化への対応

現代社会において、方言の単なる地域語としての位置づけから、多様性を持つ文化の一環としての存在が求められています。方言が国際化やグローバル化の波に乗ることで、地域特有の文化や歴史が再評価される可能性があるからです。また、国際的な交流が進む中で、中国の方言が他国の文化と対話をする場面も増えています。

たとえば、さまざまな国際的イベントにおいて、中国の民芸品やパフォーマンスが行われる際に、それに伴う方言の紹介も行われることがあります。こうした試みは、海外の人々に対する方言の理解を促進し、その価値を広める一助となります。

また、国際的なメディアやプラットフォームで、方言を取り入れたコンテンツが増えることで、国境を越えて方言の魅力を広める動きがあります。これにより、方言が国際的な視点からも注目される機会が増え、世界の中で地域文化がどう位置づけられるかを考える重要な要素となるでしょう。

6. 結論

6.1 方言の重要性の再認識

方言は、単なる言葉の違いではなく、地域の歴史、文化、アイデンティティを反映しています。現代社会において、方言の重要性を再認識し、地域を支える重要な要素としての価値を理解することが求められています。

6.2 現代社会における方言の役割の展望

方言の変化と現代社会への適応は、今後ますます重要なテーマとなるでしょう。教育やメディアを通じて方言の価値を伝えながら、地域文化を保護・発展させていく取り組みが必要です。また、若者の方言への関心を高めることで、地域文化の未来をより明るいものにしていくことができるでしょう。

このように、方言が持つ多様性とその適応力は、中国文化の一部として、今後も重要な役割を果たしていくことが期待されます。方言は地域の宝であり、次世代に継承していくための大切な財産です。