文人画とその意識形態について、深く掘り下げてみましょう。このジャンルは、中国の文化と歴史の中で重要な役割を果たしてきました。文人画は、ただの絵画ではなく、文人たちの精神や文化的背景、さらには哲学的思想までが表現されています。以下では、文人画の歴史や特徴、さらにはその影響について詳細に解説していきます。

1. 文人画の歴史的背景

1.1 文人画の起源

文人画の起源は中国の隋唐時代にまで遡ります。この時期、文人たちは詩や書道と同様に、絵画をも重要な表現手段とみなしました。初期の文人画は、寺院における宗教画や風景画から影響を受けつつ、文人自身の内面的な思索や精神世界を反映するようになりました。

また、文人画の発展には、士大夫階級の社会的地位向上が大きく寄与しました。彼らは、官吏や高貴な家柄の出身であり、詩や説教だけでなく、絵画にも才能を発揮しようとしました。これにより、文人画が特別な芸術形式として認識されるようになっていったのです。

さらに、文人画は、当時の画院や芸術団体との結びつきにも影響を受けました。これらの団体が文人画のスタイルやテーマに基づく教えを広め、文人たちが共に学び合う環境を整えました。これが文人画の基盤を築く要因となったのです。

1.2 文人画の発展過程

文人画は、宋代に特に重要な発展を遂げました。この時期、国の繁栄と共に文人たちの絵画への関心が高まったことが背景にあります。文人は、自然の美しさや自らの内面的な感情を描くために、新たなテクニックを取り入れ、画風を確立していきました。

元代には、文人画が一層成熟し、山水画や花鳥画など多様な表現が見られるようになります。この時期、文人たちは過去の流派を学びながらも、自らの個性を持った作品を次々と生み出しました。例えば、著名な画家である董其昌(とうきしょう)は、文人画の理論を体系化し、文人画のスタイルに大きな影響を与えました。

明清代になると、文人画は新たな時代を迎えます。当時の文人たちは、伝統を重んじつつも独自の視点を持った作品を制作しました。文人画は、単に技術的な表現だけでなく、文人たちの思想や感じ方が反映された文化の象徴として確立されるようになったのです。

2. 文人の思想と文化

2.1 文人の役割と社会的地位

文人にとって、絵画は単なる技法ではなく、自らの思想や価値観を表現する重要な手段でした。文人は、詩や書道と同様に絵画を通じて自己を確立し、社会における存在感を高めました。このため、文人画は彼らの知識や教養を示すものであり、社会的地位を強化する役割も果たしました。

文人たちは、官職についてその権威を持つ一方で、知的な側面からも社会に影響を及ぼしました。彼らは、倫理や哲学に基づいた思考を持ち、社会の良識を導く存在でもありました。文人画の制作には、そうした考えが色濃く反映されています。彼らの作品には、道教や儒教の教えが盛り込まれ、自然との調和を重視する姿勢が示されています。

社会的な変動があった場合でも、文人たちは強い思想を持ち続け、その中で文人画のスタイルを融合させていきました。彼らの役割は、単なる絵画制作者に留まらず、文化を維持し発展させる重要な担い手だったのです。

2.2 文人の哲学とその影響

文人の思想は、中国の哲学や文化において非常に重要な役割を果たしています。特に、儒教思想が文人の指導原理となり、彼らの行動や作品に深く影響を与えました。儒教では、仁や義といった倫理観が強調され、それが文人画におけるテーマやスタイルに色濃く反映されました。

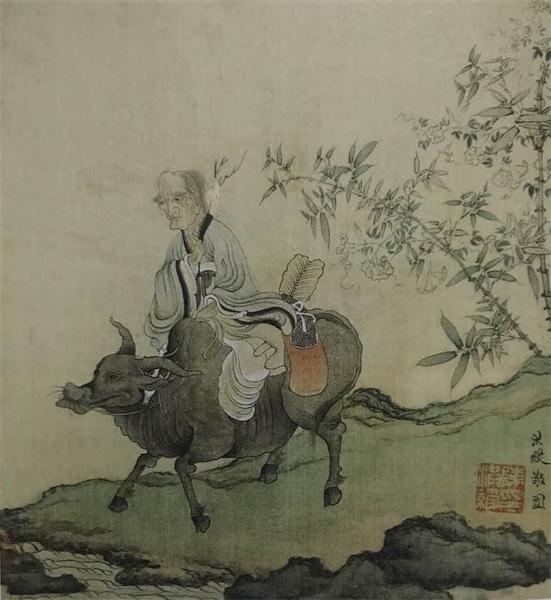

また、道教の影響も無視できません。文人たちは自然との調和を重んじ、道教の神秘的な世界観を受け入れ、山水画や花鳥画の中にその哲学を取り入れました。特に、山水画では、自然の美しさを描き出すことで、自己の精神的な成長や内面的な探求を示すことができました。

さらに、仏教も文人画に影響を与えました。美しさや悟りを求める仏教の理念が文人たちの作品に反映され、観る者に深い感動を与える要因となりました。これにより、文人画は単なる視覚的な表現を超え、哲学的なメッセージを発信する手段としても機能したのです。

3. 文人画の特徴

3.1 技法とスタイル

文人画は、技法とスタイルの点で特有の特徴を持っています。一つには、筆使いの自由さが挙げられます。文人画の作品では、筆の運びや筆圧を巧みに使いこなし、感情を表現することが重視されました。これにより、作品には独自のリズムや流れが生まれ、観る者に奥深い感動を与えます。

また、文人画では、色彩の使い方にも独特の工夫があります。淡い色合いや水墨を基にした技法が用いられ、絶妙なニュアンスが表現されました。特に、水墨画は文人たちにとって重要なスタイルであり、墨の濃淡や滲みを活かして、自然の景色や感情を緻密に描写しました。

さらに、構図においても文人画特有の美学が強調されます。通常の絵画とは異なり、文人画はシンメトリーやバランスを重んじつつ、自由な構成が意図されます。この自由さが作品全体に動きや表情を与え、文人の内面的な探求や哲学と深く結びついているのです。

3.2 主題と象徴

文人画の主題には、自然や風景、人々の生活様式など様々なものがありますが、その背後には深い象徴的な意味が込められています。たとえば、山水画には「隠遁」や「精神的な探求」といったテーマがつい込まれ、山々や水の流れが人生の営みを象徴します。これにより、観る者は単なる風景を超えて、文人の哲学や価値体系を感じ取ることができます。

また、花鳥画も文人画においては重要なジャンルです。花や鳥には、それぞれ特有の象徴があり、文人たちはこれを取り入れて作品を制作しました。たとえば、梅の花は「高潔さ」を表現し、力強い鷹は「勇気」を象徴するなど、視覚的な要素が精神的なメッセージをも帯びているのです。

このように、文人画は表現の表面を超え、観る者に思索を促す仕掛けが随所に存在します。文人たちは、色彩や線、形を選びながら、絵の中に自らの思想や感情を込め、代々の人々に深い影響を与えてきました。

4. 中国文人画の代表的な作家

4.1 著名な文人画家の紹介

文人画の世界には多くの著名な作家がいますが、その中でも特に評価されているのが、王羲之(おうぎし)や、李公麟(りこうりん)などです。王羲之は、書道においても高い評価を受けている文人であり、画家としても知られています。彼の作品は、書道のスタイルを絵画に昇華させ、文人画の美学を確立させる一助となりました。

また、董其昌は文人画の理論を大きく発展させた人物です。彼は、文人画における技法や表現方法について多くの論文を執筆し、画界に深い影響を与えました。特に「画禅」に関する彼の考え方は、文人画の本質を見極める上での重要な指針となっています。

さらに、徐悲鳴(じょひめい)も文人画の名手として知られています。彼の作品は、独特のタッチと色彩感覚で知られており、特に山水画において、その美しさは格別です。彼の描く風景は、視覚的な美しさだけでなく、文人の内面的な思索をも表現しています。

4.2 彼らの作品とその意義

これらの文人画家の作品は、単なる視覚的な美しさを超え、深い哲学的なメッセージを持っています。たとえば、王羲之の作品には、儒教的な価値観が色濃く反映されており、彼の描く風景には自然との調和や精神的な成長が表現されています。これにより、観る者は単に美しさを楽しむだけでなく、深い思索へと導かれます。

董其昌の作品は、文人画の理論的な枠組みを確立する上で重要な意義を持ちます。彼が提唱したスタイルや技法は、後の世代の画家に多大な影響を与え、文人画の展開に寄与しました。彼の作品を通じて、文人画の良さや美しさを再認識することができます。

徐悲鳴の作品には、時代を超えた絶え間ない美しさが感じられます。彼の絵画は、色彩や形の自由さが際立っており、文人の内面的な探求や感情を忠実に反映しています。彼の作品を通じて、文人画というジャンルの奥深さや魅力を改めて体感できることは、絵画ファンにとって大きな喜びです。

5. 文人画の意識形態

5.1 文人の精神と表現

文人画は、文人たちの精神や思想が色濃く表われる芸術形式です。文人たちは、自己を表現する際に、儒教や道教などの哲学を通じて自己のあり方や生き方を考えました。彼らの作品には、自らの内面的な探求や哲学的な思索が象徴的に反映されており、そのために文人画はただの絵画ではなく、思索の道具としての役割も果たしています。

特に、「無為自然」という考え方は、文人画に強く影響を与えています。文人たちは、自然との一体感を求め、その精神を画面に表現するために努力しました。これにより、自然の景観や生物に対する敬意や admirationが作品の中に表現され、文人たちの精神的な豊かさが伝わります。

また、文人画には、一種の哲学的な問いかけが含まれています。観る者は、作品を通じて文人の思考や感じていることに触れることができ、自らの内面的な問いに向き合う機会を得ます。このような意識形態が、文人画の深みを生み出す要因となっています。

5.2 現代における文人画の位置づけ

現代においても文人画は、その存在意義を持ち続けています。アートの世界では、文人画の伝統や技法を継承する動きが見られ、若い世代の画家たちが自らのスタイルに融合させています。特に、伝統を守りつつも現代的な要素を取り入れた作品が多く生まれており、文人画の新たな可能性が広がっています。

また、文人画は国際的にも評価を得ており、西洋のアートシーンでも注目されています。アーティストや研究者たちは、文人画に秘められた思想や哲学を探求し、国際的な視点から文人画の価値を再評価する動きが活発化しています。これにより、文人画が持つ普遍的なメッセージが、新たな表現手段を通じて広がる可能性が生まれています。

さらに、文人画は今日の私たちに、精神的豊かさや自己探求の重要さを再認識させるものでもあります。忙しい現代社会で、自己の内面と向き合う瞬間が求められる中で、文人たちの精神性や哲学は、私たちにとって欠かせない指針となります。このように、文人画は今もなお、私たちの心に響く存在であり続けています。

6. 文人画の影響

6.1 文人画对日本文化的影响

文人画は、中国から日本へも深い影響を及ぼしました。特に、元代以降の文人画は、日本の文人や画家に強い憧れを与え、そのスタイルや思考が取り入れられました。たとえば、桃山時代の「文人画」や「日本山水画」の発展には、中国文人画の影響が色濃く見られます。

日本の文人による山水画は、中国の文化的アイデンティティを反映しつつ、独自の風景やテーマを絡めた作品が生まれました。特に、俵屋宗達や長沢蘆雪といった画家は、中国文人画のエッセンスを取り入れ、その上で新たな表現を確立しました。

また、文人の思想や文化が日本に流入することで、文人画は社会や文化に新たな視点を加えました。日本では、文人の哲学や倫理が異なる文脈で解釈され、文人画は単なる芸術フォームを超えて、文化的なシンボルへと発展しました。この影響は、現在の日本の美術や文学にも根付いています。

6.2 現代アートにおける文人画の反響

現代アートの世界でも、文人画は新たな解釈や表現手段を提供する存在となっています。若いアーティストたちは、伝統的な技法や概念を取り入れながらも、現代的な社会問題や個人的な体験を反映させた作品を制作しています。こうした作品は、文人画の枠を超えた新しい可能性を生み出しています。

また、文人画特有の「詩画合一」の考え方が、新たな表現手法として注目されています。詩的な要素を持つ作品や、絵画と文字を融合させたアートが増加しており、その中に文人画の遊び心や自由さが反映されています。これにより、現代アートの中で文人画が再評価されるきっかけとなっています。

このように、文人画は今日のアート界におけるダイナミズムを形成する一因となっており、伝統と現代が融合した新たな作品が誕生しています。文人画は、変わらない価値を持ちながらも、時代と共に進化し続ける存在と言えるでしょう。

終わりに

文人画は、中国文化の中で不朽の名作として位置づけられ、文人たちの思想や感情が込められた作品群です。その歴史的背景や文化的な影響を通じて、私たちは文人画の持つ深い意味を理解し、過去から現在へと受け継がれる精神性を感じ取ることができます。文人画によって私たちの心は啓発され、さまざまな哲学的な問いに触れる機会が与えられるのです。今後も文人画の意義と影響が、文化やアートの世界を豊かにしていくことを期待したいと思います。