風水は中国文化の中で非常に重要な位置を占めており、単なる建築やインテリアの配置を超えた、深い哲学と歴史を持つものです。私たちの日常生活の中でも、風水の影響はさまざまな形で感じられます。この文章では、風水の基本概念とその歴史について、詳しく説明していきたいと思います。

1. 風水の定義

1.1 風水の起源

風水は古代中国に起源を持つ伝統的な自然哲学であり、「風」と「水」の二つの要素から名称がつけられています。「風」はエネルギーの流れ、「水」はそのエネルギーの貯蔵を象徴しています。風水は天地のエネルギーを調和させ、人々が幸福で健康な生活を送るための手法として発展しました。特に、風水の起源は、古代人が自然の環境との調和を求め、居住空間や生活をより良くするための知恵として培われたものと言われています。

風水は初期の時代、特に農業社会において重要な役割を果たしました。農業に依存する生活の中で、風や水の流れが作物に与える影響を考慮することは生死に直結する問題でした。このため、風水は農業や生産性を向上させるための重要な知識として尊重されました。

1.2 風水の基本原則

風水にはいくつかの基本原則が存在しますが、最も重要なのは「気」の流れです。気とは、自然界や人間の間を流れるエネルギーであり、風水はこの流れを調和させることを目的としています。良い「気」の流れは人々にも好影響を与えると信じられています。

さらに、風水では「陰陽」と「五行」の概念も非常に重要です。陰陽は対立する二つのエネルギーを象徴し、これらがうまく調和することで良い環境が生まれると考えられています。また、五行は木・火・土・金・水の五つの要素から成り、これらのバランスも風水には欠かせません。これらの要素が互いに影響を与え合いながら、私たちの生活に影響をもたらします。

2. 風水の歴史

2.1 古代中国の風水

古代中国において、風水は神々や祖先の霊を敬う宗教的な儀式とも結びついていました。特に皇帝や高官たちは風水を重視し、宮殿や葬儀の際には必ず風水師を招いて吟味を依頼しました。古代の文献には、墓地の選定や建物の位置について詳細な記録があります。

また、古代中国の風水は「地理風水」と「人為風水」に分けられ、土地そのものの影響を考えながら、人々の生活や行为を調整しました。例えば、家を建てる際には周囲の山や水の流れを意識し、良い「気」を受け入れるための場所を選定しました。このように、風水は単なる環境整備の手法ではなく、深い哲学と文化的背景を持っていることがわかります。

2.2 風水の発展と変遷

時代が進むにつれて、風水の思想は変化し、さまざまな流派が生まれました。例えば、宋代には「八宅風水」と呼ばれる新しい風水理論が発展し、個々の八つの方位に基づいて家の設計や配置が決められるようになりました。これにより、各々の生活スタイルやニーズに応じた柔軟なアプローチが可能となりました。

明代や清代においては、風水の地域ごとのバリエーションが際立ち、特に南方地域や北方地域での風水が異なる特徴を持つようになりました。このように、風水は地域文化の影響を受けながら発展してきたのです。そしてこの時期、風水は一般庶民の間にも広まり、家や土地の選択時には風水の考えが強く反映されるようになりました。

2.3 近代の風水とその影響

近代に入ると、西洋文化の影響を受け、新たな風水理論や実践方法が登場しました。特に20世紀後半からは、風水が国際的に認知されるようになり、西洋諸国にも広まりました。これにより、風水は単なる中国の伝統だけでなく、グローバルな文化の一部となりました。

また、近年の都市化の進展や環境問題の高まりに伴い、風水の見直しが行われるようになりました。自然環境との調和を重視し、サステナブルな生活を送りたいという思いから、風水が再評価されているのです。都市計画や建築においても、風水を考慮したデザインが取り入れられるケースが増えてきています。

3. 風水の基本概念

3.1 陰陽と五行

風水の核心には、「陰陽」や「五行」が位置しています。陰陽は相反する二つの力、それぞれが調和することで全体が健康であると考えられています。陽は積極的なエネルギーを、陰は受動的なエネルギーを代表し、風水ではこの二つのバランスを取ることが重要とされています。たとえば、陽のエネルギーが強すぎる場所は不安定であると考えられ、適度な陰のエネルギーを加えることが求められます。

五行はその要素が互いに影響を与え合いながら、陰陽と同様に調和を求める概念です。木は成長を、火はエネルギーの生成を、土は安定を、金は変化を、水は流動性を象徴します。これらが互いに良い影響を及ぼすようにバランスを取ることが、風水の基本理念の一つです。

3.2 気の流れ

風水のもう一つの基本概念である「気」は、空間に流れるエネルギーを示します。良い「気」の流れは住居や仕事場に幸運や繁栄をもたらすといわれ、逆に悪い「気」は運気を下げると信じられています。そのため、風水では空間のデザインや配置に気を配り、良い気が流れるように工夫します。

例えば、家の中に大きな家具や障害物があると「気」の流れが妨げられ、停滞してしまうと言われています。そのため、風水では家具の配置を考え、風通しが良く、開放感のある空間を作ることが推奨されます。このように、気の流れを意識することは、快適な住環境をつくる上で重要です。

3.3 方位と地形の重要性

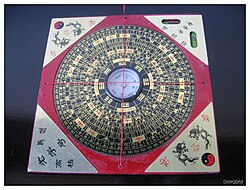

風水では、方位と地形が非常に大きな影響を与えます。八方位にはそれぞれ異なる象徴があり、住宅や仕事場の配置を決める際にはこれらを考慮することが求められます。例えば、南向きの家は日当たりが良く、明るいエネルギーを得やすいとされていますが、北向きは陰のエネルギーが強いと考えられています。

また、地形も重要な要素です。周囲に山や水があることで、風水的に良い「気」を得られるとされています。特に水は流れが重要であり、 stagnantな水は悪運をもたらすと信じられています。このため、水の流れを意識した土地選びや家の設計が風水の考えに基づいて行われます。

4. 風水と日常生活

4.1 住居の風水

住居は私たちの日常生活を支える重要な場所であり、風水を考慮した設計や配置は、住む人の運気や気分に大きな影響を与えます。例えば、玄関は「気」が出入りする重要な場所であり、清潔感を保つことや、明るい照明を取り入れることが推奨されます。玄関に障害物があると、「気」の流れが滞ってしまうため、開放感のある空間を作ることが大切です。

また、各部屋の配置も風水において重要です。寝室はリラックスできる空間であるべきで、ベッドの配置には特に注意が必要です。ベッドを壁に付ける場合でも、風が通る位置に置くことが求められます。このように、住居の設計や配置に風水を取り入れることで、快適な生活空間を作ることができるのです。

4.2 仕事場の風水

仕事場でも風水は非常に重要です。特にオフィスの配置やデザインが社員のパフォーマンスやモチベーションに影響を与えると信じられています。例えば、デスクは壁に向かないように配置することで、開放感を得られ、仕事に集中しやすくなります。オフィス内に緑を取り入れることも、風水的には良い影響を与えるとされています。

さらに、会議室や集会所の位置を考える際には、「気」の流れや方位を考慮することが極めて重要です。ざっくりした言い方になりますが、南側に会議室を設けることで、活発な意見交換を促し、さらなる発展を促進することが期待されます。このように、風水の考え方を仕事場に取り入れることで、ビジネスを成功に導く助けとなります。

4.3 風水と健康

風水は健康とも深く結びついています。「気」の流れがスムーズであり、陰陽のバランスが取れている環境は、身体にも良い影響を与えると考えられています。例えば、リビングルームに観葉植物を置くことで、空気が清浄され、より良い「気」を享受できるとされています。緑は目にも優しく、リラックスした雰囲気を作るのに役立ちます。

一方で、悪い風水は健康に対して逆効果をもたらすこともあります。例えば、直射日光が当たりすぎる部屋や、湿度の高い環境はストレスや体調不良の原因となることがあります。そのため、風水を考慮した環境づくりは、身体だけでなく心の健康にも寄与します。

5. 日本における風水の受容

5.1 日本の風水の歴史

日本における風水の受容は、中国からの文化的影響を受けながら、独自の発展を遂げてきました。平安時代には、陰陽道と呼ばれる風水の考え方が貴族に広まり、それが国や町の盛衰に影響を与えるものとして尊重されました。また、古くからの神道や仏教の教えとも結びついて、日本独自の風水文化が形成されていきました。

鎌倉時代以降、風水はより庶民の間にも広がり、特に家の建設や土地の選び方に風水が広く取り入れられるようになりました。武士たちも風水を意識し、戦に備えるための土地選びを行ったことが記録されています。このように日本でも風水は生活全般に強い影響を及ぼしていました。

5.2 現代日本における風水の実践

現代の日本においても、風水は多くの人々に受け入れられています。特に住宅や商業施設の設計において、風水が考慮されることが増えています。たとえば、新居を建てる際には、風水上良いとされる土地を選び、その配置や間取りを工夫することが多いです。

また、風水は幸運を呼び寄せる手段としても受け入れられています。特に結婚や開業時、引っ越しなどの際に風水師を招き、アドバイスを受けるケースが増えてきました。これにより、風水は生活の中で重要な要素となり、多くの人が導入に心惹かれています。

5.3 風水と日本の文化

日本の文化における風水の影響は、建築や庭のデザインだけでなく、日常生活にも見られます。伝統的な和室や庭園は、風水の考え方が反映されたものが多く、空間が調和を持っていることが重視されています。特に庭の配置や石の配置、池の位置によって、人々の心がリフレッシュされるように計画されています。

また、神社や寺院にも風水の考え方が取り入れられ、多くの場合、自然の流れや地形を上手に活用しています。このように、風水は日本の文化や生活に深く根付いており、人々が自然と調和した生活を送るための指針となっています。

6. 風水の未来

6.1 グローバル化と風水

現代において、風水は国境を越えて広がり、さまざまな文化や風俗と融合しています。特にグローバル化が進む中、異なる文化圏でも風水が取り入れられるようになり、多様な解釈や実践方法が生まれています。これにより、よりクリエイティブなアプローチが可能となり、風水は新しい時代のニーズに応える形で変化しています。

また、国際的なビジネス環境においても、風水は単なる装飾やエステティックの要素としてではなく、ビジネスの成功に寄与する重要な要素と考えられています。特にアジア諸国では、経済成長に伴い、風水を活用した環境デザインが広く受け入れられるようになってきています。

6.2 テクノロジーと風水の融合

テクノロジーの進化により、風水も新たな展開を見せています。例えば、ソフトウェアを用いて風水の分析やシミュレーションを行うサービスが登場し、従来の風水師による助言に加え、データに基づいた新しいアプローチが提供されています。また、スマートホーム技術が風水の概念と結びつくことで、新たな生活スタイルが生まれています。

さらに、オンラインでの風水相談も増えており、居住地に関係なく専門家のアドバイスを受けられるようになっています。このように、テクノロジーと風水の融合は、風水の魅力を広げ、より多くの人々にその利益を届けることが期待されています。

6.3 風水の持続可能性

風水は単なる占いや迷信ではなく、持続可能な環境作りにも寄与できる哲学です。自然と調和し、エコロジカルな視点で住宅や都市の設計を行うことで、風水の理念が環境保護に役立つことができるのです。現代の環境問題が深刻化する中、風水が見直される理由はここにあります。

さらには、風水の持続可能性は文化の継承にも関連しています。風水の知恵を次世代に伝え、地域コミュニティや家族単位でその理念を生かすことで、文化的なアイデンティティを保ちつつ、現代に即したアプローチを模索することができるのです。このように、風水は未来に向けての可能性を秘めており、普遍的な価値を持ち続けることが期待されているのです。

終わりに

風水はその起源から現代に至るまで、私たちの生活や思考に深く影響を与えてきました。その基本的な概念や歴史を理解することで、私たちは自身の生活空間をより良くする手助けを得られます。風水は単なる方法論にとどまらず、私たちの心や環境と調和するための貴重な知恵であり、これからの未来においても重要な役割を果たし続けるでしょう。