中華料理は、古代から現代にかけて、多様な文化や地域の影響を受けて発展してきました。中国の食文化は、単なる食事のスタイルを超え、歴史や神話、地域性が交錯する豊かな世界です。本記事では、代表的な中華料理の歴史的逸話を中心に、その由来や地域ごとの特色、さらには神話や伝説に焦点を当ててお届けします。

1. 中華料理の起源

1.1 古代の食文化とその影響

中華料理の起源は、何千年も前の古代中国にさかのぼります。当時の人々は、農業の発展とともに、米や小麦、豆類などの作物を栽培し、食生活の基盤を築きました。特に、古代の食文化では、自然の恵みを最大限に活用するために、様々な調理法や食材の組み合わせが模索されていました。

例えば、河南省に位置する黄河流域では、穀物が主食となり、豆腐や発酵食品が重宝されました。一方で、南方の長江流域では、稲作が広まり、米を中心とする料理が発展しました。こうした地域ごとの農業スタイルや自然環境は、後の中華料理に大きな影響を与えることになります。

また、古代の貴族たちは、料理を通じて地位を示すことがありました。食事は、ただの栄養補給にとどまらず、パーティーや儀式において重要な役割を果たしていました。そのため、色彩や盛り付け、香りにこだわるようになるなど、食文化はますます発展していったのです。

1.2 茶の普及と中華料理の発展

茶の普及は、中華料理の歴史においても重要な位置を占めています。茶は、食事の際に飲まれるだけでなく、料理のフレーバーや文化的な意味合いも持つようになりました。これにより、料理の楽しみ方が広がり、さらに多様な組み合わせが可能になりました。

例えば、緑茶を使った「茶葉蛋(チャーイエダン)」や、烏龍茶で煮込まれた鶏肉など、茶の香りを活かした料理が発展しました。また、四川省の麻婆豆腐や、広東省の広東粥といった特有の料理にも、茶が組み合わさることで新たな風味が生まれ、多くの人々に愛されています。

さらに、茶の儀式も中華文化の一部として発展し、料理と共に楽しむスタイルが定着しました。食事後のティータイムは、親睦を深める大切な機会とされ、人々が集まり気軽に楽しむ場となっています。

2. 地域ごとの独特な料理

2.1 四川料理のスパイシーな伝説

四川料理といえば、その特徴的な辛さと香りが有名です。この料理スタイルは、地元の香辛料をふんだんに使い、複雑な風味を生み出します。その背景には、四川盆地特有の地形や気候、一富士、二鷹、三なすびのような多様な作物が影響しています。

例えば、青椒肉絲(チンジャオロース)や陳麻婆豆腐(チンマーボードウフ)などは、その辛さだけでなく、香ばしい風味が人々を惹きつけています。このような料理には、辛さを引き立てるために、山椒が使われることが多く、しびれるような感覚がたまりません。

また、四川料理には「火鍋」のスタイルもあります。緩やかな辛さから燃えるような辛さまで、個々の好みによってさまざまなスープを選ぶことができます。友人や家族と共に、鍋を囲みながら楽しく食事をするスタイルは、四川ならではの文化ともいえるでしょう。

2.2 広東料理の多様性

広東料理は、地元の新鮮な食材を活かし、軽い味付けが特徴です。特に、海に面した広東省では、魚介類を使った料理が豊富で、素材そのものの風味を大切にしています。点心や蒸し料理が有名で、食文化としての多様性が感じられます。

例えば、広東の「蒸点心(スチームディムサム)」は、小籠包やエビ餃子といった一口サイズの料理で、多彩な具材が魅力です。友人や家族とテーブルを囲み、蒸し器から次々と運ばれてくる熱々の点心を楽しむ様子は、まさに広東料理の真骨頂です。

さらに、広東料理は国際的にも人気があり、世界各地に「中華料理」として広がりました。そのため、広東料理はその地域独特のアレンジを受け入れ、多様なバリエーションが生まれています。例えば、アメリカの「チャーハン」や、「酢豚」などは、広東料理の影響を色濃く受けています。

3. 中華料理における神話と伝説

3.1 月餅と中秋の伝説

中華料理には神話や伝説が数多く存在します。特に、月餅は中秋の名月を祝う際に欠かせない料理であり、その背後には古くからの伝説が息づいています。月餅の起源には、元朝時代に反乱を画策するために、月餅の中にメッセージを隠して配ったという話が語り継がれています。

このような伝説は、単なる料理としての存在を超え、家族や友人と共に過ごす時間を意味する特別なものを作り出しています。中秋の名月の夜、月を見上げながら月餅を味わうことは、絆を深める重要な儀式でもあります。また、月餅には、トリュフやあんこ、ナッツなど多くの種類があり、各家庭や地域ごとに個性的なレシピが存在するのも魅力です。

さらに、月餅は商業的にも成功しており、季節ごとの商品の一環として、様々なフレーバーやデザインが展開されています。これにより、現代の人々にも幅広い層で親しまれ続け、伝説と共にその形を進化させています。

3.2 餃子の歴史とフォークロア

餃子もまた、豊かな歴史を持つ中華料理の一つで、その発祥には興味深い物語があります。餃子は、北方の農作物の収穫を祝う料理として知られ、当初は神に捧げる食事の一部とされていました。その後、やがて人々の食生活に取り入れられ、家庭の味として定着していきました。

特に、冬至の日に餃子を食べる習慣が広まり、その背景には「餃子を食べると耳を守れる」という信仰があります。これにより、家族が集まり、餃子を包んで食べることは、単なる食事以上の意味を持つようになりました。

餃子のフィリングは地域ごとに異なり、肉や野菜、大きな海老やキノコなど、個々の好みに基づいた多様なバリエーションが楽しめます。また、餃子を食べる際には、醤油や酢をディップとして用いることが一般的で、これが餃子の旨みにさらなる深みを加えています。

4. 代表的な料理の歴史的逸話

4.1 北京ダックの誕生と進化

北京ダックは、中華料理を代表する名料理の一つで、その歴史は数世代にわたります。紀元前の時代から鴨肉が食され、元朝の時代には特に人気が高まりました。北京ダックは、そのパリッとした皮とジューシーな肉が特徴であり、食べる際には薄い皮で包んで楽しむスタイルが定着しています。

この料理の特長は、焼き方にあります。特製のオーブンでじっくりと焼き上げられ、皮がカリカリに仕上がります。食べる際には、ホイ甜面醤(甘いソース)や、青ねぎとともに楽しむのが一般的です。また、北京ダックは、貴族やゲスト向けの特別な料理と位置付けられ、儀式や歓待の場でも欠かせない存在です。

さらに、現代では、北京ダックの多様性も増しています。シンプルな伝統的スタイルに加え、創作ダックや新しいソースの組み合わせが提案され、世界中の人々に親しまれる存在となっています。このように、伝統と革新が融合した北京ダックは、今もなお進化を続けています。

4.2 四川火鍋の背景とストーリー

四川火鍋は、その辛さと個性豊かなスープが特徴です。この料理の起源には、四川省の独特な気候と地形が大いに関与しており、寒い季節に体を温めるために生まれたと言われています。当初は、労働者たちのために提供されたシンプルな鍋料理が発展し、現在のような火鍋へと進化しました。

火鍋の魅力は、具材やスパイスのバリエーションにあります。野菜や肉、魚介類を好みのスープで煮込むスタイルは、非常に柔軟であり、自分だけのオリジナルな組み合わせを楽しむことができます。また、麻辣スープや清湯スープ、香辛料たっぷりのスープなど、さまざまなスタイルが各地域に存在しています。

食事は一般的に家族や友人と共に囲むことが多く、火鍋を通じたコミュニケーションは、四川料理の根底にある人の絆を強める要素とも言えるでしょう。現代では、個々の嗜好に合わせた火鍋店も増え、多様なスタイルで楽しむことができるようになっています。

5. 現代における中華料理の変遷

5.1 グローバル化と中華料理

近年、中華料理は世界中に広がり、各国で愛される存在となっています。グローバル化の進展により、各地の食文化と融合し、新しい料理が生まれるなど、変化の時代を迎えています。特にアメリカやヨーロッパでは、中国本土とは異なるアレンジが加わっており、まさに国際的な料理として進化しています。

例えば、アメリカの中華料理には、ゲストの好みを反映したアレンジが多く見られます。オレンジチキンやスウィートアンドサワーポークなど、甘みのある味付けが支持され、多くの人々に親しまれています。これにより、本場の味とは異なるバリエーションが確立され、特に海外の中華料理店が隆盛を極めています。

さらに、ソーシャルメディアや講演会を通じて、世界中の人々に中華料理の魅力が発信されるようになり、多くのレストランが高品質を追求するようになりました。国際的な顧客を意識した料理作りが進んでいるのも特筆すべきポイントです。

5.2 日本における中華料理の受容と変化

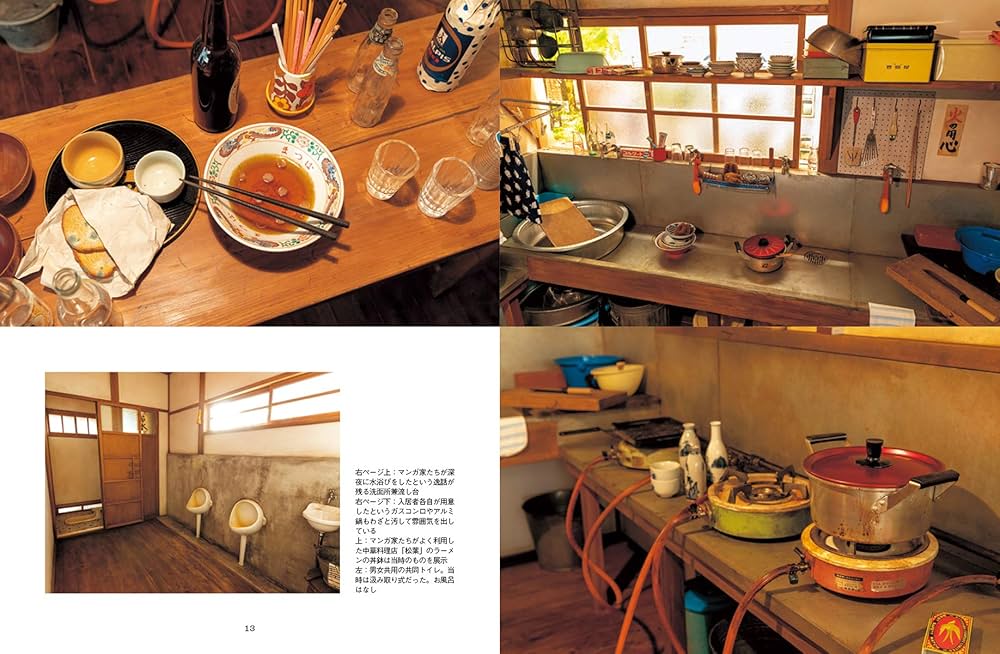

日本においても、中華料理は独自の進化を遂げています。1860年代に横浜で中華料理が紹介されたことから始まり、急速に広まりました。日本の好みに合わせた「中華料理」が誕生し、ラーメンや天津飯などの亜種が生まれました。

日本独自の中華食文化が確立される中、特にラーメンは国民食として広く愛されています。中華料理とラーメンの関係は深く、地域によってそのスタイルや味付けが異なります。また、地方の特産物を活かしたラーメンの展開が進む中、各地の個性が際立ち、さらに多様化が進行中です。

ラーメンに続く、餃子や麻婆豆腐といった他の中華料理も、家庭料理や居酒屋メニューとして定番になりつつあります。こうした日本独自のアプローチは、文化の融合を示す良い例であり、今後もさらなる進化が期待されます。

6. まとめと今後の中華料理の展望

6.1 伝統と革新のバランス

中華料理は、長い歴史を持ちながらも、常に新しい風を取り入れて進化してきました。伝統的なレシピや食材の使い方を大切にしつつ、現代の嗜好や生活スタイルに合わせた料理が生まれています。このバランスは、今後も重要な要素であり続けるでしょう。

例えば、健康志向の高まりにより、低カロリーやオーガニック食材を使ったメニューが増え、伝統的な中華料理もその影響を受けています。一方で、従来の調理法や厚い文化的な背景を無視せず、融合させていくことで、より魅力的な中華料理が生まれ続けるでしょう。

6.2 中華料理の未来と国際性

今後、中華料理はますます国際的な舞台で評価されることでしょう。食文化の交流が進む中、他国の食事と結びつき、新しい料理が誕生するのは当然の流れです。また、料理教室や文化イベントを通じて、より多くの人々が中華料理と接する機会が増えることで、さらなる理解と興味を持つようになると期待できます。

中華料理は、その多様な魅力を持ちながら、より国際的に認知され続けるでしょう。各地で独自の料理が生まれる中、その都度、文化を超えたコミュニケーションがなされ、世界中の食卓に中華料理の風味が広がることを願っています。末永く愛され続けるこの料理文化は、未来に向けてますます豊かになることでしょう。