中国には多様な文化が存在し、特に方言と地域文化は密接に結びついています。方言は単なる言葉の違いだけでなく、それぞれの地域やその人々の価値観、生活習慣、歴史までも反映しています。その中でも成語や俗語は、ユーモアの表現として重要な役割を果たしています。これらの言葉に込められたユーモアは、地元の人々の心情や思考を理解する手助けとなります。本記事では、方言における成語と俗語がどのようにユーモアを表現しているのか、そしてその社会的影響について掘り下げていきます。

1. 方言と地域文化の基本理解

1.1 方言の定義と重要性

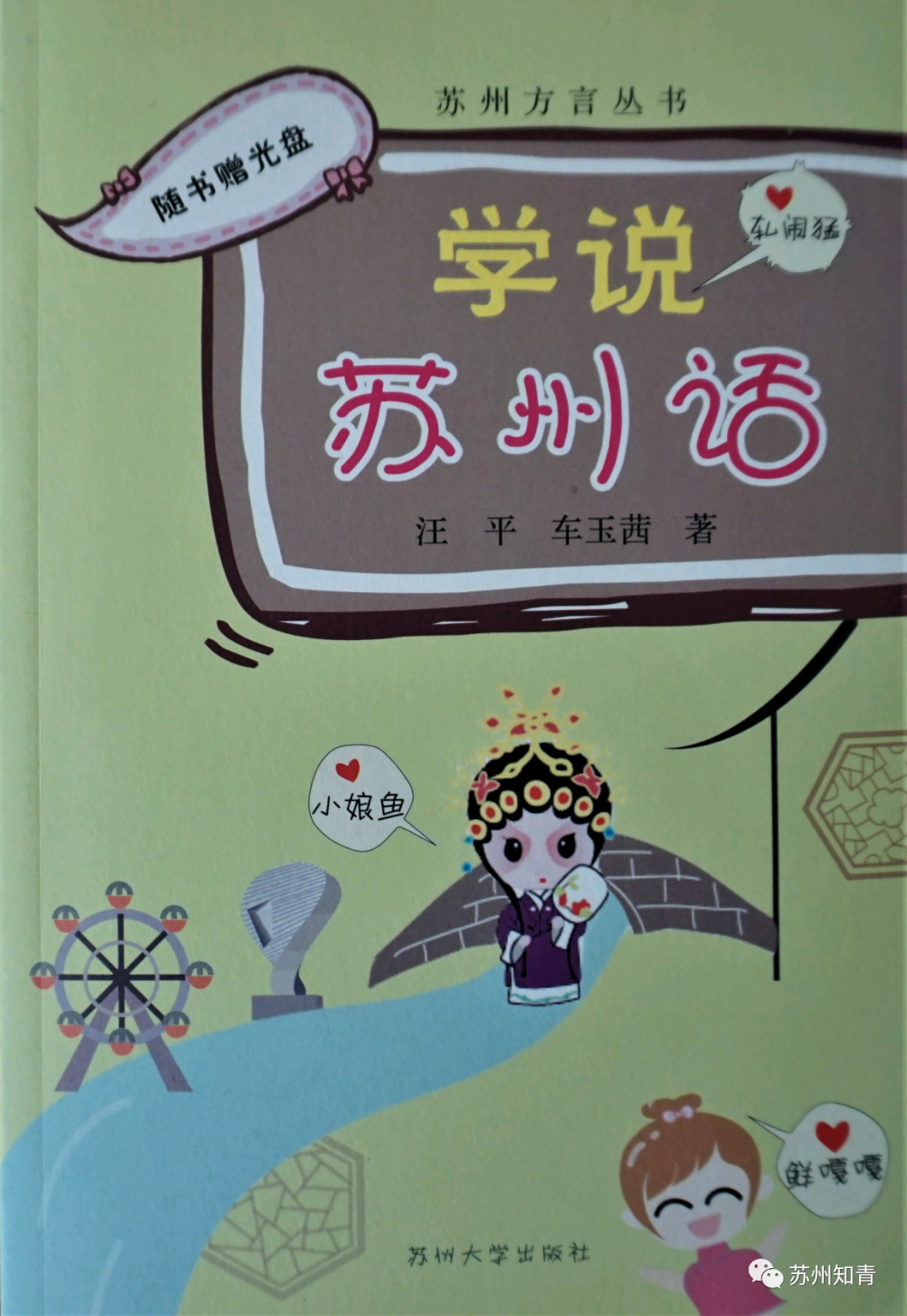

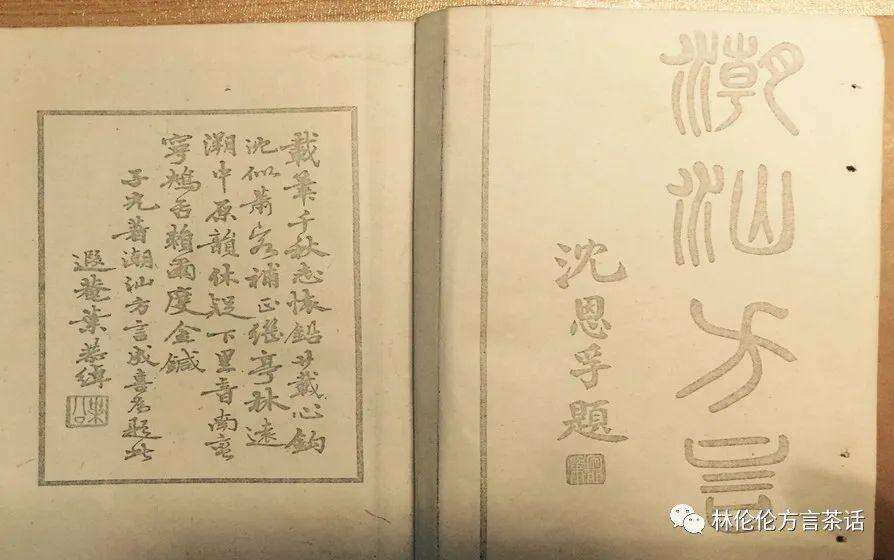

方言とは、特定の地域で使われる言葉や言語のバリエーションを指します。中国には数百の異なる方言が存在し、地域ごとに異なる発音、語彙、文法があり、それぞれが独自の魅力を持っています。方言はその地域の文化や歴史を物語るものであり、その重要性は言葉の交流だけに留まりません。例えば、北京語と広東語では同じ「家」を意味する言葉でも発音が大きく異なり、会話の中でのニュアンスが変わることがあります。

方言はまた、地域特有の生活様式や習慣を反映しています。例えば、南方の方言では米や農作物に関する語彙が豊富であり、北方の方言では肉や乳製品に関する語彙がよく使われます。これらはその地域で育まれた生活文化を示すもので、方言を通じて人々は自分たちのアイデンティティを表現しています。

このように、方言は単なるコミュニケーションの手段ではなく、地域の歴史や文化を保持する重要な要素です。方言を理解することで、地域の人々との距離を縮めることができ、より深い交流が生まれるでしょう。

1.2 地域文化と方言の関係

地域文化は、その土地の人々の習慣や価値観、伝統に深く根ざしています。方言は、地域文化を表現する一つの形として機能しており、言葉の使い方や成語、俗語などがその地域特有の文化を映し出しています。例えば、山東省の方言には、農業をテーマにした成語が多数存在し、地域の農業社会の影響を受けています。

また、方言は地域のコミュニティの絆を強める役割も果たします。同じ方言を話す人々の間では、共通の表現やユーモアが自然と生まれます。たとえば、四川省では「辣さを増やす」ことを表現するために、ユーモラスな成語が用いられることがあります。これにより、その地域のユニークな風土や文化が語られるのです。

地域文化と方言の関係は、お互いに影響し合いながら形成されていきます。方言を通じて地域文化を理解し、地域文化が方言に新しい表現や成語を与えることは、双方にとって価値あるプロセスです。

2. 成語と俗語の定義と特徴

2.1 成語とは何か

成語は通常、4つの漢字から成り立つ表現で、特定の意味や教訓を持っているものが多いです。成語の魅力は、その簡潔さにあります。たとえば、「一石二鳥」という表現は、1つの行動で2つの結果を得ることを意味しており、非常に分かりやすいです。成語は多くの場合、歴史的な出来事や文学作品から由来しており、文化的な背景を含んでいます。

成語にはユーモアが含まれているものも多いです。たとえば、「画蛇添足」という成語は、必要のないことをしてしまった結果、逆に物事を台無しにしてしまうことを指します。この成語を使うことで、特定の場面に対してユーモラスな批評を行うことができます。

成語は訓練や教育の一環としても使われるため、コミュニケーションの中で重要視されます。特に、若い世代が成語を使いこなすことで、言葉の奥行きが増し、表現力が向上します。

2.2 俗語の特徴と使用例

俗語は、日常生活の中で自然と使われる言葉やフレーズを指し、特定の地域や文化の特色が強く表れます。俗語は通常、成語よりもカジュアルで、コミュニティの中で生まれた言葉が多いため、しばしばユーモラスな表現になることがあります。たとえば、上海では「魚香茄子」という言葉が、他者をおだてる際に使われることがあります。これは、魚と茄子の料理が美味しいという意味から派生しています。

俗語の面白さは、その地域独特の背景を知ることでより深く理解できます。たとえば、広東語の「吃虧(チー・クイ)」という表現は、何かをして損をすることを意味しますが、その裏には「食べ物よりも大切なことを見落とす」ことがあるという文化的な価値観が反映されています。このように、俗語を通じて地域文化やその人々の思考を垣間見ることができるのです。

また、俗語には世代による違いが見られることもあります。若い世代が新たな俗語を創造することで、ユーモアと新しさを加え、その地域の言葉は進化し続けています。

3. 方言に見られる成語のユーモア

3.1 地域特有の成語の紹介

方言には、その地域特有の成語が多く存在します。たとえば、山東省の方言には「井底之蛙」という成語があり、小さな井戸の中にいるカエルが、自分の狭い世界しか知らないことを表現しています。これは、外の世界に興味を持たず、狭い視野で生きている人を指すもので、ユーモアのある表現として使われます。

また、四川方言には「麻辣火鍋」を用いた成語があり、辛さや刺激が強いことを表します。この表現は、辛い食べ物が持つ魅力と共に、辛さに耐えられない人をおもしろおかしく表現するために使われます。こうした成語は、その地域の食文化が深く根付いていることを示しています。

地域特有の成語を使うことで、方言話者同士の距離が縮まり、コミュニケーションがより楽しいものとなります。ユーモアを交えた会話は、笑いを生み出し、相手との親しみを一層深める役割を果たします。

3.2 成語におけるユーモアの要素

成語に含まれるユーモアは、しばしば意外性や言葉遊びから生まれます。たとえば、「狼狽不安」といった成語は、狼のように逃げ回っている人の様子を描写します。これは、聞き手に一瞬の楽しさを提供するほか、状況の深刻さを軽減する役割も果たします。

また、成語の中には直接的なユーモアだけでなく、隠喩的な表現も多く見られます。そのため、言葉の背景を知ることで、さらに楽しむことができるのです。たとえば、「鳴かぬ蝉も打たせてみせる」という成語は、控えめな態度の人を描写していますが、同時にその人が持つ内なる魅力や独自の意見を引き出すことを表しているのです。

このように、成語の中に潜むユーモアは、文化や歴史を理解する手がかりになると同時に、話し手と聞き手との距離を縮める重要な要素として機能します。

4. 方言に見られる俗語のユーモア

4.1 俗語の地域ごとの違い

方言に見られる俗語には、地域ごとの特徴が色濃く表れています。たとえば、江蘇省の俗語「安安静静」は、穏やかに過ごすことを意味しますが、特に家族での団欒を楽しむ際に使われることが多いです。この言葉を使用することで、その地域の人々の家族重視の感じ方が示され、ユーモアを交えて温かさを伝えます。

また、湖南省の俗語には「钓鱼要找东风」といった言葉があります。これは、物事を成功させるためには、適切なタイミングや状況を見極めることが重要であるという意味ですが、その表現自体がユーモラスです。他の地域の人々には理解しにくいかもしれませんが、地元の人々にとっては、当たり前の感覚をユーモアで表現しているのです。

地域ごとの違いは、単に言葉の差異だけでなく、文化や価値観の反映でもあります。そのため、方言を通じて地域の人々のユーモア感覚や思考スタイルを理解することができます。

4.2 俗語に類型化されるユーモア

俗語には、さまざまなユーモアが詰まっています。たとえば、直訳すると面白い表現になる「打草惊蛇(草を叩いて蛇を驚かす)」という俗語があります。これは、うっかりして自分の意図を相手に伝えてしまうことを示しています。聞き手にとっては、表現の面白さからその状況を想像しやすく、ユーモアとして成立しています。

さらに、俗語の中には擬人化や比喩表現が特に多いです。たとえば、広東語で「蛇を見たときにビクッとする」という表現があり、これは予想外の出来事に驚くことを意味します。この表現のユーモアは、普段は考えもしない反応をしたり、言葉の裏にある想像をすることから生じます。

こうした俗語のユーモアの類型化は、聞き手にとっても心温まる体験を提供し、地域固有の文化を伝える手段として機能します。言葉が持つ遊び心な面は、コミュニケーションの中での楽しさを引き出す鍵となるのです。

5. 方言の成語と俗語がもたらす社会的影響

5.1 コミュニケーションの中での役割

方言の成語や俗語は、単なる言葉を超え、コミュニケーションにおいて重要な架け橋となります。特に、方言を話す地域の人々にとって、成語や俗語は自然な会話の一部であり、それを使用することで相手との関係がより深まります。言葉にユーモアを加えることで、緊張を和らげたり、和やかな雰囲気を創り出すことができるのです。

たとえば、仕事やビジネスの場においても、成語や俗語を取り入れることで、地元の人々との距離感を縮めることがあります。特に、新しいプロジェクトや協力関係を築く際に、方言のユーモアを活用することは、会話を円滑に進める助けとなります。

また、方言の使用は、地域アイデンティティの強化にもつながります。自分の故郷の言葉を積極的に使うことで、その地域への愛着が生まれ、地域文化の継承が促進されるのです。

5.2 ユーモアが社会をつなぐ

ユーモアは人々をつなぐ重要な要素です。方言の成語や俗語に見られるユーモアは、異なる背景を持つ人々を結びつける力を持っています。例えば、ある地方で有名な俗語を使った場面では、聞き手がそれに共鳴することで、心の距離感が縮まります。

また、ユーモアは苦境を乗り越える助けともなります。地域の人々が困難に直面した際に、方言の成語や俗語を使って笑い合うことで、ストレスや緊張を和らげることができます。たとえば、自然災害や経済的な困難の中でも、ユーモアを交えた会話は励まし合いや支え合いの手段となるのです。

このように、方言におけるユーモアは、ただのお楽しみではなく、地域社会の絆を強化するための補助的な役割も担っています。人々が共通の笑いを共有することで、互いの理解や協力が生まれ、社会がより良い方向へ進む手助けになるのです。

6. まとめ

6.1 研究の意義と今後の展望

方言の成語や俗語におけるユーモアの表現は、その地域の文化や歴史を理解するための貴重なキーです。方言に隠された独自のユーモアは、地域のアイデンティティを強めるだけでなく、社会をつなぐ役割も果たします。この研究を通じて、方言が持つ多様性と深さを再認識し、言葉の力を見つめ直すことができるでしょう。

今後の展望としては、方言の保存や活用方法についての研究が期待されます。特に、若い世代が方言を通じて地域文化を引き継ぐことが重要であり、嗜好に合わせたマスメディアやSNSでの方言の活用が進むと考えられます。このような取り組みを通じて、方言の価値が再評価され、より多くの人々に親しまれることが期待されます。

6.2 ユーモアを通じた文化理解の重要性

ユーモアは、異なる文化や価値観を理解するための架け橋となる存在です。方言の成語や俗語に込められたユーモアは、単なる笑いに留まらず、地域の人々の思考や行動様式を洞察する手助けとなります。この理解を深めることで、異なる地域や文化の人々とのコミュニケーションが円滑になり、より豊かな社会が築かれるのではないでしょうか。

最後に、方言を通じたユーモアの重要性を再確認し、それが地域文化を支え、ひいては社会全体をつなぐ力を持っていることを忘れないでください。これからも方言を大切にし、その中に宿るユーモアを楽しむことが、より良い人間関係を築くことにつながるのです。