漢字は中国の文化や歴史と深く結びついています。その起源や発展の過程を学ぶことで、漢字がどのように進化し、地域ごとにどのように変化してきたのかが見えてきます。本記事では、漢字の変遷における地域差について詳しく探求し、中国本土、台湾、香港、日本、それぞれの地域における漢字の特徴や文化的影響を考察します。

1. 漢字の起源と発展

1.1 古代中国における文字の起源

漢字の起源は4000年以上前にさかのぼります。中国の古代文字は、もともと占いや祭祀の際に使用される象形文字として発展しました。例えば、亀の甲羅や動物の骨に刻まれた文字(甲骨文字)は、当時の人々が重要視していた神秘的な事象を記録するためのものでした。これらの文字は、後の漢字の形成に大きな影響を与えました。

古代の人々は、自然や社会の現象を理解するために、具体的なものや行動を視覚的に表現する必要がありました。このため、漢字の多くはその意味を直接的に表現する形をとっています。例えば、「山」は山の形を、 「水」は水の流れを象徴しています。このように、漢字は視覚的に情報を伝える役割を果たしていたのです。

さらに、漢字は時代と共に進化し、形や意味を変えることがしばしば行われました。この過程で、独立した象形文字からより抽象的な構造の文字への移行が見られ、次第に音や意味を組み合わせた複雑な形へと発展していきました。

1.2 漢字の基本構造と種類

漢字は基本的に「部首」と「音」が結びついて成り立っています。部首は漢字の意味を示す部分であり、音はその発音を示します。例えば、「林」という字は「木」という部首が2つ結びついており、「木」が多い場所、すなわち森林を表現しています。この構造は、漢字の理解を深めるための重要な要素です。

また、漢字には多くの種類がありますが、主に「象形文字」、「指事文字」、「会意文字」、「形声文字」の4つに分類されます。象形文字はその形から意味を直感的に理解できるもので、指事文字は抽象的な概念を表現します。会意文字は2つ以上の部分が組み合わさって新たな意味を生み出し、形声文字は部首からアプローチする音や意味の情報を持ちます。

これらの基本的な構造と種類は、漢字を学ぶ上で非常に重要です。特に形声文字は、漢字の大半を占めており、新しい単語を作る際に非常に役立ちます。たとえば、「語」という文字の部首である「言」は言葉に関連する意味を持ち、「五」という音が入ることで「語」という具体的な意味が形成されています。

1.3 漢字の発展過程

漢字の発展は、古代から現代までの長い歴史の中で、多くの文化的、社会的な要素によって影響を受けてきました。漢字の誕生当初は、政治や宗教などの特定の領域で強く使われており、一般の人々には普及していませんでした。しかし、時代が進むにつれ、実用的な書き言葉として広がっていきました。

特に漢字が広まりを見せたのは、秦の始皇帝による文字の統一が挙げられます。彼は、異なる地域で異なる文字が使われていたため、統一された漢字体系を作ることを決定しました。この結果、漢字は国家の公用語としての地位を確立し、それによりさまざまな地域でのコミュニケーションが容易になりました。

その後、漢字は中国の文学や思想、科学技術などの分野においても重要な役割を果たしました。古典文学や哲学のテキストは、漢字を用いることで後世に残され、漢字の知識は教育の一環として重視されました。このように、漢字は単なる文字以上のものとして、文化的なアイデンティティを形成する要素となったのです。

2. 漢字の変遷と進化

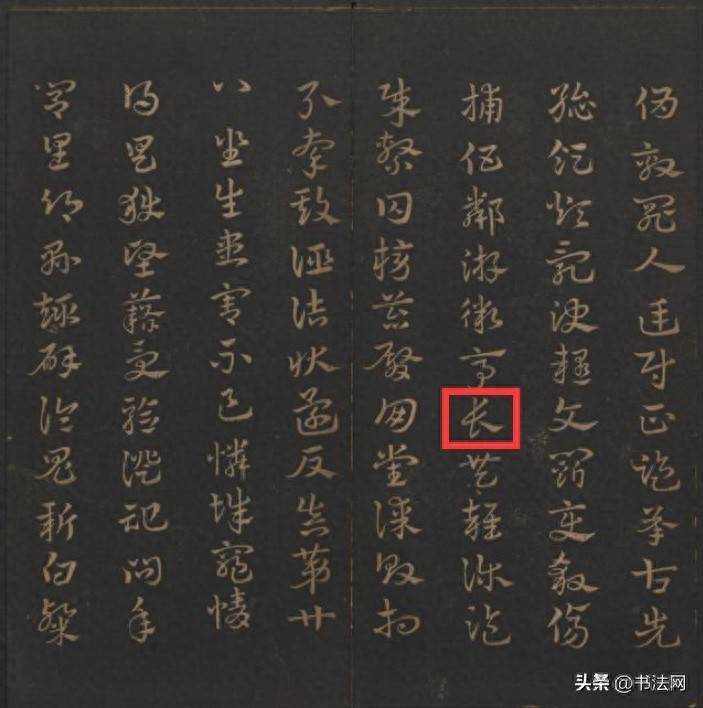

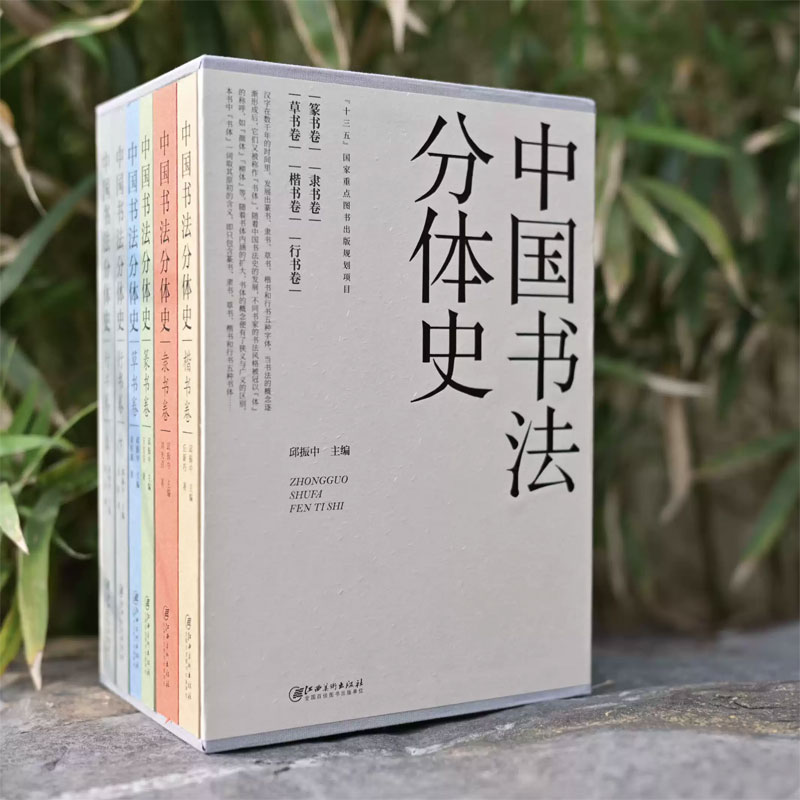

2.1 漢字の時代ごとの変遷

漢字は、時代と共にその形や使われ方が変化してきました。前漢から現在に至るまでの歴史では、特に隷書や楷書など、様々な書体が登場しました。隷書は、漢代に広まった書体であり、漢字の形をより柔らかく、流れるように書くスタイルが特徴です。この時期、漢字は市民の間で広く使用されるようになりました。

また、唐代には印刷技術が発展し、活版印刷が普及しました。このことにより、漢字の流通と保存が飛躍的に進み、多くの文献が後世に伝わりました。特に、唐詩や宋詞など、文学作品の中で多くの漢字が用いられることで、漢字は文化の一端を担い、文学的な表現としての深みを増しました。

近代に入ると、漢字の使用についての議論が起こり、簡体字の導入が進められました。特に中国大陸では1970年代以降、漢字の簡略化が進められ、読み書きのしやすさが求められるようになりました。このような変化は、教育の普及や国民の識字率向上を目的としたものであり、漢字の使用方法が大きく変わる一因となりました。

2.2 漢字の簡略化と形の変化

漢字の簡略化は、特に20世紀に入ってから顕著になりました。中国政府は、教育の普及を進めるために、使われる漢字の数を減らすことを目指しました。これによって、一般の人々が漢字を覚えやすくなり、識字率の向上につながりました。たとえば、「魚」という字は、簡体字の「鱼」として表現されるようになり、読み書きがより容易になりました。

簡略化された漢字は、特にデジタル時代の進展とも相まって、現代のコミュニケーションスタイルに大きな影響を与えました。SNSやメッセージアプリなど、短い文字数で言いたいことを伝える場面では、簡体字が頻繁に利用されるようになっています。これにより、若い世代は従来の文字の形にとらわれず、よりフレキシブルな方法で情報を伝達する能力を身につけています。

一方で、簡略化の流れには批判も存在します。伝統的な漢字の美しさや深みが失われるのではないかとの懸念が声が上がることもしばしばです。そのため、漢字の保存や復刻を望む動きも見られ、特に若い世代の中には、古典文学や書道など伝統文化への興味が高まっています。

2.3 漢字とその他の文字体系の比較

漢字は、アジアの言語体系において特異な立ち位置を占めています。他の文字体系、例えばアルファベットやアラビア文字との比較を通じて、漢字のユニークな特徴が浮かび上がります。アルファベットは音を表す記号であり、単語の発音や構造を示します。それに対して漢字は音と意味を持ち、個々の文字が具体的な概念を示しています。

また、漢字の複雑性は、学習の難易度にも影響を及ぼしています。例えば、漢字を全て暗記して読み書きできるようになるには、多くの時間と労力が必要です。しかし、これは同時に漢字を学ぶことが文化や思想の理解の一環ともなり得るという利点でもあります。日本や韓国では、漢字の知識が近代においても重視されており、それぞれの言語に適用され続けています。

他の文化や文字体系に対する漢字の影響も無視できません。たとえば、古代日本では漢字が浸透し、現在の日本語においても漢字は重要な要素となっています。このように、漢字はアジア全体の文化の交流を促進し、国境を越えて様々な形で影響を与え続けています。

3. 地域別の漢字使用状況

3.1 中国本土における漢字の普及

中国本土では、漢字は国の公用語であり、教育体系においても重要な役割を果たしています。政府は教育の一環として漢字の習得を推進し、学校でのカリキュラムには多くの時間が割かれます。特に小学校の段階では、基本的な漢字を体系的に学ぶことで、子供たちが言葉を使えるようになることが狙いです。

たとえば、教科書には部首に基づく漢字の学び方が取り入れられ、子供たちは漢字の意味とその発音を同時に習得します。また、教師は書き取りや読み上げを通じて、漢字を効果的に教えるための工夫が求められます。これにより、文字能力の基盤が固まっていくのです。

一方で、中国本土の地域によっては、方言や地域特有の表現があり、漢字の使い方にも違いが見られます。たとえば、広東語の地域では、方言で使われる単語の漢字表現が異なる場合があります。このような地域差は、中国の広大な国土と多様な文化が影響し合って生まれるものです。

3.2 台湾と香港における漢字の特徴

台湾と香港は、中国本土とは異なり、繁体字漢字を使用しています。繁体字は、かつての伝統的な漢字の形を維持しており、その美しさや複雑さが愛されています。たとえば、「愛」という文字は、繁体字では「愛」と書かれ、文字の構造がその概念を深める効果をもっています。

台湾では、漢字は教育や日常生活の中で重要な役割を果たしており、子供たちは繁体字を基にした教育システムの中で漢字を習得します。特に書道が盛んであり、漢字の美しさを通じて文化を表現する機会が多くあります。これにより、若い世代も伝統的な漢字の重要性を理解し、地域の文化に対する誇りを持つことができるのです。

香港も同様に繁体字を使用し、独自の文化を形成していますが、英語との共存が特徴的です。このため、英語と中国語のバイリンガル教育が進んでおり、若者たちは両方の言語を自然に使いこなしています。この言語の多様性が、文化的な影響を与える一因となり、漢字に対する感覚も地域独特のものとなっています。

3.3 日本における漢字の適応と発展

日本においても、漢字は重要な役割を果たしています。古代中国から持ち込まれた漢字は、日本語の表記システムにおいて不可欠な要素となりました。日本では「漢字」という言葉そのものが定着し、今日も多くの日本語の単語に使われています。たとえば、「学校」や「大学」といった言葉は漢字で表記され、日常の中で頻繁に使用されています。

日本語では、漢字は音読みと訓読みを持つため、同じ漢字でも文脈に応じて異なる読み方を取ることがあります。この特性は、漢字の難しさであると同時に、それを楽しむ要素ともなっています。また、日本の学生は、独自の教育システムの中で、漢字の読み書きを学ぶことで、言葉の持つ意味合いや使い方を深く理解していきます。

近年、日本の若者たちの間では、SNSを通じて漢字の使用方法が変わってきています。簡略化や逆に漢字の使用頻度が減少する傾向も見られますが、それでも教育の中では漢字の重要性が常に取り上げられています。漢字を学ぶことは、歴史や文化を理解するための重要なステップであり、多くの人々にとってその魅力は尽きることがありません。

4. 地域差がもたらす文化的影響

4.1 言語と文化の相互作用

地域ごとの漢字の使用状況は、その地域の文化や社会的背景とも深く結びついています。言語は文化の表現であり、地域差によって異なる価値観や習慣が反映されます。中国本土、台湾、香港、日本それぞれの地域では、その土地の人々の生活や考え方が漢字を通して表れています。

たとえば、中国本土では、政府の方針や経済の発展が言語や漢字の使い方に影響を与えています。急速な都市化や国際化が進む中で、新しい言葉や表現が生まれ、実用的な側面が重視される傾向が見られます。一方、台湾では伝統文化や歴史が尊重され、繁体字の使用が続いています。これにより、漢字は文化的アイデンティティの一部として位置づけられ、地域の人々に深い結びつきを提供しています。

香港では、漢字が広く使われている一方で、英語と融合したユニークな表現が生まれています。混合文化の中で育まれる言語は、相互作用を通じて新しいアイデンティティを形成しており、言葉が単なるコミュニケーション手段以上の意味を持つことを示しています。このような相互作用は、漢字の進化にも寄与し、新しい文化の創造に寄与しています。

4.2 漢字と地域の文学・芸術

漢字は文学や芸術においても重要な役割を果たしています。歴史的に見ても、漢字を使用した詩や散文は、その内容が地域の文化や価値観を表現する手段となっています。例えば、中国の古典文学には、漢字を通じて表現された美しい詩や物語が多数存在し、漢字の深い意味や情緒が伝わります。

台湾や香港においても、芸術における漢字の使用は顕著です。現代のアーティストは、漢字の形や意味を表現するための素材として取り入れることが多く、独自の作品を生み出しています。たとえば、書道や漢字をモチーフにしたアートは、地域の文化を誇示し、国際的な場面でも注目を集めています。

日本においても、俳句や和歌など、漢字を使った文学が根付いています。特に、漢字を用いた短詩の形式である俳句は、自然や日常の瞬間を捕えた表現が特徴です。このように、漢字は文化と芸術の一体を形成し、それぞれの地域独自の視点を伝える重要な手段となっているのです。

4.3 漢字の教育と社会的受容

地域ごとの漢字の使用に関する教育は、文化の伝承や価値観の理解に欠かせません。中国本土や台湾、日本では、学校教育において漢字の学習が重要視されています。特に中国では、政府が教育政策に基づいて漢字の普及を推進しており、デジタル教育においても漢字の学びを重視しています。

教育において漢字を学ぶことは、ただ単に文字を覚えるだけでなく、文化や歴史を理解するための一歩とも言えます。台湾では、漢字の美しさや伝統を尊重する教育が行われ、若者たちは漢字の持つ象徴性や文化的な意味を感じられる機会があります。香港でも、バイリンガル教育を通じて、漢字の知識を次世代に伝える努力が続けられています。

一方で、日本では、漢字の学習は日本語教育と密接に関連しており、子供たちは学校での授業を通じて漢字の理解を深めています。最近では、SNSの普及により、漢字の使い方やそ��の意味合いが変わってきていますが、それでも教育の中では漢字の役割が重要視され続けています。地域によって異なる文化や価値観が、漢字を通じて次世代に受け継がれることが期待されます。

5. 漢字の将来と地域差の継続性

5.1 デジタル時代における漢字の変化

デジタル技術の発展に伴い、漢字の使用方法が変化しています。特に、スマートフォンやパソコンの普及により、タイピングやデジタルコミュニケーションが主流となっています。このような環境では、漢字の変化や新たな使用法が生まれやすくなります。

たとえば、簡体字と繁体字の違いや、特有の漢字表現がデジタル空間においても用いられるようになっています。SNSでは、略語や新しい漢字が交じり合うことで、それぞれの地域の文化が反映される場面も多く見られます。このような状況は、漢字の未来を考える上で重要な要素となっています。

平仮名やカタカナと組み合わせた表記も、日本においては日常的に見受けられます。若い世代の中には、漢字の変化に対する好奇心や創造性を持っており、漢字が持つ柔軟性や変化の可能性を実感しているようです。また、このような文脈で漢字が再評価され、文化に対する理解が深まることも期待されます。

5.2 漢字の国際的影響と融合

漢字は、アジアだけでなく、世界中で影響を与えています。特に、日本や韓国では漢字が文化の一部として現在も受け入れられています。国際的な文脈において、漢字は異なる言語や文化と融合し、興味深い影響をもたらしています。たとえば、英語やフランス語においても漢字から派生した単語が使われることがあるのです。

このような国際的な台頭は、漢字が単なる文字以上の存在であることを示しています。漢字を理解することで、他国の文化や価値観をも理解することができ、言語の壁を越えたコミュニケーションが可能になります。従って、漢字は世界の中での文化的なつながりを形成するための架け橋としても機能するのです。

5.3 地域差が持つ今後の課題と展望

地域ごとの漢字の使われ方や理解には、今後多くの課題があります。特に教育の現場では、地域によって異なる漢字の習得方法がどのように進んでいくかが重要なテーマとなります。また、SNSやデジタルコミュニケーションが発展する中で、漢字の簡略化や形の変化が進む一方で、伝統的な漢字に対する価値も再評価される必要があります。

今後も地域ごとの漢字の使い方や理解は、多様性を尊重する重要な要素であり続けるでしょう。地域差があるからこそ、漢字はその背後にある文化や歴史を物語り、私たちに新たな視点を提供してくれるのです。漢字の未来を考える際には、これらの地域差を考慮し、さまざまな視点からバランスよく漢字に向き合っていくことが求められます。

終わりに

漢字は、中国をはじめとした多くの地域で重要な役割を果たしています。地域差による独自の使い方や文化的背景が、漢字の魅力をより深めています。今後も漢字は、教育、文学、デジタル時代において多様な表現を受け入れながら、私たちの生活の中で大きな役割を果たしていくことでしょう。漢字に込められた歴史や文化を理解することで、私たち自身のアイデンティティや地域文化についても新たな視点を得ることができるのです。漢字の持つ力とその未来に、ぜひ注目してみてください。