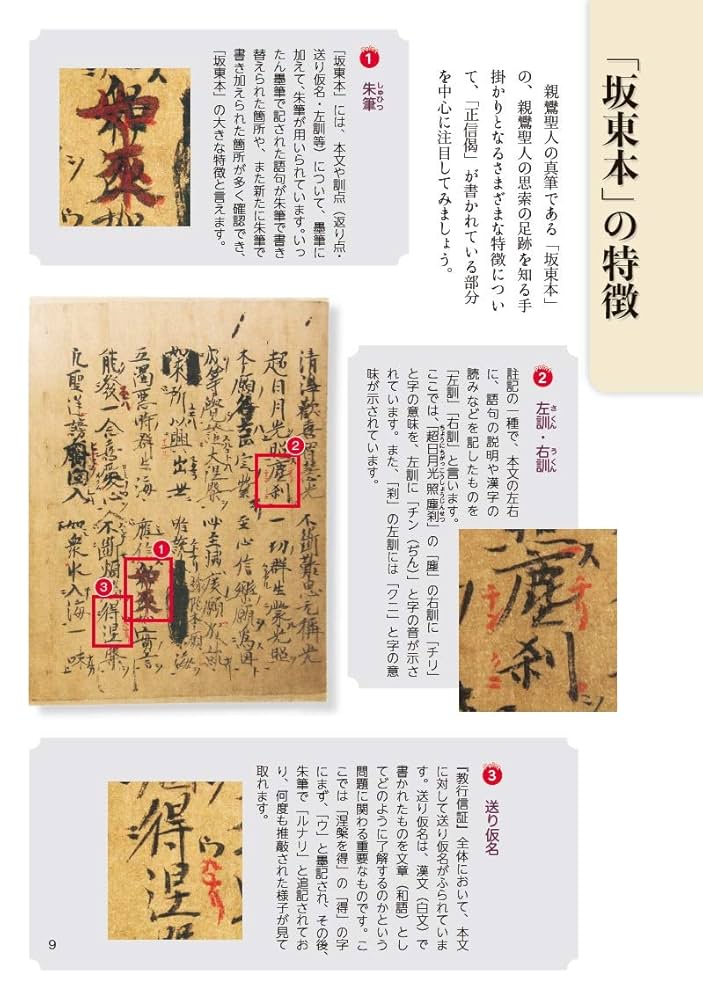

日本語の漢字には、送り仮名という重要な要素があります。送り仮名は、特定の漢字に続いて書かれるひらがなであり、その漢字の読み方を明確にしたり、文脈によって異なる意味を提示したりします。この文章では、送り仮名が持つ意味の影響について詳しく探っていきます。まずは漢字の起源と発展について触れ、その後に送り仮名の重要性を明らかにし、最後には送り仮名がどういった影響を与えるのかを考察します。

漢字の起源と発展

漢字の歴史的背景

漢字は約3000年前に中国で誕生し、古代の亀甲や青銅器に刻まれた文字がその起源です。最初は絵文字としての役割が強く、具体的な物を表すものでした。例えば、木を意味する「木」という漢字は、実際の木の形に似ています。このように、当初の漢字は視覚的なものであり、時とともに抽象化が進みました。

日本に漢字が伝わったのは、奈良時代(8世紀)で、当時の日本人は中国の文化を取り入れました。初めは漢字をそのまま使い、やがて日本語の音に対応するように工夫がされていきました。これが後の送り仮名の基礎となります。

漢字の形成過程

漢字の形成過程は、多くの研究者によって解明されています。漢字は主に形声文字、指事文字、会意文字、象形文字の四つに分類されます。形声文字は音を表現し、意味を与える部首が組み合わさって成り立っています。例えば、「河」という漢字は「水」に関連した部首「氵」に、「可」と音を持つ部分が合わさってできたものです。

日本語では、漢字を単独で用いることが多いですが、その場合の意味は文脈によって異なることもあります。漢字の持つ多義性は日本語の豊かさを生み出しており、送り仮名を加えることでその解釈がより明確になります。

漢字の種類と分類

漢字には常用漢字と人名用漢字など、さまざまな種類があります。常用漢字は日常生活に頻繁に使われる漢字であり、日本の教育課程で必ず学ばれるものです。一方、人名用漢字は特定の人の名前を表記するために使われる漢字で、常用漢字に含まれない場合もあります。

このような漢字の種類や分類は、送り仮名の付け方にも影響を与えます。例えば、漢字が持つ意味を正確に伝えるためには、適切な送り仮名が必要です。特に人名では、熟語や成句の形式が多様であり、送り仮名の選び方によって印象が大きく変わることがあります。

漢字の送り仮名の重要性

送り仮名とは何か

送り仮名とは、漢字の後に続くひらがなの部分を指します。日本語において、送り仮名は漢字が持つ音を示すだけでなく、その意味を明確にする役割も果たしています。例えば、「走る」という表現は、漢字の「走」に送り仮名の「る」を加えることで動詞としての機能を持ちます。

また、送り仮名は文法的な役割も持っています。文中での動詞や形容詞の活用を示すことにより、文全体の意味を解釈するために必要不可欠な要素です。これにより、日本語は漢字だけでは表現できない微妙なニュアンスを伝えられます。

日本語における送り仮名の役割

送り仮名の役割は実に多岐にわたります。たとえば、漢字の読みによって同音異義語が発生することがあります。このようなケースでは、送り仮名によって正確な意味を伝えることができます。具体的には、「あらう(洗う)」と「あらう(荒う)」のように、送り仮名が異なると全く違った意味になってしまうのです。

また、送り仮名は漢字の複雑さを和らげ、読み手に優しい文章作りにも寄与します。特に外国人が日本語を学ぶ際、漢字の理解が難しいため、送り仮名があることで読みやすくなるとうい点が大変重要です。

送り仮名と漢字の関係

送り仮名は漢字と非常に密接な関係にあります。漢字はその形から意味を導き出しますが、送り仮名はその読みを補完して、漢字の本来の意図を明確にします。送り仮名があることによって、漢字の持つモチーフが一層強調され、さらなる深みを与える役割も果たしています。

この書記法の統一性が、漢字の使用や理解を助けるだけでなく、文化的な共通性を生み出す要因にもなっています。漢字を使うことで得られる意味の豊かさは、日本語をさらに魅力的にしています。

送り仮名が意味に与える影響

意味の明確化

送り仮名は、特定の漢字が持つ多様な意味を明確化するのに欠かせません。たとえば、「見る」という動詞は、送り仮名なしでは「見」がそのまま使われることがありますが、文脈が変わると「見せる」などの形になります。ここで、「る」を加えることで意思が伝わるため、正確な意味に導くことができるのです。

また、送り仮名によって語形変化が視覚的に示され、読者はどのように動詞や形容詞が使われているかを瞬時に理解できます。このような明確さは、特に複雑な文や文学作品において重要です。

文脈における変化

送り仮名の使い方は、文脈に応じて変化することがあります。たとえば、同じ漢字でも送り仮名を変えるだけで異なる意味を持つ場合があります。「行く」という動詞において、送り仮名によって「行きたい」や「行こう」という強意が加わることがあります。このように、同一の漢字から異なる意味が浮かび上がるのは、送り仮名が持つ力によるものです。

また、特定の文化的背景や文脈で使われる漢字が、送り仮名によって新たな解釈を生み出すこともあります。たとえば、文学や詩においては、送り仮名による意味の変化が作者の意図をより強く伝える手段となることがあります。

語彙の多様性と解釈

送り仮名は、日本語の語彙の多様性をさらに引き出す役割も持っています。同じ漢字を使いながら、異なる送り仮名を加えることによって、異なるニュアンスや解釈が生まれやすくなります。たとえば、「教える」という動詞には「教わる」と受け身の形があり、それぞれが異なる関係性を示唆しています。

このように、送り仮名は単純な補足要素にとどまらず、言語の奥深さに寄与しています。語彙の多様性が生まれることで、表現力が豊かになり、より多くの感情や意念を伝えることが可能になります。

送り仮名の実際の使用例

日常会話における例

日常会話において、送り仮名は非常に重要です。言葉を交わす中で、送り仮名の有無によって会話の意味合いが変わることもあります。「遊ぶ」という言葉において、文脈によって「遊びに行く」「遊びたい」と変化することで、意図する意味が明確になります。

また、会話の中で送り仮名を使うことで、相手とのコミュニケーションが円滑になります。「自分が行く」といった自己表現が、送り仮名の力によってより具体的に伝わるのです。このような活用は日本語を学ぶ者にとって重要なポイントとなります。

文学作品に見る用例

文学作品でも、送り仮名は非常に重要な役割を持ちます。著名な作家たちは、送り仮名を巧みに使うことで表現の幅を広げ、独特のニュアンスを生み出しています。例えば、川端康成の作品では、日常的な言葉の中に隠された深い感情が送り仮名によって強調されます。

また、古典文学においても、送り仮名が詩的な表現や意味を加えるのに役立っています。たとえば、「恋」という漢字に対する送り仮名によって、その感情がどれほど強いものかを示すことができるのです。このように、文学における送り仮名の使用はその作品の深みを一層増す要因となります。

教育における送り仮名の指導

日本の教育現場では、送り仮名の使い方は非常に重要な指導項目です。特に小学校段階では、子供たちに漢字とともに送り仮名を学ぶことで、日本語の基礎を築くことが目指されます。教師は、送り仮名が違うだけで全く異なる意味を持つことを強調することで、児童の理解を助けます。

また、漢字を書いた後に必ず送り仮名を書く訓練を通じて、子供たちは日本語における発音と意味の結びつきを理解します。このような教育が行われることで、将来的には正確な日本語を話せる人材が育っていくのです。

送り仮名の誤用とその影響

誤用の多い送り仮名

送り仮名の誤用は、特に日本語を学ぶ外国人や漢字に不慣れな日本人の間でよく見られます。例えば、「思う」が「おもう」と書かれるべきところを、誤って「おもむ」と書いてしまうことがあります。この誤用は、意味を全く変えてしまう可能性があり、注意が必要です。

また、「振り返る」の「振り」に別の送り仮名を付けて「振り返される」とか書くと、誤解を生むことが多いです。このようなケースでは、送り仮名の誤用が無理解を招くことがあります。

誤用がもたらす誤解

送り仮名の使用における誤解は、コミュニケーションにおいて深刻な影響を及ぼすことがあります。同じ言葉でも、送り仮名を変えることで意味が変わってしまうため、文脈を誤解される可能性が高まります。例えば、「感謝する」は敬意を込めた表現ですが、「感謝される」のように誤用した場合、受け手の感情に混乱をもたらすかもしれません。

このような誤解は、特にビジネスシーンや正式な文書において致命的であることが多いです。また、日本語が母国語でない人たちにとっても、正確な送り仮名を身に付けることは、コミュニケーションの質を向上させるために不可欠です。

正しい使用を促進する方法

正しい送り仮名の使用を促進するためには、教育現場や訓練プログラムにおいて、実際の使用例を積極的に取り入れることが大切です。教師や指導者は、誤用の例を挙げ、それをなぜ間違っているのかを説明することで学習します。また、生徒たちに送り仮名を正確に使わせるために、日常的な課題に組み込むことが重要です。

さらに、言語アプリやコンピュータプログラムを活用した効率的な学習方法も効果的です。音声や文章を通じて実際の用例を学ぶことで、送り仮名の使い方を自然に身に付けることが可能になります。

今後の送り仮名に関する研究

研究の現状

現在、送り仮名に関する研究は、多様な分野で進められています。言語学、教育学、心理学などの観点から、送り仮名の意義やそれが持つ影響について探る研究が続けられています。これまでは、漢字の理解に焦点が当てられていましたが、徐々に送り仮名の重要性も認識されつつあります。

特に、日本語を外国語として学ぶ際に送り仮名の果たす役割が注目されています。日本語能力試験(JLPT)などのテストにおいても、送り仮名はその正答率を大きく左右するため、更なる研究が求められています。

未来の展望

未来においては、送り仮名の研究がさらに多様化することが期待されます。特に、デジタルメディアやSNSの発展に伴い、送り仮名の使い方に新たな風潮が生まれる可能性があります。このような新しい使い方を取り入れたカリキュラムや教材が求められるでしょう。

加えて、異文化理解を促進するために、送り仮名の重要性を広く伝えるための取り組みも進められるべきです。グローバル化が進む中で、多言語・多文化共生社会において、日本語の送り仮名の役割はますます大きくなると考えられます。

研究が日本語教育に与える影響

送り仮名に関する研究は、今後の日本語教育に大きな影響を与えることが予想されます。特に、学習者が習得すべき重要なポイントを明確にし、教育メソッドの改善に繋がるでしょう。例えば、送り仮名を強調した授業を通じて、言語運用能力を向上させる試みがされるかもしれません。

さらに、国際的な教育交流を通じて、日本語の正確な使用が広まり、世界中で日本語を学ぶ人々にとっての価値が高まるでしょう。研究を通じて見えてくる送り仮名の意義は、将来の日本語教育の礎となるはずです。

終わりに

送り仮名は、日本語の持つ意味を深く理解するために欠かせない要素です。漢字の背後にある文化や歴史を知り、送り仮名の重要性を認識することで、より豊かなコミュニケーションが可能になります。研究が進むことで、今後も日本語教育においての役割が高まっていくことが期待されます。私たちが日常生活で使用する言葉の一つ一つに込められた意味を考えながら、送り仮名を大切にしていきたいものです。