孫子の兵法は、古代中国の軍事戦略に関する著作であり、現在でも多くの人々に影響を与え続けています。その中でも、「心理戦の技術」というテーマは、戦争のみならず、ビジネスや人間関係など様々な場面で応用可能です。本記事では、孫子の兵法における心理戦の技術について、豊富な具体例を交えながら詳しく解説していきます。

1. 孫子の兵法の概要

1.1 孫子の生涯と時代背景

孫子(そんし)、本名は孫武(そんぶ)は、紀元前5世紀ごろ、戦国時代の中国で活躍した軍事戦略家です。この時代、中国は多くの国が争っており、その中で生き残るためには優れた戦略が必要でした。孫子は、その時代背景を背景に、経験に基づいた戦略と戦術を体系化しました。彼は「兵法」という著作を通じて、自らの戦争の知恵を後世に伝えました。

彼の教えは単に軍事的なものだけでなく、リーダーシップや戦略的思考に関する洞察も含まれています。孫子は、多くの戦いで勝利を収め、不敗の軍師と呼ばれるようになりました。もちろん戦争の知恵としては多くの実践が求められましたが、彼の理論には、戦争以外の場面でも応用できる考え方が多数存在します。

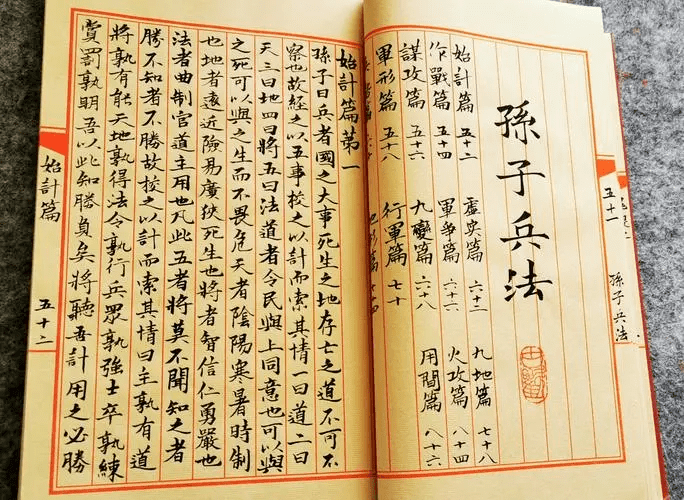

1.2 孫子の兵法の構成と特徴

「孫子の兵法」は、全13篇から成り立っています。各篇は独特の観点から戦争の原理と実践方法を解説しています。たとえば、「戦争篇」では、戦争を行う際に必要な資源や計画の重要性が強調されています。そして、中でも「謀攻篇」では、戦争における情報戦や心理戦の重要性が論じられています。孫子は、敵を倒すためには相手の心を掴むことが最も効果的であり、単純な物理的衝突よりも情報と心理を重視する理論を明確にしています。

孫子の兵法の大きな特徴は、勝利を得るための無駄のない戦略を求める姿勢です。孫子は「戦って勝つことではなく、戦わずして勝つことが最上である」と説き、戦争を避けるための準備と心理的な駆け引きを大切にしました。このアプローチは、時代を超えて多くの人々に影響を与えています。

2. 戦略と戦術の違い

2.1 戦略の重要性

戦略と戦術はしばしば混同されがちですが、両者は明確に異なる概念です。戦略とは、長期的な目標を達成するための大枠の計画を指します。たとえば、国家の安全保障や経済成長を目指す場合、その全体像を描くのが戦略です。孫子の兵法においても、勝利を収めるためには戦略を立てることが必須であるとされています。

戦略は、リソースの配分、国際的な情勢を踏まえた判断、長期的なビジョンの設定など、多くの要素を考慮に入れたものであるため、実行には時間と慎重さが求められます。例えば、孫子は「戦う前に必ず勝利を確信しなければならない」と述べており、事前の準備が戦略の成功を左右します。

2.2 戦術の実施方法

一方、戦術は戦略を実現するための具体的な行動のことを指します。戦場での部隊の配置や攻撃の仕方、敵の動きに応じた即時の判断が戦術の一部です。孫子は、戦術においても相手の動きを観察し、柔軟に対応することが重要だと説いています。

たとえば、単に数で勝るという方法論だけではなく、地形の利や敵の意図を読み取ることが、戦術上の勝敗を分ける要因となります。実際の戦争でも、劣勢とされる状況でも知恵を使うことで逆転できた事例は多く、これが戦術の重要性と多様性を示しています。

3. 心理戦の基本概念

3.1 心理戦とは何か

心理戦とは、敵の心や判断に影響を与え、意図的に混乱を招く戦術の一種です。孫子の兵法において、心理戦は極めて重視されており、単なる武力や物理的戦闘だけが勝利をもたらすわけではないと説かれています。相手の心の動きを読んだり、敵に恐怖や不安を抱かせることで、戦闘を回避することができるのです。

心理戦の一例としては、敵軍が精神的に揺らいだ場合や、疑心暗鬼に陥ったときに、彼らを一気に攻撃するという方法が挙げられます。例えば、戦場で音や光を利用して敵を混乱させることで、実際の戦力を減少させることが可能となります。

3.2 孫子の心理戦に関する視点

孫子は、心理戦において「自身を知り敵を知れば百戦危うからず」という名言を残しました。これは、相手の動きや心理状態を把握することが重要であることを示しており、敵の心に寄り添って戦略を立てることが必要だと教えています。また、敵に不安を抱かせることで戦わずして勝つことも目指し、「敵を欺くことが勝利の鍵である」と強調しています。

特に、情報操作や誤情報の活用が、心理戦において重要な役割を果たすことも孫子が詳しく述べています。現在の戦争や競争の場面においても、真実を香ばしいように見せかけることは、相手を油断させるための有益な戦術として活用されています。

4. 心理戦の技術

4.1 敵を理解する

心理戦の第一歩は、敵を深く理解することです。孫子は、敵の強みや弱み、さらにはその心理と動機を知ることが戦術上の優位性をもたらすとされています。敵の将軍や兵士が何を恐れ、何を望むのかを把握することが重要です。

たとえば、ある国が戦闘において倫理的な立場を重視している場合、敵としてその倫理を利用した戦術が効果的です。戦闘の間、敵が非人道的な行動を行うことで士気が下がり、自ら敗北に向かうケースもあります。このように、敵を理解することは心理戦の基本中の基本と言えるでしょう。

4.2 偽情報の活用

偽情報の活用は、心理戦において非常に有効な手段となります。孫子の兵法では、敵に誤解や混乱を引き起こすことが勝利に繋がると説かれています。具体的には、敵に対して意図的に異なる情報を流すことで、彼らが持つ判断をゆがめさせることができます。たとえば、部隊の移動情報を故意に誤って伝えることで、敵の配置を狂わせるといった方法です。

また現代社会においても、SNSやマスメディアを通じて偽情報が広まり、心理戦として機能するケースが増えています。政治的な議論や企業のマーケティング戦略において、情報の操作が相手の行動に影響を与えるため、心理戦の手法は広く応用されています。

4.3 自己防衛の心理技術

心理戦では、敵の攻撃を防ぐための自己防衛の技術も重要です。孫子の教えの中には、心理的に安定した状態を保つことの重要性が述べられています。心理的な動揺を避けるためには、まず自身の強みや弱みを考えなければなりません。

自分自身を知ることにより、敵の攻撃に対する耐性を高めることができます。例えば、自身の抱える不安やストレスを理解し、それを克服する方法を見つけることで、戦士としての士気を高め、対局する際の強さに繋がります。一般的に、個人や組織が持つ自信や安定感も、相手に対する心理的優位性をもたらす要素です。

5. 孫子の兵法における実践例

5.1 歴史上の成功事例

歴史の中で、孫子の心理戦の技術は数多くの成功事例を生み出してきました。中国の兵法を用いた有名な戦闘として、435年前の「長平の戦い」が挙げられます。この戦いでは、燕国の将軍が慎重な情報操作を行い、敵である趙国を混乱させ、結局趙国は辛苦の末に敗北しました。

この戦いでは、偽情報を密かに流し、趙国の信頼できる指導者や将兵を撹乱させることで、心理的に優位に立ったのです。実際の指揮や戦力の集結を巧みに隠し、敵が疑心暗鬼に陥るような状況を作り出しました。

5.2 現代における応用

現代においても、孫子の兵法は多くの場面で応用されています。ビジネス界や政治の分野では、競争相手を出し抜くための心理戦術が広く活用されています。例えば、企業が新製品を発表する際、ライバル企業に対して情報を操作し、競争相手の計画を読み取るためのリサーチを行うことなどが見受けられます。

特に、マーケティング戦略においては、消費者の心理を理解し、その心理的ニーズに応じたプロモーションを行うことが重視されています。例えば、ブランドイメージを形成することで、消費者に心的ルールを作り出し、製品を購入させる戦術が取られています。このように、孫子の教えは現代社会でも有効に機能していることが証明されています。

6. 心理戦と現代社会

6.1 ビジネスにおける心理戦

ビジネスの世界において、心理戦は競争における重要な要素となっています。企業間の競争では、顧客の心をつかむために感情を刺激する広告やプロモーションが行われます。たとえば、ある企業が「安心感」を強調するメッセージを発信することで、顧客を絆作りに引き込み、他社に比べて有利な位置を確保することができます。

心理戦は、顧客との信頼関係を構築するためにも重要です。リーダーシップを発揮し、社員の円滑なコミュニケーションを図ることで、企業内部の心理的安定を図り、業績を上げる要因となります。この心理的要因は、組織全体の生産性に大きく影響を与えるため、企業戦略において十分に考慮されるべきです。

6.2 政治と心理戦の関係

政治の世界でも、心理戦は切り離せない要素です。選挙戦などにおける候補者の戦略では、有権者の心をつかむためのメッセージやビジョンが非常に重要視されます。孫子の兵法における「敵の心理を打破する」という教えは、政治家にとっても価値のある指針となっています。

例えば、選挙戦では、相手候補に対する攻撃が行われることが多いですが、それだけでは不能であり、有権者自身の感情や価値観に共鳴するメッセージを如何に伝えるかがカギとなります。ここで重要になるのが、敵を落ち着かせたり、混乱させたりする技術です。正しい情報を流すこと、ジレンマを生じさせることなど、まさに心理戦が重要な役割を果たしています。

7. 結論

7.1 孫子の教えの現代的意義

孫子の兵法は、その時代を超えて現代にも影響を及ぼしています。特に、心理戦という要素は単なる戦争に限らず、ビジネスや政治など、様々な分野で応用可能です。敵を理解し、効果的な情報操作を行うことで、より有利な立場を築くアプローチが、現代社会においても非常に重要であることが示されています。

孫子の教えは、ただの戦略や戦術に留まらず、人生のさまざまな局面においても利用できる知識であると言えるでしょう。自分自身を知り、他者との心理的な交渉を行うことで、より良い成果を得るための知恵が得られます。

7.2 心理戦技術の発展と未来

今後の未来においても、孫子の兵法に基づく心理戦技術は進化を続けるでしょう。特に、情報技術の発展に伴い、心理戦に必要なデータ分析や情報処理能力は一層重要になってきています。これにより、心理戦術はますます強力な武器となることが予想されます。

現代社会の高速に変化する環境の中で、心理戦の技術を学び実践することは、どの分野でも必要不可欠です。孫子の教えを心に留め、自分自身の成長や他者との関係構築に活用することが、これからの時代において求められるでしょう。

このように、孫子の兵法は戦争だけでなく、心理的な戦略や人間関係の理解にも大いに役立つ知識を提供しているのです。心の戦い、そして、その技術の発展こそが、未来における成功への鍵となるでしょう。終わりに、本記事が皆さんの人生に役立つヒントとなり、心理戦の技術に対する理解を深める助けになれば幸いです。