曹洞宗は、日本の仏教の一派であり、禅宗の中でも特に深い哲学や実践を持っています。曹洞宗の教えは「直に心を見つめること」に重きを置き、精神的な練磨を通じて悟りに至る道を探求します。この文章では、曹洞宗の歴史的な背景や基本的な教義、そしてその特徴や影響を詳しく見ていきます。曹洞宗が日本文化に与えた多大な影響や、他の宗派との比較も行いつつ、これからの展望についても考えていきます。

1. 曹洞宗の歴史的背景

1.1 曹洞宗の成立

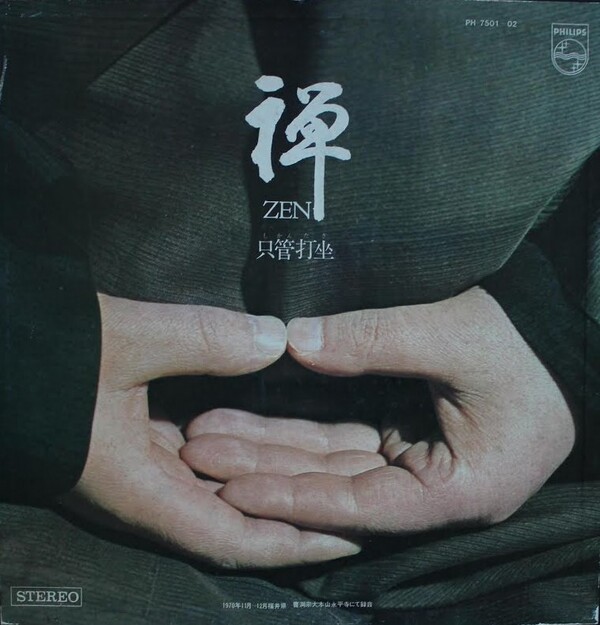

曹洞宗は、禅宗の中で最も代表的な宗派の一つです。その成立は、12世紀の中国で始まりました。この宗派の創始者は、道元禅師です。道元は、唐代の僧・永平性止から禅の教えを学び、帰国後に日本で曹洞宗を広めました。道元の教えは、「只管打坐」という坐禅の実践を中心に据えており、これは心の静寂を得るための基本的な方法とされています。

曹洞宗の成立に至るまでには、多くの戦乱や社会的な変化がありました。特に、鎌倉時代は、日本における仏教の発展にとって重要な時期でした。この時期、多くの新しい宗派が生まれ、その中でも禅宗が特に注目されました。人々は精神的な安定を求め、仏教の教えに耳を傾けるようになったのです。

1.2 鎌倉時代における禅の受容

鎌倉時代(1185年 – 1333年)には、武士階級が台頭し、社会の変革が進みました。この時期、禅宗は武士たちに広く受け入れられ、特に曹洞宗の教えが注目を集めました。武士たちは、武力による支配から精神的な安定を求めており、道元の教えは彼らに多大な影響を与えました。坐禅を通じて心の静寂を得るという実践は、武士の心の平穏を保つ手段とされたのです。

また、禅は当時の文化にも大きな影響を与えました。武士たちが禅の教えを取り入れることで、精神的な成長だけでなく、道徳的な価値観も形成されました。これにより、道徳的な規範や倫理観が武士たちの行動に反映されるようになりました。禅の教えは、ただの宗教に留まらず、当時の日本社会全体に浸透していったのです。

1.3 曹洞宗の日本への伝来

道元が創始した曹洞宗は、特に坐禅を重視し、初めは少数の僧侶によって伝えられました。道元は、福井県の永平寺を設立し、ここに曹洞宗の根拠地を築きました。永平寺は、現在でも曹洞宗の中心的な寺院として知られ、国内外から多くの信者が訪れます。道元の教えは、坐禅を中心にしており、悟りを体験するための方法論を提供しました。

その後、曹洞宗は日本全国へと広まっていきました。特に、江戸時代には、多くの支派が生まれ、一般の人々にも開かれた教えへと進化しました。曹洞宗は、座禅や教義を通じて、日常の中で心の平穏を求める人々に寄り添い続けました。このように、曹洞宗は日本の仏教の一部として、広がりを見せていったのです。

2. 禅の基本的な教義

2.1 禅と悟りの関係

禅の最大の目的は「悟り」を得ることです。しかし、興味深いことに、禅ではこの「悟り」を追求する方法が非常にユニークです。一般的に悟りは、本や教義を通じて得られるものではなく、自らの体験を通じて得られるものとされます。禅の教義の核には「直接体験」があり、それが禅宗の魅力を生んでいます。

道元は、「悟りは日常の体験の中にある」と説いています。つまり、特別な条件や環境を求めるのではなく、日常生活をそのまま認識することが、悟りの探求の一部なのです。この思想は、現代においても多くの人に受け継がれています。それでも、悟りを得ることが即座に可能になるわけではないため、長い修行を重ねることが重要です。

2.2 坐禅の重要性

坐禅は曹洞宗の中心的な実践方法であり、精神的な成長を促進します。坐禅は、心を落ち着け、雑念を排除する手法で、多くの信者にとって贅沢な静寂の時間となります。この実践の中で、信者はただ「座る」という行為に集中し、自らの内面に向き合います。

坐禅の効果は、心の静寂をもたらすだけではありません。身体的な健康にも良い影響を与えるとされ、心と体の調和をもたらす手段ともなっています。現代の多くの人々が坐禅を通じてストレスを軽減し、精神的な充実を求めています。坐禅は、日常生活から離れた特別な時間だけでなく、日々のルーチンに組み込むことができる、とても実践的な方法です。

2.3 禅の実践方法

曹洞宗における禅の実践方法は多岐にわたりますが、その中心には何よりも坐禅があります。坐禅を行う際には、正しい姿勢と呼吸法が求められます。まずは、背筋を伸ばし、手を膝に置いて、目を自然に閉じるまたは軽く開け、心を整えます。そして、意識を呼吸に向け、その感覚をじっくりと味わいます。何か考えが浮かんできても、それを気にせず、ただ呼吸に戻ることが大切です。

また、曹洞宗では座禅以外にも、日常生活の中で禅の精神を活かす方法を大切にしています。たとえば、食事をするときや掃除をする時間も、心を込めて行うことで禅を体験することができます。このように、禅は特別な儀式ではなく、日常生活の中でどこにでも取り入れられる実践なのです。

3. 曹洞宗の特徴

3.1 曹洞宗の教理と実践

曹洞宗は、ただ悟りを求めるのではなく、その過程で得られる内面的成長を重視します。この宗派の教理は、シンプルでありながら深い洞察を提供します。「何かを達成するために努力するのではなく、今この瞬間を大切にする」という姿勢が根底にあります。この教えは、特に今の時代においても多くの人々に共感を呼んでいます。

教理に基づく実践は、正しい座禅に限らず、日常生活のあらゆる局面に現れます。信者は、様々な場面でこの教えを生かすことで、自らの人生を深めていきます。例えば、道元自身も日記を通じて、自らの思考や感情を見つめ直す時間を持つことが多かったと言われています。このような実践は、心の平穏を保つ上で非常に重要です。

3.2 心の静寂と日常生活

曹洞宗の教えは、心の静寂を日常生活で実現するための具体的な方法を提供します。たとえば、 sit(坐ること)や ki(生きること)の意義を理解し、それを日常に取り入れます。日常の小さな行動、例えば洗い物をするときや食事を作るときにさえも、心を平らに保つことで高度な禅の実践が展開します。このように、心の静寂は特別な場所でだけ得られるものではなく、生活の中で意識的に育まれるものなのです。

そして、曹洞宗では「道を歩くこと自体が道である」という観念が強調されます。つまり、特別な儀式や出来事でなくとも、日常の中にこそ真実の教えが隠されているという視点です。この考え方は、多忙な現代人にも受け入れやすく、生活の質を向上させる助けとなります。

3.3 禅僧の役割

曹洞宗の僧侶は、単に教義を教える存在ではなく、実際に禅を信奉する生き方を示す重要な役割を担っています。彼らは日常生活の中で、坐禅や教義を実践する姿勢を見せることによって、信者たちにその重要性を説きます。また、僧侶たちは、地域社会に根付いた活動を行い、人々とのコミュニケーションを大切にしています。

最近では、曹洞宗の僧侶が地域のイベントに参加し、一般の人々との交流を通じて、禅の精神を広めることも増えています。こうした活動は、教義や坐禅の実践だけでなく、人々の心の絆を育むのにも寄与しています。このように、僧侶は単なる指導者ではなく、地域との架け橋としての役割も果たしています。

4. 曹洞宗の影響

4.1 日本文化への影響

曹洞宗は、日本の文化全般に深い影響を与えてきました。特に、茶道や書道、さらには庭園の設計において、禅の影響は顕著です。茶道は、その礼儀や流儀に禅の精神が表れており、「一期一会」の考え方は、今でも多くの茶人に受け継がれています。また、書道においては、心を込めて字を書くことが重視されるため、禅の教えと密接に関連しています。

また、日本庭園も禅の思想によって形作られています。特に枯山水(かれさんすい)などは、典型的な禅の庭であり、そこで使われる石や水の配置には深い意味があります。このような文化的な要素は、曹洞宗の教えによるものであり、今日でも多くの人々に感動を与えています。

4.2 芸術と文学における禅の影響

曹洞宗の影響は、芸術や文学にも大きな足跡を残しています。特に、禅の思想は俳句や詩の中に多く取り入れられています。松尾芭蕉などの俳人は、禅の教えを取り入れた作品を生み出し、自然との一体感を表現しました。これにより、彼らの作品は、朴訥でありながら深い感情を呼び起こすものとなりました。

さらに、禅の概念は、さまざまな美術作品や園芸デザインにも影響を及ぼしています。たとえば、浮世絵や日本画は、禅の静寂や自然の美を表現する目的で作られたものも多いです。また、華道(いけばな)や陶芸にも、禅の精神が色濃く反映されています。これらの芸術は、曹洞宗の教えに基づいて心の平穏を探る手段ともなっており、深い哲学が押し込められています。

4.3 禅の現代社会への適応

現代社会では、ストレスや精神的な障害が広がりを見せています。それに対抗する手段として、禅の実践が注目されています。多くの企業が、社員の心の健康を重視し、坐禅やマインドフルネスを取り入れるようになっています。このように、禅はビジネスシーンでも広まりを見せ、効果的な手段として評価されています。

また、現代の人々は、禅を通じて感情や思考を整理する方法を学ぶことができます。日々のルーチンや人間関係の中で、心を静めることができれば、より良い対応ができるようになります。このように、曹洞宗の教えは、忙しい現代社会においても重要な役割を果たしています。

5. 曹洞宗と他の宗派の比較

5.1 臨済宗との違い

曹洞宗と臨済宗は、どちらも禅宗に属しますが、その教義や実践方法において異なる点があります。臨済宗は主に公案(こうあん)を用いた閃きを重視し、問答の中で即座の悟りを目指す傾向があります。一方で、曹洞宗は坐禅の中で静寂や内面的な体験を求めるスタイルが強調されています。

このような違いは、実践者のアプローチに影響を与えます。臨済宗の信者は、瞬発的な洞察を求める傾向があり、問答において自らの理解を試されることが一般的です。対照的に、曹洞宗の実践者は、心の静かさの中にこそ悟りがあると信じ、じっくりとした時間をかけて内面に向き合うことに重きを置きます。

5.2 禅宗の多様性

禅宗自体が多様性を持っていることは特徴的です。曹洞宗、臨済宗、そして黄檗宗など、さまざまな宗派が存在しそれぞれの特徴があります。これにより、信者は自分のスタイルやライフスタイルに合った宗派を選ぶことができるため、日本の禅宗はとても柔軟です。

この多様性は、特に日常の実践においても見ることができます。一つの宗派だけでなく、複数の宗派の教えを融合させて実践する人々も増えています。さらには、近年、国際的な場でも禅が紹介され、多くの人々が異なる文化圏で禅の教えを受け入れているため、世界中にわたる多様性が生まれています。

5.3 曹洞宗と日本の伝統的宗教との関係

曹洞宗だけでなく、仏教全体が日本の伝統宗教と深く結びついています。神道や古代の信仰と融合し、異なる文化が共存することがありました。特に、曹洞宗は、日本の他の宗教や信仰とともに、より包括的な精神文化を形成しています。

この関係性は、一見すると対立しているように見えますが、実際にはお互いに補完し合っていると考えられます。精神的な教えや儀式において、禅や神道のスタイルを融合することで、信者たちは広い視野での理解を深めています。このように、曹洞宗は日本文化の中でも柔軟に適応と融合を図りながら発展を続けています。

6. 曹洞宗の未来展望

6.1 現代における曹洞宗の役割

現代社会において、曹洞宗が果たすべき役割はますます大きくなっています。特にストレス社会において、心の健康が重視されるようになり、多くの人々が曹洞宗の提供する静寂や瞑想の価値に気づいています。これは、今後も多くの人々が曹洞宗に尋ねる理由となるでしょう。

更に、曹洞宗は地域社会とのつながりを深めることにも力を入れています。地域に根ざした活動や行事を通じて、人々とのつながりを形成し、仏教の教えを身近に感じてもらうことが大切です。このような活動を通じて、多くの人々が日常生活の中で禅を体験できる機会になるでしょう。

6.2 グローバル化と禅の普及

グローバル化が進む中で、曹洞宗の教えは海外でも注目を集めています。海外の多くの国で「mindfulness(マインドフルネス)」が広まり、心の静寂や瞑想の実践が広まっています。これに伴って、禅の教えや実践方法も海外に紹介され、多彩な文化との交流が生まれています。

日本国外での曹洞宗の活動は、特にアメリカやヨーロッパで顕著です。多くの現代人が禅の教えを学び、実践する中で、彼らの生活にどのように役立っているのかを体感しています。グローバル化によって、曹洞宗の教えが新たな地平を切り開くチャンスが増えているのは確かと言えるでしょう。

6.3 教義の継承と変容

現代において、曹洞宗の教理は変化に応じて柔軟に適応する必要があります。新しい世代の信者が出現し、彼らのニーズや期待に応じた教えが必要とされています。これは、教義や実践が時代に合わせて進化することを意味しています。

すなわち、新しい技術や情報の流れが、曹洞宗の教えや実践に影響を与える可能性もあるということです。これにより、従来の教えを守りながらも、新しい方法での実践や教育が求められる時代が訪れることでしょう。曹洞宗は未来への期待を抱きつつ、変化に柔軟に対処し続ける姿勢が求められています。

終わりに

曹洞宗は、日本文化の中で独自の位置を築き、その教えや実践は、時代を超えて多くの人々に影響を与え続けています。神道や他の宗派との融合、さらには現代社会における心の健康を促進する役割など、曹洞宗がこれからも重要な役割を果たしていくことは間違いありません。心の静寂と深い洞察を求める人々にとって、曹洞宗の教えは常に新しい光をもたらし続けるでしょう。これからの展望に期待しつつ、多くの人にその知恵が広がっていくことを願っています。