漢詩は、中国の古典文学の中でも特に美しい表現形式として知られています。時代や流派に関わらず、漢詩は自然や人生、感情など、さまざまなテーマを織り交ぜて高雅な美しさを引き立てています。そのため、漢詩は世界中の文学に多大な影響を与えてきました。本稿では、漢詩の影響を受けた文学の側面について掘り下げていきます。

1. 漢詩とその美学

1.1 漢詩の歴史的背景

漢詩の起源は、紀元前3世紀頃の中国の戦国時代に遡ります。この時期、詩は主に口頭で伝えられ、人々の感情や思想を表現する手段として用いられました。後に、漢王朝の時代に入ると、漢詩は文学の形式として確立され、詩人たちはその技法を磨きながら、多様なテーマに挑戦しました。特に、王粛や曹操などの詩人たちは、表現技法やテーマを広げ、後の時代に大きな影響を与えました。

漢詩は、時代ごとに変化し続けました。唐代に入ると、詩の黄金時代を迎え、李白や杜甫といった著名な詩人たちによって、より深い哲学的なテーマや個々の感情が色濃く表現されるようになりました。詩の技術のみならず、感情を激しく表現するスタイルが特に評価され、漢詩は国民の文化的アイデンティティの一部ともなりました。

このような歴史的背景があるため、漢詩は単なる文学の形式ではなく、中国文化そのものを体現する重要な要素となりました。漢詩は、美しさや感情、思想を深く追求し続ける中国文学の集大成として、一線を画しています。

1.2 主要な時代と流派

漢詩の主要な時代として、先述の通り、戦国時代、漢代、唐代などが挙げられますが、それぞれの時代には異なる特徴があります。たとえば、唐代は特に詩の黄金期とされ、多くの詩人が登場しました。李白や杜甫といった詩人たちが代表的ですが、彼らのスタイルは非常に異なっており、李白は自由奔放な詩を詠むことで知られています。一方、杜甫はより現実的な視点で社会の問題を詠みました。

流派においても、古詩と近詩の区別が重要です。古詩は古代の詩的伝統に根ざし、比較的簡潔で抽象的な表現が多いのに対し、近詩はより複雑なテーマや技法を用いた詩です。また、詩の技法としては、対句や音韻の対照が重要な要素となっています。これにより、聴覚的にも美しい響きを持つ詩が生まれました。

さらに、漢詩はさまざまな地域や文化に影響を与えることで、豊かな文学的交流の場ともなりました。特に日本において、漢詩の影響は顕著で、日本文学と漢詩が融合し、新たなスタイルが生まれました。具体的には、平安時代の和歌に漢詩のエッセンスが取り入れられ、独自の美学が形成されました。

1.3 漢詩の発展と変遷

漢詩は時代とともに形を変えながらも、常に文化の中心的な存在でした。特に、宋代になると、漢詩は詩人の個性を強く反映するようになり、より多様なスタイルが現れました。例えば、蘇軾や李清照などの詩人は、より個人的な体験や感情を詩に投影し、それまでの漢詩とは異なる視点を提供しました。

また、清代に入ると、漢詩はさらなる変遷を迎え、政治的な問題や社会の不満を反映した作品が増えてきました。したがって、漢詩は時代の情報や文化を映し出す鏡とも言えます。このように、漢詩はその時代の人々の心情や思考を表現するための重要なツールとして機能し続けました。

さらに、漢詩は文人たちの交流の場ともなり、詩会が盛況に行われました。詩を通じて人々がつながり、理念や知識を共有する場として、漢詩は文学界の中心的な役割を担っていました。こんな風に、漢詩は単なる文芸作品に留まらず、社会的活動や思想の形成にも携わっていたのです。

2. 漢詩の基本的な形式

2.1 五言絶句と七言絶句

漢詩の基本的な形式の一つに「五言絶句」と「七言絶句」があります。五言絶句は、一詩四句からなり、各句が五文字で構成されるのが特徴です。例えば、王之涣の詩『登鹳雀楼』は、シンプルながらも深い意味を持ち、多くの人に親しまれています。一方、七言絶句は、一詩四句からなり、各句が七文字で構成され、より豊かな表現が可能です。杜甫の詩『春望』は、その感情深い内容と構成の美しさで、七言絶句の代表作として知られています。

このように、五言絶句と七言絶句は、表現の幅を広げるため、時にシンプルでありながらも、時には大胆でダイナミックな表現が可能です。詩人たちはこれらの形式を使い、音韻やリズムにこだわりながら、自身の感情や思想を表現してきました。

また、五言や七言のどちらも、音の響きやリズムを大切にし、詩が持つ独特の美しさを引き立てます。このため、詩の朗読は非常に重要視され、リズムを感じさせることで、聴く人々に感動を与えることが求められます。詩の言葉は、一つ一つが積み重なり、まるで美しい音楽を奏でるかのように、心に響くのです。

2.2 古詩と近詩の違い

漢詩の中でも、古詩と近詩には明確な違いがあります。古詩は古代の詩的伝統に依存し、一定の形式ではなく、詩人自身の自由な表現を重視しています。一方、近詩は、特定の形式に基づき、より複雑で規則的なスタイルを採ることが多いです。このような違いは、詩作りのアプローチやテーマの取り扱いにも反映されています。

古詩の多くは、自然や風景をテーマにしており、詩人たちの心情を描写することが重要視されます。たとえば、陶淵明の詩は、自然賛美が色濃く、彼自身の田園生活を描いたものが多いです。対照的に、近詩では、詩人の個人的な感情や社会的な問題が強調されることが一般的です。たとえば、李白の詩には生きる喜びや儚さが強く表現されており、彼の自由な精神が伝わってきます。

つまり、古詩と近詩は、それぞれ異なる時代背景や思想、表現技法を反映しており、漢詩全体の豊かさを形成しているのです。この相互作用が、漢詩全体の発展に寄与していると言えるでしょう。

2.3 韻律とリズムの重要性

漢詩における韻律は、詩の美しさを引き立てる上で非常に重要な要素です。漢詩には特定の韻を踏むことが求められ、これにより詩はリズム感を持った音楽のように響きます。韻律が整っていることで、詩は聴く人や読む人にとって心地よい体験を提供し、感情をより深く伝えることが可能になります。

詩のリズムは、詩人の意図や感情を強調するための手段となります。例えば、感情が高揚する場面では、リズムを速めることで迫力や高揚感を表現することができます。逆に、悲しいテーマであれば、リズムを緩やかにすることで、しんみりとした雰囲気を醸し出すことができます。このように、韻律やリズムは詩作りにおいて非常に重要な役割を果たしています。

また、中国の伝統文化では、詩は士人の教養を示す一つの手段とされており、韻を重視することで、詩人としての技量や教養をアピールすることも期待されました。詩を書くことは練習が必要ですが、韻律感を持つことは詩人としての資質とも言えるでしょう。したがって、韻律とリズムは、漢詩の魅力を支える重要な要素なのです。

3. 漢詩のテーマとモチーフ

3.1 自然と風景

漢詩においては、自然や風景をテーマにした作品が非常に多く存在します。自然を描くことで、詩人は自らの感情や哲学を表現することができます。たとえば、王維の詩『独坐幽篁対寒月』では、自然の美しい情景を通して孤独と静寂を歌っています。このように、自然は詩人にとって一種のインスピレーションの源であり、彼らの内面を反映させる重要な舞台ともなっています。

また、自然描写には特定のモチーフがしばしば使われます。山や水、月などの要素が特に多く見られ、これらは古くから中国文化の中で重要視されてきました。山は不変であり、永遠の象徴として描かれることが多い一方、水は流動的で変化の象徴となります。詩人はこれらのモチーフを巧みに用いることで、自然そのものを超えた深い意味を持たせることができます。

さらに、漢詩には季節感が強く反映されていることも特徴です。春の訪れを喜び、夏の盛りを楽しみ、秋の寂しさを感じ、冬の厳しさを詠むことで、人生の移ろいを映し出すことができるのです。このように、自然や風景は漢詩の中心的なテーマであり、詩人たちが探求してきた永遠の主題でもあるのです。

3.2 人生と感情

漢詩では、人生や感情を扱った作品も数多く存在します。詩人たちは、喜びや悲しみ、怒りや愛といった多様な人間の感情を取り上げ、それを詩として表現しました。特に、杜甫の詩には時代の混乱や社会の不条理に対する憤りが込められており、彼の作品は歴史的な文脈を超えて、普遍的な感情を呼び起こします。

また、人生観に関する作品も多く、詩人は自身の経験をもとに人生の意味や価値を問いかけます。たとえば、李白の詩には、自由を求める精神が色濃く表れ、飲酒を通して人生の儚さを感じるような作品が多いです。彼は、瞬間的な快楽と長い人生との対比を詩に描くことで、多くの人に共感を呼び起こしました。

このように、漢詩は人間の感情や人生の哲学を深く探求し、詩人自身の内面を豊かに表現するための手段としても機能しています。詩人が持つ感情の積み重ねが、詩を通じて他者と共有されることで、読者や聴衆とのつながりが生まれるのです。

3.3 季節と時の流れ

漢詩には、季節の移り変わりや時の流れをテーマにした作品が数多くあります。特に中国文化において、季節は重要なテーマであり、詩人たちはそれを通じて人生や感情を表現してきました。たとえば、春は新しい始まりを象徴し、詩人たちは桜や新緑を描写することで、希望や喜びの感情を表現します。夏は豊穣を象徴し、秋は寂しさや哀愁を表す場面が多く、冬は厳しさや孤独を描きます。

このように、季節はただの背景ではなく、詩の感情やテーマを強調する要素となっています。たとえば、李賀の詩『霜月歌』では、秋の夜の静けさと寂しさが詩全体を包み込んでいます。この静寂の中に、独りの感情が静かに響きます。

また、季節の変化は、人生そのものの移ろいを反映することもあります。詩人は年を重ねるごとに感じる時間の流れや人生の儚さを、季節の変遷に託して表現し、読者に共感を呼び起こします。このように、季節と時の流れは、漢詩において非常に重要なテーマであるだけでなく、詩の感情を引き立てる重要な要素でもあります。

4. 漢詩の表現技法

4.1 画像描写と比喩

漢詩には、豊潔な画像描写や多様な比喩が駆使されています。画像描写は、自然や情景を生き生きと表現する手法であり、詩を読む人々に鮮明なイメージを与えます。たとえば、王維の詩『鹿柴』では、「空山不見人」といった一節がありますが、これにより、無人の山間の静けさが生き生きと伝わります。

また、比喩は詩の美しさをさらに引き立てる為に使用されます。比喩によって、通常の言葉では表現しきれない微妙な感情を表現することができます。比如、李白の「月下独酌」では、月を友として自らの孤独を表現することで、深い情感が伝わります。

このように、画像描写や比喩は漢詩の重要な要素であり、詩人たちはこれらを駆使して自身の感情や思想を豊かに表現する方法を探求してきました。これによって、漢詩はただの言葉の集合体ではなく、聴く人々の心に深く響く作品に仕上がるのです。

4.2 対仗と対句の使用

漢詩では、対仗や対句が組み合わされることが多く、これにより詩の美しさが引き立てられます。対仗は、詩の中で二つの異なる要素を対比する技法であり、リズムや響きを伴って詩を引き立てます。この技法によって、詩はより深い意味を持ち、感情をより強く訴えかけることが可能になります。

たとえば、杜甫の詩では、対仗を用いて異なるテーマを同時に描くことが見られます。彼の作品には歴史や社会問題をテーマにしたものが多く、対仗によってそれらの要素を対比することで、より力強いメッセージを読者に伝えることができます。

また、対句が詩にリズムをもたらすため、詩の音楽性が向上します。言葉の響きが美しく、聴く人々の心に響く作品となるのです。この伝統は漢詩の魅力を高め、今日においても詩人たちが大切にしている技法となっています。

4.3 心理描写と象徴性

漢詩では、心理描写や象徴性が重要な役割を果たします。詩人たちは、心の内面を深く掘り下げ、その感情を具体的なイメージや象徴によって表現することが求められます。たとえば、李清照の詩『如夢令』では、失った恋を象徴的に描写し、深い悲しみを表現しています。彼女の使用する言葉には、漠然とした感情や心理的な葛藤が含まれており、読者はその内面的な世界に強く引き込まれます。

心理描写は、詩の感情やテーマの理解を深める手助けとなります。詩人は自らの経験や感情を通じて、他者と共感することを望んでおり、そのために心理描写が用いられます。また、象徴性を用いることで、詩がもつメッセージはより深い意味を持つようになります。たとえば、月は常に孤独や儚さの象徴とされ、多くの詩において重要な役割を果たします。

このように、心理描写と象徴性は漢詩の特徴であり、それを通じて詩人たちは自身の内面を豊かに表現し、多くの人々と感情を共有してきました。この技法は、今後も詩の魅力を高める要素として存在し続けるでしょう。

5. 漢詩の影響を受けた文学

5.1 日本文学への影響

漢詩は日本文学に対して多大な影響を与えました。特に平安時代には、中国の詩や書道が大いに尊重され、貴族たちは漢詩を詠むことが重要な教養とされました。この時期、日本の和歌や物語と漢詩が融合し、独自の詩的スタイルが形成されました。たとえば、紫式部の『源氏物語』には、漢詩の影響を受けた美しい和歌が頻繁に登場します。

また、鎌倉時代以降、漢詩の影響はさらに拡大しました。特に、江戸時代になると漢詩が一般の人々にも普及し、多くの人が詩を詠むようになりました。近松門左衛門や松尾芭蕉といった有名な作家たちは、漢詩の技法やテーマを取り入れ、日本独自の詩スタイルを確立しました。

このように、伝統的な漢詩のスタイルは、日本文学の中に浸透し、詩的な表現やテーマの幅を広げました。漢詩は、日本文学の中で長い間愛され続け、さまざまなジャンルやスタイルに影響を与えてきたのです。

5.2 近現代文学の受容

近現代中国文学においても、漢詩の影響は色あせることなく続いています。20世紀に入ると、西洋文学の影響を受けながらも、漢詩の伝統を継承しようとする動きが見られました。たとえば、魯迅や巴金といった作家たちは、漢詩のリズムや音韻を取り入れつつ、新たな文学スタイルを模索しました。彼らの作品には、漢詩的な要素が漂うものが多く、漢詩が現代文学に与えた影響がうかがえます。

また、現代の詩人たちも、漢詩の技法やテーマを参考にすることで、新たな表現を生み出しています。文化大革命以降、漢詩に対する関心が高まり、現代詩の中にも漢詩の要素が色濃く残っています。特に、自然や人生、人間関係のテーマは、現代詩の中でも重要な位置を占めています。

このように、近現代文学においても漢詩は多様な形で受け入れられ、影響を与え続けてきました。詩人たちは、そのヒントを基に新しい文学様式を開発しつつ、伝統を忘れずに歩んでいるのです。

5.3 他文化との交流と融合

漢詩は、大きな文化の交差点としても機能してきました。中国の漢詩は韓国やベトナムなど周辺の国々にも伝播し、それぞれの文化に根付いて独自の発展を遂げました。たとえば、韓国の詩は、中国の漢詩の技法を用いて自身の文化や感情を表現する作品が多く生まれています。韓国の詩人たちは、漢詩の音韻やテーマを取り入れながら、独自の視点で新たな文学を創造していきました。

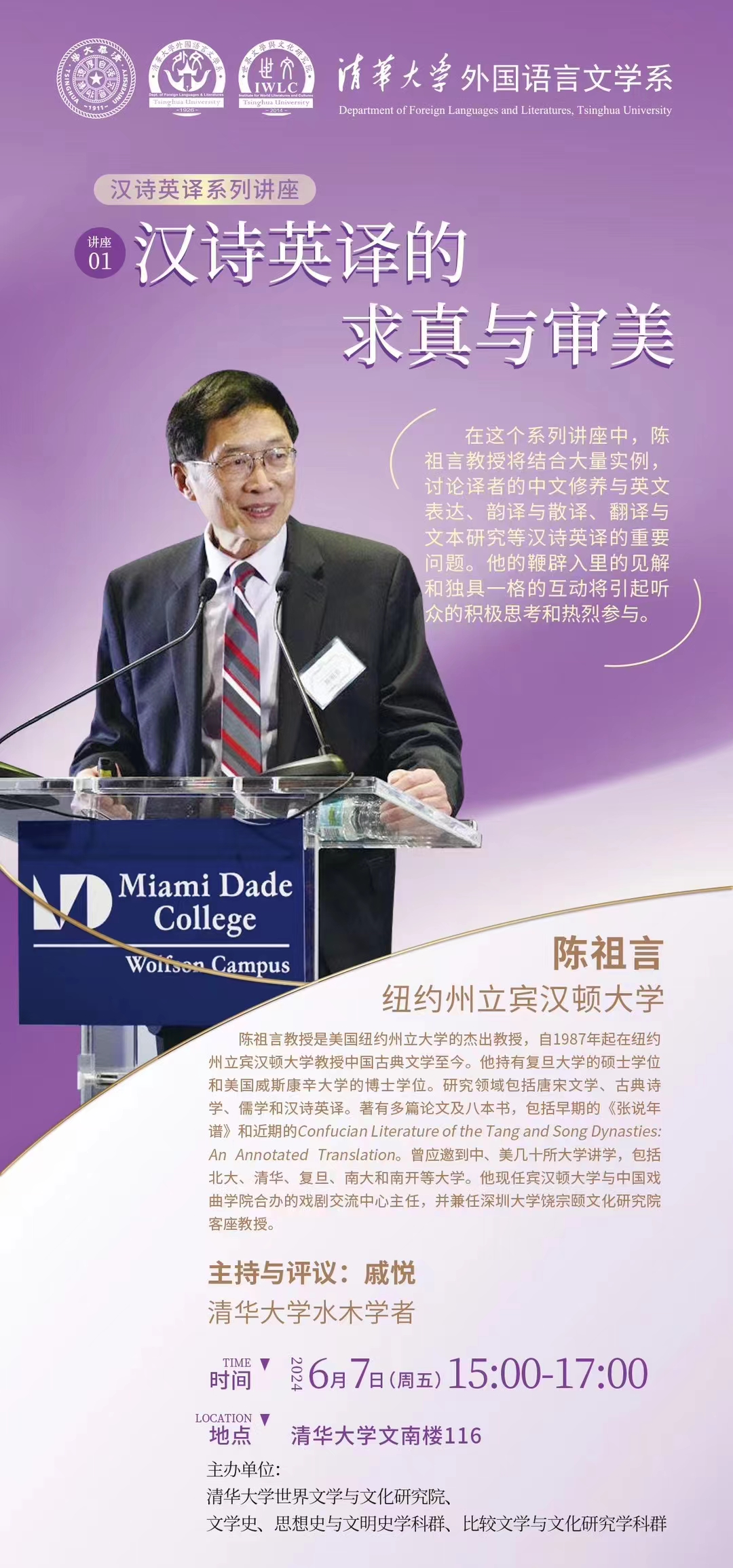

また、アジアを超えて、漢詩の影響は西洋文化にも及んでいます。特に、19世紀以降、漢詩が翻訳され、英語やフランス語などに紹介されました。これにより、西洋文学にも漢詩の要素が取り入れられ、詩のスタイルやテーマに影響を与えることとなりました。たとえば、エズラ・パウンドやホイットマンといった詩人たちは、漢詩からインスピレーションを受け、自身の作品に新たな視点を取り入れることで、独自の詩的アプローチを確立しています。

このように、漢詩は異なる文化とのエネルギー交換を通じて変遷し、融合し続けています。漢詩の影響は国境を越え、さまざまな文化の中で新たな形で生き続けることでしょう。

6. 漢詩の現代的意義

6.1 漢詩の保存と普及活動

現代においても、漢詩は重要な文化資産として保存されています。多くの大学や研究機関では、漢詩に関する研究や教育が行われ、最新の研究成果が発表されています。また、漢詩に関するイベントやワークショップが開催され、若い世代にその魅力と意義を伝える活動が積極的に行われています。

さらに、SNSやインターネットの普及により、漢詩はより多くの人々にアクセス可能となりました。例えば、詩の朗読動画や解説記事がオンラインで公開され、人々が漢詩に触れる機会が増えています。このような取り組みは、漢詩の魅力を広めるための重要な手段となっています。

保存と普及活動を通じて、漢詩は単なる過去の遺物ではなく、現代の文化的な文脈においても重要な位置を占めるようになっています。

6.2 現代文学における漢詩の役割

現代文学においても、漢詩は依然として重要な役割を果たしています。多くの現代作家が漢詩の技法や形式を取り入れ、自身の作品に新たな視点を持ち込むことで、より深い表現が可能となっています。漢詩のリズム感や音韻は、現代の詩や小説に新たな魅力をもたらし、作家たちに新しいインスピレーションを与えています。

また、漢詩のテーマやモチーフは、現代の作家が扱う重要な要素でもあります。自己探求や人間関係、自然との関わりに関するテーマは、主題として色あせることなく、現代文学の中で生き続けています。このように、漢詩は過去の文学だけでなく、現代文学にも深い影響を与え、語り継がれています。

さらに、漢詩の形式を用いることで、作家は新しい文学スタイルを生み出すことに成功しています。これにより、漢詩はただの過去の遺産ではなく、現代に生きる文化的な表現の一部として、引き続き重要な役割を持つと言えます。

6.3 漢詩を通した文化交流

漢詩は、文化交流の一環としても大きな役割を果たしています。アジアの国々が漢字を共有することで、漢詩に関する共通の理解が生まれました。日本、韓国、ベトナムにおいて、漢詩はさまざまな形で消費され、それぞれの文化に取り入れられることで新たな文学的成果を生み出しました。

さらに、西洋文学との交流においても、漢詩の要素が新たな視点を提供しています。詩の翻訳を通じて、異なる文化の間での理解や共感が育まれ、言葉や思想の壁を越えたつながりが生まれています。これにより、漢詩は国際的な文学交流の一翼を担う存在として、現代においても重要な位置を占めています。

このように、漢詩は文化交流を通じて新たな意味を持ち続け、議論や理解を深める場を提供しているのです。また、漢詩が持つ普遍的なテーマや豊かな表現は、さまざまな文化において共感を呼ぶ要素となっているのです。

終わりに

漢詩は古代中国から現代に至るまで、文化や文学において大きな影響を与え続けてきました。その美しさや深さは、詩人たちの感情や思想の表現を通じて、多くの人々の心に響く力を持っています。漢詩は、自然や人生、感情、人間関係など、普遍的なテーマを扱いながら、時代を超えて多くの文化に影響を与え続けているのです。今後も、漢詩は文化的な架け橋として、さまざまな文学や表現において新たな可能性を秘めていることでしょう。これからも、漢詩が持つ魅力を再発見し、多くの人々と共にその美しさを楽しんでいきたいものです。