中国古典文学は、何世紀にもわたって多くの人々に影響を与えてきた豊かな文化遺産です。この古代文学の翻訳は、特に日本において文化や思想の交流に重要な役割を果たしました。中国の古典文学の魅力は、単なる言葉の翻訳を超え、その背後にある思想や美学、歴史的背景にまで及びます。これから、中国古典文学の翻訳に焦点を当て、その影響について詳しく探っていきましょう。

中国の古代文学の翻訳と日本への影響

1. 中国の古代文学とは

1.1 定義と特徴

中国の古代文学は、特に周朝から清朝までの長い期間にわたって発展してきた文学作品の総称です。その定義は広範囲に及び、詩、散文、演劇、哲学的な著作など多様なジャンルを含みます。特徴的な点は、儒教や道教、仏教といった中国の伝統宗教や哲学が深く根付いており、これらが作品に強く反映されています。

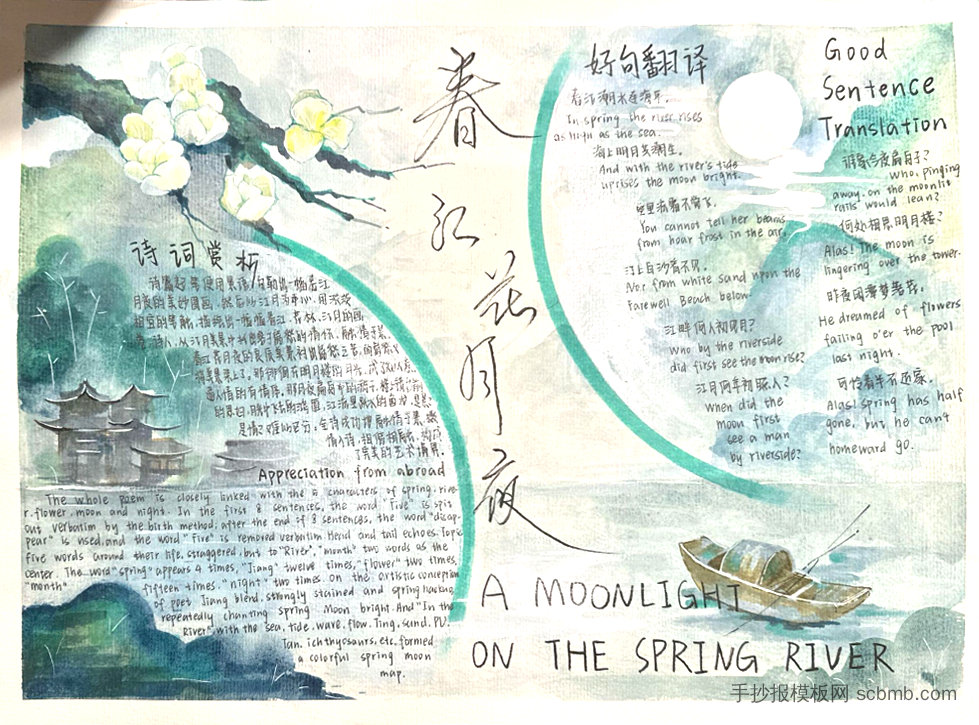

また、中国文学は優れた自然描写と感情表現で知られており、詩においては五言詩や七言詩のような形式美が重視されてきました。たとえば、杜甫や李白の詩作品は、その美しさだけでなく、歴史的・社会的背景を映し出しています。このように、中国古代文学は単なる記録を超え、その時代の人々の心情や社会状況を理解するための重要な手掛かりとなります。

1.2 主要なジャンル

中国の古代文学には、詩、散文、演劇、歴史書、哲学書など多くの主要なジャンルがあります。詩は特に古代中国で重視され、漢詩や唐詩などが代表的です。散文は、古典的なエッセイや旅行記、哲学的な論考が多くあり、『荘子』や『論語』はその重要な例となります。演劇も発展し、宋代の梨園演目などが有名です。

また、歴史書も重要なジャンルです。『史記』や『漢書』など、歴史に関する文献は後世の中国文学に深く影響を与えました。これらのジャンルはそれぞれ異なる特性を持ちながらも、共通して人間の本質や社会のあり方を探求している点が魅力です。

1.3 代表的な作家と作品

代表的な作家には、詩人の李白や杜甫、散文家の魯迅や孔子などがいます。李白は「詩仙」と称され、その作品は多くの日本の文学者や詩人に影響を与えました。一方、杜甫は社会の現実を鋭く捉えた作品を残し、感情豊かな表現が特徴です。

また、『紅楼夢』は中国文学の最高峰とされ、現実と幻想、家族の愛憎を描く傑作です。この作品は、翻訳を通じて日本に多大な影響を与え、文学作品としての評価が高まっています。これらの作家たちの作品は、時代を超えて人々の心に残り続けています。

2. 中国古典文学の歴史的背景

2.1 古代中国の文化と社会

古代中国は、政治、経済、社会、文化の各方面で高度に発展した文明を形成していました。儒教が普及したことで、道徳や倫理が重視され、文学や芸術もその影響を受けました。古代には、王朝の交代によって文化が大きく変動することがありました。たとえば、漢王朝は詩や歴史書が栄え、唐王朝は詩の黄金時代と呼ばれるほど文学が発展しました。

また、古代中国の社会は農業を基盤としており、農民の生活や風俗が文学に多く描かれています。このような背景の中で、文学は庶民の声を反映しつつ、上流階級の文化とも結びついていました。文学作品を通じて人々の思いや願いが表現され、社会に対する批判や歴史の教訓が込められることが多かったのです。

2.2 文学の発展過程

中国古典文学の発展には、数世代の作家や思想家が寄与してきました。最初の文学作品は、『詩経』のような古典詩から始まり、後に漢詩、日本の和歌のような形式へと移行しました。特に、唐代には文学活動が非常に盛んになり、多くの詩人が登場しました。李白や杜甫、白居易といった詩人たちは、独自のスタイルと美学を磨き、彼らの作品は今日の中国文学においても重要な位置を占めています。

また、文学だけでなく、哲学書や歴史書も重要な役割を果たしました。特に、孔子の『論語』や荘子の思想は、文学とともに基礎的な文化的価値観を形成しました。このように、文学は他のジャンルと密接に結びつきながら、発展を遂げてきたのです。

2.3 重要な歴史的イベント

中国古典文学の歴史には、いくつかの重要な歴史的イベントが影響を与えました。たとえば、漢代におけるシルクロードの開通は、他国との文化交流を可能にしました。これにより、異文化の影響を受けた作品が生まれ、古代文学にも新しい風が吹き込みました。

また、宋代の商業の発展や都市化は、庶民文化の隆盛を促し、庶民の生活や感情を描いた文学作品が台頭しました。この時期に現れた文学者たちは、社会の問題や日常生活をリアルに表現し、多くの人々に支持されました。歴史的な変動は、文学作品に新たなテーマやスタイルをもたらし、文学の多様性を促進しました。

3. 中国古典文学の翻訳の歴史

3.1 古代から近代までの翻訳の流れ

中国古典文学の翻訳は、古代から現代に至るまでの長い年月をかけて行われてきました。最初の翻訳は、仏教経典が中国に伝わる際に行われたもので、この時期に多くのインドの文献が翻訳されました。この影響で、仏教の教義や思想が中国文学に取り入れられ、その後の文学活動に大きな影響を与えました。

また、宋代に入ると、海外との交流が盛んになり、日本をはじめとする他国への翻訳が推進されました。特に、日本の平安時代には、中国の詩や散文が広く流布し、それに影響を受けた日本の文学が生まれました。これにより、中国古典文学の翻訳は文化的な交流の重要な役割を果たすこととなりました。

3.2 翻訳者の役割と影響

翻訳者は、中国古典文学の普及と理解を促進する上で非常に重要です。彼らは、単に言語を変換するだけでなく、文化や文脈を考慮しながら翻訳を行います。たとえば、平安時代の僧侶たちは、仏教経典を日本語に翻訳する際、言葉の響きや教義の重要性を重視しました。このため、翻訳には高度な専門知識とセンスが求められます。

また、中国古典文学の翻訳者たちは、日本において文学や思想の基盤を築く役割も果たしました。翻訳された文学作品は、単なる情報としてではなく、日本の文化に根付く新たな価値観や美意識をもたらしました。このように、翻訳者たちの活動は、文学を通じた文化交流の重要な側面となります。

3.3 言語的・文化的障壁

翻訳にはしばしば言語的および文化的な障壁が存在します。中国古典文学は、その独自の言語構造や文化的背景によって、他言語への翻訳が難しい場合があります。たとえば、中国特有の表現や言い回しは、日本語に直訳することができないことがあります。このような場合、翻訳者は創造的なアプローチを取り、意訳や注釈を加えることで意味を伝えます。

さらに、文学作品の背後にある文化や歴史を理解することも重要です。翻訳者は、その文学作品が書かれた時代や社会状況を考慮しなければ、正確な翻訳が難しくなります。このような文化的な理解が、正しい翻訳を実現するためには欠かせない要素となります。

4. 日本における中国古典文学の受容

4.1 日本での初期の翻訳活動

日本における中国古典文学の受容は、古代に遡ります。飛鳥時代や奈良時代には、中国から多くの学者や僧侶が来日し、古典文学や仏教経典の翻訳が始まりました。特に、漢字の導入は、日本の文書文化に多大な影響を与え、中国古典文学の理解を促進しました。

また、平安時代には、貴族たちが中国の詩や散文を学び、和歌と融合させる動きが見られました。この時期に成立した『源氏物語』や『枕草子』などの文学作品は、中国古典文学のエッセンスを取り入れたものとして評価されています。

4.2 近世から近代にかけての影響

近世に入ると、商業の発展や情報の流通が進み、中国古典文学はより広範に受容されるようになります。特に、浮世絵などのビジュアルアートとともに、文学作品が一般大衆に浸透していきました。江戸時代には、贈答詩や漢詩を楽しむ文化も盛んになり、人々の生活に根付くようになりました。

また、近代になると、西洋文学の影響が強まる中でも、中国古典文学の重要性は失われませんでした。明治時代には、翻訳者たちが中国の古典を見直し、新たな視点からの翻訳に取り組みました。特に、朱子学や王陽明の思想は、日本の近代思想に大きな影響を与えました。

4.3 日本文学への影響とその例

中国古典文学は、日本文学の発展にも大きな寄与をしています。たとえば、鴎外や漱石などの著作には、中国古典文学の影響が色濃く見られます。彼らは、中国の思想やテーマを取り入れることで、独自の文学スタイルを生み出しました。

また、近代以降、多くの西洋文学とのおすすめの中においても、中国古典文学の影響は残っています。特に、心理描写や人間関係の複雑さを描いた作品には、中国の古典的な価値観や美意識が反映されています。こうした相互作用は、文学の多様性を拡げ、深い意味を持つ作品を生み出す土壌となりました。

5. 代表的な中国古典文学作品の翻訳

5.1 『紅楼夢』の翻訳と評価

『紅楼夢』は、中国古典文学の中でも特に評価の高い作品です。この作品は、清代の作家曹雪芹によって書かれ、家族の繁栄と衰退を描いた物語です。その内容は複雑で、多くのキャラクターと多層的なテーマが織り交ぜられています。日本においても、多くの翻訳が行われ、その文学的価値が広く知られています。

翻訳者たちは、原作の深いアイデアや独特の言い回しを日本語にする際、大変な努力を重ねてきました。特に、登場人物の感情や関係性を正確に伝えることが求められました。この作品は、日本の文学界にも多大な影響を及ぼし、様々な文学評論や研究がなされています。

5.2 『西遊記』の影響

『西遊記』は、中国古典文学の中で非常に人気のある作品であり、いまだに多くの人々に親しまれています。この物語は、玄奘三蔵がインドから経典を持ち帰る旅を描いており、猿孫悟空や猪八戒、沙悟浄といったキャラクターたちが登場します。この作品は、冒険と成長、友情をテーマにしており、多くの日本人にとっても親しみのある物語となっています。

日本の翻訳者たちは、物語の持つユーモアやマジックリアリズムを効果的に伝えることに成功しました。また、この作品は、マンガやアニメなど多様なメディアを通じて二次的な表現が多く生まれており、現代においても新しい解釈がなされています。

5.3 『論語』の日本における受容

『論語』は、孔子の言葉をまとめたもので、中国古典文学の鉄板とも言える存在です。道徳や人生に関する知恵が詰まっており、日本においても古くから学ばれてきました。多くの学校や教育機関で教えられ、儒教の思想が日本社会に根付く要因となりました。

日本の翻訳者たちはこの作品の難解さを乗り越えるため、何度も改訂や再翻訳を行ってきました。その結果、『論語』は日本の道徳教育において重要な役割を担い、文学や教育の中で広く引用されています。これは、日本と中国の文化的な交わりを示す一例でもあります。

6. 現代における中国古典文学の意義

6.1 現代社会における文学の役割

現代社会において、中国古典文学は単なる過去の遺産としてではなく、今日の人々にとっても意味深いものであります。古典文学は、現代の価値観や倫理について再考させるきっかけとなり、古典的なテーマや教訓は、今日の社会でも変わらず有意義です。特に、自己反省や他者への理解の重要性を教える役割を担っています。

また、現代においても多くの作家が中国古典文学からインスピレーションを受け、新たな作品を生み出しています。これにより、文学が持つ影響力は失われず、むしろ新たな価値を創造する心理的な背景が形成されています。

6.2 文化交流の重要性

中国古典文学の理解は、日本と中国間の文化交流の礎をサポートしています。文学を通じて、思考や価値観の多様性を理解することができ、共感が生まれます。この相互理解は、国際社会においても重要な要素であり、私たちが直面する文化的課題にも光を当ててくれます。

また、近年アジア全体での文化交流が進み、中国古典文学の魅力が再評価されています。新しい視点からの解釈やアプローチが生まれ、中日間の文学的つながりを深めています。これは、未来の世代にも持ち込むべき重要な価値となることでしょう。

6.3 今後の展望

未来に向けて、中国古典文学の翻訳は、技術の進化とともにさらに多様化していくでしょう。デジタルメディアの発展は、より多くの読者に古典文学を届ける手段となります。翻訳者たちは、新しい技術を活用し、異なる言語や文化を越えた内容を楽しむことができる環境を作り出しています。

また、学術研究も進展しており、新たな視点からの研究が期待されています。中国古典文学の翻訳は、国際的な対話を促し、多様な価値観を理解するための架け橋となります。従って中国古典文学は、将来的にも文化的な交流の重要な要素であり続けることでしょう。

終わりに

中国古典文学の翻訳は、言語の壁を越え、文化的な視野を広げる重要な手続きです。日本において古典文学が受け入れられ、それが日本の文学や思想に与えた影響は計り知れません。このような書物は、単なる歴史的な遺産ではなく、現在の生活や未来において思考を深める手助けをするものです。これからも中国古典文学の世界を深く掘り下げていく価値があると信じています。