水墨画は、中国文化の中で非常に重要な位置を占めています。その魅力は、単なる美しさだけではなく、深い歴史的背景や多様なテーマ、モチーフに根ざしています。本記事では、水墨画のテーマとモチーフについて詳しく探求し、その背後にある伝統や文化的意義を掘り下げていきます。これから見ていく各セクションでは、水墨画の歴史やその表現の多様性、さらには現代における水墨画の役割についても言及します。

1. 水墨画の歴史と背景

1.1 水墨画の起源

水墨画の起源は、中国の唐代(618-907年)にさかのぼります。当時、墨を使った技法は既に存在していましたが、本格的な水墨画として確立されたのは宋代(960-1279年)以降です。この時代には、山水画や花鳥画が人気を博し、特に自然をテーマにした作品が多く描かれました。水墨画は、墨の濃淡や水の加減によって表現を変えることができるため、非常に自由な表現が可能となり、画家の個性が色濃く表れるようになりました。

水墨画の起源をたどる中で、初期の絵画技法がどう影響を与えたのかを知ることは大切です。例えば、墨を使った正式な絵画技法は、中国古代の書道の影響を強く受けています。漢字を描く技術が画面に反映され、水墨画はただの絵画ではなく、書と絵の融合とも言える存在となりました。この相互作用が水墨画の独自性を形作っています。

また、水墨画は中国の哲学、特に道教や仏教との関連性も無視できません。自然を愛し、シンプルさを重視する道教の思想は、水墨画の風景描写に深く影響を与えています。画家たちは、物質的世界を超えて、精神的な美を追求しました。このような思想が水墨画のテーマにどのように影響したのかを理解することが、この伝統的な技法を学ぶ上で非常に重要です。

1.2 歴史的な発展

水墨画の歴史的発展は、国家や時代ごとの様々な文化的背景を反映しています。宋代が水墨画の黄金時代とされる一方で、明代(1368-1644年)や清代(1644-1912年)にも特有のスタイルが存在しました。明代では、技術革新が進み、リアリズムが重視され、より写実的な手法が取り入れられました。また、民間においても水墨画が広まり、一般の人々も自己表現の一環として絵画を楽しむようになりました。

清代になると、著名な画家たちが次々と登場し、水墨画に新たな技術と視点が加わりました。例えば、八大山人と呼ばれる画家は、独自のスタイルを確立し、個性的な作品で観賞者の注目を集めました。その結果、水墨画はますます進化し、より多彩な表現が可能になりました。

さらに、19世紀以降の西洋文化の影響を受け、水墨画の表現は新たな局面を迎えました。伝統的な要素を保持しつつも、西洋画のドラマチックな手法が取り入れられ、現代の水墨画はますます多様化してきています。この歴史的な流れを知ることで、水墨画が如何にして時代と共に変わってきたかを深く理解することができます。

1.3 水墨画の技法と材料

水墨画を描く際の技法や材料は非常に重要で、その選択が作品に大きな影響を与えます。基本的な材料には、墨、筆、和紙、そして水があります。特に墨は、墨汁を作るための日干しの墨を使用することが多く、その品質によって表現の幅が大きく変わります。また、墨は濃淡を調整することで、さまざまなニュアンスを表現することが可能です。

筆は、毛の質や形状、サイズによって描く線の太さや力強さに影響を及ぼします。熟練した画家は、筆の特性を理解し、それに応じた技法を使います。例えば、筆を使った「点描」技法では、点を重ねて描くことで独自の美を生み出します。また、「洗筆」技法では、墨を水で薄めながら色のグラデーションを作り出すことができます。

水墨画の技法には、絵を描く前に構図を練る「下書き」や、墨の質感を活かすための「水の加減」などがあります。これらの技法を駆使することで、より多様な表現が生まれます。例えば、山水画では、山や水の流れを表現するために、専門的な技法が必要です。このように、技法や材料を理解することは、水墨画を深く味わうための第一歩となります。

2. 水墨画のテーマ

2.1 自然の風景

水墨画のテーマの中でも、最も一般的で人気があるのが自然の風景です。山水画は、特に中国の水墨画において重要な位置を占めており、壮大な山々や静かな川、清らかな空を描くことで、自然の美しさを楽しむことができます。さらに、自然の景色は、ですます様式の中で、画家の想像力と感受性を反映しています。

例えば、張大千という有名な画家は、自らの体験や心情を反映させた作品を多く残しています。彼の作品に見られる山水画は、単なる風景を描いているのではなく、彼の内面の世界を表現しています。このように、水墨画は自然そのものだけでなく、観察者の心情をも表現できる力を持っています。

また、自然の風景をテーマにすることで、中国の伝統的な哲学や哲理とも繋がりがあります。道教の考え方に従えば、人間は自然を尊重し、共生する存在であるべきだとされています。そのため、水墨画を通じて自然の美しさや誇りを再認識し、自らの存在を見つめ直す契機となることがあります。

2.2 動物と植物

水墨画のもう一つの主要なテーマは、動物や植物です。特に、花や鳥を描くことは非常に人気があります。牡丹、桜、竹などの花々は、豊かな象徴性を持ち、しばしば繁栄や幸運を象徴します。また、鳥の絵を描くことで、自由や幸せを表現することも多いです。たとえば、雀や鳩の絵は、平和や友情を象徴しています。

これらのテーマは、画家たちがその背後にある物語や感情を込めて描くことで、さらに深い意味を持つようになります。草花に込められた思いは、見る人に感動を与え、多くの人々に影響を与えています。例えば、梅の花は、厳しい冬を耐えながら春を待ち望む姿を描いており、逆境に立ち向かう勇気を象徴しています。

また、動物もまた象徴的な意味を持つことが多く、例えば虎や龍の絵は力強さや威厳を表現しています。水墨画の中で動物を描くことで、それ自体が精神的なメッセージを持つことになります。このように、動植物をテーマにすることで、画家は観覧者に多くのメッセージや感情を伝えることができるのです。

2.3 人物画と物語

人物画は、水墨画の中でも特に興味深いテーマの一つです。中国の水墨画には、多くの神話や歴史上の人物が描かれており、それを通じて物語が語られます。たとえば、古典的小説「紅楼夢」や「西遊記」に登場するキャラクターを描いた作品はいくつも存在し、文学と美術が融合しています。

人物画には、そのキャラクターの性格や物語の背景を反映させる技法が用いられます。画家は、姿勢や表情、服装などを通じて、観る者にその人物のもたらすメッセージを伝えることが求められます。例えば、勇敢な武将の絵は立ち姿が重要で、強い意志を感じさせるように描かれます。一方、優雅で美しい女性を求愛させる場合は、柔らかな線を使って、女性らしさを表現することが重要です。

このように、人物画は静止画像の中にダイナミズムを持つことができ、単なる絵としてのだけでなく、物語を語る媒体でもあるのが特徴です。そのため、多くの水墨画は、観る者に想像力をかき立て、深い感動を与えています。

3. 水墨画のモチーフ

3.1 四君子(竹、梅、菊、蘭)

水墨画の中でよく描かれるモチーフに、四君子(竹、梅、菊、蘭)があります。これらの植物は、中国の文化や哲学において、特別な象徴的な意味を持っています。四君子は、不屈の精神や高潔な性格を示しており、それぞれが画家にとって重要なメッセージを持っています。

たとえば、竹は「柔軟性」と「強さ」を象徴しており、逆境でしなやかに耐える姿勢が評価されています。水墨画において竹を描く際は、その線が生き生きとしており、どうしたりするかが重要です。梅は、冬の寒さを耐え抜き、春に美しい花を咲かせることで「希望」を象徴します。梅の花は、その優雅さと香り高さから、古典文学にも多く登場します。

さらに、菊は「忍耐」と「清らかさ」を象徴し、秋の象徴として描かれることが多いです。中国の詩歌において、菊の花が描かれる場面は、しばしば人間の内面的な美しさや強さを表現しています。最後に、蘭は「純粋さ」と「品位」を示しており、その描写は特に柔らかく、優雅な線を持つことが求められます。四君子を描くことは、その性質を理解し、観覧者に深い感動を与える役割を果たします。

3.2 山水画の象徴

次に、山水画における象徴について考えてみましょう。山水画は、中国の水墨画の中でも特に重要なジャンルであり、自然の荘厳さや奥深さを表現しています。山と水は、相反する要素でありながら密接に関連しており、画面の中でバランスを持って描かれることが求められます。

山は不動の存在として象徴的に扱われ、多くの場合、神聖なものとして描かれます。そのため、山の描写は力強さや威厳を感じさせる必要があります。一方、水は流動性を持つ象徴であり、動きや変化を表現します。水の流れは、生命そのものであり、再生や清めを象徴していると考えられています。この二つの要素を組み合わせることで、山水画は静と動の調和を描くことになります。

また、山水画では、山や水の描写だけでなく、周囲の点景も重要です。小さな家々や舟、人物の姿などが画面に加わることで、自然と人間の関係性が強調されます。これにより、観覧者は山水をただ見るのではなく、そこに生きる人々の存在を感じることができるようになります。このように、山水画の象徴的な要素は、自然と人間の共生を表現しています。

3.3 文人画とその特徴

文人画は、水墨画の中でも特に知識人や文人たちによって描かれた作品群を指します。これらの作品には、自然美と人間の精神が融合しており、シンプルでありながら深い意味を持つことが特徴です。文人は、自己表現を重要視し、技術だけでなく情感や考えを込めて作品を仕上げます。

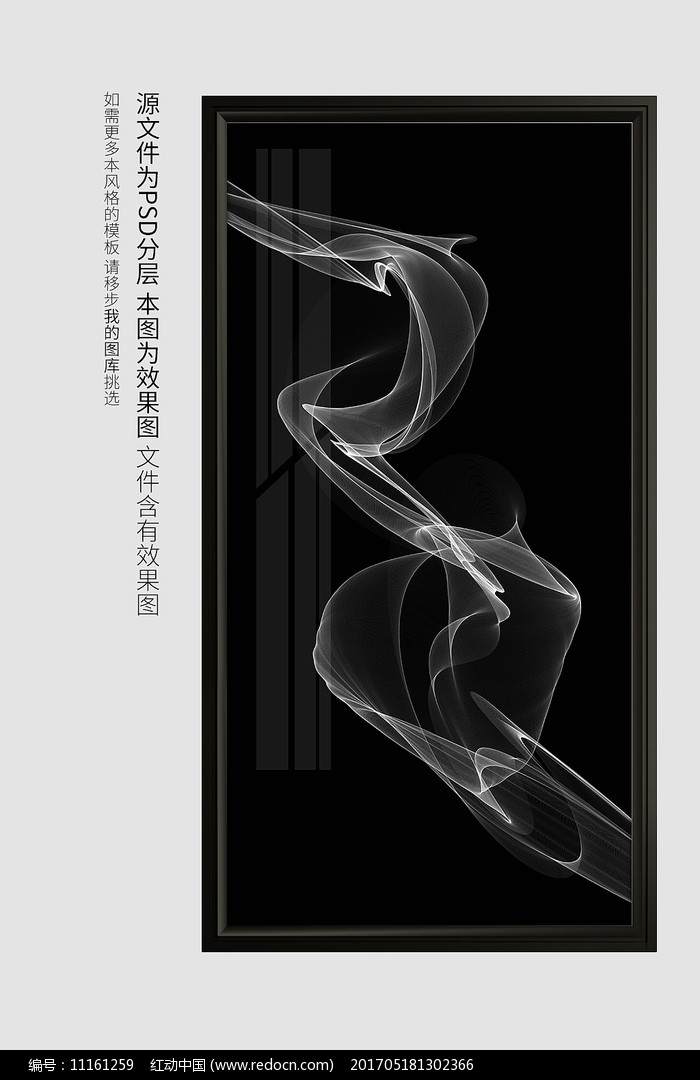

文人画の特徴的な点の一つに、白と黒のコントラストが増大されていることがあります。古典的な水墨画よりもさらに抒情的な表現が追求され、それはしばしば詩や哲学と融合しています。文人たちは、自然を観察する中で、自らの思想や感情を見つめ直すことを重視しました。これはまた、彼らの作品に内面的な意味付けを与えることにも繋がります。

さらに、文人画はしばしば技巧を超えた自由なスタイルが強調されます。形式に囚われず、自由な発想によって一つの作品を生み出すため、技術が優れていますが、同時に視覚的な楽しさを提供することも重要です。このように文人画は、ただの絵画ではなく、文化的な記録としてまた哲学的な考察を促す触媒として機能します。

4. 水墨画の文化的意義

4.1 東洋思想と水墨画

水墨画は、中国の東洋思想、特に道教や儒教、仏教と密接に結びついています。水墨画は、自然を愛し、自然との調和を求める道教の精神を色濃く反映しています。画家たちは、常に自然の美を追求し、その中に自らの精神性を見出そうとします。このような思想は、人間と自然の関係を考え直すきっかけともなります。

儒教の影響も無視できません。儒教を重んじる中国文化では、倫理観や人間関係が重要視されます。水墨画の中では、自然界の美を通じて、人間の道徳や価値観が表現されます。例えば、山を描くことで「高潔さ」を、川を描くことで「流動性」を表すことができるのです。このように、古来より水墨画は、東洋思想を体現する文化的表現手段として存在しています。

さらに、仏教の影響も見逃せません。水墨画は、無常観や空の思想を反映させることができる独特な技法を持っています。特に、自然の景色を描く際には、その背後にある哲学的な問いや思索を表現することが求められます。水墨画を通じて、観覧者は日常の喧騒から離れ、物質世界を超えた精神的な探求に誘われることでしょう。

4.2 水墨画と詩の関係

水墨画と詩は、長い間密接な関係を持ってきました。多くの画家は、自らの作品に詩を添えることで、視覚的な要素と文学的な要素を融合させ、より深いメッセージを伝えました。詩と絵は互いに補完しあう関係にあり、一つの作品が詩的な情趣やメッセージを持つことを重視しています。

たとえば、中国の著名な詩人であり画家でもあった王羲之は、詩画一体を追求しました。彼の作品は、詩的な情感と緻密な技法を組み合わせ、見る人に深い感動を与えます。このように、詩が加わることで作品の深みが増し、単なる絵画を超えた意義を持つようになります。

また、詩句が水墨画の中に組み込まれることで、観覧者はその情感や世界観を深く味わうことができます。このような視覚と詩の統合は、精神的な教養や感性を高める要素としてが水墨画における強い魅力です。詩と水墨画の結びつきは、両者の文化的な背景や哲学に根ざし、長い間受け継がれてきた美の追求でもあるのです。

4.3 現代における水墨画の役割

現代においても、水墨画は重要な役割を果たしています。伝統的な技法とテーマを保持しつつ、新たな試みや現代的な視点を取り入れた作品が登場しています。これにより、若い画家たちは古典の枠組みを超え、独自のスタイルを模索しています。

また、現代美術の中で水墨画が評価される理由の一つは、そのユニバーサルなメッセージ性にあります。水墨画の持つシンプルな美は、異文化間のコミュニケーションを促進し、世界中の人々に共感を呼び起こす力があります。特に、環境問題や人間の存在について考える中で、水墨画の自然への視線は重要なメッセージを持っています。

最後に、水墨画教室やワークショップが開催されることで、伝統的な水墨画が現代の文化として根付くことが期待されます。多くの人が水墨画に触れることで、技術を学びながらその魅力に気づき、より深い理解を得るきっかけとなっています。このように、水墨画は現代においても、その価値を再確認し、新たな文化として進化を続ける存在であり続けています。

5. 水墨画のワークショップ

5.1 ワークショップの目的

水墨画のワークショップは、その技法や文化を学ぶための貴重な機会です。参加者は、伝統的な水墨画の技術を実践しながら、自己表現を楽しむことができます。ワークショップの目的は、単に技術を習得することだけでなく、創造性を引き出し、参加者間のコミュニケーションを促進することにもあります。

また、講師は参加者に対して親身に指導し、各自のペースを尊重しながら進めます。これにより、自分自身のアートスタイルを見つける機会も与えられます。参加者は、自らの感性に任せて自由に描くことが求められ、通常のアートクラスとは一線を画した体験を楽しむことができるのです。

加えて、ワークショップを通じて、参加者は伝統文化に対する理解を深めることができます。水墨画が持つ哲学的意義や歴史的背景についての知識を得ることができ、作品に対する思索が促されることは、大変貴重な体験となるでしょう。

5.2 参加者の体験

多くの参加者が水墨画のワークショップに参加することで、新しい体験を得ることができます。技術を教わるだけでなく、他の参加者と交流を持つことができるため、相互に刺激しあいながら学ぶ楽しみを味わうことができます。これにより、創造性が高まり、自己表現への自信も深まります。

例えば、ある参加者は、初めて水墨画に触れたにもかかわらず、すぐにその魅力に引き込まれ、自分自身のスタイルを模索するようになったといいます。また、他の参加者との意見交換を通じて新たなアイデアを得ることができ、自分自身のアートに対する視野が広がったと言います。このように、ワークショップは技術を超えた体験を提供し、多くの人々に感動と思い出を提供しています。

さらに、ワークショップのフィナーレには、参加者が自身の作品を展示する機会が設けられることもあります。自分の作品を観察者に披露することで、達成感や充実感を得ることができることに加えて、他の人々の作品から影響を受けることができます。このように、参加者同士のサポートや交流が生まれ、新たなコミュニティが形成されることも、ワークショップの重要な成果となります。

5.3 教えている技術とスタイル

ワークショップでは、基本的な水墨画の技術が伝授されるだけでなく、それに加えてさまざまなスタイルやテクニックも教えられます。例えば、墨の濃淡や筆の使い方、線の引き方を学ぶことで、参加者は自分らしい水墨画を描くことができるようになります。さまざまな技法を習得することで、表現の幅が広がり、個性が際立つ作品を生み出すことができます。

また、ワークショップでは、伝統的なスタイルだけでなく、現代の水墨画へのアプローチも紹介されます。これは、参加者にとって新しい視点を得る機会となり、自由に創作活動を楽しむための発想の幅が広がります。アートとしての水墨画を理解することで、参加者は自分自身のアートスタイルを見つけることができることでしょう。

加えて、教師が持つ独自の視点や経験も参加者にとって貴重です。それぞれの教師が訴える異なる概念や技法からインスピレーションを受け、独自の作品作りに生かすことができるのです。これにより、参加者は自己の成長を実感しながら、アートの楽しさを最大限に味わうことができます。

6. まとめと展望

6.1 水墨画の未来

水墨画は、古典的な技法とテーマを継承しながら、現代にも新たな展開を迎えています。新しい世代の画家たちは、伝統を尊重しながらも、自らの感性を大胆に表現する試みを行っています。したがって、水墨画はその魅力を失うことなく、時代の流れの中で進化を続けています。

水墨画の未来は、技術の革新や新しい表現方法の受け入れによって広がるでしょう。また、他のアートスタイルや文化と融合することにより、国際的な視点から新たな価値を創造する可能性も秘めています。これにより、多くの人々に対して水墨画が持つ美しさや哲学的な深みを伝えていくことができるのです。

6.2 世界における水墨画の影響

水墨画は、国境を越えてさまざまな国や地域に影響を与えています。特に、日本や韓国など、アジアの国々では、水墨画が独自のスタイルを形成し、さまざまな美術・文学との間に深い交流があります。それにより、水墨画は一つの文化的な架け橋となり、異文化理解を促進しています。

さらに、近年では、現代美術の中で水墨画が取り上げられることが増えてきています。他のアートスタイルとの大胆なコラボレーションや、現代的なテーマを取り入れた作品が生まれ、国際的なアートシーンでの注目を集めています。水墨画は、ただの伝統的な技法ではなく、新しい表現方法としての可能性を秘めているのです。

終わりに、水墨画はその歴史的な深みや文化的な意義、そして未来への可能性を持つ素晴らしいアートスタイルです。私たちが水墨画を教わり、楽しむ中で、新たな経験や感動を得ることができることでしょう。これからも水墨画が、多くの人々に愛され、親しまれていくことを期待しています。