日本の清酒は、単なる飲み物ではなく、文化や歴史が詰まった特別な存在です。その背景にあるのは、何世紀にもわたる醸造法や伝統的な儀式、そして日本人の生活や精神文化に密接に結びついた清酒の役割です。近年、清酒は国内外での需要の増加を受けて、商業的な側面がますます注目されています。本記事では、清酒の歴史や文化的背景を探り、清酒市場の現状、ブランド戦略、現代の飲食トレンド、そして清酒の未来展望について詳しく見ていきます。

1. 清酒の歴史と文化的背景

1.1 清酒の起源

清酒の起源は、古代日本にさかのぼります。日本最古の酒は、稲作と共に発展し、日本各地でさまざまなスタイルの酒が造られました。日本書紀には、醸造技術の歴史的な記録が残されており、古くは神社の祭りや行事で清酒が使われていました。たとえば、今でも行われている「新酒祭り」では、新たに造られた清酒を奉納することで、収穫の感謝の意を表しています。そのため、清酒は単なる飲み物以上の存在であり、文化の象徴ともいえるでしょう。

清酒の発展に寄与したのは、地元の自然環境や気候、そして地域ごとの特性です。特に水質が重要で、名水と呼ばれる水源から作られる清酒が高く評価されています。例えば、山田錦や五百万石といった優れた酒米は、特定の地域で育成され、その地の水と相まって独自の風味を生み出します。このように、清酒はその土地の歴史や文化を色濃く反映しています。

1.2 清酒の伝統的製法

清酒の製造には、米、米麹、水を主成分として使いますが、そのプロセスはとても繊細かつ専門的です。まず、米を精米し、その後、洗浄を行って水分を含ませます。次に、蒸し工程に移り、米の中のデンプンを糖に変えるために、米麹を加えます。この糖をアルコールに変える発酵工程は、温度や湿度の管理が重要です。伝統的な製法を守りながらも、最近では新しい技術を取り入れた蔵元も増えてきています。

また、清酒は「酵母」の種類によって風味が大きく変化します。特に、協会9号酵母は香り高い清酒を生み出すため、多くの蔵元で使用されています。一方で、特定の地域や蔵元においては、独自の酵母を用いた酒造りが行われており、それが個性を生み出します。このように、清酒製造における職人の腕や技術が、その品質と味わいに直結しているのです。

1.3 清酒と日本の祭り・儀式

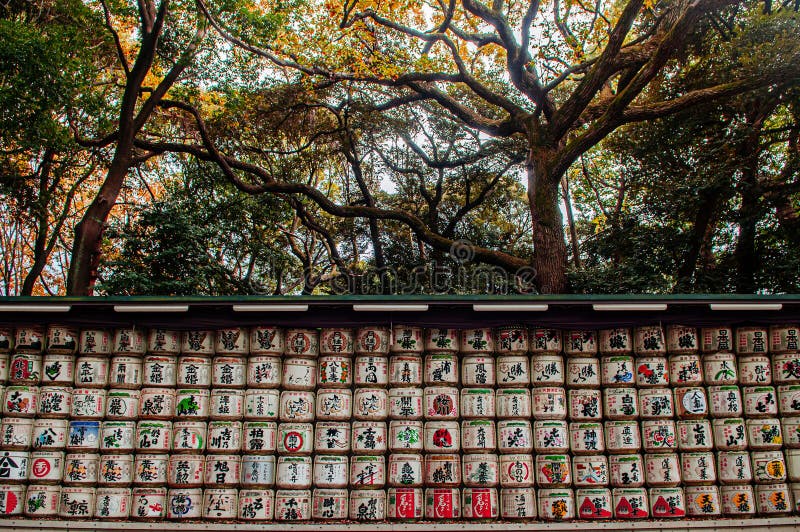

日本の祭りや儀式において、清酒は重要な役割を果たしています。たとえば、「七五三」や「結婚式」、「正月の初詣」など、祝い事には必ず清酒が用意されます。これらの行事では、清酒を神様に捧げることで、幸運や繁栄を祈念します。また、特にお正月には「鏡餅」とともに飾りつけられ、家族団らんの中で清酒を楽しむ風景が見られます。

さらに、地域のお祭りでは、地元の蔵元が自慢の清酒を振る舞い、参加者同士が交流する場ともなります。このように、清酒は単なる飲み物ではなく、人々のコミュニケーションの一部を担っています。地元の人々が自らの誇りとして清酒を愛し続けることで、地域文化もまた深まるのです。

2. 清酒の市場分析

2.1 日本国内市場の現状

近年の日本国内の清酒市場は、さまざまな変化が見られます。一時的に減少傾向が続いていたものの、最近ではその需要が回復してきているのが特徴です。特に、若い世代を中心に日本酒の魅力が再発見され、食事とのペアリングを楽しむ動きが活発化しています。また、地酒や新しいスタイルの清酒も注目されるようになりました。

さらに、清酒の中でも特に「純米酒」の人気が高まり、品質を重視する消費者が増えてきています。多くの蔵元では、純米酒の生産に力を入れ、オーガニックや地元産の素材を使った清酒が人気となっています。これによって、消費者からの評価も高まりつつあります。

2.2 海外市場の動向

海外に目を向けると、日本の清酒の需要はますます増加しています。特にアジア圏や北アメリカでは、日本の食文化の普及と共に清酒の人気が高まっています。外国人観光客や、日本食レストランの影響で、清酒を楽しむ機会が増えたことがその要因です。例えば、ニューヨークやロンドンなどでは、清酒を扱う専門店やバーが増え、おしゃれなカクテルの材料としても使われるようになっています。

また、最近では日本酒の輸出も盛んになり、国際的なコンペティションでも日本の蔵元が高評価を得るケースが増えています。特に、フランスやアメリカでは、清酒に特化したイベントが開催され、地元のワインやビールと共に並べて楽しまれることが一般的になっています。このように、国境を越えたマーケットの広がりが清酒市場に新たな可能性をもたらしています。

2.3 競合他社の分析

清酒市場には、多くの競合他社が存在しています。日本酒だけでなく、ワインやビールなどのアルコール飲料が競争相手として立ちはだかります。特にクラフトビールの人気が上昇する中、清酒も独自のポジションを確保する必要があります。そのため、多くの蔵元が新しいタイプの清酒やフレーバー清酒の開発に取り組んでいます。

また、テクノロジーの進化も清酒市場に影響を与えています。オンライン販売の台頭により、消費者は自宅で簡単に様々な種類の清酒を手に入れることができるようになりました。この流れは、特に若い世代の消費者にとって、清酒の選択肢を増やす要因となっています。

一方、清酒のブランド化も重要な鍵となります。特に地域ごとの特色を活かしたブランド戦略が進められており、消費者にとって魅力的な選択肢が提供されています。これにより、競合他社の中でも「何を選ぶか」に差が生まれてきているのです。

3. 清酒のブランド戦略

3.1 地域ブランドの重要性

清酒において地域ブランドの確立が重要であることは言うまでもありません。日本各地には、豊富な自然資源や特有の気候があり、それぞれの地域でしか生産できない独自の清酒があります。例えば、福島県の「会津ブランド」や新潟県の「越乃寒梅」などは、その地域の特徴を前面に押し出し、多くのファンを獲得しています。このような地域ブランドは、地元の誇りとして大切にされており、地元経済にも大きな影響を与えています。

地域ブランドの促進には、地元のイベントや清酒祭りも大きく貢献しています。人々が集まり、地元の清酒を楽しむことで、ブランドの認知度が高まります。また、地域の農家と協力し、地元産の米や水を使用することで、より地域性が強くなります。このように、地域ブランドは文化と経済の両面で重要な役割を果たしています。

3.2 銘柄の差別化戦略

清酒市場で成功するためには、銘柄の差別化が不可欠です。多くの蔵元は、独自のストーリーや背景を持った清酒を発表し、それによって消費者の関心を引きつけています。例えば、古くからの伝統を守りつつも、新しい技術やアプローチを取り入れた清酒が人気を集めています。これにより、消費者は「ただの飲み物」ではなく、物語性を楽しむことができるのです。

さらに、エクスクルーシブな銘柄やシーズン限定の清酒も、消費者の心を掴む戦略として有効です。特に、特別なコラボレーションや地域ごとの特色を活かした限定品は、話題になりやすく、SNSなどでシェアされることが多いです。このように、消費者との強いつながりを築くための差別化戦略が、清酒の人気を左右しています。

3.3 清酒のパッケージングとデザイン

清酒のパッケージングやデザインも、消費者の選択に大きな影響を与えます。特に、若い世代の消費者に向けたおしゃれで洗練されたデザインは、清酒の新しいイメージを創出しています。たとえば、透明感のある瓶やシンプルでスタイリッシュなラベルは、清酒を魅力的に見せる要素となります。

さらにエコ意識の高まりにより、持続可能な資材を使用したパッケージングも増えてきています。消費者にとって、環境に配慮した選択肢は特に重視されるようになっています。こうしたデザインの工夫は、清酒のブランドイメージを向上させるだけでなく、競合との差別化にも寄与しています。

4. 現代の飲食トレンドと清酒

4.1 フュージョン料理における清酒の役割

現代の飲食トレンドの中で、フュージョン料理が注目されています。日本の清酒は、和食だけでなく、洋食やその他の料理とも相性が良く、その組み合わせが注目を集めています。例えば、フレンチ料理に清酒をペアリングすることで、さまざまな味わいを楽しむことができます。特に、魚介類や鶏肉を使った料理に清酒を合わせることで、素材の持ち味を引き立てる効果があります。

また、最近では海外のシェフが清酒を取り入れた創作料理を作り出し、国際的な飲食文化の中でも清酒の地位が高まっています。たとえば、アメリカやフランスのレストランでは、日本の清酒を使った特別メニューが登場し、国内外の食文化を融合させています。このように、清酒は世界中でさまざまな料理と楽しむことができる魅力的な飲み物として再評価されています。

4.2 清酒カクテルの人気

近年、清酒を利用したカクテルの人気も急上昇しています。清酒ベースのカクテルは、独特の風味と豊かなアロマが特徴で、様々な飲み方が楽しめます。たとえば、清酒に果実系のリキュールやソーダを加えることで、さっぱりとした味わいのカクテルが誕生します。このような新しいスタイルの飲み物は、特に若い世代を中心に人気を集めています。

日本国内だけでなく、海外でも清酒カクテルはトレンドとなっています。バーやレストランでは、清酒カクテルを楽しむ専門イベントが行われ、より多くの人に清酒の可能性を知ってもらう機会が増えています。これによって、消費者の選択肢も広がり、清酒が多様な文化とつながる新たな機会を生み出しています。

4.3 ソムリエによる清酒の提案

最近、ソムリエが清酒を提案する場面が増えてきました。レストランやワインバーでは、専門のソムリエが料理に合った清酒を選び、提案するサービスが注目されています。ソムリエは、清酒の特性や産地、醸造法について深い知識を持ち、それを活かして食事とのペアリングを提供します。

また、清酒のテイスティングイベントも増えており、参加者はさまざまな種類の清酒を体験しながら、自分の好みを見つけることができます。こうした機会が増えることで、清酒のファン層が広がり、消費者がより深く清酒を理解するきっかけとなっています。これにより、清酒が単なる飲み物ではなく、食文化の一環として位置づけられるようになってきています。

5. 清酒の未来展望

5.1 新たな市場開拓の可能性

これからの清酒市場には、新たな市場開拓の可能性が広がっています。特に、アジア圏を中心に、日本の食文化が注目されている中、清酒の需要の高まりが期待されています。例えば、中国や台湾では、日本の酒に対する関心が高くなっており、市場が急速に成長しています。また、インフルエンサーやフードブロガーを通じて、日本酒のプロモーションが行われており、若者たちを中心に広がりつつあります。

さらに、健康志向の高まりと共に、低アルコールやオーガニック清酒への需要も増えています。消費者は健康意識を持ちつつも、新しい体験を求めており、清酒市場はこれに適応する必要があります。これにより、より多くの選択肢が提供され、消費者が求めるニーズに応えることができるでしょう。

5.2 環境意識と持続可能な製造

環境意識の高まりと共に、持続可能な製造方法が求められています。清酒製造でも、資源や環境への配慮が重要視されており、リサイクルやエコ包装が進んでいます。また、農薬や化学肥料を使わないオーガニックな米の栽培や、冷暖房のエネルギーを抑えた蔵元も増加しています。これにより、消費者は環境に優しい選択をすることができ、自らのライフスタイルに合った商品を選ぶことができます。

今後、清酒業界においては、持続可能性が一つの大きなテーマとなり、企業がその取り組みを強化することが求められます。消費者の関心が高まる中、環境への配慮をしつつ、品質や味わいを追求する姿勢が、ブランドの信頼性を高めることにつながります。

5.3 デジタルマーケティングの重要性

デジタルマーケティングは、清酒業界にとって今や不可欠な要素となっています。SNSの普及により、消費者との距離が近づき、ここを活用したプロモーションが効果的です。清酒の魅力を伝えるために、インフルエンサーやブロガーとのコラボレーションが重要視されています。化粧や飲食といった異なる分野とのコラボレーションを通じて、新たな視点や価値を提供することがキーとなります。

また、オンラインショップやECサイトの拡充も重要です。消費者は自宅で簡単に購入できる環境を求めており、特に若い世代にとっては、手軽さが重要なポイントになります。オンライン販売を強化し、消費者とのダイレクトなコミュニケーションを促進することで、清酒市場の拡大につなげることができます。

6. 結論

6.1 清酒の商業的側面の総括

清酒は、豊かな歴史と文化的背景を持つ飲み物であり、その商業的側面も重要な要素となっています。市場分析を通じて、日本国内外の需要の高まりや競合他社の動向を把握し、ブランド戦略や飲食トレンドに適応することが求められています。これにより、清酒はより多くの人々に愛される存在となるでしょう。

6.2 今後の課題と展望

清酒業界にはさまざまな課題が存在します。競争が激化する中での差別化や、持続可能な製造方法の確立、デジタルマーケティングの強化など、さまざまな側面からのアプローチが必要です。しかし、それらの課題を乗り越えることで、清酒の未来は明るいと信じています。

6.3 日本文化としての清酒の価値

清酒は単なる飲み物ではなく、日本文化そのものを象徴しています。そのため、清酒がもたらす文化的価値は非常に大きいものがあります。今後も、清酒を通じて多くの人々が日本の文化や伝統に触れる機会を持ち、さらなる広がりを見せることを期待しています。

終わりに、清酒は単なる一杯の酒にとどまらず、私たちの生活や文化を彩る重要な存在であることを再認識する機会とし、今後の発展を楽しみにしています。