漢詩は、中国文学の中でも特に美しく、深い内容を持つ詩の形式です。そのリズムや音韻は、漢詩の個性を形成する重要な要素となっています。本記事では、漢詩における音韻の基本原則について詳しく探求します。その背景から具体的な音韻の法則、さらには現代における研究の動向まで幅広くお伝えします。

1. 漢詩の歴史と背景

1.1 漢詩の起源

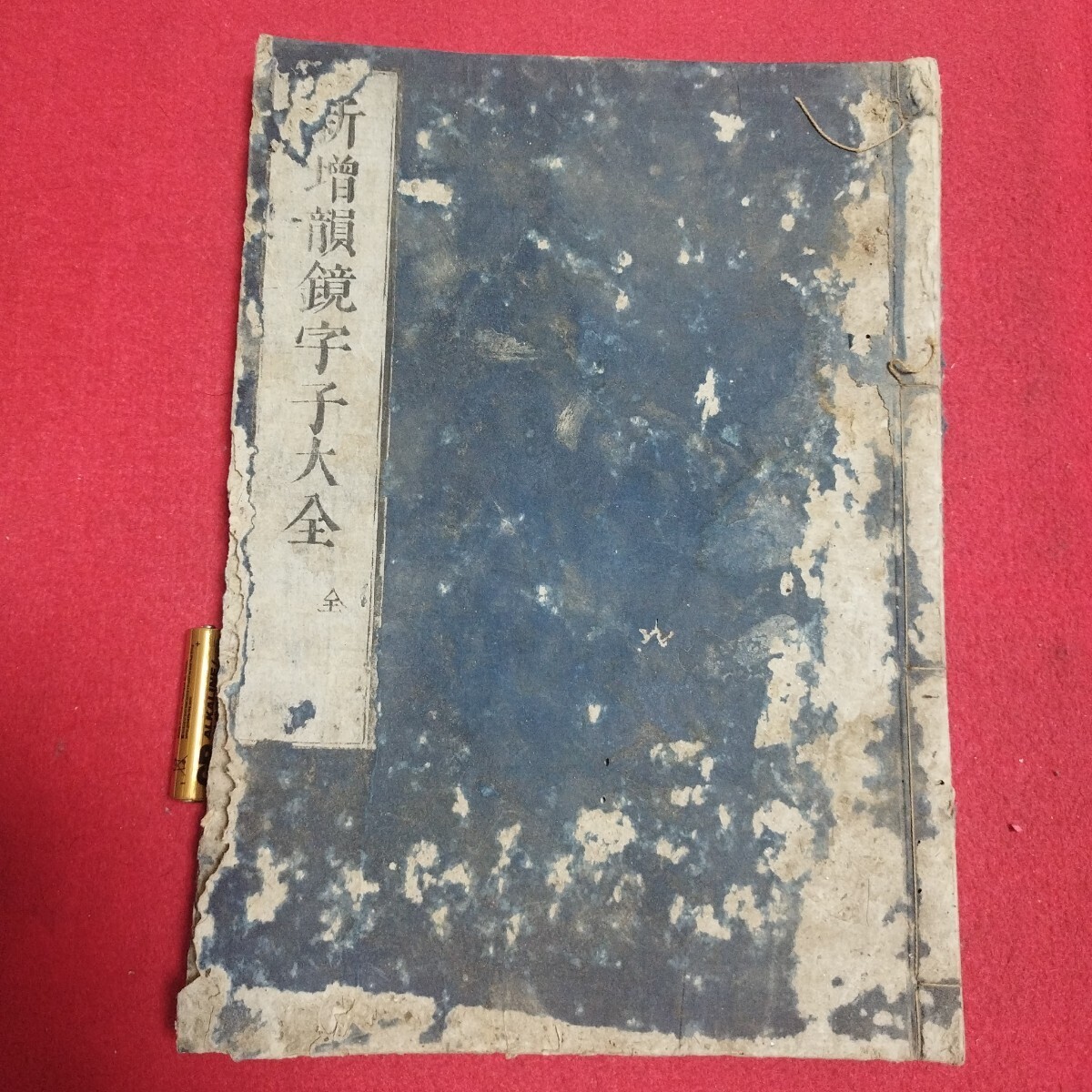

漢詩の起源は、古代中国の詩歌にさかのぼります。最初の詩集として知られる『詩経』は、紀元前11世紀から紀元前6世紀までの作品が収められており、当時の王朝社会や人々の生活を反映した詩が多く含まれています。この時期の詩は、主に音楽と合わせて歌われ、音韻の美しさは重要視されていました。

初期の漢詩は、形式が自由であり、多様なリズムが使われていましたが、時が経つにつれ、より厳格な形式が求められるようになります。特に、唐代に入ると、五言絶句や七言律詩などの定型詩が発展し、音韻の規則が厳密化しました。これにより、漢詩は一層洗練され、その美しさが評価されるようになりました。

1.2 漢詩の発展過程

唐詩の頂点に達した時期、数多くの詩人が登場しました。李白や杜甫は、その代表的な詩人として知られ、その作品には彼らの個性が色濃く反映されています。李白の詩は、自由奔放で、夢幻的なイメージを与えるものが多く、特に酒を題材にした詩が有名です。一方、杜甫の詩は、社会的なテーマや現実の問題を描写することに長けており、感情豊かな表現が特徴です。

また、宋代に入ってからも詩は発展を続け、詩風が変化します。この時期には、より抒情的な詩が好まれ、音韻に対する感受性がさらに磨かれました。漢詩はただの娯楽ではなく、知識人の教養や見識を示すための重要な手段としても位置づけられるようになったのです。

1.3 漢詩と中国文化の関係

漢詩は、中国文化の重要な一部を形成しており、その影響は文学だけに留まりません。儒教や道教の教えが詩の中に表現されており、詩を通じて深い哲学的な思想が伝わります。たとえば、王維の詩には自然と人間の調和をテーマにしたものが多く、彼の作品は当時の禅の思想だけでなく、日本の俳句にも大きな影響を与えました。

また、漢詩は社交の場でも重用されることが多く、詩を詠み合う文化が育まれました。詩を押韻し、即興で作ることで人々の絆を深める重要な手段となっていました。このように、漢詩は文学作品としての価値だけでなく、社会的な側面でも重んじられています。

2. 漢詩のリズムと音韻の概念

2.1 音韻とは何か

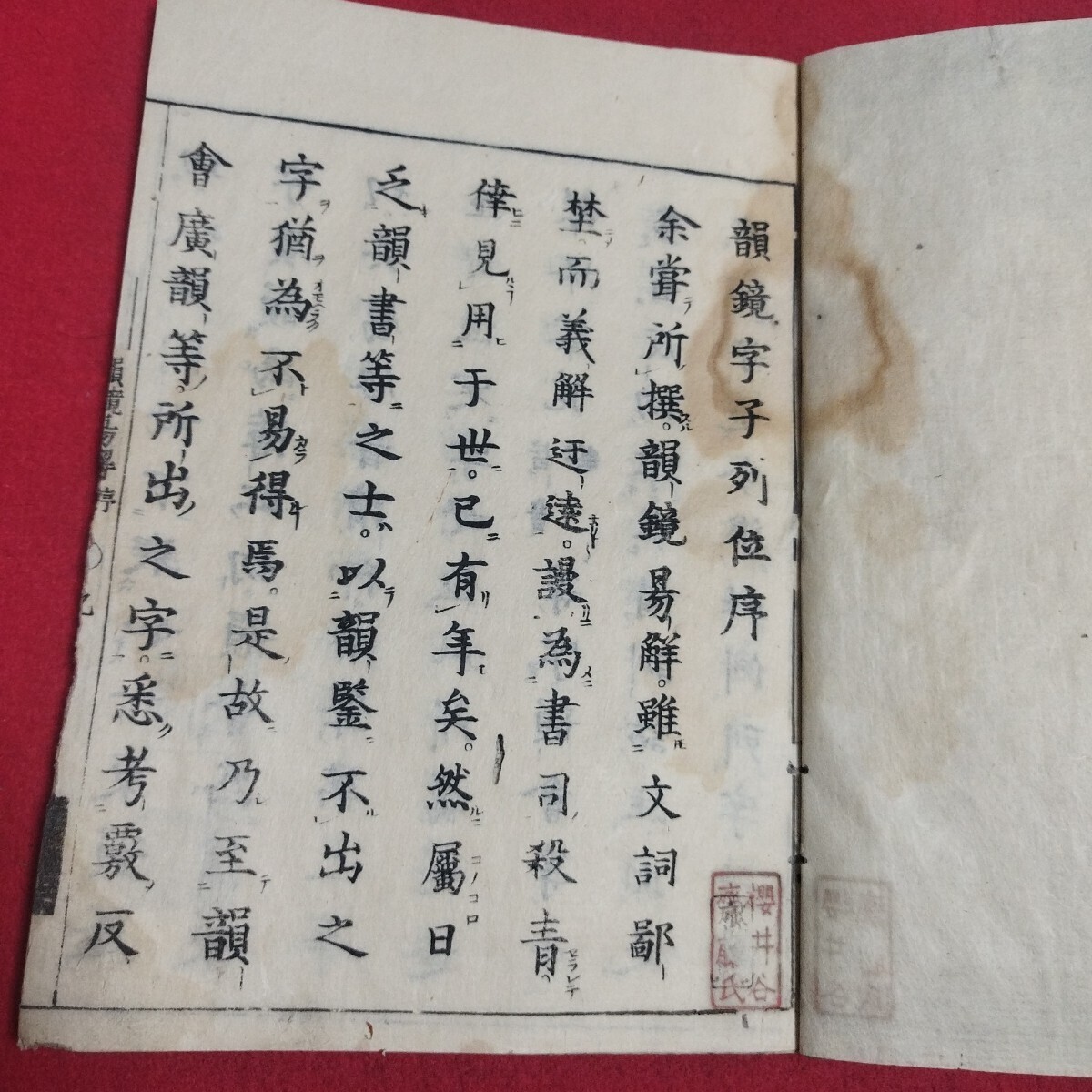

音韻とは、言語における音の体系を指します。漢詩においては、音韻が詩の美しさに直結しているため、各音の響きや調和が非常に重要です。漢字は、一音一義の原則に基づいており、声調によって意味が異なることが多いです。そのため、詩を書いたり読んだりする際には、音韻の理解が不可欠です。

音韻は漢詩の中で、リズムやメロディを生み出します。それによって詩の感情が引き立たされ、聴く者の心に響くのです。特に古典的な漢詩では、音韻の美しさが重視され、多くの場合、特定のリズムに従って作られています。この音韻の組み合わせにより、文学的な美しさが生まれるのです。

2.2 漢詩のリズムの種類

漢詩には、いくつかのリズムの種類があります。代表的なものには、五言詩(五つの音節からなる詩)や七言詩(七つの音節からなる詩)があります。これらは特定の音韻パターンに従い、抑揚のあるリズムが形成されます。たとえば、五言絶句は、四句から成り立ち、各句が五音から構成されています。この形式では、詩の情感が手短に表現され、次の句へとスムーズに流れていきます。

七言律詩は、より複雑な構造を持ち、感情や景色がより詳細に描写されることが可能です。これにより、詩は長く、深い意味を持つことができます。たとえば、王之涣の「登鹳雀楼」はその典型であり、美しい景色と詩情を見事に表現しています。

2.3 音韻と表現の関係

漢詩における音韻は、単なる形式的な要素にとどまりません。音韻は詩の内容や情感を豊かにするためのツールでもあります。たとえば、平仄(音の高低)には、詩のリズムを決定づける重要な役割があり、感情の盛り上がりや静寂感を生み出すキーポイントとなります。このように、音韻が詩の意味や感情を引き立てるという点は、漢詩の魅力の一つです。

また、音韻の選択によって、詩人の意図する意味が明確になる場合もあります。同じ漢字でも、異なる声調で使われると全く異なる印象を与えることがあるため、詩の中で音韻を巧みに使うことは、詩人の腕の見せ所と言えるでしょう。

3. 漢詩における声調の重要性

3.1 声調の種類

漢語には、四つの主要な声調があります。まず第一声は高く平坦な声で、安定した印象を与えます。第二声は上昇し、疑問や期待を含んだ感情を表現します。第三声は低く下がった後に上昇し、流動的な感情を伝えることができます。最後に、第四声は急降下し、強い意志や感情を表すことが特徴です。これらの声調は、詩の中で使うことで、意味や感情を豊かにする効果があります。

声調はまた、詩のリズムを形成する要素としても重要です。特に、音韻と声調が組み合わさることで、詩のリズム感が生まれ、それが作品全体の調和を生み出します。このリズム感が、詩をより心に響かせる要因となっているのです。

3.2 声調が詩に与える影響

声調の使い方によって、詩の印象は大きく変わります。たとえば、静かな情景を描写する際には、第一声や第三声を多用することで穏やかさや優しさを表現できます。一方で、強い意志や緊迫感を伝えたい場合は、第二声や第四声を多く使うことで、迫力を持たせることができるのです。

また、声調は詩の意図的な解釈にも関わってきます。同じ漢字でも、声調によって異なるニュアンスを持つため、詩人は音韻を使って多義的な表現を行います。これにより、読者は単一の解釈から解放され、詩の深い意味を感じ取ることができるのです。

3.3 声調と詩の美学

声調は詩の美学に密接に関連しています。美しい詩は、リズムや響きが調和しているだけでなく、声調のバランスが取れていることが求められます。声調の選び方や組み合わせによって、詩にさらなる豊かさを加えることができるため、詩人は細心の注意を払って表現を選んでいます。

また、声調の効果的な使用は、詩のパフォーマンスにも影響を与えます。詩を朗読する際に、声調を意識することで、聴衆に与える印象が大きく変わります。トーンやテンポが適切であれば、詩の持つ情感がより強く響くため、詩人はその点を考慮して表現を工夫しています。このように、声調は漢詩の美しさを引き立てる重要な要素であると言えるでしょう。

4. 音韻の基本原則

4.1 音韻の法則

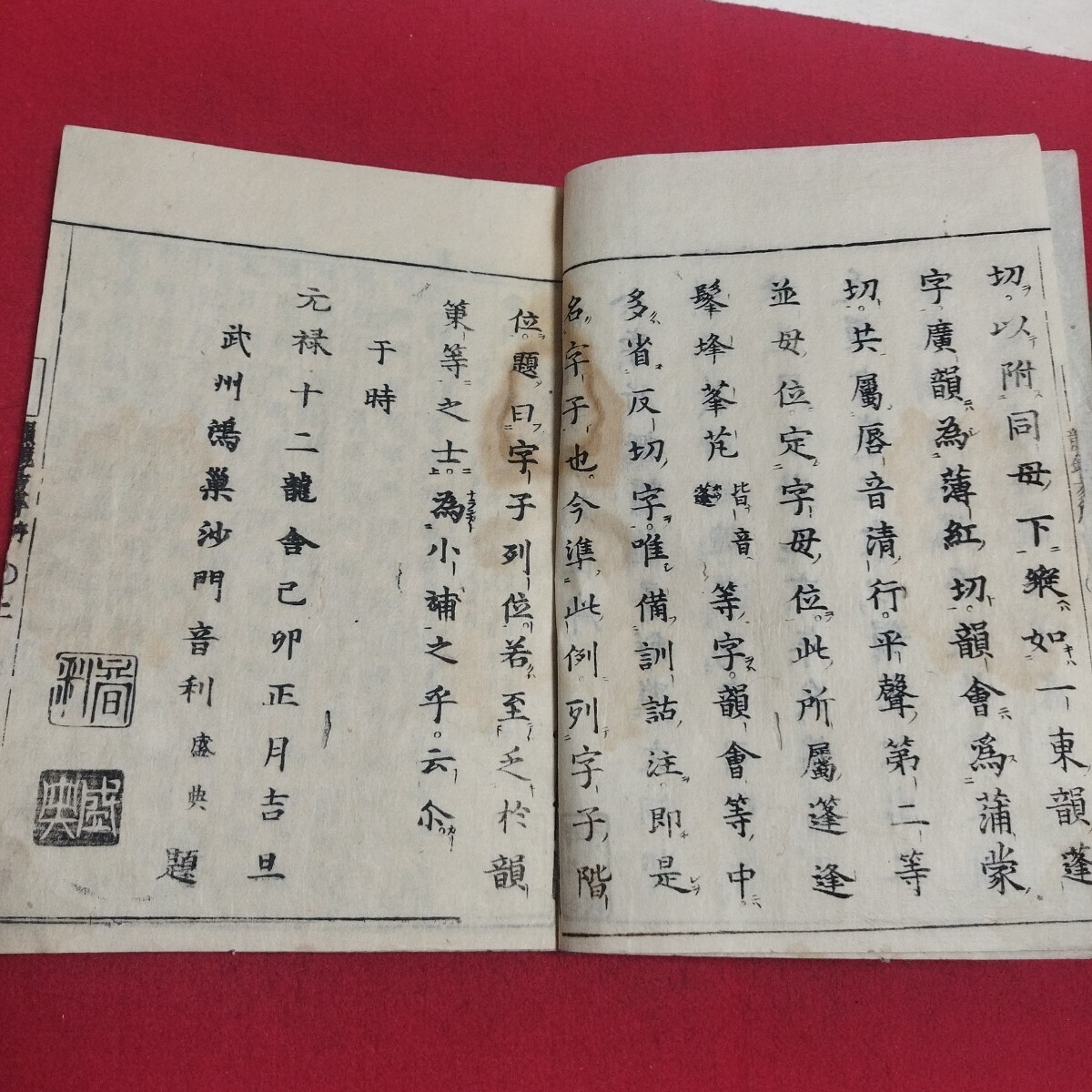

漢詩には、音韻に基づくいくつかの法則があります。まず、平仄の法則があります。平音(第一声と第二声)と仄音(第三声と第四声)の交互の配置によって、詩はリズミカルに構成されます。この法則を守ることで、詩の流れが生まれ、聴く者に心地よい響きをもたらします。

次に、押韻の法則も重要です。押韻とは、詩の末尾や特定の音韻で音を合わせることで、全体の調和を生み出します。たとえば、同じ母音で終わる音を使用することによって、詩に響きと美しさを与えることができます。これにより、詩はより記憶に残りやすくなります。

最後に、詩の形に応じた音韻の規則もあります。たとえば、五言詩と七言詩では、音韻の配置や選び方が異なり、それによって詩の雰囲気やメッセージが変化します。このような音韻に関する多様な法則が、漢詩の魅力を成り立たせているのです。

4.2 音韻と詩形の関連性

音韻は詩形と深く結びついており、詩の形式に応じた特有の音韻構造が存在します。例えば、四句で構成される五言絶句では、各句が独立しているため、短い中にも詩的表現が凝縮されます。それに対して、七言律詩では、句が連続することでより複雑な感情を描写することが可能です。詩の形式によって、使用される音韻のパターンが変わってくるため、詩人はその特性を考慮して表現を考える必要があります。

また、音韻と詩形の関係性は、詩の内容にも影響を与えます。同じリズムの詩でも、その構成が異なることで、各詩が伝えるメッセージは異なります。このように、音韻と詩形は互いに影響し合いながら、作品の表現力を豊かにしています。

4.3 典型的な音韻の使用例

典型的な音韻の使用例としては、李白の詩や杜甫の作品が挙げられます。たとえば、杜甫の「春望」では、感情表現が緻密に計算された音韻により、より強く響いてきます。ここでは、平仄の法則が見事に使われており、静寂感と高揚感が同時に感じられます。

また、王維の「鹿柴」では、自然の描写とそれに付随する感情が音韻によって強調されており、平仄のバランスが非常に美しく整っています。このような具体的な例からも、音韻の効果的な使用が詩の魅力を引き立てることがわかります。

5. 漢詩の音韻分析

5.1 音韻分析の方法

漢詩を音韻的に分析する方法には、いくつかのアプローチがあります。まずは、詩の構造的な要素を理解するために、各句の音韻を分析します。特に、平仄や押韻を確認し、それらがどのように詩のリズムを形成しているかを考察します。

その後、声調などの音韻的要素を調べ、詩における感情の表現がどのように行われているかを分析します。このプロセスでは、声調の変化やリズムの変化が詩の内容にどのように影響を与えているかを探ることが重要です。さらに、作品の意図や詩人の背景も考慮しながら音韻を分析することが、より深い理解へとつながります。

5.2 有名な漢詩の音韻解析

有名な漢詩の音韻解析を行うことで、その魅力や深さを再確認することができます。李白の「月下独酌」は、音韻の調和が見事に織り込まれた作品です。この詩では、声調の変化が詩の情感を際立たせており、平仄がリズミカルに配置されていることから、聴く者に対する強い訴えかけが感じられます。

また、杜甫の「静夜思」でも、音韻のバランスが特に際立っています。この詩では、特定のリズムと響きが組み合わさり、孤独感と懐かしさが捉えられています。音韻の分析により、詩の内容だけでなく、その美的構造にも深い理解をもたらすことができます。

5.3 現代における音韻の研究

現代の漢詩研究では、音韻に関する新たな視点が求められています。テクノロジーの進化に伴い、音声分析やデータ分析を用いた研究が進展しています。これにより、音韻のパターンやその影響をより科学的に研究することが可能となりました。

また、異なる文化圏における音韻の観点からの研究も重要です。国際的な視点から音韻がどのように理解されるかを探ることで、漢詩の魅力が広がり、より多くの人々にその美が伝わることが期待されます。このように、新しい研究のアプローチは、漢詩の音韻にさらなる深みを加えることができるのです。

6. 漢詩の音韻に関する未来の展望

6.1 現代詩との比較

漢詩と現代詩の音韻の違いは、非常に興味深いテーマです。現代詩では、形式が自由であり、必ずしも平仄や押韻に縛られないため、さまざまな表現が可能となっています。しかし、音韻の美しさを追求する点では、漢詩と共通する部分もあります。現代詩においても、リズムや響きが詩の魅力を引き立てるため、音韻の研究が重要であると言えます。

このように、漢詩と現代詩を比較することで、音韻の重要性についての理解が深まり、両者のよさを融合させた新たな表現が生まれる可能性があります。音韻の視点から、現代の表現は漢詩の伝統を受け継ぎながらも、新しい形を持つことができるのです。

6.2 テクノロジーと音韻研究の革新

テクノロジーの進化は、音韻研究にも革新をもたらしています。音声認識や音声合成技術を用いることで、詩人や研究者が新たな視点で音韻を捉えることができるようになりました。特に、AIを使った音韻分析は、従来の手法では把握できなかった細かなリズムや響きの違いを見つけ出す手助けとなります。

このように、テクノロジーが音韻研究に与える影響は大きく、未来的な視点から音韻の可能性を探求することが新たな発見につながるでしょう。また、デジタル化された詩のストレージや報告も増えており、多くの人々がアクセスしやすくなっています。このように、現代のテクノロジーは、漢詩の音韻に対する理解を深める助けとなることが期待されるのです。

6.3 国際的な視点からの音韻の重要性

最後に、国際的な視点から漢詩の音韻を考察することの重要性について触れたいと思います。外国の詩や文学と比べたとき、漢詩の音韻の先進性や特徴が際立ちます。特に声調の使い方は、西洋文学や他の言語文化との異なる魅力を持っています。このため、国際的な交流において、漢詩の音韻が持つ特異な美しさが世界中で評価されることが期待されます。

また、国際的な音韻の視点からの研究を通じて、漢詩の美学が異文化交流の一環として広がることが期待されます。国際的な共同研究や翻訳活動によって、異なる文化圏の人々が漢詩の音韻に触れ、影響を受けることができる場を作り出すことができるのです。

終わりに

漢詩における音韻の基本原則について、様々な角度から探求してきました。音韻は、漢詩の中でリズムや響きを生み出す重要な要素であり、詩の情感や美をより豊かにする手段となっています。漢詩は、その長い歴史と伝統に支えられながら、現代においてもなお新しい視点を提供し、研究の対象としての魅力を持ち続けています。音韻の重要性を理解することは、漢詩の深い世界に触れる第一歩であり、今後もさらなる探求が期待されます。