中国の水墨画は、その独特な美しさと深い文化的意義から、世界中の美術愛好家に愛されています。特に、その制作過程における「スケッチ」と「下書き」は作品の基盤を形成する重要なステップです。このプロセスを理解することで、作品がどのように生まれ、どのようにしてアーティストの意図が表現されるのかを深く知ることができます。以下では、水墨画のスケッチと下書きのプロセスについて詳しく見ていきましょう。

1. 水墨画の歴史と背景

1.1 水墨画の起源

水墨画は、中国の古代に遡る芸術形式であり、その起源は数千年前にさかのぼります。初期の水墨画は、主に儒教や道教の教えに基づいた自然の景観を描くことから始まりました。漢代に入ると、これが発展し、絵画に使用される物質や技術も進化しました。特に、髪の毛を用いた筆を使う技術は、水墨画独特の流れるような表現を可能にしました。

当初は主に文人や知識層に愛好されていましたが、次第に一般市民の間でも人気を博し、表現手段として広がっていきました。このようにして、水墨画は単なる絵画技術を超え、文化や哲学を反映する手段となりました。

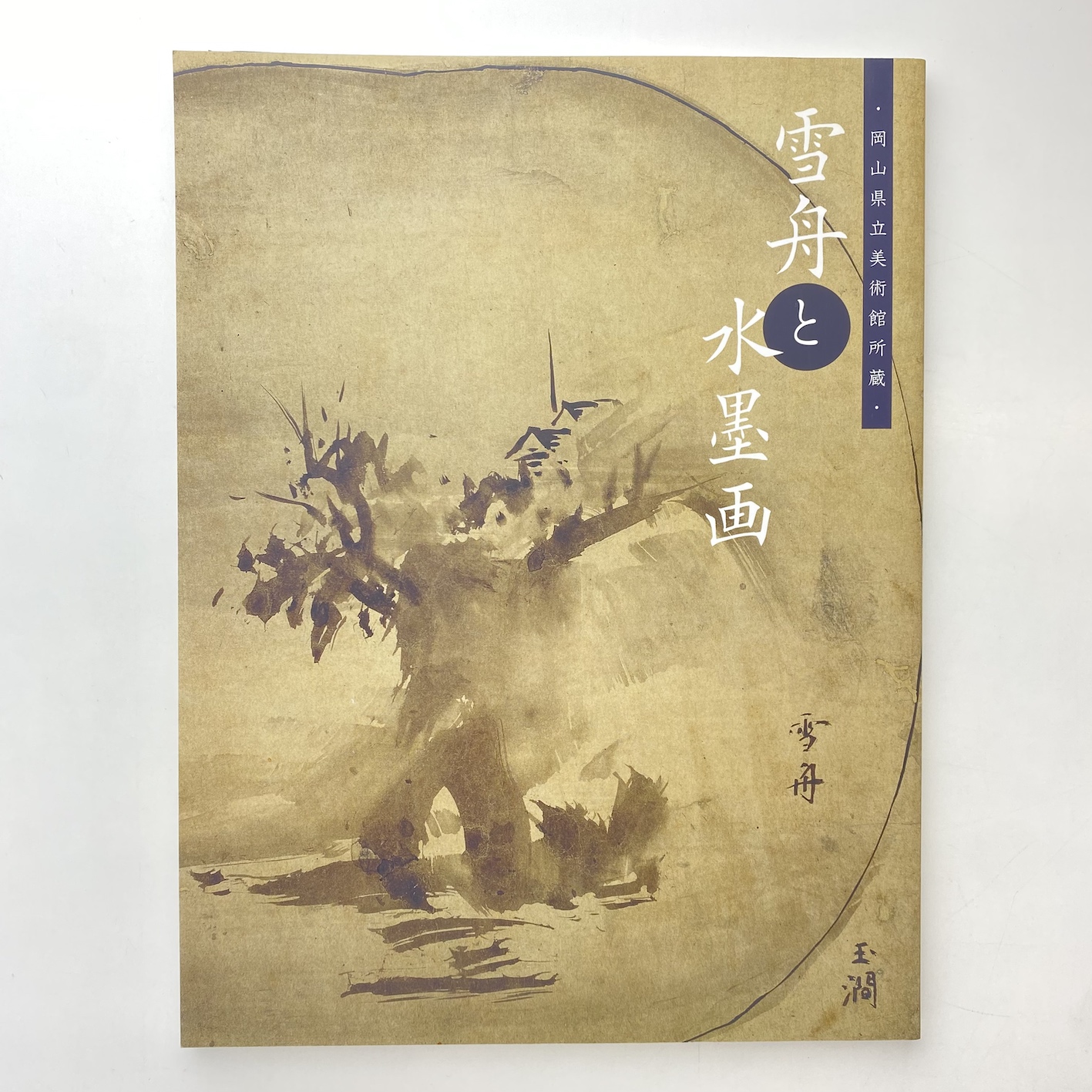

1.2 主要な画家と作品

水墨画の歴史には、多くの画家が名を刻んでいます。特に、宋代の画家である王希孟や、元代の画家である黄公望などは、その独自のスタイルと技術で知られています。王希孟の作品「千里江陵一日還」は、壮大な風景を描き、多くの人々に感動を与えました。彼の作品では、特に水の表現が巧妙であり、その筆使いは見る者を魅了します。

また、清代の画家である徐悲鴻も重要な存在です。彼は西洋の技法を取り入れながらも、水墨画の伝統を大切にし、革新的な作品を創作しました。彼の絵画は、動物や人物を描く際に特に評価されています。これらの画家たちの作品は、水墨画の技法とともに、深い文化的背景を伝えています。

1.3 水墨画の文化的意義

水墨画は、単なる美術作品にとどまらず、中国文化の象徴的な部分を担っています。中国の儒教や道教の教えが色濃く反映されており、自然との調和を描くことが重視されています。例えば、水墨画では、生命や流れを表現するために水の象徴的な使い方がよく見られます。このようにして、画家たちは自然の美しさを通じて、内面的な精神を探求しています。

また、水墨画は詩や書道との融合も重要な側面です。作品の中には詩の一節や書道が添えられ、その意味を深める役割を果たしています。これにより、見た目の美しさだけでなく、言葉の力も共存する芸術となっています。現代においても、このような文化的背景が水墨画の魅力を高めています。

2. 水墨画の技法

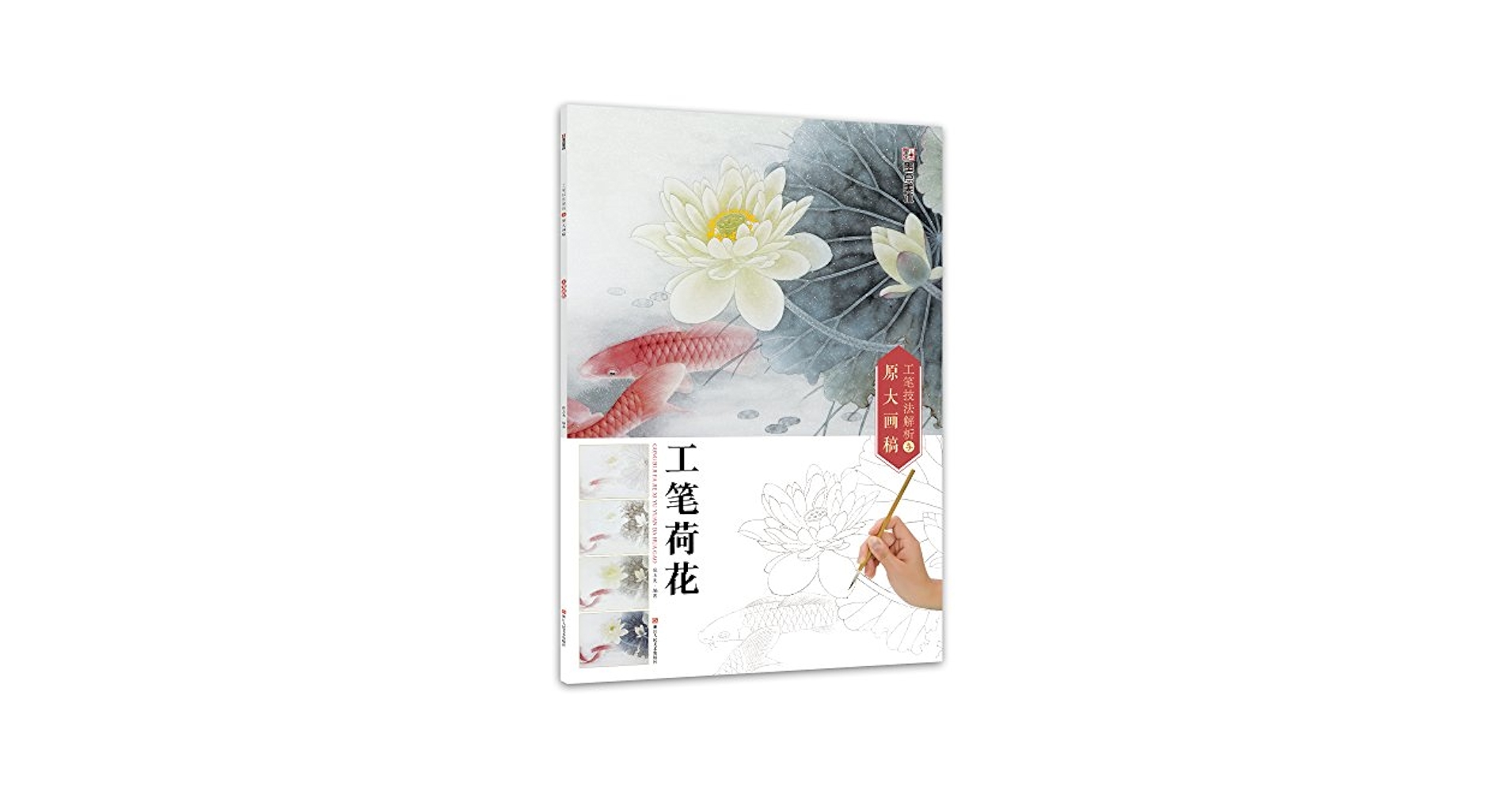

2.1 用具と材料

水墨画を制作するためには、特定の用具と材料が必要です。まず最初に触れるべきは「筆」です。水墨画用の筆は、毛が柔らかく、水分を含む能力が高いのが特徴です。これにより、流れるような線や微細な表現が可能です。筆の種類も多く、太い筆や細い筆を使い分けることで、描かれる対象に合わせた表現ができます。

次に「墨」ですが、水墨画ではどのように墨を使用するかが非常に重要です。近年では、すでに調合された墨もありますが、伝統的な方法では、墨を墨皿で練り、濃淡を調整して使います。これにより、作品に深みや陰影を与え、非常に豊かな表現が可能になります。

最後に「紙」ですが、これは水墨画の表現にとって fondamentale です。特に、和紙や中国特有の「宣紙」を使用することが多いです。これらの紙は、水分を適切に吸収し、絵の具の色を鮮やかに表現します。適切な紙を選ぶことは、作品のクオリティに大きな影響を与えるため、画家の技術とセンスが求められます。

2.2 インクの特性

水墨画で使用されるインクは、特にその濃度や透明度が一つの大きな特長となります。水墨画では、インクの濃淡を巧みに使い分けることで、奥行きや立体感を演出します。濃いインクは力強い線を描くのに適しており、柔らかい印象を与えるためには薄めることが必要です。このインクの特性を知り、適切に使いこなすことが、作品全体の表情に大きな影響を及ぼします。

さらに、インクの原材料にも注目が必要です。伝統的には、植物の灰や中薬を原料とした墨が使われますが、最近では合成インクも登場しています。しかし、伝統を重んじる多くの画家は、昔ながらの自然由来の墨を好み、その質感や表現力を重要視します。この選択が、水墨画の独自性を保つ一因となっています。

2.3 筆使いの技法

水墨画における筆使いは、技術の粋であり、画家の個性が顕著に表れます。基本的な筆使いには、「点」「線」「面」の三つがあります。まず、「点」は静かでありながらも、その存在感で作品に生命力を与えます。次に「線」は、動きやリズムを表現するのに非常に重要で、特に流れるような線は水の表現に不可欠です。そして「面」は、広い領域を占め、構図を決定する要素となります。

このように、筆使いにはさまざまなテクニックがありますが、たとえば「急筆」と「遅筆」を使い分けることが非常に重要です。急いで描くことでダイナミックさが生まれ、じっくりと描くことで繊細さが表現されます。多くの画家は、これらの技術を駆使して、力強さと繊細さを同時に表現する作品を生み出しています。

3. 水墨画の制作過程

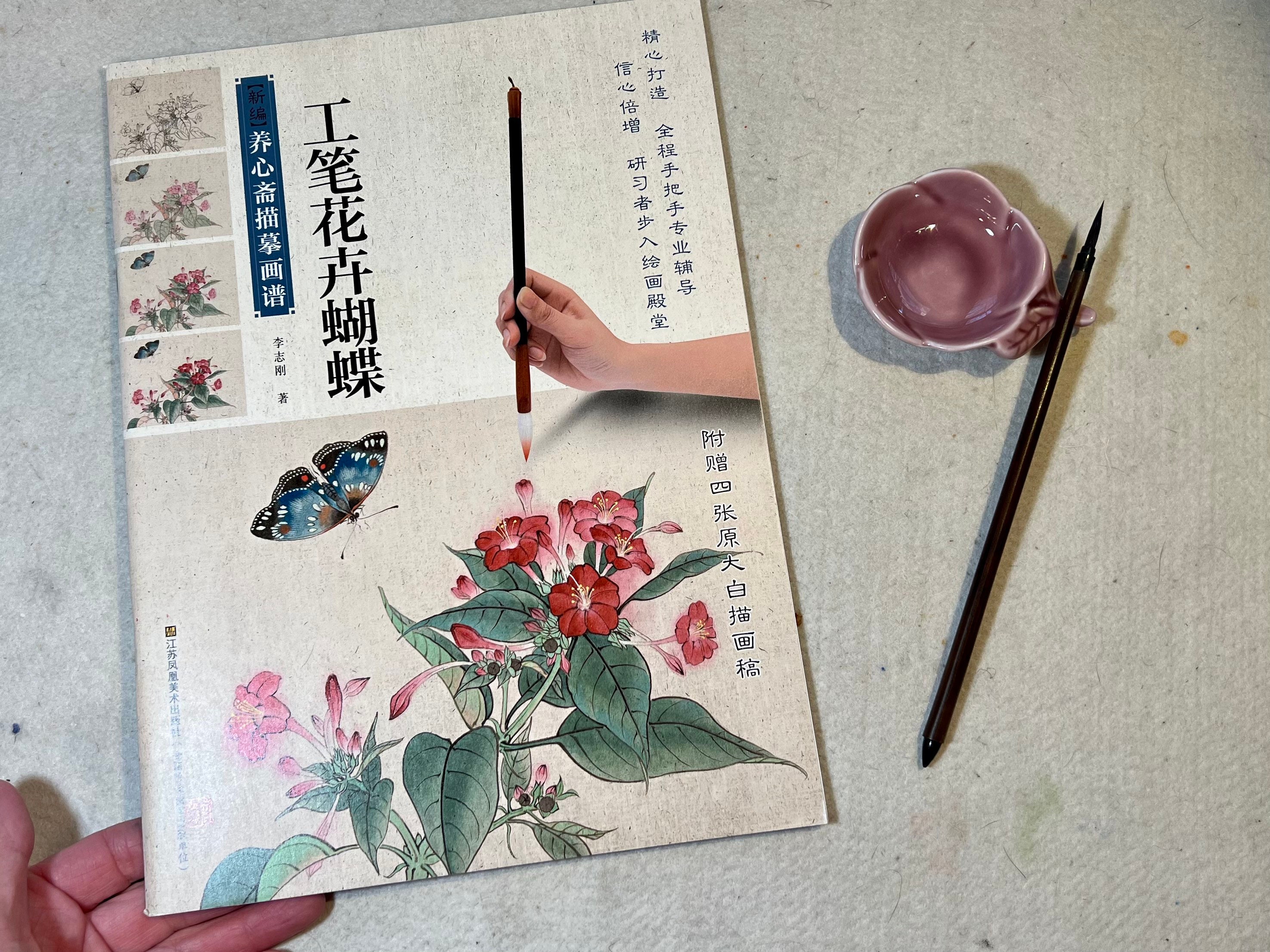

3.1 スケッチの重要性

水墨画を制作する上で、スケッチは非常に重要なステップです。スケッチは、その後の作品の方向性や構成を決定するものであり、画家が描こうとするテーマを視覚化するための初期段階に位置付けられます。多くのプロの画家は、スケッチを通して自分のアイデアを具体化させ、どのような技法や色彩を使うかを考えます。

スケッチは自由な発想の場でもあります。画家はその瞬間の感情やイメージを手にした筆で描き出し、思いついたアイデアをどんどん形にしていきます。この段階では、作品の完成形にこだわらず、自由な発想で描くことが奨励されます。これにより、後のふくらみやリズム感が生まれるのです。

また、スケッチは練習の場でもあります。特に、風景や人物を描く場合、その構造やプロポーションをきちんと理解する必要があります。スケッチを重ねることで、画家は自らの技術を磨くことができるため、非常に重要な役割を果たしています。

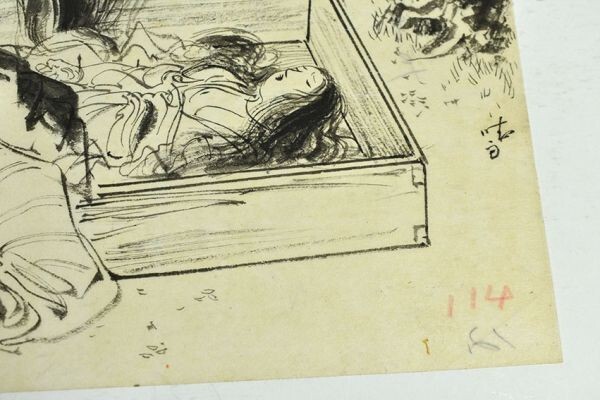

3.2 下書きの技法

スケッチが完成したら、次は下書きに移ります。下書きは、スケッチをもとにした詳細な図を描くプロセスで、最終的な作品の基盤を作る重要な作業です。多くの場合、ペンやチャコールなどで薄く描かれ、後の水墨画の工程でインクを使って仕上げていきます。

下書きでは、特に線の使い方が重要となります。どの部分に濃い線を入れるか、どの部分を淡く描くかによって、作品の雰囲気や立体感が大きく変わります。通常は、下書きが出来た後に、実際の水墨画を描く工程に進むため、細心の注意を払った描写が求められます。

また、下書きの段階では、画面のバランスや構図を確認することが非常に重要です。適切な比率や配置を考慮しながら描くことで、完成品がより効果的に見えるようになります。プロの画家は、下書き段階でも十分に時間をかけ、納得する構図ができるまで試行錯誤を繰り返します。

3.3 最終的な仕上げ

下書きが完成したら、いよいよ水墨画の本体を描く段階に移ります。この過程では、様々な技法を駆使しながら、色味や影、光を意識しつつ表現していきます。最初は薄いインクで全体のバランスを取り、その後に濃いインクや色彩を用いて細部を仕上げていくことが一般的です。

完成品には独特の風合いが求められます。質感を出すために、インクの塗り方や水分の使い方にこだわります。一度塗ったインクが乾いてしまった場合、修正が難しいため、慎重にその場その場で判断して進める必要があります。ここでは、画家の経験と直感が非常に重要です。

最後に、完成した作品を観るときには、どのような意図が込められているか、自らの感じたものを大切にすることが求められます。このプロセスを経て、生まれた作品は、画家の心情や哲学が反映されたものとして、見る者に深い感動を与えることが期待されます。

4. スケッチと下書きのプロセス

4.1 スケッチの方法

水墨画のスケッチには、いくつかの基本的な方法があります。まずは「粗描き」と呼ばれる技法です。この技法は、対象物の大まかな形や構造を捉えるためのもので、筆を大きく動かして描きます。特に、自然風景や動物を描く際に効果的で、流れるようなラインが特徴的です。

次に、コントラストを意識したスケッチ方法があります。特定の部分を強調することで、視線を誘導します。例えば、主要な被写体となる木や山の輪郭を特に強調してスケッチすることで、作品の中での重要性が明確に表現されます。

また、色合いを考慮したスケッチも行われます。特に、下書き段階で色を含めることで、その後の制作における土台を形成します。色の配置やバランスを考えることは、最終的な作品の雰囲気に大きな影響を及ぼすため、注意深く行う必要があります。

4.2 下書きのステップ

下書きに移る際には、スケッチをもとにした詳細な図を描きます。まずは、全体像を把握した上で、主要なラインや形状を明確にします。この段階では、特に不必要な線は省きながら、基本的な形を整えます。その後で、細かいディテールに移ります。

下書きのステップでは、何度も確認しながら作業を進めることが重要です。特に、完成イメージを持ちながら、構図やバランスに気を配る必要があります。このプロセスを経て、最終的な水墨画がどのような形になるかが決まります。

また、下書きには「調整」の意味合いもあります。もしスケッチ段階で気に入らなかった部分があれば、その段階で修正できます。このように、柔軟に進めることが、よりクオリティの高い作品を生むカギとなります。

4.3 構図の考え方

水墨画の制作における構図は、その作品の印象を大きく左右します。構図には「黄金比」や「三分割法」などの理論がありますが、最も重要なのは、見ている人に感情や意味を伝えることです。視線の流れやバランスを考慮し、空間を活かした構図で表現することが求められます。

また、構図には感情を表現する方法でもあります。自然の風景を描く際には、その場所の雰囲気や時間によって構図を変えることも重要です。例えば、朝焼けの時間帯では、柔らかな光の中での描写が求められますが、逆に夕暮れでは、影を意識した構図が必要です。

このように、構図を考えることで、作品が単なる美しさを超え、深い意味を持つものとなります。これは、観客に強い印象を与え、見る者に深い感動を呼び起こす要因ともなるのです。

5. 完成作品の評価と解釈

5.1 観賞者の視点

水墨画を観賞する際、観賞者の視点はとても重要です。観る人によって感じることや解釈が異なるため、一つの作品が多面的な意味を持つことになります。特に、色や形、筆使いに注目することで、それぞれに異なる感情や故事を感じ取ることができます。

また、水墨画特有の「余白」の使い方も観賞者にとって大きなポイントです。余白は、観る側に想像を膨らませる余地を与え、一体感を持たせます。それにより、観賞者自身の心情や経験と結びつけたり、共鳴させる効果があります。

観賞者が作品から感じ取るものは、画家の意図や感情以上のものになることがあり、これが水墨画の魅力の一つであると言えます。観賞者が作品をどのように解釈し、どのように受け取るかは、その人自身のバックグラウンドや経験に大きく関わるため、非常に興味深い現象です。

5.2 作品に込められた意味

作品に込められた意味は、画家の意図や自身の生活、哲学が色濃く表れています。多くの場合、自然や人の感情を通じて、深いメッセージが込められています。例えば、山の風景の作品では、そこに描かれた山は強さや安定を示唆していることが多く、見る者に安心感を与えることができます。

一方で、作品が描かれた時代背景も重要です。その時代の社会情勢や文化的状況により、作品の解釈が変わります。例えば、戦乱の時代に描かれた作品には、平和への願いや希望のメッセージが込められていることが多く、観る者はその文脈を理解することで、作品の持つ本当の価値を理解できるのです。

さらに、作品が完成するまでの過程や、画家の経験も意味の一部です。画家自身が直面した苦労や葛藤、創作の喜びが、作品に込められているため、見る者はその背景を知ることで一層深い感動を得ることができます。

5.3 現代における水墨画の役割

現代においても、水墨画は重要な役割を果たし続けています。特に、伝統文化の大切さを再認識する動きがある中で、水墨画の技法や美学は新たな評価を受けています。多くのアーティストが現代の技法と融合させ、水墨画を新たな形で表現し続けています。

また、ワークショップや展示会を通じて教育的な側面も強調されています。多くの人々が水墨画に触れ、その制作過程を学ぶことで、伝統文化への理解を深めています。これにより、次世代のアーティストも生まれ、文化が継承されていくことが期待されています。

水墨画は、過去の美しさを保ちながら、未来に向け新たな道を切り開いています。こうした伝統的な技法が活かされることで、多様性に富んだ表現が可能となり、現代における重要なアート形式としての地位を築いています。

終わりに

水墨画のスケッチや下書きのプロセスは、作品の基盤を形成する非常に重要なステップであり、その理解が深まることで、水墨画の全体像がより鮮明に見えます。このようなプロセスを経て生まれた作品は、すべての観賞者に独自の感動を提供します。水墨画の背後にある文化や情熱、技術が、これからも多くの人々に影響を与え続けることを期待しています。