中国文化における水墨画の影響は非常に深遠で、多くの国の芸術に広がっていきました。特にアジア地域においては、その美しさや技術が多くのアーティストにインスピレーションを与え、独自のスタイルが形成されてきました。この記事では、水墨画がアジアの芸術にどのような影響を与えたのかを詳しく考察し、具体的な例を通じてその重要性を探っていきます。

1. 水墨画の概説

1.1 水墨画の定義

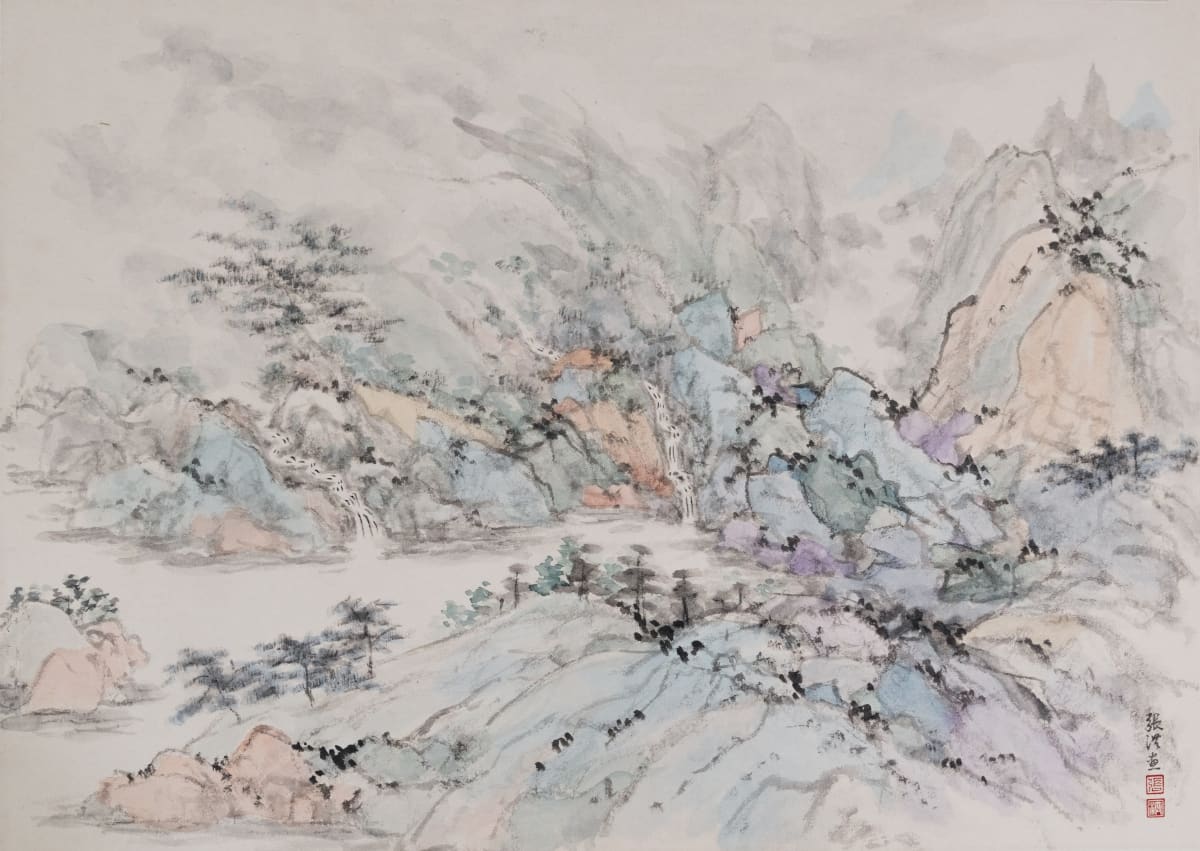

水墨画とは、中国の伝統的な絵画技法で、水を基にした墨と筆を用いて表現されるアートスタイルを指します。この技法は主に紙や絹のキャンバスに描かれ、軽やかさと流動性が特徴です。描かれるテーマは、風景、花鳥、人物など多岐にわたりますが、その全てにおいて、墨の濃淡や筆の運びによって表現される微妙な美しさが重要です。

この水墨画の魅力は、単なる色の美しさだけではなく、その背後にある哲学や自然観にあります。絵の中に生命を宿し、作者の心情や自然の動きを感じさせる力を持っています。そのため、水墨画は単なる技術ではなく、深い思索の表現でもあるのです。

1.2 水墨画の歴史的背景

水墨画の起源は古代中国にさかのぼります。そのルーツは、紀元前3世紀ごろの漢代まで遡り、唐代(618-907年)には既にその形が整ってきました。特に、唐代の詩人や画家たちは、自然の景観を映し出すための新しい技法を探求し、多くの名作が生まれました。

宋代(960-1279年)になると、水墨画は更に発展し、「山水画」と呼ばれる風景画が盛んになりました。著名な画家たちが自然の美しさを強調し、詩と絵が融合した作品が数多く生まれ、文学と美術の新しい時代を切り開きました。これにより、風景画はただの視覚芸術ではなく、感情や哲学を語る重要な手段となったのです。

1.3 水墨画の技法とスタイル

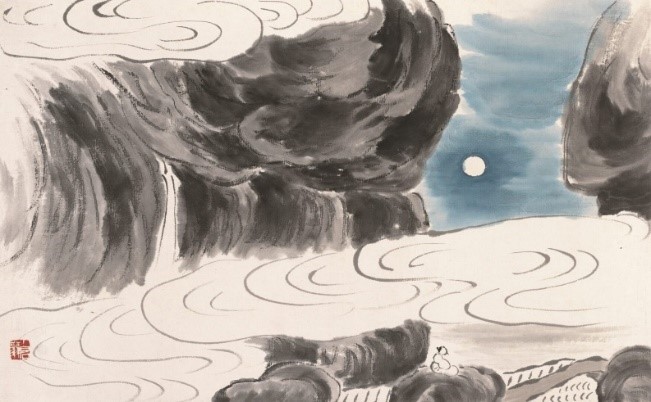

水墨画の技法は、筆の使い方、墨の濃淡、紙の質感など、数々の要素から成り立っています。筆は太さや形が異なり、それぞれの筆が持つ独自の特性を生かすことが求められます。また、墨を水で希釈することにより、濃淡の表現も自在です。例えば、山の重厚感を出すためには濃い墨を用い、雲の柔らかさを表現するためには淡い墨を使うなど、使い分けが重要です。

さらに、水墨画はそのスタイルとして、大きく分けて「工筆」と「写意」の二つがあります。「工筆」は細密で緻密な描写を特徴にし、「写意」はより抽象的で印象的な表現を重視します。特に後者のスタイルは、観る者の想像力を呼び起こす力を持っており、感情をダイレクトに伝えることができるのです。

2. 水墨画の影響を受けた他国の芸術

2.1 日本の水墨画

日本では、室町時代(1336-1573年)に中国から水墨画が伝わり、徐々に独自の発展を遂げました。特に、雪舟等楊(せっしゅうとうよう)や狩野派のような画家たちが、中国の水墨画を基に自らのスタイルを確立しました。これによって、日本の水墨画は中国の影響を受けながらも、日本独自の美意識や自然観を反映する作品が生まれました。

雪舟の作品には、特に「天橋立図」という有名な山水画があります。この作品は、日本の合成美と自然の景観を見事に表現したもので、多くの日本人に感動を与えてきました。日本の水墨画は、筆使いの軽快さや柔らかい表現が特徴で、観る者に静寂や心の平安をもたらします。

2.2 韓国の水墨画

韓国の水墨画もまた、中国の影響を大きく受けながら発展しました。特に李朝時代(1392-1910年)には、韓国の文化的土壌の中で独特なスタイルが形成されました。韓国の水墨画は、自然の美しさを心情的に表現する点に重きを置き、時には民俗的な要素も取り入れました。

代表的な画家には、丹青(たんせい)と呼ばれる井上大尉(いのうえたいい)や、尚武(しょうぶ)と呼ばれる画家たちの作品があり、彼らは自然だけでなく、日常生活の情景も鮮やかに描きました。また、彼らの作品には、韓国独自の美意識や、儒教や仏教の影響が色濃く反映されています。

2.3 西洋芸術における水墨画の影響

水墨画の影響は、アジアだけに留まらず、西洋の芸術界にも広がっています。19世紀後半、西洋美術における印象派のアーティストたちが水墨画に触れ、自由な表現方法や色彩感覚にインスピレーションを受けました。特に、モネやセザンヌなどの画家たちは、自然の描写において新しい視点を持つようになりました。

また、20世紀になると、特にアメリカのアートシーンにおいて抽象表現主義が盛んになる中、アジアの水墨画が持つ精神性や自由な表現方法が一つの模範となりました。アーティストたちは、従来の枠に囚われないアプローチを追求し、水墨画の流動性や即興性が彼らの作品に反映されていきました。

3. 水墨画が影響を与えたアジアの芸術

3.1 東南アジアの芸術との交流

水墨画は、特に中国と接点の多い東南アジア諸国においても強い影響を持っています。例えば、ベトナムの伝統的な絵画には、水墨画の技法が取り入れられた作品が見られ、特に自然の風景や日常の情景を描く際に利用されています。ベトナムの画家たちは、水墨画に独自の色彩感覚やテクニックを付加し、特徴的なスタイルを確立しました。

また、タイの芸術家たちも水墨画の影響を受けていますが、彼らは主に仏教がテーマとなる作品にこの技法を取り入れることが多いです。特に、寺院の壁画や仏像を描く際に、水墨の流動性や筆使いが活かされています。これにより、タイの文化や宗教観が水墨画を通じて具現化されることとなりました。

3.2 インドの芸術への影響

水墨画は、インドの伝統的なアートにも影響を与えています。インドのミニアチュア画には、中国の水墨技法がもたらした影響が見受けられ、特に風景や人物の描写において、細かな筆致が生かされています。インドの画家たちは、水墨画の技法を取り入れながらも、インド特有の色彩やモチーフを加え、独自の作品を創り出しています。

さらに、インドにおける水墨画の受容は、特にインドネシアやマレーシアの芸術とも結びついています。これらの地域でも、水墨画の影響を受けたアート作品が増え、多様な文化が交じり合いながら新しいスタイルが形成されています。このように、水墨画はアジア全体において、文化交流の重要な手段となっているのです。

3.3 中東の芸術に見られる水墨画の影響

中東地域でも、水墨画はその存在感を強めています。特にイランやトルコでは、水墨画の影響を受けた工芸品や絵画が増えており、特に伝統的なカリグラフィーと組み合わせながら独自の美しさを表現しています。これらの地域のアーティストたちは、水墨技法を用いることで、より抽象的で精神的な表現を追求しています。

また、バーレーンやクウェートなどの湾岸諸国でも、水墨画のスタイルが一部のアーティストに取り入れられており、これにより彼らの作品には独自の視覚的アイデンティティが形成されています。このように、水墨画の技法は文化的背景を超えて広がり、さまざまな地域で新しい表現を生み出しています。

4. 現代における水墨画の再評価

4.1 伝統と現代の融合

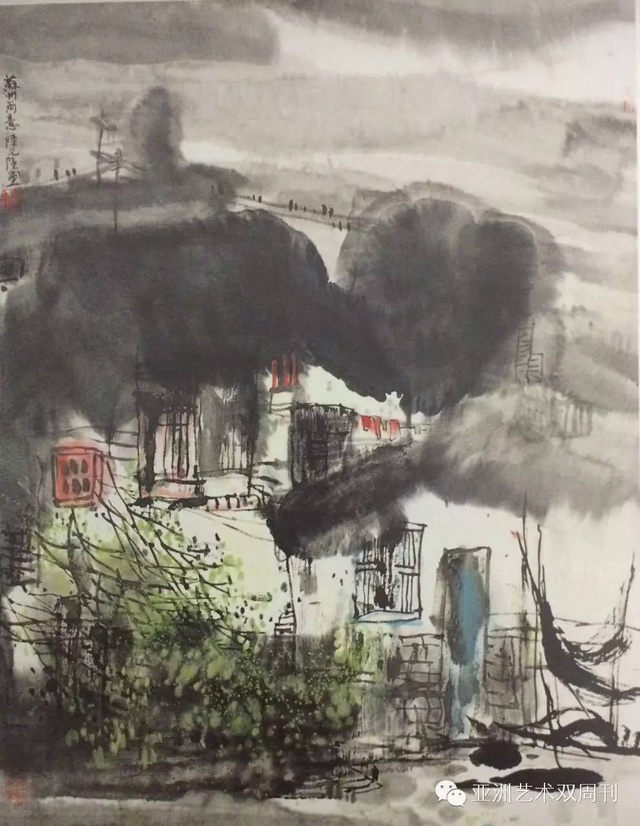

現代のアートシーンでは、水墨画が新たな形で再評価されています。伝統的な技法と現代的なアプローチを融合させた作品が次々と生まれており、アーティストたちは水墨画の本質を保持しつつも、新しい試みとして抽象画との融合を図っています。これにより、伝統的な作品が現代のコンテキストの中で再認識されるのです。

例えば、中国のある現代アーティストは、伝統的な水墨画の要素を取り入れつつ、現代的な素材やテクニックを用いて大胆な表現を試みています。また、インスタレーションアートとして水墨画を扱うアーティストも増えており、その結果、観客が絵画の枠を超えて体験することが可能になります。このような新しい試みは、若い世代のアーティストたちに多様なインスピレーションを与えています。

4.2 新しい技法の探求

現代の水墨画は、技法の探求が進んでおり、新しい表現方法が続々と登場しています。例えば、デジタル技術を用いて水墨画のテクスチャや色彩を再現する試みが盛んです。これによって、従来の水墨画では得られなかった効果を生み出すことが可能になりました。

また、国際的なアートフェアや展示会では、水墨画の新しい可能性を探る試みとして、若手アーティストが独自の視点から作品を発表することが増えています。これにより、創造的な対話が生まれ、アートのコミュニティが広がっているのです。多様な視点が取り入れられることで、これまでにない新しいスタイルの水墨画が生まれ、持続的な発展が期待されています。

4.3 水墨画の国際的な展開

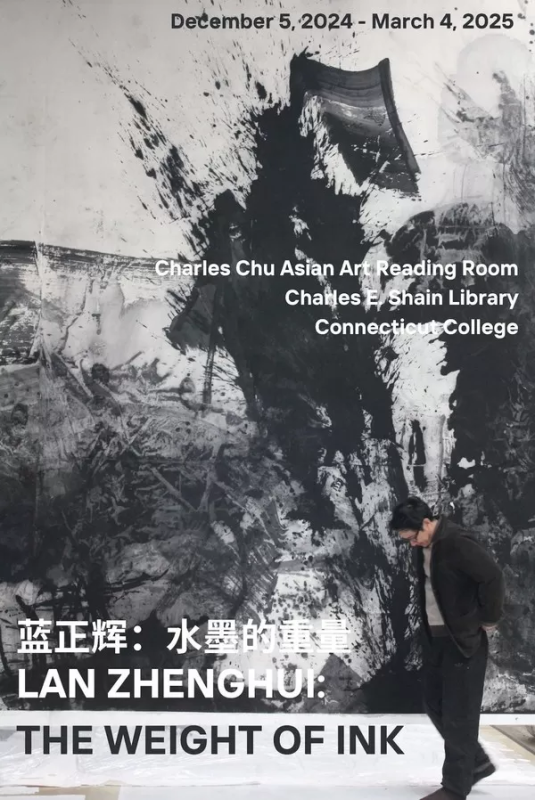

水墨画は、国際的なアートシーンでも注目されるようになってきました。国際的な展覧会で水墨画を特集したり、ワークショップを開催するアーティストも増えており、アートを通じた文化交流が活発化しています。これにより、水墨画の技法やその美学がより広く理解され、愛好されるようになってきました。

また、海外の美術館やギャラリーでも水墨画の作品を取り扱うケースが増えています。特にアジアのアーティストによる現代的な水墨画は、国際的な評価を受けることが多くなってきました。これらの動きは、水墨画が持つ無限の可能性を示しており、文化的な多様性がアートを通じて豊かに表現されることを促進しています。

5. 水墨画の未来

5.1 教育と普及活動

水墨画の未来を考える上で教育の役割が非常に重要です。多くの教育機関では、水墨画の講座やワークショップを開催し、若い世代にその魅力を伝えています。特に、伝統的な技法を取り入れながらも、現代的なテーマや素材を使うことで新しい世代のアーティストを育成することが求められています。

例えば、日本や韓国、中国の美術大学では、水墨画を基礎から学ぶことができるカリキュラムが組まれており、実践的な技術を身につけることができます。これにより、次世代のアーティストたちは、水墨画の深い知識を持ちながら新しい試みを進めることができるのです。

5.2 デジタル化の影響

デジタル化の進展は、水墨画にも大きな影響を与えています。デジタルアートの道具を使って、従来の水墨画のテクニックを再現したり、新しいスタイルを創出するアーティストが増えています。デジタルプラットフォームは、アーティストたちが作品を発表し、幅広い観客とつながる手助けをしています。

また、デジタルメディアを用いた作品は、従来の水墨画とは異なる効果を生むことができるため、アートの表現がさらに多様化しています。オンライン展示やSNSを通じて、メンバー同士の意見交換やコラボレーションも盛んになっており、これにより水墨画の未来がより広がりを見せています。

5.3 国際文化交流における役割

水墨画は、国際文化交流においても大きな役割を果たしています。異なる文化との交流を通じて、水墨画は国際的なアートの対話を促進する重要な媒体となっています。国際的なアートフェアや文化イベントでの展示などを通じて、多様な価値観や感性を持つアーティスト同士が繋がり、新しい表現が生まれることが期待されます。

これにより、新しい世代のアーティストたちが水墨画を通じて互いにインスパイアされ、新たなアートの潮流を生み出すことが可能になります。このような文化交流は、水墨画だけでなく、グローバルなアートコミュニティ全体の発展に寄与し続けることでしょう。

終わりに

水墨画は、中国の伝統的な芸術に根ざしながらも、その影響を広げ、アジア全体の文化や芸術に深い影響を与えてきました。日本や韓国、さらにはインドや東南アジア、中東に至るまで、多様なスタイルが形成され、独自の美しさが生まれています。現代においては、伝統と革新が融合し、新しい技術や表現が登場する中で、水墨画の未来がますます楽しみになっています。

このように水墨画は、国際的な文化交流の架け橋となり、多様な文化が共鳴し合うことで新しい価値が創造されることを期待しています。未来のアーティストや鑑賞者たちが水墨画を通じて、新しい感動や発見を得ることができることを願っています。