漢字は日本語の中で非常に重要な役割を果たしていますが、漢字とともに使われる「送り仮名」もまた言葉の理解や表現に大きな影響を与える要素です。送り仮名は、漢字の意味を明確にし、言葉を読みやすくするために用いられる、ふりがなのような存在です。この記事では、送り仮名の正しい使い方とその背後にあるルールについて詳しく探っていきます。

1. 漢字の送り仮名の重要性

1.1 漢字とは何か

漢字は音と意味を持つ文字であり、その起源は中国に遡ります。漢字は表意文字であり、一つの漢字が一つの概念や意味を表すことが多いです。たとえば「水」は「水」と書き、同時にその物語や性質を表現します。しかし、漢字一つだけでは言葉として成り立たない場合が多く、そこに「送り仮名」が加わることで、意味が完成します。

日本では、漢字が平安時代に導入され、以来日本語の中で独特な発展を遂げました。ただの外来語ではなく、日本人の感覚や文法にあった形で取り入れられ、成長していったのです。例えば、漢字「食」を使い「食べる」と言う場合、送り仮名の「べる」がつくことで動詞としての形が作られます。

さらに、漢字はしばしば異なる読み方を持つため、送り仮名はその読みを明確にする役割を果たします。例えば、日本語では「色」と書いて「いろ」とも「しき」とも読まれますが、文脈に応じて正しい送り仮名をつけることで、誤解を避けることができます。

1.2 漢字の起源

漢字の起源は約3500年前の古代中国にあり、その後、様々な変遷を経て今日の形になりました。初期の漢字は象形文字として出発し、物の形を忠実に表現していました。例えば、「山」は実際の山の形を模して作られました。このような形が、後の抽象的な概念を表すための基礎となっていったのです。

漢字は古代から多くの国家や文化の影響を受けながら進化してきました。特に、日本に漢字が伝わった時期は、国の発展においても大きな意義を持ったとされています。「漢字」を日本語の中で適切に使うためには、その背景や歴史を理解することが必要です。

日本においては、漢字が平安時代の manuscripts に使われ、続く時代においても文学や政治、文化全般に浸透していきました。しかし、漢字そのものが持つ機能だけではなく、送り仮名は日本語の特性を活かすために重要な要素であることが理解されなければなりません。

1.3 漢字の日本語への導入

日本に漢字が伝わったのは、主に中国からの文化的影響を受けた結果です。中国との交易や留学を通じて、日本は漢字を取り入れ、それを日本語の文法体系に合わせてアレンジしました。漢字が入ってきた当初、日本語には漢字による表記が存在しなかったため、送り仮名の利用は非常に重要でした。

例を挙げれば、漢字「行」は「いく」とも「こう」とも読まれ、送り仮名を加えることで文の構造が明確になります。「行く」や「行きます」とすることで、動詞の形が確認でき、意味が伝わりやすくなります。こうした過程を経て、送り仮名の役割は次第に確立されていきました。

また、日本国内での漢字の使われ方において、地域による読み方の違いも影響を与えています。たとえば、ある地域では「木」を「き」と読む一方、別の地域では「もく」と読むこともあります。このような方言的な特色は、送り仮名を通じて調整され、全国共通の言語としての一体感を持たせることに貢献しています。

2. 送り仮名の役割

2.1 送り仮名の定義

送り仮名とは、漢字の後に続けて書くひらがなの部分を指します。これは漢字の読みを助けたり、意味の曖昧さを解消したりするために使われます。例えば、漢字「読む」の場合、「よむ」と読みますが、送り仮名がないと正確な意味を理解するのは難しいかもしれません。

送り仮名は漢字の意味を補足する役割があるため、文章や会話の中で必要不可欠な要素です。送り仮名を正しく使わないと、意図している意味が正しく伝わらなかったり、場合によっては誤解を招くこともあります。このように、送り仮名の役割はただの形式ではなく、コミュニケーションの基本的な一部であると言えるでしょう。

日本語を学ぶ外国人にとって、送り仮名の理解は特に重要です。送り仮名がないと正確な意味を把握しにくく、学習の妨げになります。そのため、日本語教育の現場では、送り仮名の使い方をしっかりと教えることが求められます。

2.2 送り仮名の効果

送り仮名を使用することにより、言葉の意味がより明確になります。例えば、漢字「走る」は「はしる」と読み、送り仮名があることで動詞の特性が明確になります。この場合、送り仮名によって何をするのか、どのように使われるのかが一目でわかります。

さらに送り仮名は、漢字同士の関係性を強調する役割も持っています。たとえば、「考える」という動詞は「考え」と「る」の組み合わせで成り立っていますが、これを送り仮名で表現することで「考える」という行為が一つのフレーズとしてまとめられ、リズム感や流れも生まれます。

加えて、送り仮名は日本語らしさを引き立てる要素でもあります。送り仮名が加わることで、漢字のみの表記に比べて文章が柔らかく感じられ、読みやすさも向上します。これは特に文学作品や詩といった、言葉の表現が重要なジャンルにおいて特に顕著です。

2.3 送り仮名と表記の明確化

送り仮名は、表記の一貫性や明確さを保つ上でも大きな役割を果たします。日本語には同じ漢字でも異なる読み方が存在するため、送り仮名によってその読みを一貫させる必要があります。例えば、「明日」を「あした」と読む時には、送り仮名を省略せずにしっかりと書くことで、意図する意味が伝わります。

また、文章を書く際に送り仮名を適切に配置することで、文の流れが自然になり、読み手もスムーズに理解できるようになります。送り仮名の使用が不適切だと、文全体の意味が変わってしまうこともあり得るため、注意が必要です。たとえば、「行く」「行きます」といった使い分けは、相手とのコミュニケーションにおいて重要なポイントです。

送り仮名を使用することで、文書の整理された印象を与えることも可能です。特にビジネス文書や正式な書類においては、送り仮名の使い方が文の信頼性を高める要素となるため、全体の印象を良くする作用も持っています。

3. 送り仮名の正しい使い方

3.1 基本的なルール

送り仮名を使用する際の基本的なルールとして、動詞や形容詞には必ず送り仮名を付けることが挙げられます。例えば、動詞「食べる」の場合、「食」の部分のみを使うのは正しくありません。「食べる」と記載することで、動詞の形式がはっきりと示されます。形容詞でも同様に、「美しい」と書く必要があります。

送り仮名は、動詞や形容詞の根っこを形成する漢字の部分と、その動詞や形容詞がどのように使われるかを示すパーツとの組み合わせで成り立っています。基本的には、動詞や形容詞の語幹に応じた送り仮名を使うことで、言葉の使い方に統一感が生まれます。

また、名詞に関連する送り仮名も重要です。「友達」に送り仮名を加えない場合、その意味が曖昧になってしまうことがあります。「友人」と「友達」とを区別するには、送り仮名を使って明確に表すことが求められます。これが送り仮名の基本的な使い方の一部です。

3.2 よくある誤用

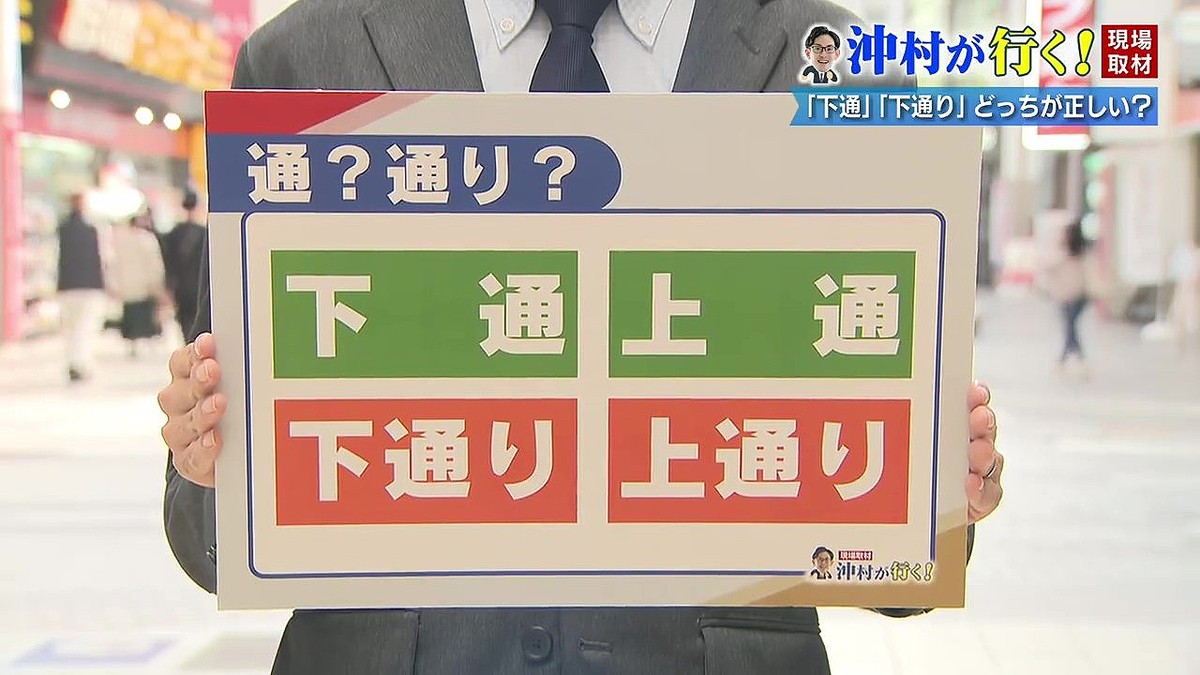

送り仮名の誤用は、日常生活や書類作成の場面でしばしば見られます。一つの一般的な誤用として、送り仮名を省略したり、適切な位置に置かなかったりすることが挙げられます。例えば、「考えを巡らせる」という表現であれば「考」を使い「巡る」と書くことは間違いです。「考えを巡らせる」とすれば、正しい文となります。

また、動詞の活用において送り仮名の位置を間違えると、日本語としての意味が分かりにくくなります。たとえば、「話す」という場合、「話し」になるのが正しいですが、「話す」のままだと不完全な印象を与えることがあります。こうした誤用は、文法に慣れていない人によく見られます。

さらに、「送り仮名の誤解」という問題もあります。たとえば、同じ漢字でも意味が異なる場合、それに応じた送り仮名を選ばなければなりません。「今」と「いま」と「こん」といったように、解釈が多義的である場合は、その文脈に基づいて正確な送り仮名をつけることが求められます。

3.3 文法における送り仮名の位置

文法上、送り仮名は必ずその漢字の後ろに配置される必要があります。これは、正しい日本語の構文を保つためには欠かせない要素です。たとえば、「売る」の場合、「売」に送り仮名をつけることにより、何をするかがはっきりと示されています。正しい形式としては「売ります」となるため、送り仮名の位置を確保することが重要です。

送り仮名の位置は、文章全体のリズムにも影響します。適切な位置に配置された送り仮名は、文章をスムーズに流れるようにし、読みやすさを向上させる要素ともなります。例えば、「遊びに行く」という表現は、送り仮名がなければ「遊び一行」のように解釈されるかもしれません。

さらに、送り仮名の位置を間違えると、他の文法的要素との関係性にも影響を与えることがあります。文脈の中での意味が異なる場合が多く、正しい送り仮名の位置を把握しておくことは、学び手の理解には必要不可欠です。このため、文法的な見地からも、送り仮名の正しい位置を理解することが大切です。

4. 送り仮名に関する注意事項

4.1 送り仮名の省略と誤解

送り仮名を省略することは、時として誤解を招く原因になります。特に日常の会話では、文脈から推測することができるため省略することができますが、文章においては注意が必要です。「見え」などと書くと、「見る」や「見える」と書かれていないため、意図が伝わらない可能性があります。そのため、正式な文書では必ず送り仮名を省略しない方が良いです。

また、送り仮名を省略すると、その文の意図が分かりにくくなります。特に日本語を学んでいる外国人には、送り仮名を省略した文があると知らない単語でも過程の一部であるため、理解に苦しむことがよくあります。たとえば、専門用語が多く含まれる技術文書では、特に誤解が生じやすいため、注意が必要です。

このように、送り仮名の重要性が理解されているにもかかわらず、安易に省くことは避けるべきです。しっかりと送り仮名を使うことで、文章の伝達力が向上することにつながります。

4.2 送り仮名の活用の変化

最近では、カジュアルなコミュニケーションが増えたことから、送り仮名の使い方にも変化が見られます。特にSNSやメールといった非公式な文章では、送り仮名の省略が当たり前になっている場合もあります。この傾向は、若い世代を中心に広まっているため、注意が必要です。

ただし、正式な文書などでは、依然として送り仮名を正しく使うことが求められます。社会に出たときには、ビジネス文書や公的な書類において正しい送り仮名を使用することが求められるため、日常的な使い方に流されずに、正しい形式を身につけておくことが重要です。

また、送信先の相手や文脈によっても、送り仮名の使い方が変わることがあります。相手の年齢や職業によって、送り仮名を使うべきか否かを判断することが求められることもあり得ます。このように、送り仮名の使い方には柔軟性が必要ではありますが、根本的なルールは常に意識しておくべきです。

4.3 一般用語と専門用語の違い

一般用語に対する送り仮名の使い方と、専門用語の送り仮名には、しばしば違いが存在します。一般的な言葉の場合は多くの人々に知られているため、送り仮名の使い方も比較的自由ですが、専門用語ではその使用が厳格に決まっている場合が多いです。

特に、専門分野の言葉はその分野に特化してなければ意味が伝わらないことも多く、送り仮名の使い方が誤っていると、理解が困難になります。例えば、法律用語や科学的な用語では、送り仮名の位置が意味を大きく左右することがあります。

このため、送り仮名は言葉の文脈や使用場面に応じて使い方が異なることが多いです。一般用語であれば少々の省略が許されることもありますが、専門用語では基本に忠実であるべきです。

5. 送り仮名の未来

5.1 デジタル時代における送り仮名

デジタル時代が進む中で、送り仮名も変化を遂げていると言えるでしょう。SNSやメールのやり取りでは、時に省略されることもありますが、一方で、フォーマットやテンプレートを活用することで、正しい送り仮名を保持することができる場面も多いです。特に、スマートフォンの文字入力機能が発展している現代では、正確性が求められるため、送り仮名の重要性が際立つこともあります。

デジタル環境での言語使用は、特に若い世代に多様な表現方法を与えていますが、その一方で正しい日本語の基礎にも目を向ける必要があります。デジタルメディアは変化の早い環境であるため、学んだ文法やルールを的確に活かすことが求められます。

将来的には、送り仮名を意識した言語教育が進むことで、より多くの人が正しいフォームを理解し、適切に使用できるようになることを目指す必要があります。デジタル環境においても、正しい送り仮名の扱いが求められる時代が来ることが期待されます。

5.2 教育現場での役割

教育現場において、送り仮名は基本的な言語教育の一部分として定着しています。そのため、学校の国語の授業では、特に初期段階で正しい送り仮名の使い方を指導する必要があります。子どもたちに運動や感情を表現する際に必要な要素とし、充分に教育されるべきです。

教師たちは子どもたちに対して、送り仮名の重要性や、どのように使うべきかを教え、理解を深めさせる役割を担っています。具体的なケーススタディや実践的な演習を通じて、表記の正確さがもたらす効果を子どもたちに体験させることで、学校での教育が実を結ぶでしょう。

今後は、さらに多様な学習方法が提案される中で、送り仮名の使い方を教えるための新たなアプローチが広がることが期待されます。つまり、教育現場の持つ役割は、現状に留まることなく、進化し続けることが求められています。

5.3 文化的影響と国際的な視点

国際化が進む中で、言語の使い方は変わりつつあります。特に日本語においては、送り仮名が外国人に理解される際の障害となることもあります。輸入された文化や言語が影響を与えつつある現在、送り仮名もまた新しい表現方法の一貫として受け入れられる状況にあると言えるでしょう。

国際的な視点を持ちながら、日本語の美しさや奥深さを他国の人々にも理解させる役割は、送り仮名が果たすことができる一つの重要なポイントです。国際交流が進む中で、送り仮名が日本語特有の文化的な要素として注目され、異文化交流の一環として取り入れることが期待されます。

このように、送り仮名を通じて発展していく過程こそが、文化的交流や理解を促進する鍵となるでしょう。日本語の伝統を保ちながら、送り仮名をより多くの人に伝えていくことは、今後の課題であり、重要な文化財であるとも言えるでしょう。

終わりに

送り仮名は日本語において非常に重要な役割を果たしています。その使い方や意味、背景を深く理解することで、私たちはより良いコミュニケーションを実現できるのです。誤用や省略を避け、正確に使うことが求められる送り仮名は、これからの言語文化においても大切な要素であり続けるでしょう。正しい送り仮名を通じて、私たちの言葉の美しさや豊かさを次の世代へと受け継ぎたいものです。