孫子の兵法は、中国の古典的な軍事戦略書で、今までの千年以上にわたって多くの人々に影響を及ぼしてきました。それは単なる戦闘の技術を教えるだけでなく、広範な戦略的思考の枠組みを提供します。このような背景から、日本においても孫子の兵法は深く受容され、さまざまな分野で評価されています。本稿では、日本における孫子の兵法の受容と評価について、詳細に探っていきたいと思います。

1. 孫子の兵法の概要

1.1. 孫子の生涯と歴史的背景

孫子(孫武)は、紀元前5世紀の中国の春秋時代に生きた軍事戦略家です。彼の時代、戦国時代の初期には各国が争い合っていました。この背景の中、孫子は自ら戦士としての経験を積みながら、戦略の重要性を説きました。彼の生涯に関する具体的な記録は少ないものの、彼が「孫子の兵法」という名著を著したことで名を馳せました。その思想は、戦闘の勝敗を左右する要因として、情報の秘匿、敵の分析、状況に応じた柔軟な戦法を強調しています。

孫子の兵法は、単に戦争に限らず、人生のさまざまな側面にも応用できるとされています。このため、彼の思想は戦争の枠を超えて、政治や経済の分野でも重要視されています。特に、彼の「戦わずして勝つ」という理念は、敵を直接的に打ち破らずとも勝利を得る方法を模索することを教えています。

1.2. 兵法の主要な思想と概念

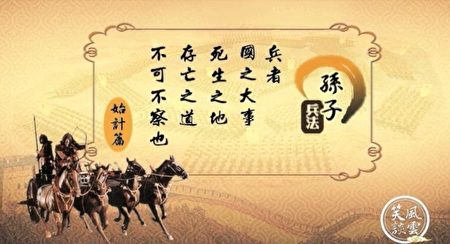

孫子の兵法の主な概念には、情報戦、戦略的柔軟性、敵の分析が含まれます。特に「情報」の重要性は強調されており、「知己知彼、百戦不殆」という言葉に象徴されています。これは、自己の状況と敵の状況を把握することが、勝利の鍵であることを示しています。また、状況に応じた柔軟な戦略が求められるため、「形は水に似る」という表現でも知られています。

兵法の中では、戦場における状況、敵との関係、さらには指揮官の判断といった多岐にわたる要素を総合的に判断する必要があります。このように、孫子の兵法は、単なる戦術にとどまらない、広範な戦略的思考の枠組みを提供しています。

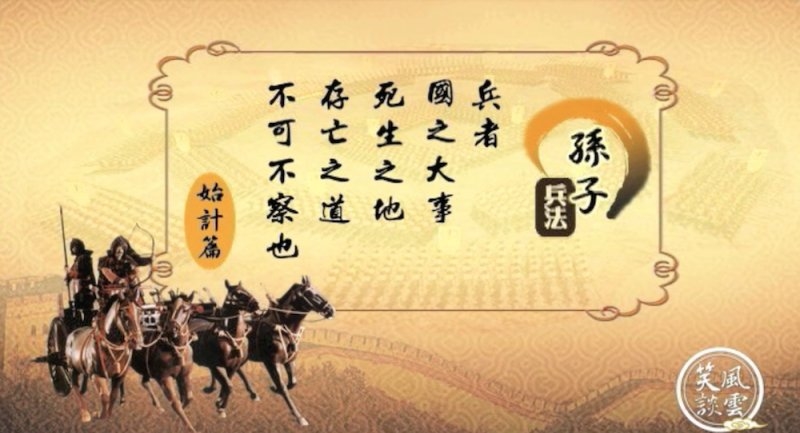

1.3. 孫子の兵法の著作とその構成

「孫子の兵法」は全13篇から成り立っています。各篇では、さまざまな戦略や戦術が詳述されており、それぞれが独立したテーマを持っています。例えば、「計篇」では戦争を始める前に必要な計画や準備について述べられており、「作戦篇」では実際の戦闘における資源の配分や兵力の運用について詳細に触れています。

このように、各篇は現代においても参考にされることが多く、軍事、ビジネス、スポーツなど幅広い分野に応用可能です。また、具体的な事例を示すことで、理論を実践に生かす方法も提案されています。これは、「孫子の兵法」が今もなお読み継がれている理由の一つであると言えます。

2. 日本における孫子の兵法の伝播

2.1. 初期の影響と伝播経路

孫子の兵法は、日本においても古くから影響を与えてきました。その初期の伝播は、平安時代にさかのぼります。当時、日本の貴族たちは中国文化を積極的に受け入れており、漢詩や儒教とともに孫子の兵法も紹介されました。特に、武士階級にとっての戦略的知識は重要であり、彼らは精力的に孫子の兵法を学んでいきました。

鎌倉時代には、武士たちが孫子の兵法を実際の戦術に応用する場面が増えてきました。「源平合戦」や「鎌倉幕府」などの重要な歴史的事件において、孫子の教えが活かされたことが記録されています。これにより、孫子の兵法は武士道の中核とも言える要素となりました。

2.2. 武士道と孫子の兵法

武士道の精神は忠義やコミュニティへの奉仕を重視し、戦闘における道理や倫理感を求めます。そのため、孫子の兵法における「戦わずして勝つ」という考え方は、武士たちの価値観と深く結びついていました。実際、彼らは戦闘において直ちに勝利を求めるのではなく、長期的な戦略を重視しました。このアプローチは、戦国時代において特に顕著に現れました。

武士たちは孫子の教えを基に、自身の戦術や判断を磨きました。その結果、数多くの武将が孫子の兵法を愛読し、実戦に役立てました。特に有名な武将、織田信長や豊臣秀吉は、その軍略の中に孫子の教えを取り入れ、驚異的な戦果を上げました。

2.3. 戦国時代の受容の変遷

戦国時代には、各国の武将たちが競い合い、自己の領土を拡大するために戦略を講じました。この tumultuous period(混乱期)では、孫子の兵法が特に重視されるようになりました。孫子の教えをもとにした戦略は、単なる武力ではなく、知恵や騙し合いの重要性を再認識させるものでした。

戦国時代の終焉を迎えると、孫子の兵法はますます評価されていきました。江戸時代には、平和な時代が訪れ、武士たちは戦ばかりでなく、学問や文化の発展にも力を入れるようになりました。この時期、孫子の兵法は単なる戦術書から、人生の教訓や経営戦略としても評価されるようになり、広く普及しました。

3. 日本の文化における孫子の兵法の位置付け

3.1. 武士と戦術における影響

孫子の兵法は、日本の武士たちに大きな影響を与えてきました。彼らは、戦闘だけでなく、戦略的思考を磨くために孫子の教えを取り入れました。例えば、将軍たちは兵力の配置や情報の取り扱いにおいて、孫子の法則に従っていました。このことは、実際の戦闘の成果に直結し、多くの戦に勝利を収める要因となりました。

また、武将たちはその戦術を議論する際に、今までの成功した例を挙げながら孫子の教えを引用することが多く、彼の文化は単なる軍事にとどまらず、戦略的な思考やコミュニケーションの手段としても使われました。このため、孫子の兵法は武士道を支える重要な基盤となったのです。

3.2. 経済や政治への応用

孫子の兵法の影響は、経済や政治の分野にも広がりました。彼の教えは、競単なる戦争におけるものではなく、競争相手との関係も考慮しながら最適な判断を下すための手法として扱われました。このため、企業経営や政治的な戦略の形成においても、広く応用されるようになりました。

例えば、日本のビジネスシーンでは、孫子の兵法が経営戦略の教本として引用されることが多々あります。「知己知彼」の教えは、マーケットリサーチや競合分析に役立つため、実際に企業が生産計画を立てる際にも活用されています。また、リーダーシップにおいても、孫子の教えは人々を動かすための戦略的思考に活かされています。

3.3. 現代のビジネスにおける活用

現代のビジネス領域でも、孫子の兵法は特に戦略的思考や競争優位を築くための重要な要素として注目されています。多くの経営者は「孫子の兵法」をビジネス書籍の一つとして読むだけでなく、実際の経営判断においてもその教えを取り入れています。例えば、「迅速な判断」や「柔軟な戦略」は、多くのビジネス環境において必要不可欠な要素とされています。

また、名だたる企業が競争に勝ち抜くために、孫子の教えを元にしたセミナーやワークショップを開催することも増えています。これにより、経営者や社員が団結し、戦略的に動く力を高めることができるのです。孫子の兵法は、ただの古典的な戦争書にとどまらず、今日においてもその存在感を放っているのです。

4. 孫子の兵法に対する批判と賛同

4.1. 批判の視点

一方で、孫子の兵法には批判的な意見も存在します。特に、孫子の教えが必ずしも倫理的な側面を重視していないことを指摘する声があります。例えば、情報操作や策略を駆使して勝利を得ることが重視される一方で、それが正当性を欠く場合があるという点です。戦争という文脈において、勝利のために隠れ蓑を使った行動が常に美徳とされるわけではないという意見も存在します。

また、孫子の兵法があまりにも抽象的で、現実の複雑な状況に応じた具体的な解決策を提供していないという批判もあります。特に、現代の多様な技術や情報の流れにおいて、単純な戦略を貫くことが難しくなっています。このような状況において、孫子の教えをどのように適用するかが重要であるため、批判の声が上がるのも当然と言えるでしょう。

4.2. 賛同の見解

それでもなお、孫子の兵法には多くの賛同が寄せられています。商業戦略においても、孫子の考え方は意義があり、特に「五項目(天、地、将、法、計)」は多くのビジネスにおいても重要視されています。これにより、企業は内部環境や外部の競争力を分析し、有効な戦略を策定するための道筋を見出だしています。

さらに、戦略的思考や問題解決においても、孫子の教えは非常に示唆に富んでいます。「選択肢を持つこと」という考え方は、ビジネスや日常生活の中でも大変有用であると支持されています。常に柔軟性を持ちながら、冷静に状況を見極める力を養うことができる点は、高く評価されています。

4.3. 比較文化的視点からの評価

比較文化の観点からも、孫子の兵法は他の戦略思想と並べて語られることが多く、その独自性が際立っています。例えば、古代ギリシャの「戦略論」や日本の武士道と比較しても、孫子の教えには独特の哲学が息づいています。そのため、文化間での戦略的思考における洗練された視点として評価されています。

また、最近では西洋のビジネススクールでも孫子の兵法を教材として用いることが増えてきました。これにより、異なる文化においても有効性が認められていると言えます。特に、「孫子の兵法」の内容が今なお現代社会において有用であることは、普遍的な解を提供している証拠です。

5. 現代日本における孫子の兵法の役割

5.1. 教育と学習における利用

現代日本においては、教育の場でも孫子の兵法が取り入れられています。特に、高校や大学においては、経済や倫理学の授業の一環として孫子の教えが論じられることが多くなっています。孫子の兵法を学ぶことで、生徒たちは戦略的思考や問題解決能力を養うことができ、将来のリーダーシップに役立つ人材を育成する基盤となっています。

さらに、最近の企業研修では孫子の教えを基にしたセミナーが行われ、新入社員から管理職に至るまで、幅広い層がその知恵を取り入れています。これにより、社員は競争力を持つだけでなく、より柔軟で戦略的な思考を養うことができます。教育現場における孫子の兵法の応用は、21世紀の新たな課題に応えるための一助となっています。

5.2. 戦略的思考の促進

孫子の兵法は、戦略的思考を促進する強力なツールとしての役割を持っています。現代のビジネスシーンでは、競争が激化し、迅速な判断が求められています。そこで、孫子の教えは組織が迅速かつ効果的に行動するための道しるべとなります。特に、情報を効果的に活用し、状況に応じた柔軟な戦略を立てる能力は、成功の鍵とされています。

また、個人のキャリア形成においても孫子の教えは有益です。「自分を知り、他人を知る」という教えは、自己理解や対人関係の向上に貢献します。リーダーとしての役割だけでなく、チームメンバーとしての協調性を高めるためにも、孫子の兵法の教えは役立つものとして取り入れられるべきです。

5.3. 将来の展望と課題

今後、孫子の兵法がどのように現代社会に適応していくかは大きな課題です。AIやビッグデータ、デジタルマーケティングといった新しい技術が台頭する中、孫子の教えがどれだけ効果を発揮できるか試験される時代に入りました。しかし、伝統的な戦略的思考は、これらの新しい技術とも組み合わせることで、より高い効果を生む可能性があると考えられています。

一方で、行動経済学や心理学を取り入れた新しい戦略論も存在しますが、これらをいかに孫子の兵法と融合させるかが今後の課題となるでしょう。将来的には、孫子の知恵を現代のビジネスやリーダーシップにさらに応用し、より多くの人々がその利益を享受できるようになることが期待されます。

6. 結論

6.1. 日本における孫子の兵法の意義

日本における孫子の兵法は、単なる古典的な軍事書としてだけでなく、経営や戦略的思考の基盤として現在も生き続けています。その教えは、世代を超えて多くの人々に受け継がれ、さまざまな場面で活用されています。日本の文化や歴史において、孫子の兵法は重要な役割を果たしてきたことは間違いなく、その存在意義は今後も続いていくことでしょう。

6.2. 今後の研究の方向性

今後の研究においては、孫子の兵法を新たな視点から評価することも重要です。特に、現代のビジネスや教育、戦略的思考における具体的な適用事例を通じて、孫子の教えの新しい解釈や実践への応用が求められます。また、異なる文化との対比を通じての理解も、更なる深化をもたらすでしょう。これにより、現代社会における孫子の兵法の価値を再評価し、より一層の発展を目指していくことができるのではないかと期待されます。

以上を踏まえ、日本における孫子の兵法の受容と評価、そしてその将来的な展望について探ることは、文化的な理解を深める上でも重要な意義を持つと同時に、新たな知恵の源として、私たちの生活に役立つことでしょう。