七福神と中国文化の関係について語ることは、中国と日本の文化交流の深さを知る上で非常に興味深いテーマです。この二つの文化は、歴史的に様々な影響を与え合い、豊かで多様な伝承を築き上げてきました。特に七福神は、福をもたらす神々として知られ、親しまれていますが、実はその起源や歴史、象徴性など、多面にわたる理解が求められます。ここでは、七福神の概要から始まり、中国文化におけるその位置づけ、さらには両文化の交差点や現代における役割について詳しく探求していきたいと思います。

1. 七福神の概要

1.1 七福神とは何か

七福神は、日本の神話や民間信仰において、特に幸運や繁栄を象徴する七人の神々です。一般的に知られている神々には、大黒天、恵比寿、毘沙門天、弁財天、福禄寿、寿老人、そして西遊記に登場する道教の神である南天が含まれています。これらの神々は、それぞれ独自の特性や役割を持ち、合計することで、すべての幸福を授けると信じられています。

七福神は、特に新年に祝われることが多く、家族や友人と共に訪れることが一般的です。この時期には、七福神をテーマにした風習や行事が盛んに行われ、煩悩を取り払い幸運を祈願するために神社やお寺を訪れる人々の姿が見られます。7人の神々が描かれたお面や木彫りの像が販売され、家庭で飾られることも多いです。

1.2 七福神の起源と歴史

七福神の起源は、実は中国に由来しているという説があります。元々は中国の道教や仏教の影響を受けた神々であり、日本に伝わる際にアイデンティティを変化させました。恵比寿や大黒天などは、中国の神々を基にした日本独自の解釈が加わり、七福神としての形を持つようになりました。

この歴史的背景を知ると、七福神がどのように日本文化に溶け込んでいったのかが分かります。特に、平安時代から鎌倉時代にかけて多くのストーリーが作られ、七福神は日本中に広まりました。その後、江戸時代には庶民の間で人気が高まり、商売繁盛や家族の幸福を祈る祭りが行われるようになります。

1.3 七福神の象徴と役割

七福神それぞれには、はっきりとした象徴や役割があります。例えば、大黒天は商売繁盛を表し、特に農業や商業の守護神として信仰されています。恵比寿は漁業や商業の神とされ、特に日本の年末年始の行事には欠かせない存在です。また、毘沙門天は戦の神とされる一方で、福徳の神でもあり、信仰の深い神様です。

それぞれの神々の象徴的な特徴は、商売繁盛や家庭円満、健康長寿など、日常生活に密接に関連しています。特に、七福神の中で一番人気のある弁財天は、知恵と音楽、芸術の神として知られ、多くのダンスや音楽イベントで彼女に捧げられることが多いです。これにより、七福神は単なる神々ではなく、日本の日常生活と文化に深く根付いた存在となっています。

2. 中国文化における縁起物の位置

2.1 中国の縁起物の種類

中国文化には、様々な縁起物があります。例えば、ドラゴンや鳳凰、または金魚などの動物は、富や繁栄を象徴し、特にお祝い事や新年の時期に飾られます。加えて、紅包(お年玉)や餃子、年糕(お正月のお餅)など、食べ物も縁起物として重視されます。これらは、家族が集まる時に欠かせないアイテムとなり、幸福や成功を願う意味が込められています。

また、中国では「八」という数字が特に縁起が良いとされ、さまざまな場面で見かけることが多いです。例えば、結婚式や誕生日などの元号にも「八」が使われることがあります。このように、中国文化における縁起物は、視覚的な象徴から言葉や行動にまで多岐に渡ります。

2.2 縁起物の文化的意義

中国の縁起物は、単なる装飾やプレゼントに留まらず、その背後には深い文化的意義が存在します。まず第一に、縁起物は人々の願いや希望を具現化したものです。例えば、蓮の花は清らかさや再生を象徴し、幸運をもたらすと信じられています。故に、蓮のデザインは多くの祭りやイベントに頻繁に登場します。

また、縁起物は家庭やコミュニティの結束を強める役割を果たすことも重要です。年越しの餃子を作る際には、家族全員で協力して作ることで、絆が深まります。これらの行為を通じて、縁起物は単なる物理的存在を超えた、心のつながりを育む重要な要素となっています。

2.3 縁起物と幸福の関係

中国文化における縁起物は、幸福との密接な関係にあります。多くの場合、縁起物はどのようにして人々に幸運をもたらすかという考え方に基づいています。例えば、金魚は富と繁栄を象徴しており、家庭の富が増加することを願う象徴として広く親しまれています。

また、特定の縁起物が取引や商売においても重要な役割を果たすことがあります。たとえば、赤色は幸福をもたらす色とされ、商業の場でも重要視されています。新年を祝う際に使われる赤い飾りや服装は、幸運を呼び込むと信じられ、多くの人々に愛されています。このように、縁起物は中国文化において、人々の心の中に染み付いた大切な存在です。

3. 七福神の中国における位置

3.1 七福神の流入経路

七福神は、日本文化において独自の形を持っていますが、その流入経路は中国に根ざしています。特に、7世紀から8世紀にかけて、唐代の文化が日本に流入する際に七福神の要素も一緒に持ち込まれました。これにより、中国の神々が日本に紹介され、その後一部が七福神として変化しました。

その過程で、特に道教や仏教の影響が色濃く残ることになります。七福神の中でも、恵比寿は元々中国の神様が基になっていますが、日本では独自の解釈が加えられ、漁業や商業の神として親しまれるようになりました。このように、七福神の起源を追うと、中国の文化的影響が強く感じられます。

3.2 中国の民間伝承における七福神

中国の民間伝承にも七福神に類似した神々が存在します。例えば、福禄寿という三神は、繁栄や幸運、長寿を象徴し、縁起物としても非常に人気があります。このように、七福神と中国の神々は、同じ歴史的背景を持ちながらも、それぞれの文化に根付いて異なる形を成しています。

また、七福神が中国の祭りや行事の中でどのように受け入れられているかも注目したいポイントです。例えば、現代の中国では、七福神にちなんだイベントや商品の展開が見られ、両国の文化的な融合が進んでいます。このような交流が行われることで、両国の人々が七福神に親しむ機会が増えています。

3.3 七福神と中国の神々の相互影響

七福神と中国の伝承の神々は、相互に影響を与え合う存在でもあります。日本での七福神の信仰は、道教や仏教の影響を受けながら発展し、同時に中国の神々もまた、様々な試練を経て独自の進化を遂げ。しかし、これらの神々は深い意味や価値を持ち、どちらの文化においても人々の心の中に生き続けています。

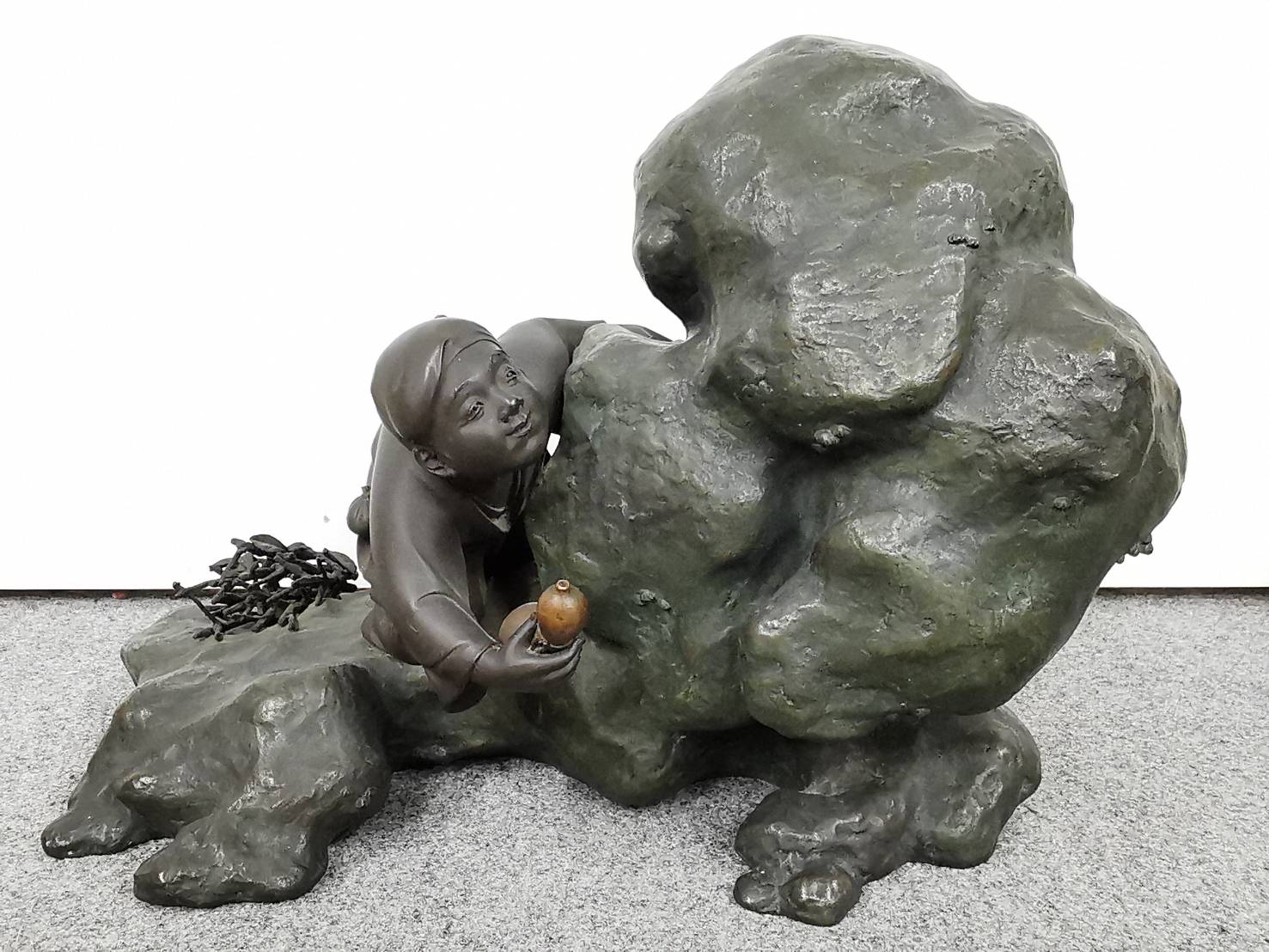

特に、大黒天や恵比寿などは、今でも日常生活や商業活動の中で信仰の対象となっています。さらに、両国の絵画や彫刻にもその影響は見られ、芸術や文化の側面からも両国の神々の関係性が確認できます。このように、七福神と中国の神々の相互影響は、文化の豊かさを示す重要な要素といえるでしょう。

4. 七福神と中国文化の交差点

4.1 七福神の中国風アレンジ

七福神は、文化の交流の中で中国風にアレンジされることもあります。例えば、大黒天は日本では商売繁盛の神として知られていますが、中国ではその役割が若干異なり、農業の豊作を願う神とされています。このように、七福神それぞれが中国文化と日本文化の中で独自の役割を果たすことが、文化的なアレンジの一例です。

また、七福神の図柄や姿は、筆や絵具を用いて中国の伝統的なスタイルで描かれることがあります。特に、縁起物に見られる赤や金の色彩は、幸福を表す中国文化の重要な要素でもあります。日本の七福神が中国の要素を取り入れることで、新たな風味が醸し出されています。

4.2 中国の儀式と七福神の関係

中国の伝統的な儀式の中にも、七福神に関する要素があります。例えば、家族の団らんや新年の祝賀行事において、七福神を祀ることが集う人々としては重要な要素です。特に、七福神と中国の縁起物の組み合わせは、これらの行事を一層特別なものにしています。

さらに、儀式に使われる祭壇には、七福神の絵や像が飾られることがあり、人々はこれに対して祈りを捧げます。これにより、七福神が中国の儀式や行事において、重要な役割を果たしていることが強調されます。このように、文化的な相互作用を通じて、七福神は中国文化における幸福の象徴として受け入れられています。

4.3 七福神が中国文化に与えた影響

七福神の存在は、中国文化にも影響を与えています。例えば、日本の七福神が中国に持ち込まれた際、各地で行われるイベントや祭りに七福神を取り入れる動きが見られます。このように、日本と中国の文化が交差し、新たな形の信仰や行事が生まれることは、両国の相互理解を深める手助けとなっています。

さらに、現代社会においても、七福神をテーマにした様々な商品やイベントが登場し、中国の若者たちの間でもその人気が高まっています。また、SNSを通じて、七福神の物語や関連商品が広まることで、多くの人々に名が知られるようになっています。このような影響は、文化交流の新たな形を示しています。

5. 現代における七福神と中国文化の関係

5.1 現代社会における七福神の位置

現代社会において、七福神は単なる宗教的なシンボルに留まらず、文化的なアイコンとしても重要視されています。特にお正月や祭りの際には、七福神をテーマにした商品が数多く販売され、流行を追う人々の間でも注目を集めています。更に、七福神をモチーフにしたアートやファッションが根付くことで、現代における新しいスタイルが生まれています。

また、七福神は観光資源としても活用されています。多くの神社や寺院が「七福神巡り」としてこの神々をテーマにした新たな観光客を呼び込むイベントを開催しており、人々はこの機会を利用して幸福をもたらす神々を訪れています。これにより、七福神は単なる神々から、地域振興や文化交流のシンボルへと進化しています。

5.2 七福神イベントと中国文化の融合

最近では、中華圏でも七福神イベントが行われるようになっています。たとえば、日本の文化イベントにおいて七福神をテーマにしたブースが設けられることが多く、参加者が自分の願い事を書く「七福神願掛け」などが行われています。さらに、食文化においても七福神をテーマにした料理が提供され、両国の文化の相互理解が進む機会が増えてきています。

また、音楽やダンスイベントでも、七福神を取り入れたパフォーマンスが行われることがあります。伝統的な日本の踊りや楽器と中国の文化が融合することで、新たなエンターテイメントの形が生まれています。これにより、七福神は中国文化の中でも重要な要素として受け入れられることが伺えます。

5.3 未来の展望と可能性

未来において、七福神と中国文化の関係はますます深まることでしょう。移民や観光などの影響で、文化の交流が進む中で、七福神に関連するイベントや商品のシェアはさらに広がると思われます。特に、若者を中心に、七福神が持つ幸運の象徴としての存在価値が見直され、さらなる人気が期待できるでしょう。

また、デジタル技術の進化により、オンライン上でも七福神に関する情報の共有や交流が進むことで、ますます境界を越えた文化的なコミュニケーションが生まれるかもしれません。SNSを通じた国際的な繋がりも促進され、多くの人が幸福の象徴としての七福神を賞賛し合うようになるでしょう。

まとめ

七福神は、日本と中国の文化の交流に深い影響を与える存在であり、それぞれの独自の文化的要素を持ちながら、互いに補完し合っています。七福神の歴史や象徴、そして引き続いて受け入れられているその位置づけは、両国の人々が幸福を求める気持ちを反映しています。今後も文化の壁を越えて、七福神が持つ福を象徴する力は、多くの人々に愛し続けられることでしょう。