水墨画は中国文化の重要な一部であり、その技法や表現方法は多様で奥深いものです。水墨画は、単に絵を描く手段としてだけではなく、画家の内面的な感情や思想、自然や風景への理解をも表現する方法でもあります。本記事では、水墨画の技法と表現方法に焦点を当て、その背景や魅力に迫っていきます。

1. 水墨画の歴史

1.1 水墨画の起源

水墨画は、漢代にさかのぼると言われていますが、その起源ははっきりとはしていません。初期の水墨画は、主に石刻や陶器に描かれる模様として存在していました。隋代、唐代にかけて、文人たちが詩や書と結びつけた表現方法として発展しました。この時期、水墨画は単なる描写から、思想や感情を表現する手段としての地位を固めていきました。

水墨画の特徴は、墨の濃淡や水の使い方によって、立体感や動感を表現できることです。特に唐代の画家たちは、筆の運びや墨の濃淡を駆使して、自然の美しさを余すところなく描き出しました。この時代の作品には、流れるような線や柔らかい色調が見られ、後の水墨画に大きな影響を与えました。

1.2 江南水墨画の発展

江南地方は水墨画の発展において重要な役割を果たしました。特に、宋代から元代にかけて、江南地方の自然環境と風光明媚な風景が多くの画家にインスピレーションを与えました。この地域では、山、水、田園風景が多く描かれ、特に「江南水墨画」として知られるスタイルが確立しました。

江南水墨画の特徴は、柔らかな筆致と繊細な表現です。画家たちは、屋根の上の煙や、川面に映る月影など、日常の中にある美しさを捉えました。例えば、近代水墨画の巨匠である呉冠中などは、江南の風景をテーマにした作品が多く、彼の作品には深い郷愁が漂っています。このように、江南水墨画は風景画として極めて高い評価を受けています。

1.3 近代水墨画の変遷

近代の水墨画は、伝統的な技法を保ちながらも、現代の価値観やスタイルを取り入れた作品が増えてきました。20世紀初頭、中華人民共和国成立後、国の文化政策が水墨画の復興を促しました。この時期、伝統を重んじるだけでなく、西洋の技法や概念を融合させた新しいスタイルが生まれました。

また、著名な画家たちが国際的な舞台でも活動するようになり、その影響を受けた若手アーティストたちも現れました。例えば、徐悲鴻のように、西洋の油絵技法を取り入れることで、より動的な表現を果たす様子が見受けられます。こうした変遷を経て、現代の水墨画は多様性を増し、さまざまなスタイルや表現が共存する場となっています。

2. 水墨画と風景画

2.1 水墨画における風景の重要性

水墨画において風景は、単なる背景やテーマではなく、画家の内面的な感情や思想を映し出す大切な要素です。自然を描くことで、画家は心の内面を表現し、観る者に感動を与えることができます。山や水、雲などの自然現象には、静けさや躍動感があり、それぞれが持つ意味を感じ取ることができます。

また、風景を描くことは、中国文化において哲学的な意味合いも持つテーマです。特に、道教や儒教の思想が影響を与え、自然との調和が非常に重要視されてきました。画家は、自然を通して人間の存在意義を問いかけることができ、作品には深い哲学的なメッセージが込められています。

2.2 代表的な風景画作品

水墨画における代表的な風景画作品には、王蒙の「山水図」や、李洪絵の「青山緑水図」があります。これらの作品では、山の雄大さや水の流れが壮大に表現されており、観る者に強い印象を与えます。特に、王蒙の作品は、自然と人間の関係を考えさせるような、深いメッセージ性を持っています。

また、近代に入ると、現代の画家たちも風景をテーマにした作品を多数制作しました。例えば、呉冠中の作品には、実際の風景を基にしたものから、抽象的な表現に至るまで、幅広いスタイルが展開されています。これにより、風景画としての水墨画は進化を続けています。

2.3 風景画のスタイルと流派

水墨画の風景画には、様々なスタイルと流派が存在します。伝統的な「五尺」ですとか「桔梗」など、技法や題材によって異なるスタイルが形成されてきました。「五尺」は主に正方形や長方形に分かれて描かれ、画面全体には動的なバランスが求められます。

一方、「桔梗」と呼ばれるスタイルは、シンプルな表現を特徴とし、色彩が最小限に抑えられるため、見る側の想像力を掻き立てます。このようにスタイルや流派の多様性は、水墨画の魅力の一部です。

3. 水墨画の技法

3.1 濃淡の技法

水墨画の最も基本的な技法である濃淡の使い方は、その作品の表情や雰囲気を大きく左右します。濃い墨を用いることで、力強さやダイナミックさを表現できる一方、淡い墨を使うことで、柔らかさや繊細さを表現することができます。この対比が、作品に深みや奥行きを与えます。

具体的には、筆先の角度や圧力を変えることで、墨の濃淡を自由に操ることが可能です。例えば、同じ部分を何度も擦ることで、色の深みを増すことができ、また一度に多くの水を使って描くことで、淡い水と光の効果を演出することができます。これにより、同じ風景を描いても、異なる感情や印象を与えることができるのです。

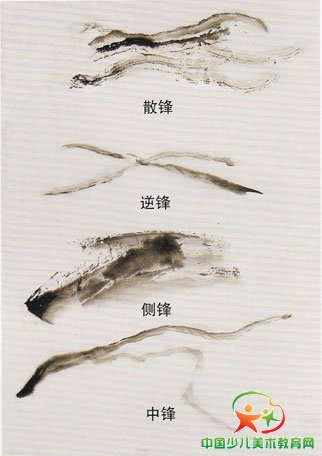

3.2 筆使いのバリエーション

水墨画では、筆使いが絵の美しさを決定づける要素になります。画家によって、扱う筆の種類や運び方に個性が見られるため、同じ風景を題材にしても全く異なる印象を与えます。例えば、細い筆を使って繊細な線を描くことで、風の流れや葉の揺れを表現することができます。

また、力強い線を引くために太い筆を使用することで、岩や山の力強さを表現できます。このように、筆使いは技術だけでなく、画家の思想や気持ちを反映する重要な要素です。さらに、筆を使った様々なテクニックや運び方は、学ぶごとに理解が深まり、自分自身のスタイルを形成するためのヒントにもなります。

3.3 水の使い方

水墨画における水の使い方は、技法の中でも特に重要な要素です。画家は、水を使って墨の流れや広がりをコントロールします。適切な水分量を見極めることで、作品に透明感や微細な変化を持たせることができます。

また、水を使った技法には「濡れ墨」の使い方もあります。墨を水で薄めた後、特定の部分にあえて濡れた状態で描くことで、墨のにじみやぼかしを表現する手法です。この技法を駆使することで、自然界の微妙な変化や光の透過を表現できます。こうした水の使い方をマスターすることで、水墨画の技術を一層高めることが可能です。

4. 水墨画の表現方法

4.1 抽象的表現と具象的表現

水墨画には、抽象的な表現と具象的な表現が共存しています。具象的表現は、山や水などの具体的な形を描き出し、その特徴を忠実に再現します。一方で、抽象的表現は、存在するものを完全に描き出すのではなく、そのエッセンスや雰囲気を捉える方法です。

具象的表現を用いた作品は、観る者が風景を直接感じ取ることができ、リアルな体験が得られます。対して、抽象的表現では、観る者の想像力を刺激し、多様な解釈が可能になるため、より深い感情的なつながりを生み出すことができます。

4.2 色彩の役割

水墨画の魅力は墨に限らず、色彩の使い方にもあります。水墨画は基本的にモノトーンですが、時折、薄い色を加えることによって作品に奥行きや新しい意味を持たせることができます。例えば、淡い色を加えることで、山の奥行きや空気の透明感を表現することができ、観る者により自然な印象を与えることができます。

色彩はまた、作品に物語をもたらす要素ともなり得ます。色彩を基にした感情を示したり、特定のテーマに合わせてカラーリングすることで、観る者に強力なメッセージが伝わります。特に、赤や金の色は幸福や繁栄を象徴するため、作品に彩りを加えることで、ポジティブな印象を与えることができます。

4.3 作品に込められた思想

水墨画には、画家の思いや哲学が深く込められています。描かれている風景や対象物は、実際の対象以上の意味を持ち、観る者に考えさせる要素がたくさんあります。例えば、山や水を描くことで自然との調和を表現論じたり、特定の景色を通して過去の思い出や感情を訴えるなど、画家の内面的な世界が反映されています。

作品の背後には、描いた画家自身の感情や背景が潜んでいて、観る者は作品を通じてその一端を感じることができます。これは、作品自身に観る者へのメッセージとしても作用し、より深い理解を促すことにもつながります。水墨画は、単なる視覚芸術ではなく、心のスピーカーとしての役割も果たしているのです。

5. 現代における水墨画の動向

5.1 現代アーティストの取り組み

近年の水墨画は、現代アーティストたちの手によって新たな表現を追求しています。例えば、デジタル技術を取り入れたり、コラージュ技法を試みたりと、伝統との組み合わせが行われています。これによって、従来の技法にとらわれない自由なスタイルが生まれ、その創造性は国際的に評価されるようになりました。

また、多くの若手アーティストたちは、個々のバックグラウンドや文化的背景を反映させた作品を制作しています。このような新しい試みは、国際的な展覧会でも注目を集めており、伝統的な水墨画の枠を超えた表現が広がっています。彼らの作品には、東洋と西洋が融合したアイデアや、現代の社会問題を題材にした作品もあり、観る者に新しい視点を提供しています。

5.2 グローバル化と水墨画

グローバル化の進展によって、水墨画は国際的なアートシーンでも重要な存在になっています。世界中のアーティストがこの技法に興味を持ち、西洋のアートスタイルと融合させることで、新たなジャンルを形成しています。このように国境を越えて影響を受け合うことは、水墨画の成長を促す要因となっています。

さらに、国際的な展覧会やアートフェアでの水墨画の展示も増え、観る者が多様な視点からこの技法を理解する機会が増えています。グローバルな視点から水墨画を見ることで、ただの伝統的な技法としてだけでなく、現代アートとしての一面も強調されています。

5.3 展覧会とその影響

水墨画の展覧会は、その技法や魅力を広く伝えるための重要な場です。さまざまなテーマやスタイルに焦点を当てた展覧会が行われ、画家たちが新しい実験を行う場ともなっています。また、観る者が直接作品に触れることができる貴重な機会でもあり、その影響は大きいです。

特に近年では、オンライン展覧会なども増えてきており、世界中の人々が手軽に作品を楽しめる環境が整ってきました。このような取り組みは、水墨画の認知度向上だけでなく、次世代のアーティストたちに新たなインスピレーションを与える原動力ともなっています。

6. 水墨画の学び方

6.1 初心者向け教室

水墨画を学ぶ際、初心者向けの教室が多く存在します。これらの教室では、基礎からじっくりと教えてくれるので、初めての方でも安心して学べます。特に、筆の使い方や墨の濃淡の調整など、基本的な技法をしっかりと教わることが重要です。

また、グループでの学習では、他の受講生との交流を大切にしつつ、一緒に技術を磨くことができるのも大きな魅力です。互いに刺激を受けながら、作品について意見を交換することで、新たな視点や考え方を学ぶことができます。

6.2 自宅での練習法

教室での学びだけでなく、自宅でも実践を重ねることが重要です。日常生活の中で、軽いスケッチから始め、徐々に本格的な作品に取り組むことで、自分のスタイルを確立することができます。画材も必要ですが、何よりも時間をかけて慣れることが大切です。

また、インターネットや書籍を利用して、名画や名人の作品を参考にすることで、さらなる技術向上が見込めます。特に、色々な技法やスタイルを取り入れ、アレンジを加えることで、自分自身の作品に個性を持たせることが可能です。

6.3 名作から学ぶ技術

著名な水墨画の作品を直接観察することも、学びにつながります。大きな美術館や展覧会で名作を見ることで、実際の色合いや筆使い、構図の工夫を感じ取ることができます。これにより、自らの作品に新たな視点を取り込むことができ、技術の幅を広げることができます。

また、注目すべきは、同じ題材を各時代の画家がどう捉えているかを比較することです。例えば、山水画であれば、異なる時代の画家がそれぞれ異なるアプローチを取った作品を観察し、自らの技法に生かす事ができるでしょう。

終わりに

水墨画は、深い歴史と技術を持つ中国の伝統的な藝術であり、現代にも息づいています。技法や表現方法の多様性、またそれが持つ哲学的な意味合いは、一見して魅力的です。初心者から経験者まで、誰もがこの藝術を通じて新たな発見や感動を得ることができるでしょう。水墨画の世界に入り込み、独自のスタイルを確立することで、さらなる表現の境地に至ることを願っています。