中国文化において、鶴は非常に特別な存在です。長寿や幸福、繁栄などの象徴として広く認知されており、数多くの文学作品にもそのモチーフが用いられています。本記事では、鶴のモチーフをテーマに、中国の古典文学から現代文学に至るまでの分析を行い、その背景や象徴的意義を深く探求します。鶴が持つ文化的な重要性とその文学作品における役割について、具体的な事例を交えながら解説します。

1. 鶴と中国文化の関係

1.1 鶴の象徴的意義

鶴は中国文化の中で幸運のシンボルとして知られており、特に長寿と繁栄を象徴しています。古来より、「鶴は千年」という言い伝えがあり、鶴が長寿を代表する存在として敬われてきました。これは、鶴の優雅な姿とその長生きする特性から来ていると考えられています。そのため、鶴は高齢者や長寿を祝う際によく用いられるモチーフでもあります。

また、鶴は人間の夢や希望も象徴します。多くの詩や物語において、鶴は主人公たちの希望や願いを成就する存在として描かれています。例えば、王陽明の『鶴の夢』という詩では、夢の中で鶴と飛び立つことで、自らの理想や目標を追い求める姿が表現されています。このように、鶴は単なる鳥のモデルではなく、深い象徴性を持っています。

1.2 鶴の出現する神話と伝説

鶴にまつわる神話や伝説も多く存在します。例えば、「白鶴が天に昇る」伝説では、白鶴が天界の使者として世界に幸運を運ぶとされています。この物語では、白鶴が持つ神秘的な力が強調され、人々の生活に幸福をもたらす存在として描かれています。また、民間伝承にも鶴にまつわる話が多く、特に老夫婦が鶴を助けたことで、その鶴が恩返しをするストーリーが有名です。このような物語は、道徳的な教訓を含んでおり、鶴を介して人々の善行を奨励しています。

さらに、鶴は中国の道教においても重要な役割を果たします。道教では、鶴は不老不死の仙人の象徴とされ、精神的な成長や自己実現を目指す者にとっての理想の存在です。このような宗教的な要素も含まれることで、鶴は中国文化における深い意味を持つこととなりました。

1.3 鶴の文化的背景

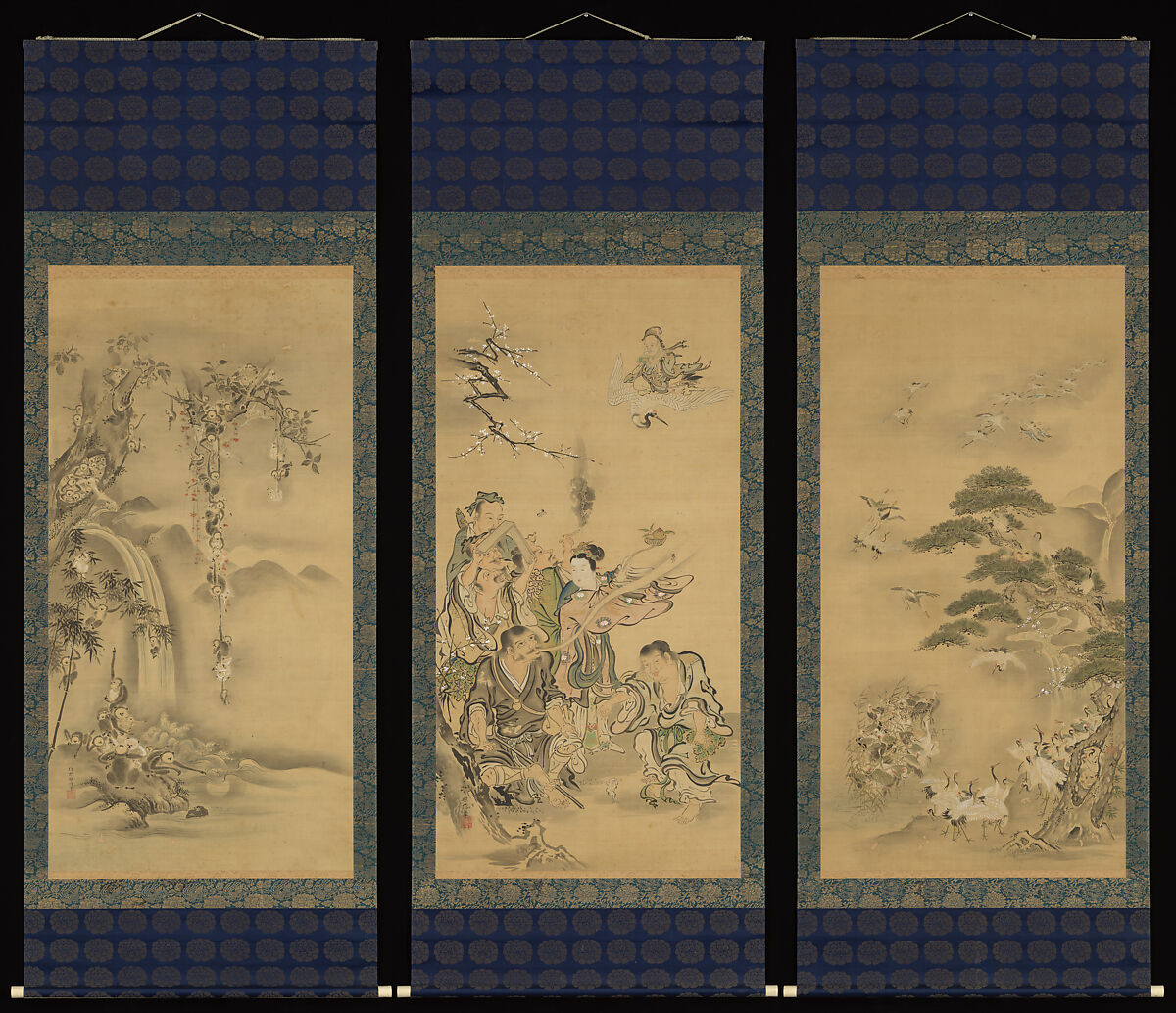

鶴に関する文化的表現は、絵画や工芸品、民俗芸能などさまざまな形態で見ることができます。例えば、鶴を描いた絵や彫刻は多くの人々に愛され、その美しさが評価されています。また、鶴をモチーフにした陶器も存在し、これらは装飾品や贈り物として人気があります。

美術作品では、鶴の優美な姿や舞いの動きが、技術的に巧みに表現されることが多いです。また、鶴の姿を借りて抽象的なメッセージを込めることも常に行われています。たとえば、鶴が舞い上がる瞬間を描くことで、人々の希望や夢を際立たせる表現手法があります。こうした文化的な背景を通じて、鶴の持つ象徴的意味が一層深まっています。

2. 鶴と幸福の関連

2.1 鶴が持つ幸運の象徴

鶴は、その優雅な姿勢と長寿の象徴であることから、中国においては幸運を代表する存在ともなっています。特に、結婚式や祝い事においては、鶴をモチーフにした装飾品や絵画が用いられます。これにより、鶴は新しい生命の始まりや幸福な未来を象徴する役割を果たします。

また、鶴のデザインを取り入れた風呂敷や贈り物は、相手に対する祝福の意味を込めています。このような文化的慣習は、鶴が単なる鳥としての存在を超えて、人々の願望や夢を映し出す存在になっていることを示しています。

2.2 鶴にまつわる祝祭と行事

鶴に関連する祝祭や行事も多く、これらは鶴の象徴的意味を強調する重要な機会となります。たとえば、春節や中秋節などの重要な節句では、鶴をテーマにした行事が行われます。これらの行事では、鶴のお守りを作ったり、鶴を描いたランタンを飾ったりすることが一般的です。

特に、春節では、鶴の舞を演じる伝統舞踊が行われ、これによって人々の幸福と繁栄を祈願します。このような行事を通じて、鶴は地域社会の結束を強める役割も果たします。鶴を通じた共同の祝福は、文化的なアイデンティティを感じさせるものでもあります。

2.3 鶴が描く幸福な生活像

鶴は、理想的な幸せな生活の象徴としても捉えられています。多くの文学作品や芸術では、鶴が登場する場所は平和で美しい環境であることが多く、それが人々にとっての善き人生の象徴となります。たとえば、漢詩では鶴が静かな湖面で優雅に舞う情景が表現され、穏やかで幸福な生活の理想を描写しています。

このような表現は、鶴と共に過ごすことがいかに美しく、幸せな時間であるかを示しています。また、鶴が人々と共に生活することで、幸福感が生まれる様子が描かれることもあります。これにより、鶴は単なるシンボルではなく、実際の生活の中での幸福の具現化とも言える存在となっています。

3. 鶴のモチーフを用いた古典文学

3.1 詩歌における鶴の表現

中国古典文学の中で、鶴は特に詩歌において頻繁に描かれています。有名な詩人たちも鶴を愛し、その美しさを表現するために様々な手法を用いています。例えば、杜甫や李白などの大詩人たちは、鶴を通して自らの感情や思想を表現し、自然との調和を描き出しました。

鶴にまつわる詩では、飛翔する鶴とその美しい姿勢がしばしば比喩として用いられ、詩のテーマと結びつけられます。たとえば、李白の『庐山谣』では、鶴が山の頂で舞う様子を描写することで、自由や解放感を表現しています。このような詩的表現を通じて、鶴は私たちに夢や高みへの憧れを感じさせてくれます。

3.2 散文の中の鶴の役割

散文においても、鶴は重要な役割を果たします。古典小説や物語に登場する鶴は、そのストーリーの進行に大きな影響を与えることがあります。鶴は象徴的なキャラクターとして、主人公に幸運をもたらす存在とされることが多く、このことが物語のクライマックスや展開に寄与します。

代表的な例として、古典小説『紅楼夢』では、鶴が出てくる場面があり、主人公の夢や理想を象徴しています。このような描写は、キャラクターの成長や葛藤を通じて一層深い印象を残すことができます。鶴が持つ象徴性が物語の深層に作用し、読者に強いメッセージを伝える手助けをしています。

3.3 古典文学の中の鶴の物語

古典文学の中には、鶴にまつわる感動的な物語が数多く存在します。たとえば、「鶴の恩返し」という民話は、恩を受けた鶴が人間に感謝する様子を描いています。この物語では、鶴が人間のために織物を作る過程が語られ、最終的には恩返しとして鶴が自らの姿を捨てるという感情的な展開が待っています。

このように、鶴の物語は感情の深さや道徳的な教訓を含んでおり、読み手に大きな影響を与える要素となっています。鶴が持つ象徴的な価値は、この民話を通じても明らかになり、鶴が人間と深い絆を結ぶことができる存在として描かれています。

4. 鶴のモチーフを用いた現代文学

4.1 現代小説における鶴の象徴性

現代文学でも、鶴は重要なモチーフとして登場しています。作家たちは、鶴を通じて現代社会の様々なテーマを表現しています。たとえば、ある現代小説では、主人公が鶴を見て過去を思い出す場面があります。このことを通じて、鶴は忘れられない記憶や感情の象徴として機能しています。

また、環境問題や社会問題に関する作品においても、鶴はシンボリックな存在として広く使われています。鶴が絶滅の危機に瀕している状況を描くことで、作家は自然の大切さや持続可能な社会について考えさせるメッセージを伝えています。このように、現代文学における鶴は、その象徴性をより多様な視点から再解釈する手段となっています。

4.2 鶴が描かれるキャラクター分析

現代文学では、鶴が具体的なキャラクターとして表現されることもあります。鶴の姿を持つキャラクターは、しばしば自由や希望の象徴とされ、主人公と対になる存在として描かれます。これは、鶴が持つ象徴的な意味が、キャラクターの性格や行動にこの上ない影響を与えることがあるからです。

たとえば、一部の小説では、主人公が鶴のように優雅に生きることの重要性を学ぶ過程が描かれています。このプロセスを通じて、鶴は主人公の成長や変化の象徴として機能します。また、鶴が持つ人間的な側面を強調することで、読者に深い共感を呼び起こします。

4.3 現代詩と鶴の関係

現代詩においても、鶴は魅力的なテーマとして取り上げられています。詩人たちは、鶴を用いることで、自らの感情や瞬間の美を表現することが多いです。たとえば、現代詩においては、鶴が舞い上がる光景を美しく描写し、それが人々の心に響くような作品が多く見られます。

また、鶴は詩においてメタファーとして機能することもあり、自由や孤独、希望の象徴として多様な解釈を受けています。詩人たちは、鶴の描写を通じて、私たちの内なる感情や希望を探求するきっかけを提供します。このように、現代詩における鶴は、詩のテーマやメッセージを豊かにする道具として利用されています。

5. 鶴のモチーフの解釈と分析方法

5.1 文学作品におけるモチーフ分析の手法

鶴のモチーフを理解するためには、まずモチーフ分析の基本的な手法を把握することが不可欠です。文学作品におけるモチーフは、一貫したテーマや象徴を持ち、物語の展開やキャラクターの成長に深く連携しています。この分析手法を用いることで、鶴がどのように作品に影響を与え、物語全体のメッセージに貢献しているのかを明らかにすることができるのです。

モチーフの分析には、まずその出現頻度や使われ方を記録することが重要です。鶴が特定のシーンでどのように描写され、他の要素との関係においてどのような意味があるのかを考察することで、作品の根底にあるテーマが浮かび上がります。このプロセスを通じて、鶴が単なるモチーフに留まらず、作品全体を彩る重要な要素であることを確認できます。

5.2 鶴の表現に関する解釈の多様性

鶴が描写される具体的な方法やスタイルは、作家や時代によって大きく異なります。このため、鶴の表現に関する解釈は多様であり、それぞれの作品の文脈における意味を考慮する必要があります。たとえば、鶴が古典文学では昔ながらの美を象徴する存在であるのに対し、現代文学では自由や希望、環境問題をテーマにした解釈が加わることが多いです。

また、鶴の姿勢や動き、背景によっても意味が変化するため、その描写に隠れたメッセージを見出すことが大切です。鶴が飛ぶ姿の美しさや、静かに立っている姿からは、内面的な平和や希望の象徴としての価値が表現されることがあります。これにより、読者にさまざまな感情や思考を引き起こさせることができるのです。

5.3 鶴と幸福の関係の再評価

鶴と幸福との関連について、さまざまな視点からの再評価が必要です。特に、現代社会において幸せとは何か、鶴が持つ象徴性が現代人にどのような意味を持つのかを考えることが重要です。鶴は、古くから幸福の象徴とされてきましたが、現代ではその意味や価値が変わりつつあります。

現代文学における鶴の使われ方からは、個人の幸せや社会的な幸福感、持続可能な未来への希望などが反映されています。これは、鶴が持つ象徴的な特性が、時代を超えて人々の価値観に影響を与えていることを示しています。したがって、今後の研究では、鶴のモチーフがどのように時代に応じた新たな意味を持ち続けるのかを追求していくことが重要であるといえます。

6. まとめと今後の研究の展望

6.1 鶴のモチーフの重要性の再確認

鶴のモチーフは中国文化において非常に重要であり、文学を通じてその価値が広く表現されています。鶴は、老舗のシンボルとしてだけでなく、現代社会においても幸福の象徴としての役割を果たしています。このことを再確認することで、鶴が持つ深い文化的な意義を理解することができます。

文学分析を通じて、鶴がどのように人々の情熱や願望に寄り添ってきたのか、その過程を見つめ直すことも必要です。鶴のモチーフの重要性を再認識することは、私たちの文化的理解を深め、豊かな文化の中で新しい価値を見つける手助けとなるでしょう。

6.2 今後の研究課題と方向性

今後の研究では、鶴のモチーフを用いた文学作品のさらなる分析が求められます。特に、異なる地域や時代における鶴の意味や価値の変遷を追うことが重要です。これにより、鶴が持つ象徴性の多様性や、その背景にある歴史や文化的背景を理解するための新たな方法を見つけることができるでしょう。

また、鶴を題材にした異文化交流の視点からの研究も興味深いものです。鶴が持つ象徴的な価値は他の文化とどのように交差し、共通のテーマを持っているのかを探求することは、新たな視野を開くことにつながります。

6.3 鶴のモチーフが文化に与える影響

鶴のモチーフは、文化全般にわたって幅広い影響を与えています。文学、芸術、音楽、さらには日常の慣習においても鶴は存在意義を持ち、私たちの生活と深く結びついています。鶴が象徴する幸福感や願望は、文化の中に浸透し、多くの人々の心に響く存在となっています。

結局のところ、鶴は単なる伝説の鳥ではなく、文化的アイデンティティや希望、幸福を反映する重要なモチーフです。私たちが鶴を通じて求めるもの、そしてそれをどのように理解していくのかは、今後の研究において探求すべき重要なテーマであると言えるでしょう。

以上のように、鶴のモチーフは中国文化に根付いた深い意味を持っており、文学や芸術を通じてその多様な解釈がなされています。鶴は幸せや希望の象徴であり、古代と現代を通じて私たちの生活に影響を与え続けているのです。