漢詩は、中国の古典文学の中で重要な位置を占めているものであり、その独自の美しさと深い感情表現は、長い間多くの人々に愛されています。漢詩の魅力は、言葉の選び方や構造、音の響きにあるだけでなく、それを通じて伝えられる思想や感覚にあります。この記事では、漢詩に見られる表現技法とその応用について詳しく探求し、漢詩が持つ美的価値や他の文学形式への影響、さらには現代における意義についても考察していきます。

1. 漢詩の概要

1.1 漢詩の歴史

漢詩の歴史は非常に古く、紀元前2世紀頃から始まり、唐代(618-907年)や宋代(960-1279年)で特に発展しました。初期の漢詩は民間の歌や口述詩が起源とされていますが、後に貴族や学者たちによって文学的な形式として整えられていきました。また、漢詩は詩人の個人的な感情や風景の描写を通じて、自然や人生、愛などのテーマを表現する手段として重要な役割を果たしてきました。

唐詩は、特に中国文学の黄金期とされ、多くの著名な詩人が登場しました。李白や杜甫など、彼らの作品は時代を超えて読み継がれ、今日でも広く親しまれています。彼らの詩には、宇宙の壮大な美しさや人間の営みが見事に表現されており、その表現は現代文学にも影響を与えています。

1.2 漢詩の主な形式

漢詩には、五言詩や七言詩などの形式があります。五言詩は、1行が5文字で構成される詩で、短いながらもその深い表現力から、多くの詩人に好まれました。一方、七言詩は1行7文字で、より複雑な感情やテーマを表現するのに適しています。これらの形式は、韻律の規則と音声の効果によって、耳に残るリズムを作り出し、詩の詩的な美しさを一層際立たせます。

また、漢詩は対句や押韻の技法も取り入れており、詩の構造としての完成度を高めています。例えば、王維の「鹿柴」では、自然を映し出した情景が対比して描かれることで、静けさの中の深い思索が感じられます。このように、格式ある形式の中で、詩人は自由に自己表現を行ったのです。

1.3 漢詩のテーマと内容

漢詩のテーマは多岐にわたりますが、自然や人間関係、故郷への思い、人生の無常さなどが特に重要なモチーフとなっています。季節や時々の変化を感じながら、それを詩に取り入れることで、広がりのある情景を描写します。例えば、春の訪れを詠んだ詩では、花が咲く様子や新しい生命の誕生が描かれ、読者はその情景を鮮やかに思い浮かべることができます。

また、愛や友情などの人間関係についても深く掘り下げられており、特に唐詩においては、恋愛の微妙なニュアンスを表現する作品が多く見られます。白居易の「長恨歌」などは、愛と別れの悲しみを背景にしながらも、愛の美しさを称賛する内容が特徴的です。このように、漢詩はテーマを通じて、普遍的な情感を表現し続けてきました。

2. 漢詩の美学

2.1 美的価値観

漢詩の美学は、言葉の選び方や表現方法に重きを置き、巧みに工夫を凝らしたものです。漢詩は、単に美しい言葉を並べるだけでなく、詩の中で表現される情緒や情景の動きが、詩人の個性と結びついています。言葉には、ただの記号以上の意味が込められ、深い哲学的な洞察や詩的な視点を提供します。

例えば、王之涣の「登鹳雀楼」では、遥か遠くの景色を森と山と共に描写することで、その美しさと、同時に時間の経過を感じさせようとしています。このような技法は、漢詩が持つ視覚的な美しさを生み出し、読者にパワフルな印象を残します。漢詩は、単なる感情や風景の描写にとどまらず、詩的な視点から世界を見つめることで、深い思索を促すのです。

2.2 感情の表現

漢詩における感情の表現は、非常に微妙であり、詩人はしばしば代名や象徴を用いて自分の気持ちを伝えます。たとえば、夜空に輝く月や落ちる雪などの自然の景色は、人間の心情を象徴するものとして巧みに用いられています。詩人は、自然現象に自らの感情を重ねながら、深い共感を呼び起こします。

また、感情の表現においては、漢詩のリズムや音韻も重要です。音の響きが詩の印象を変えることで、感情がより一層引き立てられるのです。詩人は、この音韻の豊かさを利用して、自らの感情を強く訴えかけたり、静かな思索に誘ったりします。このように、漢詩は感情の豊かさと同時に、その表現方法の多様性も魅力と言えるでしょう。

3. 漢詩が影響を与えた他の文学形式

3.1 日本の和歌との関係

漢詩は、日本の和歌に大きな影響を与えました。平安時代には、漢詩の影響を受けた和歌が多く詠まれ、当時の貴族層でも漢詩と和歌の両方が創作されていました。特に、漢詩の形式やテーマを和歌に取り入れ、独自の風情を持った作品が生まれました。

例えば、伝説的な和歌の詩人である松尾芭蕉は、漢詩の影響を受けた作品で知られています。彼の詩には、自然を愛する気持ちや深い哲学が込められ、漢詩と共通するテーマを持っています。このように、漢詩は直接的な影響だけでなく、日本文学全体に無形の影響を与え続けています。

3.2 短歌と漢詩の比較

漢詩と短歌は、形式や表現方法において異なる特徴を持ちながらも、共通する点も多くあります。短歌は、5-7-5-7-7の31音から成り立っており、漢詩よりも自由な表現が可能です。しかし、漢詩の厳格な音韻やリズムに対して、短歌は感情の流れに任せてより柔軟な表現ができるのが特徴です。

両者の違いは、感情をどのように表現するかにあります。漢詩は象徴的な表現を用いることが多く、抽象的な感情を描くことに優れています。一方で、短歌は具体的な情景や思い出を直接的に描写することで、読者により近しい感情を伝えることができるのです。このように、漢詩と短歌は、互いに影響を与え合いながら、異なる文学的伝統を築いています。

3.3 現代詩への影響

漢詩は、現代詩にも大きな影響を与えています。多くの現代詩人が漢詩の技法や構造を取り入れ、自身の作品を通じて新たな解釈を生み出しています。漢詩特有の象徴性や音素の美しさは、現代詩の中でもなお輝きを持ち続けています。

たとえば、日本の現代詩においても、漢詩の影響を受けた表現が見られます。詩人は、漢詩の象徴的な表現を利用し、感情や風景をより深く掘り下げる手法を取り入れています。さらに、新たなテーマとして社会問題や人生の瞬間を捉えた作品が生まれ、漢詩の伝統を基にした新しい文学表現が展開されています。

4. 漢詩の表現技法

4.1 象徴と暗喩

漢詩における象徴と暗喩の技法は、非常に重要です。詩人は特定の言葉やイメージを用いて、抽象的な概念や感情を具現化します。例えば、月は孤独や思い出を象徴することが多く、詩の中でキーワードとしてしばしば登場します。このような象徴性によって、読者は単なる風景描写以上の深さを感じることができます。

暗喩の技法もまた、漢詩において重要な役割を果たします。李白の詩に見られるように、詩はしばしば直接的ではなく、暗に意味を込めることで読者の解釈を促します。これにより、作品には無限の解釈の余地が生まれ、読者は自身の経験や感情を詩に重ねることができます。この技法によって、漢詩は時代を超えて多くの人々に響くのです。

4.2 韻律と音声効果

韻律は、漢詩の特性の一つであり、音声効果を巧みに利用することで、詩に音楽的な美しさを与えます。漢詩では、限られた音数の中で韻を踏むことで、詩のリズム感を生み出します。例えば、王維の「鹿柴」では、音の響きが詩の中で調和し、自然の静けさを導きます。

また、音声効果は詩の感情を強調する際にも利用されます。特に悲しみや喜びの瞬間における音の扱いは、読者に深い印象を与えます。例えば、急に増す音の高まりは、感情の起伏を反映し、読む人に強い影響を与えるのです。このように漢詩の表現における韻律の巧妙さは、その美しさの根底にある要素となっています。

4.3 季語の使用

季語は漢詩において非常に重要な役割を果たしており、詩の中に季節の変わり目や風景を取り入れることで、特定の感情や状況を表現します。季節の移ろいを感じさせることで、詩全体に時間の流れを認識させ、深い感慨をもたらします。

たとえば、杜甫の詩には春の花や秋の月といった季語が使われており、それによって詩は単なる感情の表現を超え、自然との一体感を生み出しています。このような季語の使い方は、自然との調和を重視し、漢詩特有の世界観を形作る要素となります。

5. 漢詩の応用と現代における意義

5.1 教育における漢詩の役割

漢詩は中国の教育において重要な位置を占めており、古典教育や文学教育の中で広く取り入れられています。学校では、漢詩を通じて言語能力や表現力を養うことが重視され、詩の内容に触れることで、学生は文学的な感性を磨くことができます。

また、詩を通じて倫理観や美意識を学ぶこともできます。古くは、漢詩が道徳教育や政治訓練の役割を果たしていたことから、学校教育において漢詩は教養を深めるための重要な教材とされています。漢詩を学ぶことで、学生たちは歴史的な背景や文化価値を理解し、幅広い視野を持つ人間に成長することが可能です。

5.2 漢詩の現代アートへの影響

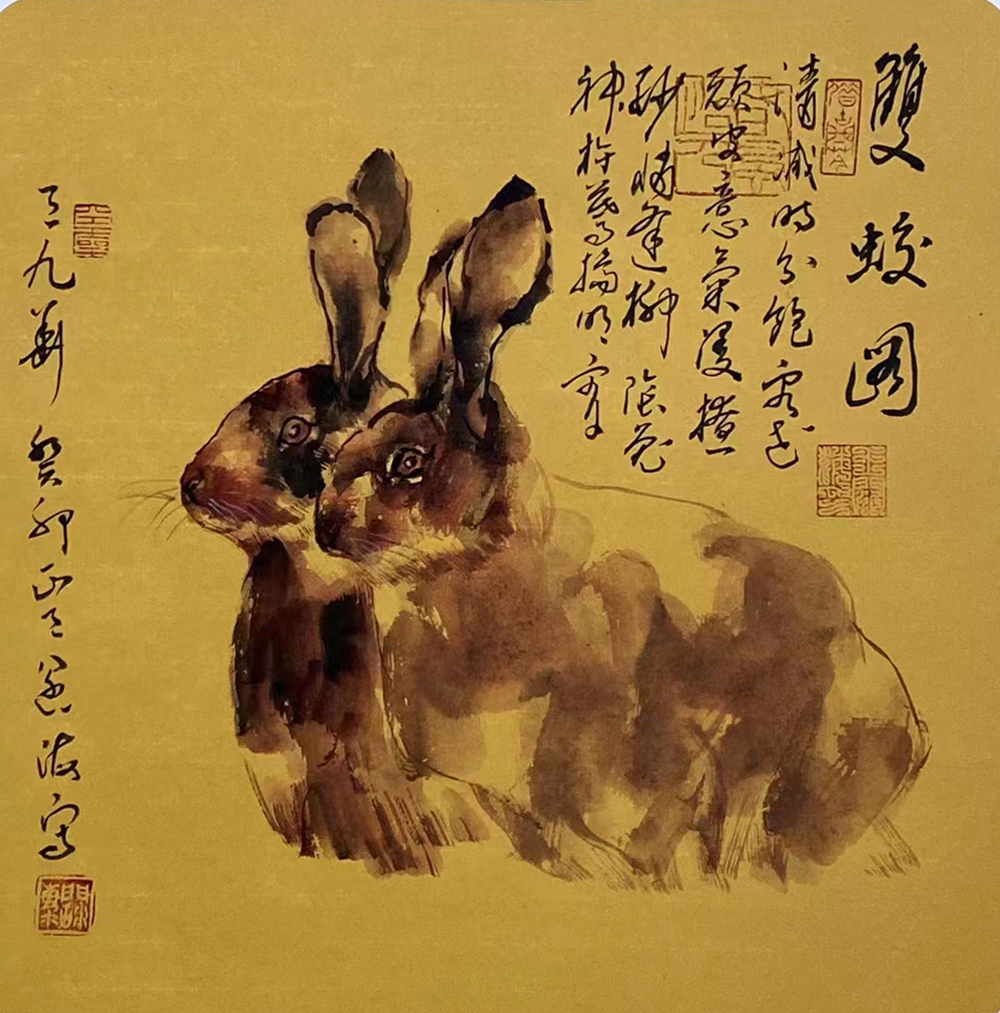

漢詩は現代アートにも影響を与えており、作品の中に詩の要素が取り入れられることが増えてきました。アーティストは漢詩の美的特性を活かし、言葉とビジュアルを融合させることで新たな表現形式を模索しています。例えば、中国の現代アートの中には、漢詩を背景にした作品が多く見られ、それが視覚芸術と文学的表現を結びつけています。

また、このようなアートは国際的にも評価され、漢詩の美しさが新たな視点から表現されることで、異文化交流が生まれています。詩の内容やリズムを視覚的に表現することで、アートはより多様な形で感情を伝える手段となるのです。このような現代アートの中で、漢詩は依然として重要なインスピレーション源となっています。

5.3 漢詩の国際的な評価

漢詩はその深い美しさと多様性から、国際的に高く評価されています。各国の文学研究者や詩人が漢詩の翻訳や研究を行い、世界中でその影響が広がっています。また、近年では世界各地で漢詩の朗読会やワークショップが開催され、非漢字文化圏の人々にもその魅力が伝わるようになっています。

漢詩を通じて、さまざまな文化や感情が共有され、これが交流の手段となっています。これは、言葉が持つ力と、美しさを共有することで異なる文化の理解を促進する一助にもなっています。このように、漢詩は時を超えて国際的な評価を受け続け、美的表現の源として多くの人々に感銘を与える存在であり続けています。

終わりに

漢詩はその表現技法と美的価値から、古代より現代に至るまで多くの人々の心を魅了してきました。象徴や暗喩、韻律、季語の使用など、漢詩特有の技法は、詩の深みや美しさを生み出しています。また、他の文学形式や現代アートへの影響を通じて、漢詩は時代を超えて多くの文化に根付いています。今後も、漢詩の魅力が広がり続け、より多くの人々がその深い思索に触れることを期待しています。