孫子の兵法における「撤退」は戦略的な選択であり、時には勝利を収めるための重要な手段です。しかし、撤退には「戦略的撤退」と「戦術的撤退」という二つの異なる概念があります。これらはどちらも重要ですが、それぞれの目的や実施のタイミング、成功条件には明確な違いがあります。この記事では、孫子の兵法を背景に、戦略的撤退と戦術的撤退の違いについて詳しく見ていきます。

1. 孫子の兵法の概観

1.1 孫子とは誰か

孫子、または孫武は、紀元前5世紀頃の中国の軍事戦略家であり、兵法書「孫子」を著したことで知られています。彼は中国の歴史における最も影響力のある軍事思想家の一人として評価されています。孫子は、戦争は単に武力によって勝ち取るものではなく、知略や策略を駆使することが必要だと考えました。彼の教えは現代の戦略やビジネスにおいても広く応用されています。

孫子の生涯については多くの謎が残っていますが、彼の思想は後の中国に大きな影響を与えました。特に、「孫子」は単なる兵法書ではなく、哲学的な側面を持つため、広範な読者に受け入れられています。彼の理念には、敵を知り己を知ることで百戦危うからず、という有名な言葉があります。これは、戦闘における情報の重要性を強調しています。

さらに、孫子の兵法は、戦略的撤退や戦術的撤退といった考え方を発展させる基礎となりました。彼の理論は、単に戦場での勝利を追求するのではなく、戦争全体を通してどのように優位に立つかという観点から非常に重要です。これが彼の兵法における撤退の重要性へとつながっています。

1.2 孫子の兵法の基本概念

孫子の兵法は、戦争の原理を解明し、戦術と戦略の違いを明確にした書物です。彼は「戦略」という言葉を通じて、長期的な目標を達成するための計画を強調しました。戦略は、全体の方針や目的を示すものであり、これに対して戦術は、具体的な戦闘の場面での行動を指しています。

さらに、孫子は「兵は詭道なり」と述べており、戦争において騙し合いが重要であると考えました。情報を隠し、敵を欺くことで、戦争を有利に進めることができるとしています。これは戦略的撤退にも関連しており、未然に危険を避ける手段としての撤退が評価されます。

また、孫子は「勝ちを知り、負けを避けること」が全ての軍司令官の基本であるとし、無用な戦闘を避けることの重要性を強調します。これが戦略的撤退の根底にある思想であり、兵法全体における根本的な視点となっています。

2. 戦略的撤退の定義

2.1 戦略的撤退の目的

戦略的撤退とは、戦争全体を見据えた上で、より良い条件で戦うための選択的な撤退を指します。目的は、敵に対して戦局が不利となった際に、より大きな損失を避けることです。戦略的撤退は、短期的な敗北ではなく、長期的な勝利を目指すための一手段となります。

この概念は、戦争の流れを逆転させるための有効な戦略です。孫子の兵法においても、敵を刺激せず、立ち回りを見直すことが重視されています。つまり、撤退自体が必ずしも失敗を意味するわけではなく、知恵を用いて状況を打開する一手として位置づけられています。

具体的な目的には、敵の追撃を免れることや、戦線を再構成することで戦力を集結させること、そして再侵攻の時期を見計らうことが含まれます。結果的に、戦略的撤退は敵に対する戦力を削ぐための効果的な手段となります。

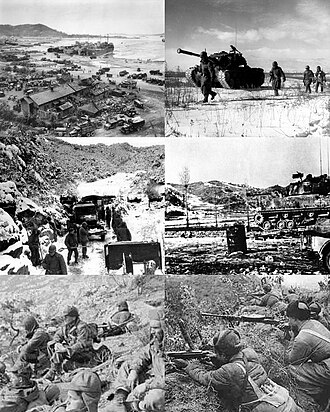

2.2 戦略的撤退の歴史的事例

歴史においても戦略的撤退は数多くの事例が見られます。例えば、ローマ帝国の退却戦における「テウェトリウムの戦い」では、部隊が敵との接触を避けつつ、後方の守りを固めるという戦略的撤退が行われました。この撤退によって多数の兵士の命が救われ、次の攻撃に向けての準備が整えられました。

また、アメリカの独立戦争におけるワシントン将軍の撤退戦も一例です。敵に追われる形となったワシントンは、不利な状況を判断し、撤退を決定しました。この選択により、彼は部隊の再編成を行い、戦力を維持することに成功しました。そしてその後、反撃へと転じ、独立を勝ち取ることができました。

さらに、第二次世界大戦におけるソ連軍の撤退も戦略的撤退の一例とされています。スターリングラードの戦いでは、初期段階では不利な状況に追い込まれたソ連軍が、慎重に撤退することで戦略を練り、後に大逆転を果たしました。これが戦略的撤退がいかに重要であるかを示す際に、非常に有効な事例として挙げられます。

3. 戳術的撤退の定義

3.1 戦術的撤退の目的

戦術的撤退は、比較的小規模な戦闘や局面において、即座に撤退する行動を指します。この目的は、瞬時に敵に圧倒されることを避けるためのもので、損失を最小限に抑えることが求められます。戦術的撤退は、特定の戦術的な状況に基づいて即時に判断されるため、迅速さが重視されます。

この方式は、特に混戦状態や局面瞬間の判断が必要とされる際に有効です。危険を察知した場合、軍隊が整然と後退することによって混乱を最小限にとどめることができます。この際も、組織的な撤退が相談されるため、無秩序な脱出とは異なるのがポイントです。

また、戦術的撤退の成功は、撤退の規律と指揮官の判断力に大きく依存します。指揮官はその瞬間の状況を的確に把握し、最も効果的な撤退ルートを選ぶ必要があります。このような事例は、戦場での巧みな動きを表現するための重要な要素とされています。

3.2 戦術的撤退の歴史的事例

戦術的撤退の代表的な例として、ナポレオンのロシア遠征があります。1812年、ナポレオン軍はロシアに侵攻しましたが、厳しい冬と食料不足により大損害を被ります。状況が悪化する中でナポレオンは部隊をまとめ、秩序ある退却を選択しました。これにより、多くの兵士が命を保ち、転戦の可能性を残すことができました。

また、ベトナム戦争におけるアメリカ軍の撤退も忘れてはならない事例です。アメリカは徐々に撤退を進め、状況が不利になった時点で必要に応じて部隊を後退させました。これにより、米軍は敵に壊滅的な損害を与えつつ、撤退を実現することができました。

さらに、第一次世界大戦におけるフランス軍の戦術的撤退も貴重な事例です。マルヌの戦いでは、不利な状況を察知したフランス軍が迅速に後退し、他の部隊と合流することで逆転の機会を得ました。このように、戦術的撤退は、戦局の流れを変えるための重要な側面を持っています。

4. 戦略的撤退と戦術的撤退の比較

4.1 目的の違い

戦略的撤退と戦術的撤退の最も大きな違いは、その目的にあります。戦略的撤退は、長期的な戦闘計画を考慮し、全体の戦局を見据えた上での選択です。つまり、撤退自体が目的ではなく、相手に勝つための手段です。これに対して、戦術的撤退は即時の状況に応じて行動するため、短期的な危機回避が目的となります。

具体的には、戦略的撤退の場合、撤退を通じて再び有利な条件に戻ることを目指しますが、戦術的撤退では、その場しのぎの策であり、すぐに敵と戦う準備が整えられる必要があります。この違いが、両者の戦略の根本的な特性につながります。

つまり、戦略的撤退は冷静な判断に基づくものであり、戦術的撤退は臨場の反応とスピードが求められる点が異なります。このため、両者は状況に応じて取るべき行動が異なり、それぞれにおいて独自の戦略や戦術が必要とされます。

4.2 実施のタイミング

実施のタイミングも戦略的撤退と戦術的撤退の大きな違いの一つです。戦略的撤退は、計画的に行われることが多く、戦況が不利に変化し始めた際に行動が起こされます。つまり、綿密に策定された長期的な戦略に沿ったもので、特定の条件が満たされた場合に実施されます。

対照的に、戦術的撤退は瞬時の判断が必要です。敵の攻撃が突然始まった場合や、計画外の事態が発生したときに、素早く行動する必要があります。これは、敵軍の動きに対する反応として取られ、通常は事前の計画がない状態で行われることが一般的です。

このように、両者の実施タイミングはまったく異なり、戦略的撤退では予測可能な状況を考えつつ撤退する一方で、戦術的撤退では目の前の状況に対処するための即座の選択が求められます。この違いが、戦局における柔軟さや適応力を形成する要素となっているのです。

4.3 成功条件の違い

成功条件も、戦略的撤退と戦術的撤退では大きく異なります。戦略的撤退の成功は、撤退後の再編成や戦力の回復につながることが最重要です。そのためには、退却する際に敵に対してなるべく損害を与え、自軍の士気を保つことが求められます。また、再侵攻時にどのように戦うかも計画されている必要があります。

一方で、戦術的撤退の成功は、即時性と混乱の抑止にかかっています。緊急時に秩序ある撤退が行われ、部隊がその後の行動を再構築する土台を残すことが成功となります。この場合、指揮官の判断力が非常に大きな要素となり、全体の統率力が問われます。

このように、両者の成功条件は異なる特性を持ち、戦局の状況に応じてどちらが求められるかを見極めることが重要です。戦略的撤退と戦術的撤退の理解を深めることで、戦略的な場面における意思決定をより効果的に行えるようになるでしょう。

5. 戦略的撤退と戦術的撤退の実践

5.1 現代における適用事例

現代においても、戦略的撤退と戦術的撤退の原則は多くの領域で応用されています。例えば、近年の国際紛争では、国家が不利な状況から効果的に撤退することが求められています。アフガニスタンからの撤退やイラク戦争における撤退は、戦略的撤退の重要な事例として挙げられます。これらのケースでは、撤退の際の国益と人道的配慮が考慮されるため、単なる後退ではありません。

ビジネスの世界でも、戦略的撤退の概念は非常に重要です。企業が市場から撤退する際には、その背景には多くの戦略的な理由が存在します。例えば、製品の需要が低下した場合や競争が激化した時、企業は撤退戦略を検討することが求められます。これにより、資源をより有効活用できるようになり、長期的な成長が見込まれます。

このため、現代の戦略的撤退では、撤退そのものが戦略の一部として位置づけられることが多く、十分な準備や分析に基づいた行動が求められます。これは、孫子の教えに通ずるものがあり、現代のリーダーや経営者にとっても学びになるでしょう。

5.2 ビジネスにおける撤退戦略

ビジネスにおける撤退戦略は、競争環境や市場の変動により必要とされる意思決定です。企業が撤退を決定する際には、単に負けを認めるのではなく、将来的な成長のために有効な再投資を行うための選択肢の一つと捉えるべきです。撤退戦略には、リスク管理や資産の最大化が重要となります。

たとえば、ある企業が特定の市場で競争が厳しくなった場合、その市場から撤退することは、リソースを再配分し、他の成長市場に集中するための利点となります。この判断には、孫子の「勝ち所を知り、勝てる所で戦う」という原則が浮かび上がります。成功する企業は、撤退を単なる負けではなく、戦略的な判断としてプラスに捉える傾向があります。

さらに、撤退戦略は、消費者に対する影響も考慮されます。製品やサービスがもたらす価値への理解が必要であり、撤退によって既存の顧客への配慮が欠如すると、ブランドイメージが損なわれる可能性もあります。このため、戦略的撤退を円滑に進めるためのコミュニケーション戦略も必要不可欠です。

6. 結論

6.1 研究のまとめ

本記事では、戦略的撤退と戦術的撤退という二つの異なる撤退の概念について詳細に探求しました。孫子の兵法を背景に、各々の撤退が抱える目的や時期、成功条件の違いを明確にし、歴史的な事例を通してその意義を考察しました。戦略的撤退は、長期的な勝利を目指す選択であり、戦術的撤退は即座の危機回避を目的とした行動として理解されます。

単なる後退ではなく、戦略的な判断に基づく撤退を選択することが、勝利への道を切り開く鍵であることが示されました。また、現代においてもこの考え方は広く適用されており、特にビジネスや国際関係において重要な側面を持っています。

6.2 今後の展望

今後、戦略的撤退と戦術的撤退はますます重要なテーマとなるでしょう。特に不確実性が高まる現代においては、状況を正確に判断し、柔軟に戦略を変更する能力が求められています。将来的には、AIやデータ分析の技術がこれらの意思決定を支える重要な要素となるとも考えられます。戦略的な思考を持つことは、今後も多くのリーダーや経営者にとって欠かせない資質になることでしょう。

終わりに、戦略的撤退と戦術的撤退についての理解は、戦略的な思考を持つための第一歩であり、自身の行動や判断をより効果的にするために研鑽を続ける必要があります。これは古代から続く知恵を学び、現代の状況に応じて応用することにつながります。