孫子の兵法は、古代中国の兵法書として広く知られていますが、その教えは単に戦争や戦略にとどまらず、人間関係の構築にも多くの示唆を与えてくれます。本文章では、孫子の兵法を文化的なコンテクストにおいてどのように人間関係を築くために応用できるのか、特に日本の文化に焦点を当てて考察します。私たちは日常生活の中で、孫子の教えをどのように活用し、より良い人間関係を築くことができるのでしょうか。

1. 孫子の兵法とは

1.1 孫子の歴史的背景

孫子、または孫武は、紀元前6世紀から紀元前5世紀にかけて活動した軍事思想家であり、彼の考えは今でも多くの人々に影響を与えています。彼は中国の春秋戦国時代に生き、その時代は数多くの国家が争い合っていた turbulent な時期でした。そんな中で、孫子は戦争の本質や戦略を深く考察し、その知恵を『孫子の兵法』という形でまとめました。

歴史的な背景を考えると、孫子の兵法は単なる戦術書ではなく、政治、経済、社会の複雑な絡み合いの中で生まれたものであることがわかります。戦争だけではなく、指導者としての資質やリーダーシップ、さらには人間関係を築くための知恵が詰まっているのです。このような背景を理解することで、孫子の教えが持つ普遍的な価値をより良く理解できるでしょう。

1.2 孫子の兵法の主な概念

孫子の兵法には「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という有名な教えがあり、これは敵だけではなく自身の状況を理解する重要性を説いています。この教えは単なる戦争に限らず、ビジネスや人間関係にも応用できる深い意味を持っています。相手の立場や感情を理解し、自分自身をよく知ることで、効果的なコミュニケーションが可能になるのです。

さらに、「勝って兜の緒を締めよ」という言葉は、勝利の後でも油断せず、次への準備が必要であることを教えています。この考えは、私たちの生活の中でも非常に重要です。成功した後の心構えや、次の挑戦に取り組む姿勢は、関係性を深め、より良い結果を生むために必要です。

1.3 兵法と戦略の違い

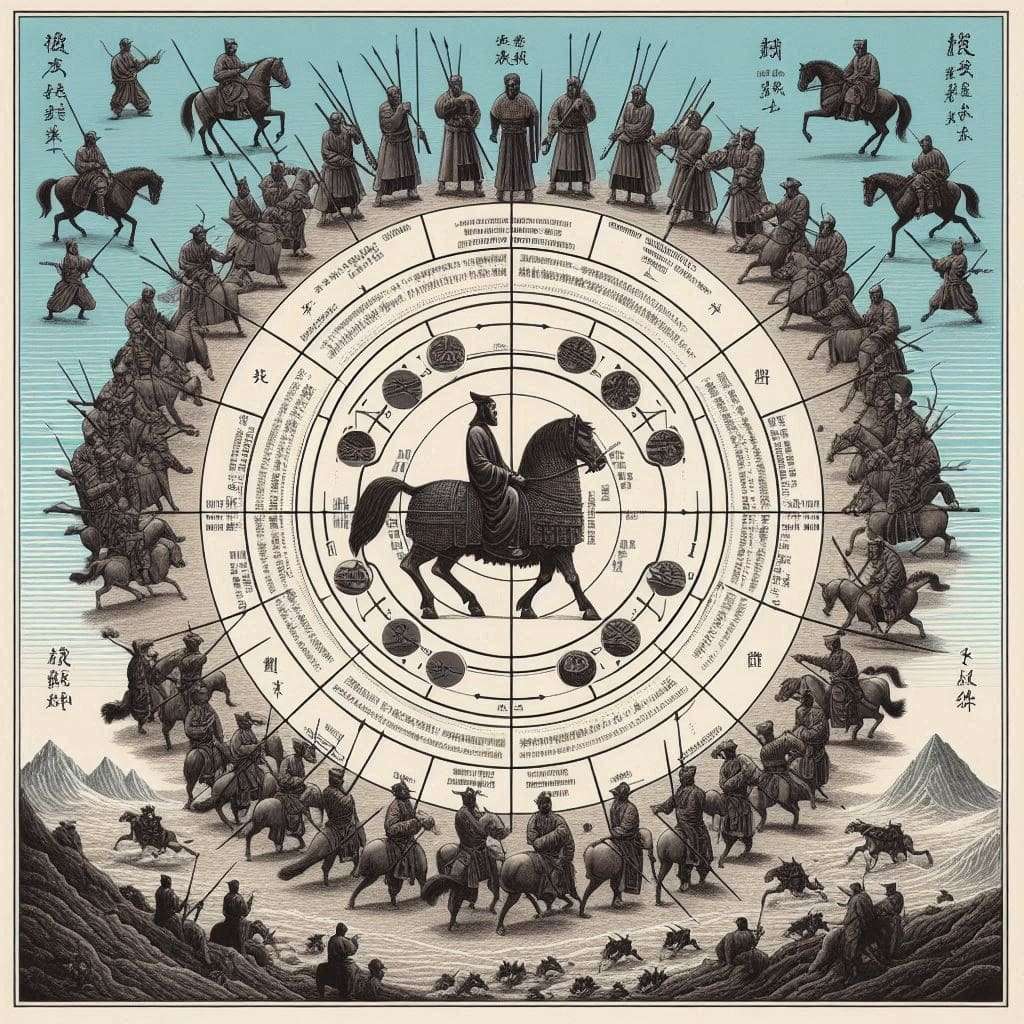

兵法と戦略は似て非なるものですが、孫子の兵法は戦略的思考を促す重要な要素を含んでいます。兵法とは、主に戦争における技術や手法を指しますが、戦略はそれをどのように実行するか、いかに相手を凌駕するかという大局的な視点を持つ考え方です。孫子の兵法は、この両者を融合させた形で、実用的な知恵を提供しています。

たとえば、ビジネスにおいては、競争相手に勝つための具体的な手法(兵法)が必要な一方で、長期的な計画立てや市場の動向を見極めること(戦略)も重要です。この二つの考え方を理解し、実践することで、効果的な人間関係を築くことができるのです。

2. 孫子の兵法と人間関係

2.1 戦略的思考と人間関係

孫子の兵法は、単なる戦争の技術書ではなく、戦略的思考を通じて人間関係を築くための指針ともなります。人間関係における戦略的思考とは、相手のニーズや期待を理解し、それに応じたアプローチを行うことです。これにより、より健全で有意義な関係を築くことができます。

たとえば、ビジネスの場面では、クライアントや同僚との信頼関係が何よりも重要です。相手の意見を尊重し、共感を持って接することが、戦略的な思考の一環です。このようにすることで、相手は自分の意見を大切にされていると感じ、より深い関係が生まれます。

2.2 信頼の構築と勝利の原則

信頼は人間関係の基盤であり、孫子の兵法にも多くの教えがあります。信頼を構築するためには、まず相手に対して真摯な姿勢を持ち、透明性のあるコミュニケーションを行うことが不可欠です。信頼の構築こそが、勝利への第一歩なのです。

たとえば、ビジネスの世界でも、取引先との信頼関係がなければ成功は難しいでしょう。納期を守る、誠実に対応するといった基本的な行動を通じて、相手からの信頼を得ることができます。この信頼こそが、長期的なビジネス関係を成立させる要素となるのです。

2.3 利害の一致と協力の重要性

人間関係を構築する際には、共通の利害や目標を持つことが重要です。これこそが協力の基盤となり、相互に支え合う関係を生み出します。孫子の教えはこの点でも当てはまり、共同作業を通じて互いに補完し合うことが求められます。

たとえば、プロジェクトチームにおいて各メンバーが自分の強みを活かし、共通の目標に向かって協力することで、プロジェクトはよりスムーズに進行します。このように、利害の一致があれば、互いに協力し合うことができ、問題解決も容易になります。

3. 文化的コンテクストにおける応用

3.1 日本における人間関係の特性

日本の文化においては、特に人間関係が重要視されています。代表的なのは「和をもって尊しとなす」という理念で、集団の調和を重んじる文化が根付いています。このような文化背景の中で、孫子の兵法を取り入れることにより、より深い人間関係の構築が可能となるのです。

例えば、日本の企業文化では、上下関係やチームワークを重視します。孫子の教えを使って、相手の立場を尊重しながら、コミュニケーションをとることが求められます。このような姿勢を持つことで、信頼関係が築かれ、より良い結果を生むための基盤ができあがります。

3.2 文化的視点からの孫子の教えの解釈

孫子の教えを文化的視点から解釈することで、より具体的な行動指針を見出すことができます。たとえば、日本の儒教思想に見られる「礼儀」や「義理」の概念は、孫子の教えに通じる部分が多いです。相手を思いやる姿勢や、誠実な対応が求められる場面では、孫子の教えを応用することで、より効果的な結果を得られるでしょう。

また、ビジネスの現場では、納品や打ち合わせ時の「おもてなし」のハンドリングが重要です。こうした日本独自の文化と孫子の教えを組み合わせることで、他者との関係を深めるための新しいアプローチが可能です。

3.3 実例研究:日本企業の成功事例

日本の企業には、孫子の教えを実際に活用して成功を収めている事例が多くあります。たとえば、トヨタ自動車は、社内のチームワークを重視し、「トヨタ生産方式」を採用することで、生産効率を高めています。この生産方式は、各メンバーの強みを生かし、水草のように柔軟に変化し続けることを可能にしています。

また、楽天のような企業も、顧客との信頼関係を築くために、透明性のあるコミュニケーション戦略を採用しています。顧客の声を反映し、サービスを改善する姿勢は、孫子の教えに通じるものがあります。このように、実際の成功事例を通じて、孫子の教えがどのように人間関係の構築に役立っているかを明確に把握することができます。

4. 孫子の兵法を通じたコミュニケーションの強化

4.1 敵を知り、己を知る

「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という孫子の教えは、コミュニケーションの重要性を強調しています。相手のニーズや期待を理解することができれば、自分自身も効果的にアプローチできます。これは特にビジネスの場面で非常に重要です。

例えば、商談の際には、対話相手が何を求めているのかを事前にリサーチすることで、より有意義な提案ができるようになります。これにより、相手との関係が深まり、信頼も築きやすくなります。また、自己理解を深めることで、自分の強みを最大限に活かすことができ、コミュニケーションがより効果的になるのです。

4.2 相手の立場を理解する技術

相手の立場を理解することは、良好な人間関係を築くために欠かせません。孫子の教えを利用することで、相手の感情や状況を察知し、それに応じた適切な反応をすることが可能になります。これが、共感を生むための大きな要素となります。

たとえば、職場での困難な状況に対して、上司や同僚がどのように感じるかを理解することで、より適切なサポートや提案ができるようになります。このような姿勢が、信頼関係を深め、スムーズなコミュニケーションを実現するのです。

4.3 効果的なフィードバックとコミュニケーション戦略

効果的なフィードバックを行うことも、孫子の教えに基づくコミュニケーションのポイントです。相手にとって建設的な意見を伝えることで、相手の成長を促し、自分自身も進化することができます。立場や状況を理解した上でのフィードバックは、相手にとっても受け入れやすいものとなります。

具体的には、相手にできた点を褒めつつ、改善が必要な点について具体的に指摘するアプローチが有効です。こうした方法により、信頼関係がさらに深まります。どちらか一方的に評価をするのではなく、双方向のコミュニケーションを心がけることで、より効果的な関係を築けるでしょう。

5. 孫子の兵法を日常生活に活かす

5.1 家庭内の人間関係改善への応用

家庭内でも孫子の教えは役立つことが多いです。「敵を知り己を知る」という基準は、家族のメンバー同士においても大切です。たとえば、子どもの行動や感情を理解し、どのように接すれば良いかを考えることが、円滑な家庭環境を築くために重要です。

また、夫婦間のコミュニケーションでも、相手の立場や感情を理解することがカギとなります。時には意見の食い違いもありますが、相手を理解する姿勢を持つことで、より良い解決策を見出すことができるでしょう。孫子の教えを家庭に適用することで、絆を深めることができるのです。

5.2 社会的ネットワークの強化

社会的なネットワークの構築にも孫子の教えを応用することができます。サークルや地域活動に参加する際、相手のニーズや価値観を理解しようとする姿勢が大切です。これにより、より良好な人間関係を築くことができます。

たとえば、ボランティア活動を通じて新しい人との出会いがある場合、相手の目的や背景をしっかりと理解することで、より深いコミュニケーションが生まれます。共通の目的を持つことで、信頼感が生まれ、ネットワークが強固になります。

5.3 紛争解決のための戦略的アプローチ

人間関係においては、紛争が発生することも避けられません。しかし、孫子の兵法に基づいた戦略的アプローチを使うことで、紛争を未然に防ぐことや解決することが可能です。相手の視点を理解し、妥協点を見つけることで、Win-Winの関係を築くことができます。

具体的には、問題が発生した時にすぐに感情的にならず、相手と冷静に話し合う姿勢を持つことが大切です。信頼関係を基にした対話ができれば、難しい問題でも解決策を見出すことができるのです。このように、孫子の教えを紛争解決に応用することで、より良い人間関係を保つことができます。

6. まとめと今後の展望

6.1 孫子の兵法の実践的価値

孫子の兵法は、古代の戦略にとどまらず、現代の人間関係にも多くの知恵を提供しています。特に、コミュニケーションや信頼の構築、利害の一致が重要であることは、今の時代でも非常に有効です。私たちは生涯学び続けることで、これらの教えを実践する価値を見出せるでしょう。

また、家庭や社会においてもこの教えを適用することができます。人間関係は常に変化するものですが、孫子の知恵を活用すれば、より健全な関係を築く手助けになるはずです。

6.2 文化間コミュニケーションへの影響

異なる文化とのコミュニケーションにおいても、孫子の教えは大いに役立ちます。文化の違いを理解し、共通の利害を見出すことで、国際的な関係を深めることができます。特にグローバル社会においては、相手の文化や習慣を理解し尊重する姿勢がますます重要です。

このようなアプローチが、異文化間の誤解を解消し、相互の理解を深める一助となるでしょう。孫子の教えを通じて、より良い国際社会の実現にも寄与できる可能性は大いにあります。

6.3 未来の人間関係構築への示唆

最後に、孫子の兵法の知恵を日常生活に取り入れることで、未来に向けた人間関係の構築が期待できます。技術の発展によって私たちの生活スタイルは変化していますが、基本的な人間関係の築き方は変わりません。私たちはこの古代の知恵を活用し、より良い未来を築いていくことができるのです。

日常の様々な場面で孫子の教えを意識し、小さな改善を積み重ねていくことで、豊かでかけがえのない人間関係を育てていけるでしょう。未来には、孫子の教えを基盤としたコミュニケーションが、より多くの人々に影響を与えることを期待しています。

終わりに、このように孫子の兵法はただの戦略書ではなく、人間関係を豊かにし、コミュニケーションを強化するための重要な知恵が詰まっています。私たちが日常生活で実践することで、より良い未来を築く手助けとなるでしょう。