中国の文化的背景を理解する上で、特に映画という芸術形態の変遷は重要な手がかりを提供してくれます。特に、文化大革命(1966年から1976年まで)は、中国映画の制作とテーマに大きな影響を与えました。この間、映画は単なる娯楽ではなく、中国共産党の思想を広めるための重要なツールとなりました。本記事では、文化大革命がどのように映画制作を変えたのか、その前後の状況について詳しく見ていきます。

1. 文化大革命の背景

1.1 中国の社会情勢

文化大革命に至るまでの中国は、様々な社会的・政治的な変動に直面していました。1950年代から60年代初頭にかけて、国は急速に戦後復興を遂げようとし、その過程で農業集団化や工業化などの施策が実施されました。しかし、これらの施策には多くの問題が伴い、農村の貧困や食糧不足が深刻化しました。このような社会情勢は、国民の不満を引き起こし、毛沢東の指導下での社会主義理想の追求が一層強く求められる背景となったのです。

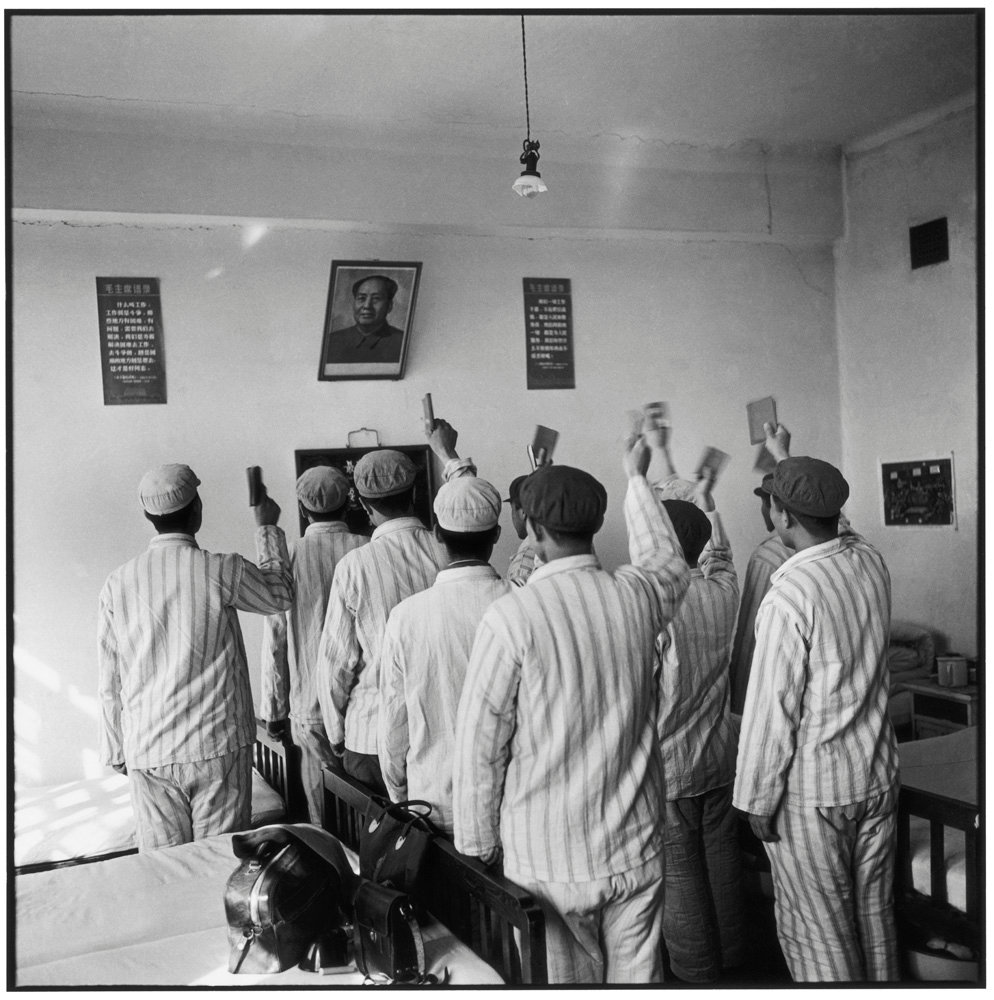

また、当時の知識人や文化人に対する弾圧も見られました。毛沢東は「資本主義的」な思想が浸透することを強く警戒し、若者たちに「紅衛兵」としての活動を促しました。このような思潮は、映画というメディアに対しても影響を及ぼしました。映画は、思想教育やプロパガンダの重要なツールとみなされ、主に政治的なメッセージを発信する手段へと変わっていきました。

1.2 映画産業の位置付け

文化大革命前の中国映画は、国の文化政策の中で重要な役割を果たしていました。映画は一般市民に広まり、批評的な社会問題を扱う作品も制作されていました。しかし、文化大革命が始まると、映画は国のイデオロギーを反映するものとされ、自由な表現が厳しく制限されました。この時期、映画制作は情報統制と思想教育の一環として位置づけられ、国家の意図に沿った作品だけが制作される傾向が強まりました。

当初、映画は娯楽の一形態として受け入れられていましたが、徐々に政府の意向に沿う形で変わりました。映画が持つ影響力を重視する中で、政治的なテーマや英雄的な人物が描かれることが増え、特に毛沢東思想が強調される作品が多くなりました。結果的に、映画は観客に「正しい」価値観を植え付けるためのメディアとなり、文化大革命期には国家の意志を体現する媒体としての役割が強調されるようになったのです。

2. 文化大革命前の映画制作

2.1 映画の種類とテーマ

文化大革命が始まる以前、中国映画は様々なジャンルに分かれた多様な作品が存在していました。戦争映画、恋愛映画、喜劇など、観客に娯楽を提供する作品が数多く制作されました。特に、1930年代から1950年代にかけて制作された映画は、社会の矛盾や個人の苦悩を描くものが多く、観客に深い印象を与えるものでした。例えば、1940年代の映画「白毛女」は、貧しい農民の苦しみを描いた作品であり、多くの人々に共感を呼びました。

また、アート映画や実験映画も一定の地位を持ち、映画監督たちは自身の表現を追求していました。この時期の映画は、観客にメッセージを伝えるだけでなく、映像技術や演技においても先進的な要素が多く見られました。特に、日本映画からの影響や、ソビエト映画の影響を受けた作品が多く、国際的な映画の流れを意識した作品も増えていきました。

2.2 主な映画監督と作品

文化大革命前の映画界には、多くの優れた映画監督が存在しました。例えば、謝晋(シェ・ジン)や張藝謀(チャン・イーモウ)といった監督は、独自のスタイルや視点で映画を制作しました。謝晋の「紅色的娘子軍」は、女性の力を描いた作品で、観客に強いメッセージを伝えました。この映画は、女性が社会で果たす役割についての意識を高めることに寄与しました。

また、張藝謀は、その後の中国映画界でも重要な監督となり、彼の作品は文化大革命後にさらなる評価を受けることとなります。彼の作品は、文革以前の現実を描くものも多く、そのリアルな描写が観客に感動を与えました。このように、文化大革命前の映画界は、国や社会の情勢を反映した多様な作品が存在していましたが、文革の始まりと共に劇的な方向転換を迫られることとなりました。

3. 文化大革命の影響

3.1 映画制作の方針変更

文化大革命の開始と共に、映画制作における方針は根本的に変更されました。政府は映画を「革命的な教育」の手段として位置付け、全ての作品が党の思想に基づくものでなければならないとしました。この結果、自由な創作活動が制約され、多くの映画監督や脚本家がその制作の場を失うこととなりました。

映画制作の方針が厳しく管理されるようになると、テーマも一辺倒なものとなりがちでした。革命や英雄、社会主義の賛美が主な題材となり、個人の価値観や複雑な人間関係を描くことはほとんど不可能となりました。たとえば、文化大革命期に制作された映画では、主に毛沢東の指導を賛美する内容が求められ、映画が持つ本来の多様性が消え去る結果となりました。

3.2 Propaganda と映画

文化大革命中の中国映画は、単なる娯楽からプロパガンダの手段へと変貌しました。政府が意図する思想を広めるために、大量のプロパガンダ映画が制作されました。これらの映画は、英雄的な労働者や農民を描き、共産主義の理想に従った生活を促すものでした。影響力が強い映画は、一般大衆に対する教育的な役割を担い、国民の思想を形成する重要な媒体とされました。

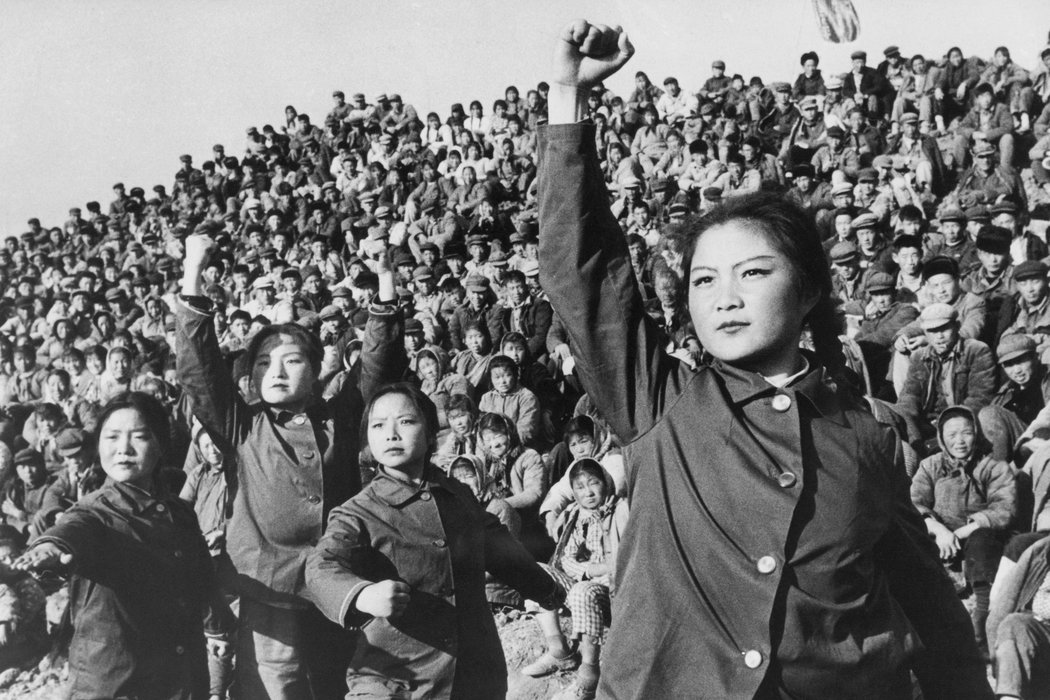

具体例としては、「紅色の娘子軍」といった作品が挙げられます。この映画では、革命の中で奮闘する女性たちが描かれており、観客に対して労働や貢献の重要性を訴えかけるものでした。大規模なキャンペーンによって、これらの映画は全国で上映され、多くの人々が観ることとなりました。このように、文化大革命中の映画は、単にエンターテイメントとしての機能を失い、国家の意向を反映する宣伝の道具となってしまったのです。

4. 文化大革命中の映画の特徴

4.1 社会主義リアリズムの推進

文化大革命中の映画制作において最も顕著な特徴は、社会主義リアリズムの推進です。この文芸の流れは、党の方針に従い、現実を誇張して描くことが求められました。作品は、人々が共に協力し、社会の矛盾を克服する姿を強調し、理想的な共産主義社会の構築に向けた道筋を示すものでした。

実際には、日常生活や人々の苦悩が描かれることは少なく、むしろ理想的な世界観が前面に押し出される作品が多数を占めました。これには、「一心同体」がテーマの映画が多く、国民が一つにまとまる姿を象徴的に表現することが求められました。このような描写は、労働者や農民に対する賛美が強調され、特定の人物を英雄視する傾向が見られました。

4.2 新しい映画ジャンルの登場

文化大革命中には、従来の映画ジャンルから逸脱した新しい映画の形態も登場しました。例えば、「革命映画」と呼ばれるジャンルが確立され、戦争や革命をテーマにした作品が中心となりました。これらの作品は、国家の意向に沿った内容で構成され、短期間で多くの作品が製作されることになりました。

また、文化大革命を体現したような作品には、舞台や劇中で直接的に観客に訴えかけるスタイルが取られることが多く、映画自体が「教育的」な役割を果たすことが求められました。これによって、映画は単なる視覚的な娯楽にとどまらず、国民の意識を形成する重要な要素としての役割を果たすこととなりました。

5. 文化大革命後の映画制作の変遷

5.1 文化大革命の評価と反省

文化大革命が終息を迎えた後、その影響は映画界にも大きく残りました。いわゆる「十年の混乱」としての評価が広まり、映画制作の自由度が少しずつ回復し始めました。しかし、多くの映画人がこの時期に受けた影響や、自由な表現を再構築するための課題は山積みでした。特に、過去の作品が持つ洗脳的な側面からの脱却が求められました。

1980年代に入ると、文化大革命の反省を踏まえた作品が製作され始めます。この時期には、自伝的な要素や歴史的事実を反映した映画が増え、真実を伝えようとする姿勢が見られました。例えば、映画「地の涯で」で描かれるように、当時の人々の苦悩や葛藤がリアルに描写され、観客に深い印象を与えました。このような流れは、映画が単にエンターテイメントであるだけでなく、歴史を映す鏡であるべきだという意識が芽生えるきっかけとなりました。

5.2 その後の映画産業への影響

文化大革命後の中国映画産業は、国際的な評価を得るための様々な試みが行われました。一部の作品は、海外映画祭での受賞を果たし、中国映画が世界的に注目されるきっかけともなりました。このような動きは、映画作りのスタイルにも新たな革新をもたらし、若い監督たちが次々に登場しました。

また、1980年代末から1990年代にかけての映画は、より個人的な視点や社会問題に焦点を当てるようになりました。文化大革命の影響を受けた世代の映画人たちは、自己表現の場として映画を利用し、より多様な作品が制作される基盤を築いたのです。このように、文化大革命の後遺症を乗り越え、映画は新たな方向へと進化を遂げるようになりました。

6. 現代における文化大革命の映画への影響

6.1 映画制作における歴史的視点

現代の中国映画においても、文化大革命の影響は依然として色濃く残っています。映画制作においては、歴史的視点が重んじられるようになり、過去の出来事を取り上げた作品が増えてきました。現在の監督たちは、文化大革命を経験した世代であり、その記憶を作品に反映させることが求められています。

このような映画を通じて、観客は歴史的事実やその背後にある人々の物語を知ることができます。例えば、映画「鬼子来了」は、文化大革命の時代を描き、当時の社会状況や人々の心情に迫る作品として評価されました。観客はこのような作品を通じて、ただの歴史的事実ではなく、実際に生きた人々の息遣いを感じることができるのです。

6.2 文化大革命をテーマとした作品の分析

最近の作品においては、文化大革命をテーマにしたものが増えており、それぞれの監督によって異なる視点から描かれています。例えば、映画「その時、私はあなたを愛していた」は、文化大革命という背景を持ちながらも、個人の愛や人間関係という普遍的なテーマを扱っています。このような作品は、歴史と個人の感情を融合させることで、観客に新たな視点を提供しています。

さらに、近年登場した「文革」です。これは、ブログやドキュメンタリーの形態で、当時の実際の映像やインタビューを用いて、文化大革命の実態を浮き彫りにしています。現代の観客は、これらの作品を通じて、過去の出来事を冷静に分析し、反省する機会を得ることができます。

まとめ

文化大革命は、映画制作に深い影響を与え、多くの変化をもたらしました。初期の多様性から、革命的なプロパガンダへと変わった映画の役割は、今なお続いており、現代の作品においてもその影響が感じられます。文化大革命に関する映画は、歴史を知り、考えるための重要な媒体であり、未来を考える上でも欠かせない要素といえるでしょう。このように、映画はただの娯楽ではなく、教育的価値や社会的意味を持つものとして、今後もその重要性を増していくはずです。